早期手術在腸瘺患者臨床中的治療效果分析

郅樹升

河南省周口市中醫院普外科,河南周口 466700

腸瘺(fistula of intestine)是普外科(Department of general surgery)臨床常見病,是腸管之間、腸管與其他臟器或體外出現病理性通道,造成腸內容物流出腸腔,引起的感染、器官功能障礙、體液丟失等一系列的病理生理改變,可造成局部或全身病理生理功能紊亂。腸瘺有內瘺(internal fistula)和外瘺(external fistula)兩類,約80%是由醫源性腹部外科手術引起[1],部分由先天性畸形、腫瘤、炎癥、創傷等引起。腸外瘺的主要臨床表現為腹壁有一個或多個瘺口,有腸液、膽汁、食物或氣體排出,腸外瘺發生后,患者可出現明顯的水、電解質紊亂及酸堿代謝失衡,嚴重且病程長者,出現體重明顯下降、皮下脂肪消失或骨骼肌萎縮等,危及生命。腸瘺治療主要是采用早期通暢引流、控制感染、營養支持等方法以期瘺口自愈,如不能自愈,則行手術治療[2],但會導致病程延長,并發癥多,增加患者痛苦,并造成較重的經濟負擔,因此需要尋找更為有效的積極治療方法。2010年5月—2013年2月間,我處在新的治療技術支持下對16例患者行早期手術治療,取得較為滿意治療效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本組28例患者為2010年5月—2013年2月間的腸瘺患者,其中男16例,女12例,年齡14~68歲,平均年齡41歲。28例患者中術后并發腸瘺21例,其中3例為闌尾術后并發,5例為婦產科手術后,7例為腸梗阻手術后,6例為膽道手術后,腹部創傷并發腸瘺7例。4例為十二指腸瘺,7例為結腸瘺,10例為小腸瘺及小腸吻合瘺,3例為回結腸吻合口瘺,2例空腸瘺,2例多發口瘺。28例患者隨機分為觀察組和對照組,對照組12例,男7例,女5例,年齡14~67歲,平均年齡40.5歲;觀察組16例,男9例,女7例,年齡15~68歲,平均年齡41.5歲,兩組資料對比,性別、年齡、病情等方便無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

對照組采用禁食、胃腸減壓、負壓引流等,早期引流不暢時,以生理鹽水沖洗腹腔,作多出引流;負壓引流采用雙套管,盡量將漏出的腸液引流至體外;引流管置于瘺口附近;腸道功能未恢復時采用全胃腸外營養,在瘺口遠側或近側具有功能的小腸超過150 cm時,經鼻胃管、空腸造口插管或經瘺口插管灌注要素飲食,瘺經“內堵”后,恢復口服飲食。腸液引流時,如有皮膚糜爛,每日更換敷料1~2次,根據需要,可涂敷復方氧化鋅軟膏。觀察組予以早期確定性手術治療,手術指征:瘺口附近有殘余膿腫;瘺管瘢痕化或上皮化;出現吻合口破裂大于1 cm;腹腔內膿腫形成或伴有腹腔出血;有小腸梗阻或混合口梗阻。手術方法:予以休克治療,糾正水、電解質及酸堿失衡,調節紊亂內環境,維持引流暢通,在感染已控制、患者全身情況良好時性剖腹探查術。自延長的原切口入腹,先探查病變部位,取腹腔積液細菌培養液進行藥敏試驗,清除壞死組織,并用的大量生理鹽水及甲硝唑藥液沖洗。十二指腸瘺進腹后分離腹腔內粘連,清除膿液和滲出物,以絲線仔細縫合修補瘺口,創面以空腸漿肌層覆蓋,常規行胃、空腸造瘺;大、小腸瘺常規行結腸灌洗,去除腸道內積糞減少細菌后以吻合器行腸吻合;空、回腸瘺切除炎癥水腫較明顯的腸段后行腸吻合。手術結束后,用大量等滲鹽水沖洗腹腔,放置雙套管負壓引流,縫合切口,并行減張縫合。圍手術期使用廣譜抗生素,再根據藥敏檢驗進行調整,術前、術后3~4 d內采用生長抑素,患者腸胃功能恢復后采用重組人生長激素。對于短期內估計保守治療不能自愈者,及時行手術治療。

1.3 統計學處理

通過用統計學軟件SPSS 13.0對結果進行檢驗,計量資料用(±s)表示,P<0.05時具有差異統計學意義。

2 結果

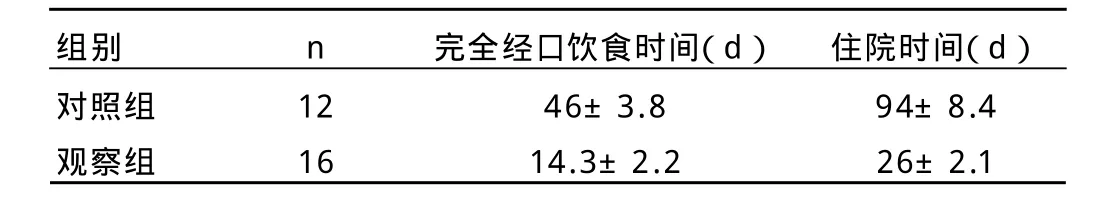

觀察組行早期手術后治愈15例,無一人死亡,術后1例腸瘺再發,行二次手術及積極治療后痊愈;對照組保守治療無效時,轉為手術治療,經一段時間治療護理后皆治愈,兩組患者療效比較差異不明顯(P>0.05)。觀察組術后切口并發癥2例,腹腔感染出血1例,對照組切口并發癥4例,腹腔感染出血2例,消化系統并發癥3例,呼吸系統并發癥1例,術后完全經口飲食時間及住院時間觀察組明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),其具體統計數據見下表1。

表1 兩組完全經口飲食時間及住院時間對比

3 討論

臨床腸外瘺主要是發生在腹部手術后,是胃腸外科常見嚴重并發癥之一。典型腸瘺的發生發展相繼出現腹膜炎期、局限性膿腫期、瘺管形成期和瘺管閉合期四個階段[3],腸瘺出現后,除原有疾病引起的病理生理改變外,還會引起水電解質和酸堿紊亂、消化酶腐蝕作用、感染及器官功能障礙等一系列特有的病理生理改變,一般情況下,位置高、流量高的腸瘺引起的病理生理改變更為明顯,甚至出現多器官功能衰竭(MOF,Multiple Organ Failure),導致患者死亡。

20世紀70年代以前,腸瘺治療主要是以早期手術為主,但由于腹腔感染、營養不良、臟器功能保護不良等因素,手術的成功率絞死,腸瘺復發率高,病死率高達60%~70%[4]。隨著醫療水平的發展,腸瘺治療轉變為先行引流,營養支持、感染控制等,以期自愈,不能自愈者在感染控制、營養改善后再行手術治療,手術的成功率有所提高,病死率降至10%~20%左右,但此種治療方法病程長,給患者帶來的痛苦大,經濟負擔重,且術后并發癥下降不明顯[5],早期大量流失瘺致電解質紊亂難以糾正,中期出現影響障礙,患者的免疫力下降,易發生臟器功能不全,因此需要對治療的方法作進一步的改進,以縮短治療周期。

在腸瘺發生的早期,腹腔內粘連未形成時,患者雖有全身炎癥反應及影響吸收障礙,但此時免疫力及各臟器功能仍有一定儲備,此時行手術患者一般能夠耐受,此時出瘺口周圍部分腸管外的其他腸管的漿膜完整,可以行腸切除、腸吻合,再加上營養支持,抗菌素的應用及重癥監護技術的進步,能有效地控制感染,改善影響。通過本次的對比治療,發現早期行腸瘺手術治療能有效地減少并發癥,縮短住院時間,減少患者經濟負擔。

[1] 魏麗,梁賢芳.腸瘺患者的治療配合和綜合護理[J].淮海醫藥,2013,31(1):83-84.

[2] 丁成禮,馬東.膽總管十二指腸瘺的治療方法[J].中國美容醫學,2012,21(7X):84-85.

[3] 袁先倉,鄭魏.兩種手術方式治療高位肛瘺的療效分析[J].中國基層醫學,2013(1):42-44.

[4] 馬德海,羅汝明,何劍.十二指腸急診手術后并發腸瘺的原因分析[J].中國實用醫藥,2012,7(4):197.

[5] 邵冰峰,蔣松琪,張素吉,等.放射性腸瘺的診斷及外科治療[J].中國實用普通外科雜志,2011,31(12):1.