中印農村勞動力轉移中的政府角色差異、成因及啟示

熊景維,鐘漲寶

(華中農業大學社會學系,湖北武漢 430070)

中印農村勞動力轉移中的政府角色差異、成因及啟示

熊景維,鐘漲寶

(華中農業大學社會學系,湖北武漢 430070)

中印兩國不同的政治架構與行政生態,使兩國政府在農村勞動力轉移治理中呈現出不同的理念、模式和策略。印度自由放任型的遷移體系強調遷移作為基本人權的要素與地位,在城市化過程中采取了包容性和以服務為驅動的治理范式。中國規制型的遷移體系突顯了戶籍制度及其背后的城鄉利益分配與二元保障結構的體制約束,形成了以城市利益為中心和注重政策供給的治理特征。兩國應相互借鑒各自治理模式中的優點,在政府角色定位、城鄉利益關系調節和公共服務供給策略等方面進行優化與重構。

農村勞動力;轉移;城鎮化;治理;差異

一、引言

農村勞動力轉移伴隨著工業化、城鎮化、現代化進程同步發生是世界經濟發展的普遍規律。上世紀40年代末中印兩國新政權建立后,都不約而同走上了由國家主導、以重工業優先發展的道路。經過30多年的積累,兩國的城市和工業部門有了長足進步,但農村經濟卻依然處于半停滯狀態,城鄉二元結構凸顯,農村隱形失業和勞動力過剩狀況嚴重。城市工業部門的快速增長為兩國農村剩余勞動力轉移提供了強大動力。在產業集聚規律、農村推力和城市拉力的綜合作用下①在印度主要是農村推力,現代部門所創造的工作機會遠遠不能滿足龐大的農村遷移者的求職需求,由城市工業發展所形成的拉力已基本被消解。,從70年代末80年代初開始,中印兩國都開始進入了勞動力轉移的快車道。據統計,從1961-2011年印度農村轉移人口累計達1.3億[1];而2011年中國農村轉移勞動力突破2.5億,其中異地轉移人數達1.6億[2]。規模巨大、增長迅速的農村遷移人口在為兩國工業化提供充足勞動力的同時,也對城市發展產生了負面沖擊。尤為引人關注的是,這部分有待被城市吸納的“準市民”,在不同的制度和文化背景下都無一例外地遭遇了市民化的困境。城鄉保障制度的壁壘、公共服務的短缺以及自身弱勢的經濟地位,使轉移群體面臨城市化的巨大風險。

在農村勞動力轉移的治理中,厘清分別主要應由政府和市場調節的領域對制定和實施科學的城市化戰略具有重要意義。市場的“無形之手”和政府的“有形之手”是資源配置的兩種主要形式,但各自均在特定領域存在固有缺陷而形成所謂的“市場失靈”和“政府失靈”。在傳統經濟學中政府和市場似乎是一對“互補品”,他們各自的失靈應該而且可以由另一個來糾正和彌補。但公共選擇理論指出,政府并非全能的計劃者,它是與企業和個人同樣的、擁有固有激勵的政治經濟游戲中的一個博弈者[3]。完全由具有該種自利傾向的“公主體”來調節經濟活動有時甚至會帶來更多的社會總福利的損失。由此,經濟自由主義者索性將兩者的作用對立起來,宣揚政府低效、無效,過分強調市場作用而排斥政府作用。然而誠如斯蒂格利茨所言,政府作用的合理發揮可以擴張或補充市場作用,政府與市場是相互合作的伙伴關系而非競爭的對抗關系[3]。在農村勞動力轉移這一進程中,既存在勞動力要素的流動與自由配置,也存在城鄉人口福利的調節和再分配,政府和市場的作用范圍交叉重疊,這就為我們探討城鎮化治理中的市場與政府合意角色的定位提出了新的命題。為此,分析和評介中印兩國政府在農村勞動力轉移中的角色差異,探究兩國不同的制度變量對勞動力轉移產生的影響,比較和借鑒各自治理模式的優劣,從而探尋更有效的勞動力轉移策略與途徑,具有十分重要的理論和現實意義。

二、兩國政府在農村勞動力轉移中的角色差異

(一)治理傳統與理念的差異

1.印度政府在農村勞動力轉移中的“守夜人”角色及其自由放任的遷移體制

印度政府在城鄉人口遷移上采取了自由化、市場化的原則和立場。雖然直到上世紀90年代印度仍實行半管制的混合經濟模式,政府在經濟發展中扮演強勢干預角色,但其在農村勞動力轉移這一基本生產要素配置中并沒有施加強制性的影響力,農村勞動力遷移流動主要由市場供求自行調節與配置。農村勞動力更多地是在“看不見的手”的支配下自主向城鎮轉移,政府在這一過程中只扮演“守夜人”的角色,在制度和政策層面上都沒有留下限制農民進城的歷史痕跡。直到今天,雖然過度城市化問題對印度城市社會發展產生了較大的負面沖擊,但政府始終沒有采用行政命令方式限制農村人口向城鎮流動。印度社會雖然有種姓之分,但并不存在嚴格的城鄉身份制度,農民和市民的區別主要是職業和經濟上的自然分工的差異,沒有被人為地打上體制分割的烙印。而在城市居留政策方面,對于遷入者而言,只要能夠自行解決居住問題即意味著從農民到市民的轉變。這種轉變也完全是純經濟意義上的,而不具有社會身份或公民待遇轉換的特別涵義。在社會福利體制上,印度不存在專門為城市人口服務、并由此排斥農村轉移人口的公共服務體系,城市居民的生存也不直接依賴于這些福利安排,農民和市民之間沒有形成固化的階層結構和社會流動壁壘,這為農村轉移人口市民化提供了有利條件。針對大規模人口涌入帶來的“城市化病”問題,印度政府的回應仍是經濟調節而非行政強制式的:即一方面通過在農村廣泛實施扶貧開發計劃,增強農村經濟吸引力,減少農村勞動力外流;另一方面則實行分散的城市化戰略,以新建衛星城、發展中小城鎮及增強大城市基礎設施來提升和拓展城市空化間,體現出始終尊重人的遷移自由和“以市場為宗”的治理理念。

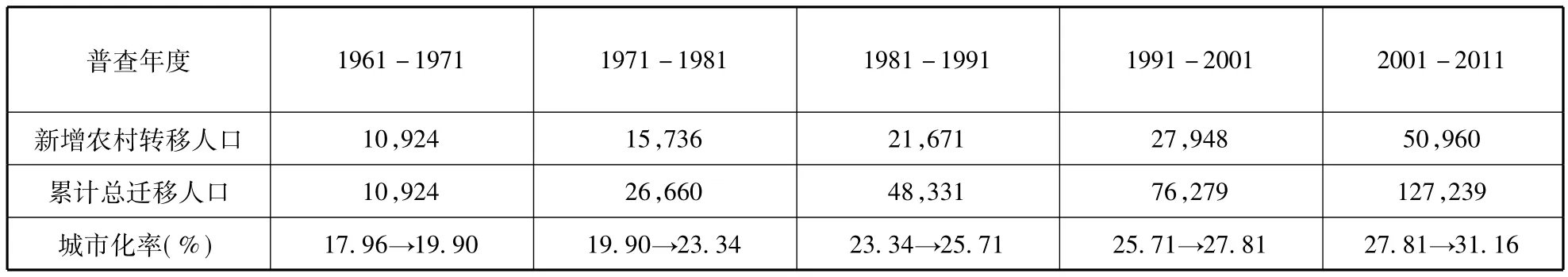

自由放任的城鄉人口遷移體制加快了印度城市化的進程。據印度人口普查數據,1961-2011年印度從農村到城市的總遷移人口累計達1.27億;50年間農村轉移人口的指數化年均增長率達5.0%。而2001-2011普查年度的農村轉移人口更是比上一個普查年度增長了82.3%(見表1),且農村人口首次超過城市人口的自然增長而成為印度城市凈增人口的主要來源(占56.0%),這相對于以往從農村到農村的總體遷移特征發生了根本性的變化[4]。相應地,印度的永久城鎮化率則從1971年的19.9%上升到2011年的31.2%,平均每10年提高2.8個百分點。

表1 1961-2011年印度城鄉人口遷移規模和城市化率[1,5](單位:1000人)

2.中國政府在農村勞動力轉移中的強力規制傳統和保守謹慎的遷移體制

總的來說,中國政府對農村勞動力轉移的治理遵循的是一條從嚴格控制——放松管制——合理疏導的漸進變革之路,政府對人口遷移政策的調整極為小心謹慎。歷史上,政府曾對農村勞動力進城實施嚴格控制,其標志性的政策舉措包括:(1)實行暫住證制度,規定農民進城務工在申報暫住戶口登記的同時,每年必須重新申領暫住證;(2)實行流動就業證制度,要求進城務工農民必須取得遷出地和遷入地兩地政府頒發的遷移證明,方能進入城市就業;(3)向農民工收取暫住費、暫住人口管理費、城市增容費、勞動力調節費等行政管理費;(4)通過戶籍制度嚴格控制農民無序向城市遷移。這些限制農民進城的政策無疑都形成農村勞動力轉移的重要制度障礙[6]。

以戶籍制度為核心的政策約束構成了中國規制型遷移體系的鮮明特征。戶籍制度本質上是一種城鄉身份制度,同時也是一種禁錮人口流動的機制。以戶籍為依據的福利保障體系將農村人口和城市人口區分為兩個差別化的群體對待,農村人口只享有少量的公共服務,而城市人口則享有包括就業、住房、養老、醫療等在內的較全面的福利保障。通過這樣的再分配體系,政府維系著城市居民基本生活所需的各項生存條件。戶籍制度因而規定著城鄉利益分配的秩序和格局,它有一種天然的阻止農民進入、參與城市利益分配的固有傾向。這種基于城鄉利益分配的機制將自發地抗拒農民自由轉換戶籍身份而進入市民系統。雖然農民工形式上完成了由農民到產業工人的轉變,但并未改變其制度身份,仍然無法享受與城市居民同等的待遇和保障,因此難以在城市扎根,最終不得不返回農村。隨著農民工在城市“漂浮”狀況的持續,城鄉二元結構又進一步演變為城市的二元結構。戶籍制度人為抬高了農民工進城的門檻,成為農民工謀求機會公平、待遇公平、權益保障的重要障礙,限制著他們融入城市社會的步伐,導致了當前我國城鎮化的僵持局面[7]。

進城務工群體從城市到農村的逆流和農民工候鳥式的遷移,直接的后果就是中國城鎮化發展滯后。2010年中國非農產業產值比重達90%,非農就業人口比重也達到63.3%[8];但包括農民工和現役軍人在內的全部城鎮人口比重才到50%,而按城鎮戶籍人口計算的實際城鎮化率只有35%[9],城鎮化進程與經濟增長速度和結構不相適應。上世紀末期隨著政府逐步調整和放開戶籍政策,中國進城務工人數大幅度上升。從2000年到2011年,中國農村轉移人口(務工地在戶籍所在鄉鎮以外)從8000萬增加到1.6億,而包括就地轉移勞動力(務工地在戶籍所在鄉鎮以內)在內的農民工總數更是達到2.5億。12年間全國農村到城市的遷移人口增量相當于過去50年形成的遷移規模[10]。遷移人口數量上的急劇變化和敏感反應,正好詮釋了政策因素對中國農村勞動力轉移施加的重要影響力,也從側面印證了規制性遷移政策對中國城鎮化進程的人為壓制。

進入21世紀以后,政府對戶籍制度做了進一步的調整,使之有利于勞動力流動和縮小城鄉差距。時至今日,雖然戶籍制度改革已取得較大進展,但仍不徹底;戶籍新政在各地的實施困難重重,中國農村勞動力轉移仍然掣肘于戶籍限制。當前我國的城市體系仍是一個固化內部群體利益并具有強排斥性的系統,在這種條件下,政府對農民進城尋求發展機會的遷移活動進行限制,將強化城鄉居民的固有利益格局,不利于社會公平與均衡發展。

(二)治理價值和利益導向的差異

1.印度政府較開放和包容的城市公共服務體制

接納更廣泛人口流動的政策與改善民眾福利狀況的目標是一致的,人口轉移應被視為一種權利與規范(norm)而非制度或規則(rule),是公平的有機成分而不是社會分裂的標志[11]。

阿瑪蒂亞·森將政治參與、接受基本教育和醫療保健及其它公共服務的機會等實質性的自由視為發展的重要組成部分[12]。在城鎮化的過程中實現人的這些實質性自由既是發展的目標也是發展的手段。人們通常將農村勞動力轉移解讀為工業化和城鎮化發展的客觀需要,視為優化資源和要素配置的方式。然而,就遷移增加個人的就業機會和物質生活保障而言,它更應被視為人的自由權利,歸于民生發展和社會公平的基本要義。

在印度,旨在提升公民實質性自由的努力包括消除種姓制度的藩籬和社會不公的體制障礙,創造包容與分享的制度環境。印度政府注重維護其居民自主遷移的自由,充分保證農民分享城市經濟機會和實現自身發展的權利。由于城市化病問題的困擾,印度一直存在限制城鄉勞動力遷移的政策吁求,但始終未能形成正式的制度安排。其中最主要的原因就是政府倡導城市化發展的包容性,強調城鎮化不應只以城市經濟增長和本地居民福利水平為目標,而應涵納和惠及包括農村轉移人口在內的更廣泛階層的福利和利益[13]。在城市治理實踐中,印度政府也十分注重保護轉移群體的利益。如在對貧民窟的改造中,政府采取與居民“面對面”的協商模式,對受損者進行補償和重新安置,最大限度地維護了遷移者的住房權益。一些地方政府還立法明確了外來遷移人口對已有住處的占有權,如1995年馬哈拉施特拉邦的貧民窟改造法案規定,該年以前建造的貧民窟被視為合法而免遭政府拆除。

印度政府包容性的城鄉人口利益分配導向使城市公共服務和保障計劃全面覆蓋農村轉移群體。政策設計者們一開始就將農村轉移人口納入城市體系之中并以此為基礎統籌規劃公共服務和保障項目。以住房保障為例,印度政府1996年啟動了“全國貧民窟發展項目”(NSDP),中央政府通過這一項目對各邦和直屬行政區城市的貧民窟改造進行援助;1998年又制定“全國城市住房和定居政策”(NUHHP),為此政府專門設立了一個每年新建200萬套住房的保障計劃;2001年聯邦政府批準的住房補貼計劃(VAMBAY)將貧民窟中的遷移者和全國貧困人口納入保障范圍。在醫療領域,政府建立了以傳統醫藥為重點、覆蓋轉移群體的醫療保障體系,為城市貧困群體提供價廉而有效的醫療服務。在新德里,無論貧富,居民在15分鐘的步行范圍內平均擁有17個醫療服務站點[14]。這些政策安排顯示了印度政府增進和改善全體轉移民眾福利的決心和導向,是包容性價值取向在其人口遷移治理中的具體體現。

2.中國政府在城鄉人口福利分配中以城市為中心的治理價值與利益導向

以城市利益為中心的福利分配傳統在遷移體系上表現為城市公共服務與保障體系對外來務工人員全方位而持久的排斥。長期以來,中國政府向城市人口提供著系統全面的福利覆蓋;農村人口只享有少量或根本不享有任何制度化保障;在他們作為新生產業工人和準市民化人口轉移到城市后,依然不被城市的保障體系所接納,無法享受在城市扎根立足所必須的各種基本保障。雖然他們身在城市,但實際上始終游離于城市的邊緣,缺乏在城市定居的制度支撐。政府對城市戶籍人口的保障服務忠誠而勤懇,而對農村戶籍人口卻疏于照顧,這便是“城市中心主義”政策導向的集中體現。這種政策導向隱含的價值預設是城市發展優先于農村發展,市民保障優先于農民保障。在城市化的新形勢下,農民與市民的非均等化福利待遇將導致一種資源分配的馬太效應,即資源越來越向優勢群體集中,從而形成對農民工等弱勢群體的逆向調節和再次剝奪。

由于現有制度、公共服務和保障體系全面而持久的排斥,中國龐大的農村轉移人口遭遇了難以逾越的城市化障礙。他們雖然已成為城市產業工人的重要組成部分,為城市建設和經濟發展做出了巨大貢獻,但始終無法融入城市。事實上,中國進城農民工的市民化率長期處于較低水平。如果以農民工在城市自購房作為其市民化實現的標志,則2011年農民工的市民化率僅為0.7%①據國家統計局《2011年我國農民工調查監測報告》顯示,僅0.7%的農民工在城市擁有自購房。,即在該年2.53億農民工中,只有177萬人獲得定居城市的機會。擁有城鎮住房是農村轉移群體在城市定居和實現市民化的首要前提,住房保障是轉移群體最基本、最緊迫的吁求之一。而中國的住房制度排斥著外來人口尤其是農民對城市住房的可及性。例如,政策規定居民對商品房的購置及購房信貸以戶籍為條件,購房者必須擁有當地城鎮戶籍才能購房。住房保障和其它支撐性服務體系的缺失,使支付能力差的農民工在面對高昂的房價時只能望“房”興嘆。農村轉移人口實際上被排除在城市住房體系之外。另外,與其它發展中國家截然不同的是,中國的城市土地及市容管理政策又杜絕了貧民窟式的自建簡易住所在城市發展的可能性。政府實際上關閉了轉移群體以非正規形式在城市居留的大門。一方面,轉移群體無法通過正規渠道購買商品住房;另一方面,他們又被剝奪了在城市非正規居留的權利,因此他們雖然身在城市,但實際上缺乏生根立足的資源和能力,始終處于“漂浮”狀態,難以沉淀下來成為市民。與其說農民工的流動打工生涯是城市化的過渡形態,還不如說他們仍是臨時到城市打工掙錢的農民[15]。這從根本上決定了大多數進城務工農民只能是往返于城鄉間的“候鳥”,而非真正意義上的城鎮化人口。

(三)治理策略與技術的差異

1.印度政府以服務為驅動的治理模式

為外來遷移人口提供可及的基本公共服務是印度政府城市化治理的主要策略和手段。過度城市化帶來的城市貧困人口增加、住房短缺、交通擁堵、基礎設施建設滯后等問題,都構成印度城市可持續發展的嚴重阻礙。為此,印度政府加大了對轉移人口公共服務和基本保障的供給力度。主要舉措包括:啟動城市無家可歸人群安居工程(NPUH),專門為無家可歸者提供過夜住處;設立“尼赫魯全國市區重建工程”(JNNURM),以向城市貧困者提供住房保障、進行貧民窟改造、供應清潔水、建設社區公廁、鋪設下水管道等生活設施為主要目標[14]。為提升城市公共服務的效益,印度政府還在包括醫療保健、基礎教育、生活基本設施和供水等多個公共服務領域引入私人經濟,采取公私合作等形式,通過建立公共服務生產的競爭機制為遷移群體提供多樣化的選擇機會。同時,為確保城市福利保障和公共服務真正惠及轉移群體,印度政府對服務提供方式進行了技術革新,通過建立與保障個體一一對應的服務號碼(Aadhaar)作為其受益資格的唯一標識,并將該號碼將金融、通訊、住房補貼、福利救濟等保障項目捆綁在一起,形成通行全國的、一體化的個人服務網絡,使服務項目提供的保障待遇直接抵達貧困群體[14]。此外,為確保政府承諾的公共服務能夠兌現,印度還制定了專門的《公共服務保障法案》(PSGA),該法案賦予遷移者對政府提供公共服務的主動請求權、申訴權和司法救濟權,當政府拒不履行其公共服務承諾時,符合保障條件的貧困遷移者有權向司法部門提起申訴并要求獲得其應享有的福利待遇。該法案還就政府有關部門處理民眾對公共服務的投訴設置了時間期限,政府工作人員在處理申訴時超過規定期限將受到處罰,而受損的服務對象將獲得經濟賠償。這種“權利本位”和互動式的治理策略大大提升了政府對民眾公共服務需求的回應性,增加了轉移群體對城市福利保障的可及性。

針對轉移人口的較系統性的公共服務體系支撐著印度城市秩序的良性運轉。與中國農村勞動力的轉移階段相比,印度轉移人口的結構已從第一代進入了第二、第三代。其遷移人口的代際轉換平穩,沒有對印度城市社會產生劇烈沖擊,從側面反映出其人口轉移模式基本可持續。如果離開了政府架設的這些基本公共服務體系的保障,印度農村勞動力轉移的非可逆性和代際過渡的平穩性是難以想象的。當然,和大多數發展中國家的政府一樣,印度政府在城市化公共服務的供給中也存在著尋租腐敗、低效和執行能力欠缺等突出問題,但其以全體民眾為導向、以服務為驅動的模式仍不失為城鎮化治理的一個可資借鑒的亮點。

2.中國以政策為驅動的治理策略

在對農村勞動力轉移的治理中,中國政府向來強調政策的制定和供給,而疏于項目的規劃和實施,對政策執行及績效評估的重視不足。在中央與地方的合作治理中,中央政府的宏觀政策綱要往往缺乏地方政府具體行動部署的有效支撐。在我國的行政傳統中,中央政府主要負責宏觀政策的研究與制定,而很少直接參與具體項目的立項和實施;地方政府則相應承擔著公共服務實際供給主體的角色。但在“上級政治”和“政績政治”的權力激勵體系中,地方政府及其官僚常常熱衷于政策形式的“精彩紛呈”和宣傳口號上的“慷慨豪邁”,而對向公眾提供真正合意的服務之行動缺乏動力。如針對農民工面臨的不公待遇,中央政府先后出臺了用工培訓、就業權益保障和戶籍制度改革3個專項政策,并且在子女教育、養老、醫療、工傷等方面也作了相應的安排,但由于地方政府缺乏有效的方案跟進和行動支撐,政策未能轉化為直接面向轉移群體的可及性服務,實際治理的效益不佳。針對廣東省的調查顯示,僅有4.6%的農民工接受了政府提供的技能培訓服務,有子女在務工城市上學的家庭比率僅為10.8%,且以在民辦和打工子弟學校就讀為主;高達76.4%的農民工對政府提供的公共服務不滿意[16]。雖然近年來中央政府密集出臺了大量與農民工社會保障相關的政策,但農民工的社保參保率仍停留在較低水平。以2010年為例,該年農民工城鎮養老保險的覆蓋率為21.4%,強制性工傷保險的參保率不到50%,而醫療保險參保率始終在30%左右徘徊[17]。公共服務的可及性(access)和便利性(reach)是政策有效性的重要標尺。目標受益群體無法企及的保障項目,即使有良好的設計意圖和初衷,最終也將因效益低下而淪為空洞無實的“符號政策”和“橡皮圖章”。公共治理的關鍵在于使其目標群體與服務項目之間有便利、順暢的連接通道,受益者無須花費高昂的交易成本即可享受項目提供的服務和保障。在中國,城鄉公共服務均等化的議題已列入了政府的決策議程,新的公共租賃房計劃也將城市外來務工人口納入保障范圍。但就總體而言,農民工仍然缺乏對基本公共服務的可及性,難以享受政策所承諾的實惠。如何將政策轉化為直接面向轉移群體的實實在在的福利,如何在技術層面保證他們有效、便捷地享受公共服務是擺在政府面前的一道難題。

三、中印農村勞動力轉移中政府角色差異的后果及其成因簡析

(一)印度的城市化病

印度政府放任的人口遷移傳統在尊重和保障農民基本生存和發展權利的同時,也使一些大城市的城市化病日益突出。大量人口涌入城市導致城市容量超載,基礎設施不堪重負,生活供水、環境衛生等公共服務短缺,貧困與貧民窟問題嚴重,犯罪率上升,社會安全問題突出。印度2001年人口普查顯示,4030萬人口(相當于印度城市總人口的14.2%)居住在貧民窟中,其中絕大多數是18歲以下的年輕人,他們構成暴力犯罪的主要群體來源[18]。在印度的四個特大城市——加爾各答、孟買、新德里和馬德拉斯則有將近一半的人口居住在貧民窟[13]。2009年,印度全國城市貧困人口數超過8000萬,貧困發生率高達25%[19]。“大城市病”不僅降低了城市生活的品質,也使印度城市的發展背上了沉重的包袱。因此,越來越多的研究者開始反思和批評政府的城市化政策,并努力探求破解“貧困的城市化”(urbanization of poverty)問題的方法。而印度政府也對治理策略也進行了相應調整,除了增加城市公共服務和保障供給力度外,通過大力發展農村經濟和中小城鎮來緩解大城市人口膨脹的壓力。

(二)中國城市化的滯后

中國規制型的遷移傳統雖然避免了類似印度城市貧困化和貧民窟現象等問題的出現,但無疑也阻礙了其城市化的進程。雖然以戶籍制度為核心的遷移政策對農村勞動力輸出的阻礙越來越小,但城市公共服務和保障體系的壁壘卻始終構成轉移人口城市化的重要障礙。絕大多數農村勞動力在將青春和汗水貢獻給了城市之后,年老時(一般40歲左右①據第二次全國農業普查數據,2006年40歲以下農民工占農民工總數的82%,說明轉移人口結構非常年輕;大部分農民工在40歲以后基本上就退出了城市勞動力市場。)卻不得不又返回農村。這部分被迫“逃離”的勞動人口,正是中國城鎮化的缺口所在。城鎮化滯后直接制約著中國經濟發展和社會轉型的實現。一方面,農民不能脫離土地就無法倒逼土地制度的變革,以家庭為生產單位的小農經濟就難以轉化為集約化、規模化的現代農業生產方式,從而制約農業生產率的提高和農村經濟的發展。另一方面,隨著人口增長率快速下降,新的年輕農村勞動力輸出總量減小,難以彌補因年長勞動力返鄉而形成的大規模城市勞動力供給缺口,城市經濟發展面臨“用工荒”的長期風險,這反過來又將阻礙中國工業化和經濟增長的步伐。同時,城市化滯后也不利于縮小城鄉收入差距、一體化發展和平衡增長目標的實現。

(三)兩國政府角色差異的主要成因

印度政府傾向于將一個自由、包容的遷移體系看成是民眾謀求生存和發展機會的必備條件,是不可剝奪的個人權利。印度采用民主政治體系,通過民選代表和選票施加的影響,弱勢群體的訴求可直接傳遞到政府的政策議程之中。競選政治架構決定了印度政府治理理念的多元化特征與價值取向的包容性。因為任何明顯偏袒特定利益群體的政策方案將面臨紛繁而尖銳的批評和責難,同時必須擔負高昂的協調與交易成本,因而很難通過審議而獲得合法性。民主政治過程的“妥協傾向”有利于不同階層在長期獲利上趨于均衡。通過遷移實現勞動力價值增值是個人尋求物質保障和發展利益的本能反應,也是市場經濟條件下勞動者生存權利的應有之義。在印度城鎮化的治理理念中,勞動者的遷移權被視為個人的一項基本經濟權利,由法律賦予其在平等人權和生存權上的重要地位。印度果阿邦(GOA)2007的人口政策就明確將遷移權表述為一種基本人權,強調其對民眾生計的不可或缺性[20]。普遍的以個人權利至上的憲政體制,決定了印度政府不可能公然地以犧牲某一群體的利益而換取另一群體的保障和福利,在遷移體系的設計上同樣如此。

在我國長期的計劃體制下,政府在經濟社會各領域中占居主導地位,掌控和支配著大量社會經濟資源。經濟社會中的很多部門,根據其與政府聯系緊密程度的不同,都被貼上“計劃內(外)”、“體制內(外)”的標簽,從而擁有不同的身份、享受不同的待遇。在農村和城市兩個部門中,城市的地位和功能決定了其“體制內”的屬性;而農村則被排除在體制之外。城鄉被作為兩個差別化的體系割裂開來,形成了公共服務和保障上的“體制內”和“體制外”壁壘。體制內的群體享有比體制外的群體廣泛得多的、更好的公共服務與保障。在政府看來,城市經濟是國民經濟的核心部門,城市在國家政治、社會等領域居于中心地位,因此城市市民必須放在優先保障的地位。而農村因為有土地作為保障,政府對農民的保障責任均由土地來承載,因而可以豁免對其的保障責任。而事實上,由于我國人多地少、農民人均占有耕地面積小,再加上長期工業偏向的政策導致農村投資嚴重短缺,土地的生產潛力能給予農民的保障是非常有限的。政府治理亟需從城市偏向的政策體系中轉軌。

四、啟示:農村勞動力轉移中合意的政府角色建構

(一)回歸本位:合理定位政府在農村勞動力轉移中的角色

在農村勞動力轉移治理中,市場和政府仍然是最主要的兩個調節機制。合意的政府角色建構有賴于市場與政府在此過程中調節范圍的合理界定,做到“市場的歸市場,政府的歸政府”,使市場和政府機制的作用相輔相成、并行不悖。市場作為對資源配置起基礎性作用的機制,在農村勞動力轉移的過程中應發揮首要的、基本的和前提性的影響,政府不能排除和替代市場的基礎性作用;而政府則主要應承擔勞動力轉移秩序監管和權益保障者的角色。首先,政府應履行公正的“裁判員”職責,尊重和照顧農村轉移群體的利益訴求,將自由的遷移視為其基本人權的重要內容,努力維護轉移群體通過遷移維系的生存權和發展權。在工業化和城市經濟的容量范圍內,最大限度地支持農村人口尋求擺脫貧困、改善自身經濟福利狀況的努力。充分利用市場機制優化配置城鄉勞動力資源,清除勞動力自由流動的制度障礙,逐步形成城鄉統一的勞動力市場。其次,作為遷移秩序監管者和公共產品的供給者,政府要在合理規劃和引導農村勞動力有序轉移的同時,不斷加強城市基礎設施建設,提升城市承載容量,做好接納轉移人口的配套物質準備;加大對中小城市特別是縣級城市的投資傾斜力度,努力增強其經濟吸引力,引導農民就地就近轉移,通過產業分散布局緩解大城市人口集聚壓力。

(二)價值多元化:開啟包容性的城市化治理進程與模式

轉移人口不是城市的臨時寄居人口,而是有待于被城市吸納和接收的準城市人口。漠視轉移群體市民化的總體趨勢違背城市化發展的客觀規律。在農村勞動力轉移與城市經濟社會發展的關系上,政府應站在城市化大勢和長遠發展的戰略高度,統籌考慮轉移群體的歷史歸宿;加強頂層設計,著手制定城鎮化整體規劃、宏觀策略和時間路線圖,有計劃、分步驟地化解城鎮化難題。這首先要求政府在治理理念上,擯棄以城市利益為中心的政策取向,采取分享式和包容性的多元治理價值。城市經濟發展不僅僅是城市市民的機遇,也是包括農村轉移群體在內的全體社會成員的共同機遇。政府應打破城鄉二元分割的保障壁壘,逐步破除包括戶籍制度在內的束縛勞動力自由流動的體制機制障礙,建立普惠、可及的城市公共服務體系,為農村轉移群體提供住房、醫療、教育等基本保障,改善他們在城市永續生存的環境和條件,降低其市民化的門檻。注重機會均等和待遇公平,促使轉移人口更多地從城市經濟發展中受益。勞動力轉移是挑戰也是機遇。政府應利用好這一機遇,加快城鎮化步伐,為工業化和城市經濟的持續發展奠定良好的基礎,避免城鎮化滯后造成的負面效應。通過包容性的治理使農村勞動力轉移成為一種“帕累托改進”,實現城市人口和轉移群體共贏的雙重社會效益。

(三)實現城市化公共服務的有效供給

新型城鎮化策略是發展中國家城市化弊病留給我們的深刻啟示。如何在城鎮化過程中避免城市化病的負面影響,增強城鄉發展的可持續性和協調性,保持經濟社會的良性運行,離不開有效的城鎮化治理。就城鎮化而言,有效治理的關鍵在于向轉移群體提供可及、便捷的公共服務,使政府的福利保障能夠有效地“抵達”目標群體,并使之成為其市民化的有力支撐。按照公共服務供給可及性的要求,政府在制定有關農村勞動力轉移的政策時,應強調政策目標的具體性、時限性、可操作性和可測量性,注重政策配套方案的實施和跟進,增強以結果導向的政策評價和服務問責,將政策轉變為轉移群體可及的、實實在在的保障和服務。在這方面,印度政府實行的《公共服務保障法案》值得借鑒。對中國城市政府而言,尤其應增強農民工對城市保障性住房、隨遷子女就學、就業培訓、社會保障等方面的公共服務的可及性,努力擴大基本公共服務的均等化程度和覆蓋水平,逐步降低服務準入條件和技術門檻,增強保障項目的效益和效能。在公共服務體系的設計上,要特別注重制度的公平性和適切性,防止政策成為再次剝奪轉移群體的逆向調節工具。

[1]JNNURM Directorate and NIUA.India's Urban Demographic Transition:The 2011 Census Results(Provisional)[OL].Public Finance India,http://publicfinance.in,December 2011.

[2]國家統計局.2011年我國農民工調查監測報告[OL].國家統計局網站,http://www.stats.gov.cn,2012 -04 -27.

[3]青木昌彥等.市場的作用,國家的作用[M].林家彬等譯.北京:中國發展出版社,2002:5,22-44.

[4]Ministry of Urban Development and National Institute of Urban Affairs(NIUA).India's Urban Demographic Transition:The 2011 Census Results(Provisional) [R].New Delhi:JNNURM Directorate,2011:5.

[5]SKELDON R.On Migration Patterns in India in the 1970s[J].Population and Development Review,1986,12(4):765.

[6]王德文,蔡昉.中國農村勞動力流動與消除貧困[J].中國勞動經濟學,2007(7):55-57.

[7]韓俊.中國農民工戰略問題研究[M].上海:上海遠東出版社,2009:37.

[8]國家統計局.中國統計年鑒-2011[M].北京:中國統計出版社,2011.

[9]張毅.林毅夫.城鎮化-中國經濟的火車頭[OL].人民網,http://cpc.people.com.cn,2013 -01 -09.

[10]國家統計局.改革開放30年我國經濟社會發展成就系列報告:人口素質全面提高就業人員成倍增加[OL].國家統計局網,http://www.stats.gov.cn,2008 -11 -03.

[11]MUKHERJI S.The Syndrome of Poverty and Wage Labour Circulation:The Indian Scene[A].PROTHERO R M,CHAPMAN M.Circulation in third World Countries[M].London:Routledge and Kegan Paul,1985:279 -98.

[12]阿馬蒂亞?森.以自有看待發展[M].任賾等譯,劉民權等校.北京:中國人民大學出版社,2002:38.

[13]NAIK N T K,RAHMAN S M.Urbanisation of India[M]. New Delhi: SerialsPublications,2007:185 -186,182.

[14]KOCHHAR S,RAMACHANDRAN M.Building from the Bottom:Infrastructure and Poverty Alleviation[M].New Delhi:Academic Foundation,2010:198-202,194-196,33-43.

[15]孫立平.漸行漸近還是漸行漸遠?[A].孫立平主編.博弈:斷裂社會的利益沖突與和諧[M].北京:社會科學文獻出版社,2006:212.

[16]徐增陽.農民工的公共服務獲得機制與“同城待遇”——對中山市“積分制”的調查和思考[J].經濟社會體制比較,2011(5):94-101.

[17]人力資源和社會保障部,國家統計局.2008、2009和2010年人力資源和社會保障事業發展統計公報[OL].人力資源和社會保障部網站,http://www.molss.gov.cn.

[18]TheSecond AdministrativeReformsCommission,Government of India.Local Governance:An Inspiring Journey into the Future[OL].National Platform to Promote Decentralization (NPPD), http://www. nppd. in/node/17,October 2007.

[19]Ministry of Statistics and Programme Implementation,India.Domestic Tourism,Housing Condition and Urban Slums:National Sample Survey Organization’s Survey Report(NSS 65th round)[R].New Delhi:National Sample Survey Organization,2009.

[20]Goa Government,India.Goa Population Policy[OL].Health Intelligence Bureau Directorate of Health Services Government of GOA, http://www. dhsgoa. gov. in,March 2007.

On the Differences,Causes and Lessons of Government Role in the Process of Rural Labor Transfer in China and India

XIONG Jing-wei,ZHONG Zhang-bao

(Sociology Department,Huazhong Agricultural University,Wuhan430070,China)

Due to distinctions of institutional structures and ecologies of public administration,China and India show great differences in governance philosophy of rural labor transfer and urbanization strategies.Generally,there are three major differences between them.Firstly,India is market-regulation based while China is government-regulation based in this process.Secondly,India adopts a more inclusive urbanization strategy while China adopts a more city-centered strategy.Thirdly,India is characterized by a service-driven pattern while China features a policy-driven pattern in terms of the rural-urban migration governance.The two countries should learn from each other on urbanization governance to enhance and optimize their policy effectiveness in aspects like positioning of government role,re-distributing welfare benefits between rural and urban sectors,as well as modernizing public service delivery.

rural labor force;transfer;urbanization;governance;difference

C913

A

1002-9753(2013)07-0016-09

2012-09-14

2013-04-23

熊景維(1985-),男,漢族,湖北咸寧人,華中農業大學講師,管理學博士,研究方向:城鎮化治理。

(本文責編:辛 城)