治理環境、財務杠桿與企業投資——來自中國上市公司的經驗證據

孔 瑩,姚明安

(汕頭大學商學院,廣東 汕頭 515063)

一、引言

財務杠桿與企業投資的關系是公司金融研究中的重要問題之一。有關這一問題的經驗分析主要回答兩個問題:其一,財務杠桿對企業投資是否具有顯著的抑制作用?其二,這種抑制作用(如果有的話)是因為債務的治理機制約束了企業的過度投資行為,還是因為債務的使用減少了股東(經理人)對盈利項目的投資動機?或許是因為經驗分析中“過度投資”與“投資不足”識別上的困難,有關這一主題的經驗分析直到上世紀90年代中期才陸續出現。

最早的證據來自Lang 等對美國工業類上市公司的考察,[1]他們在控制一系列公司特征變量的影響后發現,企業未來的投資增長同當前的財務杠桿顯著負相關,并且二者之間存在的這種關系只適用于成長機會缺乏的公司,而在高成長公司中并不存在。學者們隨后展開的研究也得出了類似的結論,如Aivazian 等對加拿大工業類上市公司的考察。[2]綜合這些發現,可以認為,債務的使用更多的是發揮了對企業過度投資的治理效應,而不是帶來投資不足問題。

國內不少學者對財務杠桿與企業投資的關系也作了有益的探索。這些研究大致可分為兩類,一類是參照國外同類研究的做法,如江偉[3]、童盼和陸正飛[4]。另一類是近幾年才出現的,他們在國外研究的基礎上,考慮了中國特有的一些制度因素,如姚明安等在股權集中的背景下檢驗了財務杠桿對企業投資的影響[5],辛清泉等在政府、銀行和企業三方的預算軟約束框架內考察了財務杠桿的治理效應[6]。

理論上,財務杠桿對企業投資的抑制作用源于債權的固定索取權性質,而這一性質能否實際發揮作用在很大程度上又依賴于“他人企圖奪取和政府予以保護的程度”[7],即企業所在地治理環境的好壞。另外,正如后面的分析所表明的,企業的治理環境甚至也可能影響企業的杠桿水平。[8]這些情況的存在意味著,國內外現有文獻在投資方程中未考慮治理環境這一因素實際上暗含了一個重要前提,即不同企業面臨的治理環境基本相同。很顯然,這一前提條件嚴重背離了中國目前的實際情況。[9]基于此,本文擬在實證分析財務杠桿相對于治理環境內生性的基礎上考察財務杠桿對企業投資的作用以及治理環境對財務杠桿與企業投資之間關系的影響。

二、理論分析與研究假設

公司內部人(經理人或大股東)與外部投資者之間的利益沖突是現代公司中最基本的代理問題。針對這一問題,La Porta 等開出的藥方之一是強化法律對投資者(尤其是外部投資者)的利益保護。[10]很顯然,法律對投資者利益的保護程度越高,則投資者要求的回報率越低。考慮到股東要求的回報率相對于債權人要求的回報率而言對企業整體風險的敏感性更高,我們可以預期,企業所在地治理環境越好,則企業越傾向于股權融資,從而其杠桿水平越低。這一分析結果與Fan等[8]通過跨國比較得出的經驗證據一致。

值得注意的是,上述分析暗含兩個前提條件:其一,企業可以根據自身的需要在任何適當的時候發行股票;其二,銀行為私人投資者所控制,因而銀行的信貸決策可以不受當地政府的影響。很顯然,這兩個前提條件均有悖于我國目前的現實情況。那么,當這兩個條件不能滿足時,企業所處的治理環境會如何影響企業的財務杠桿?

第一個條件不能滿足通常意味著監管機構對企業的股權再融資(配股或增發)設置了較為嚴格的準入門檻,①以中國證監會2001年3月15日發布的規定為例,上市公司要獲得配股資格,條件之一是近3年平均的凈資產收益率大于6%。在這種情況下,一般企業的資金缺口便只能通過內源融資和負債融資這兩種方式。考慮到企業所在地的治理環境越好,債權人要求的回報率便越低,同等數量的股權資本能夠“承載”的負債資本也就越多,我們可以預期,給定其他因素不變,企業此時的杠桿水平會越高——這一分析結果與上面的結論正好相反。

再看第二個條件不能滿足時的情形。在這種情形下,由于地方政府有能力影響甚至參與銀行的信貸決策,為了最大化所轄地區的福利,他們通常會利用這一便利條件來幫助轄區內企業獲得更多的銀行貸款。②對于地方政府而言,這一做法可以帶來兩方面的好處:其一,可以攝取一定的鑄幣稅收益;其二,一旦形成銀行呆壞帳,損失的承擔者往往是中央政府或整個經濟,而不是作為主要行為責任人的地方政府。很顯然,企業所在地的市場化進程越快、政府干預越少、法治水平越高,政府幫助企業獲得的貸款(本文稱之為銀行的非自愿性貸款)就越少。鑒于此,我們預期,若不考慮銀行因為企業所在地治理環境的改善而增加發放的貸款(本文稱之為銀行的自愿性貸款),則企業所在地的治理環境越好,企業的杠桿水平就越低。

上述分析表明,無論是企業的股權再融資受到監管機構較為嚴格的管制,還是銀行的信貸決策不能獨立于地方政府的行為,企業所在地的治理環境均會影響企業的財務杠桿,但在具體的影響方向上,二者正好相反。因此,企業所處的治理環境到底會如何影響企業的財務杠桿,是一個無法從理論上進行推斷而有待實證檢驗的命題。如果因為企業治理環境的改善,銀行提供的自愿性貸款增加量大于非自愿性貸款的減少量,則企業所在地的治理環境與企業的財務杠桿存在顯著的正相關關系;反之則為負相關關系。于是,我們提出兩個競爭性假設:

假設1a:企業所在地的治理環境越好,企業的杠桿水平越高。

假設1b:企業所在地的治理環境越好,企業的杠桿水平越低。

財務杠桿對企業投資的抑制作用幾乎被所有的經驗證據所證實,[1,2][6][11]而這一現象之所以存在,債權的固定索取權性質無疑是最為直接、也最為根本的決定因素——債務的使用無論是抑制了企業的過度投資,[12,13]還是導致了企業的投資不足,[14]均可理解為債權的這一性質實際發生作用的結果。

然而,我們不得不承認,債權只是法律賦予給債權人的權利,如果法律對債權人的權利保障不力或者政府力量對債權的實現產生了重大影響,債權是否還具有它原來意義上的性質便值得懷疑。從這個角度看,債權的性質更可能只是形式上的問題。鑒于“人們對資產的權利不是永久不變的,它們是他們自己直接努力加以保護、他人企圖奪取和政府予以保護程度的函數”,[7]我們可以預期,企業所在地的市場化進程越快、政府對企業(包括銀行)的干預越少、法治水平越高,則債權的固定索取權性質體現得越充分。于是,我們提出第二個假設:

假設2:財務杠桿對企業投資具有顯著的抑制作用,并且這種抑制作用隨著企業所在地治理環境的改善而增強。

如上所述,財務杠桿對企業投資的抑制作用既可能源于企業的過度投資,也可能源于企業的投資不足。為了識別財務杠桿對企業投資抑制作用的具體類型,以確定債務治理機制發揮作用的實際效果,我們提出如下兩個競爭性的假設:

假設3a:債務的使用有助于抑制企業的過度投資,而不是帶來投資不足問題。

假設3b:債務的使用會帶來企業投資不足的問題,而不是抑制企業的過度投資。

三、研究設計

(一)計量模型與變量定義

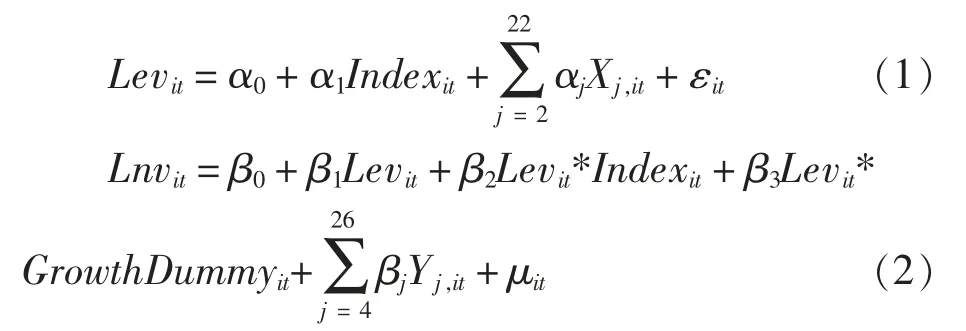

我們采用下文中的模型(1)來檢驗假設1a 和1b,模型(2)來檢驗假設2 及假設3a 和3b。基于本文數據的面板特性,我們除了對這兩個模型進行普通最小二乘法(OLS)估計外,還將對它們應用隨機效應估計方法。考慮到估計模型中主要解釋變量(企業治理環境指數Index)在不同年份間的變異很小,為了避免“弱識別性”問題的產生,我們沒有采用固定效應估計技術。

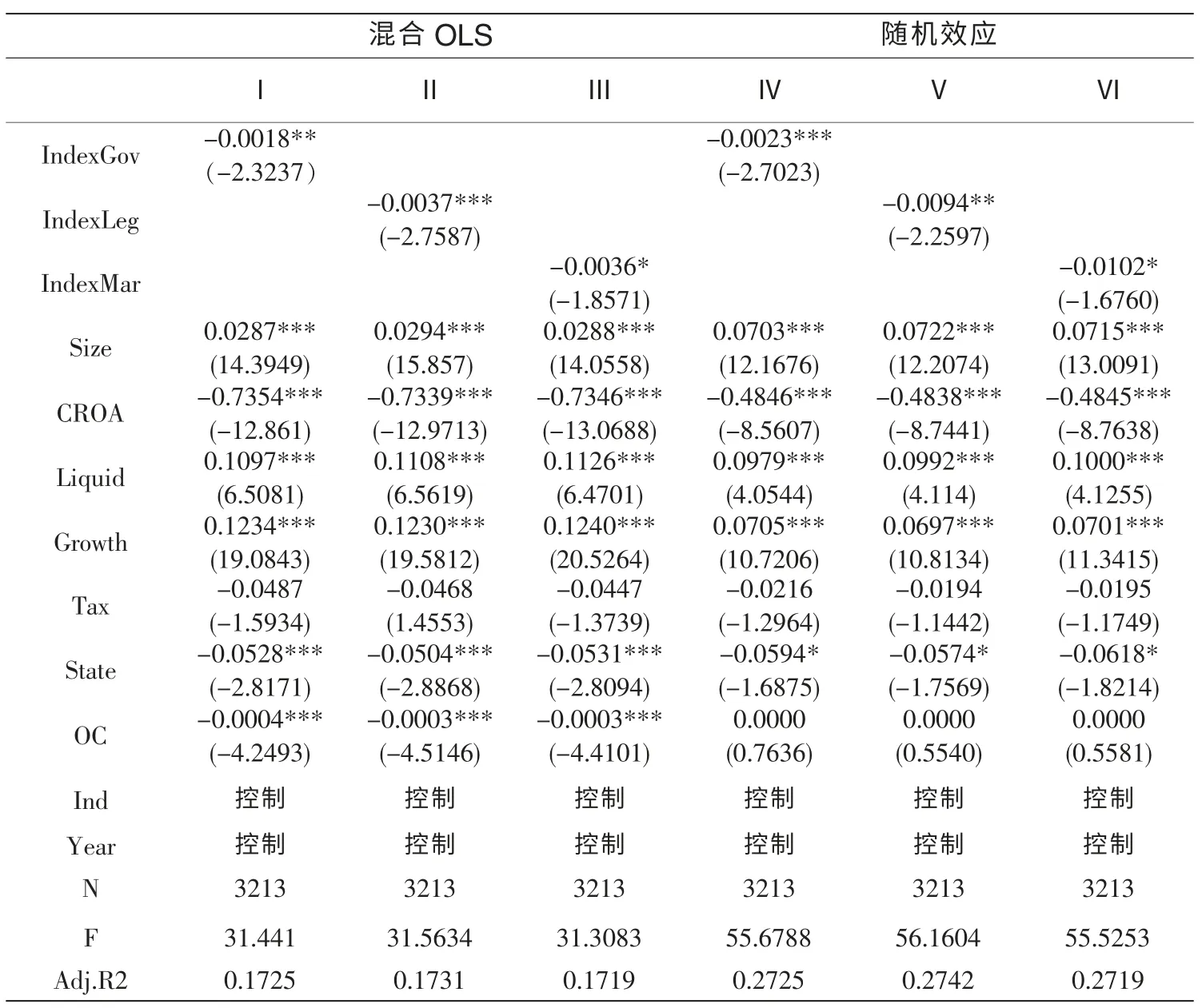

模型(1)中,被解釋變量為企業財務杠桿(Lev),解釋變量為企業治理環境指數(Index)。在這里,Index 可以指市場化指數IndexMar,也可以指政府干預指數IndexGov 或法治水平指數IndexLeg。①該指數利用樊綱和王小魯[9]編制的中國各地區市場化進程數據及其子數據構建。由于樊綱和王小魯只報告了2001年和2002年的數據,我們假設2003年和2004年的數據與2002年相同。事實上,由于各地區市場化進程、政府干預程度以及法治水平在不同年份間相對穩定,學者們在各自的研究中甚至是以某一年的數據來代替整個窗口期的數據,如夏立軍等。[15]盡管如此,在本文的穩定性檢驗部分,我們仍對這一假設可能帶來的后果進行了考察。根據前面的分析,若變量Index 的系數顯著為正,則說明假設1a 成立。反之,則支持假設1b。模型中的控制變量是基于現有理論與經驗研究選擇的,它們是公司規模[16,17]、盈利能力[18]、清算價值[14]、成長機會[12]、公司稅率[8]、股權集中度[19]、國有 股比例[6]、年度及行業虛擬變量。全部變量的具體定義見表1。

模型(2)中,被解釋變量為企業未來的投資增長(Inv)。該變量的測度有多種方法,借鑒目前的主流做法,我們將Inv 定義為下一年的固定資產原值改變量與當年末的固定資產凈值之比。②這里的固定資產含資產負債表中的在建工程和工程物資。解釋變量包括企業財務杠桿Lev、財務杠桿與企業治理環境指數的交互變量Lev*Index 以及財務杠桿與成長機會(啞變量)的交互變量Lev*Growth Dummy。在這里,若某一公司的成長機會高于樣本公司成長機會的平均數,則定義該公司為成長性高的公司,否則為成長性低的公司。成長性高時,成長機會啞變量賦值為1,否則為0。根據假設2 及假設3a 和3b,變量Lev 和Lev*Index 的系數均應顯著為負,變量Lev*GrowthDummy 的系數符號則缺乏明確的理論判斷:若Lev*GrowthDummy 的系數顯著為正,則說明假設3a 成立。反之,則支持假設3b。

表1 變量定義

考慮到財務杠桿相對于治理環境內生性的可能,我們控制了變量Index。基于同樣的邏輯,我們還控制了公司規模、盈利能力和清算價值三個因素。引入的其他控制變量包括成長機會[2]、現金流量[20]、生產能力利用程度[2]、國有股比例[6]、高管持股比例[21]、財務杠桿與國有股比例的交互變量Lev*State[6]、年度及行業虛擬變量。此外,鑒于股權激勵的效果可能因大股東的性質不同而異,我們還控制了高管持股比例與國有股比例的交互項Share*State。這些變量的定義也一同列示在表1 中。

(二)樣本選擇與數據來源

本研究的窗口期為2001-2004年。①這里是從模型(1)中被解釋變量的角度來說的。從模型(2)中被解釋變量的角度看,本研究的窗口期間為2002-2005年。考慮到模型中有些變量的賦值涉及到滯后一年的財務數據,我們將初始樣本確定為2000年1月1日以前所有在A 股市場上市的非金融類公司。樣本隨后的篩選過程如下:(1)為了消除極端值的影響,剔除投資增長最高和最低各1%的觀測值;(2)剔除財務杠桿高于1 的觀測值,因為此時的企業處于事實上的資不抵債狀態;(3)剔除凈資產利潤率(全面攤薄)的絕對值高于0.5 的觀測值,因為企業出現巨額虧損或盈利時,其投資行為可能會發生“突變”;剔除數據缺失的樣本觀測值。經過上述篩選,最后得到用于模型(1)和(2)估計的有效樣本分別為3213 個和3140 個。

本研究使用的公司特征方面的數據來源于wind 資訊數據庫,中國各地區市場化進程數據及其子數據來源于樊鋼和王小魯。[9]

四、實證結果與分析

(一)治理環境對財務杠桿的影響:模型⑴的回歸結果

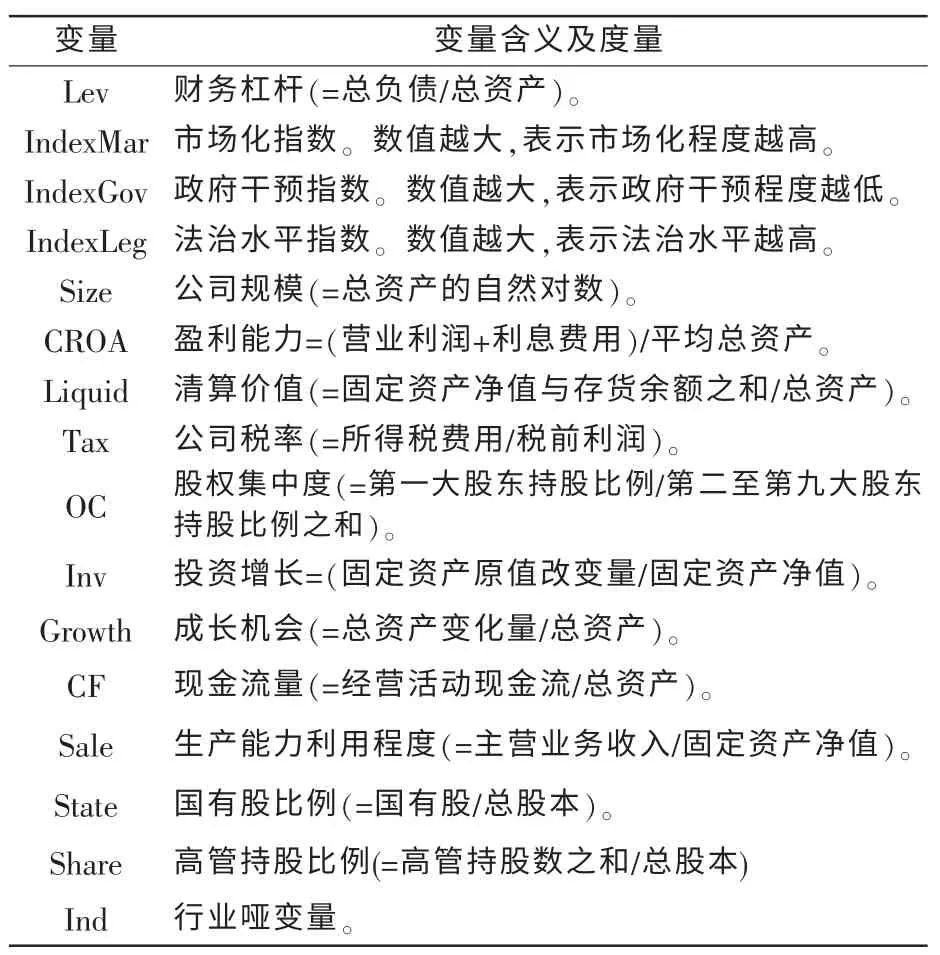

表2 是對模型(1)分別應用混合OLS 和隨機效應法估計的結果。可以看出,在兩種不同的方法下,變量Index 無論是以IndexMar 度量,還是以IndexGov 或IndexLeg 來度量,其回歸系數均為負值,并在1%~10%的水平下顯著。這表明,因為企業治理環境的改善而導致的銀行非自愿性貸款減少量要大于銀行提供的自愿性貸款增加量。也就是說,治理環境與企業財務杠桿之間的負相關關系更可能來源于銀行的非自愿性貸款。這為研究假設1b 成立提供了有力的支持。從經濟意義上看,如果其他條件相同,變量IndexGov、IndexLeg和IndexMar 分別由各自的最小值增加到最大值,①樣本中,變量IndexGov、IndexLeg 和IndexMar 的最大值(最小值)分別為15.78(0)、11.04(1.73)和9.74(1.57)。則企業的杠桿水平將分別下降(以隨機效應為例)3.63%、8.75%和8.33%。應該說,治理環境對企業財務杠桿的影響是非常明顯的。

表2 治理環境與企業財務杠桿之間的關系(因變量:Lev)

控制變量中,公司規模和清算價值均與企業財務杠桿呈顯著的正相關關系,表明資產規模越大、清算價值越高的企業更容易獲得債權人的支持,符合代理理論的預期;[14]與Myers 等[18]的優序融資理論一致,企業的盈利能力越強,相應的杠桿水平越低;股權集中度的回歸系數在混合OLS下顯著為負,在隨機效應法下雖為正號但數值很小且t 值很低,基本支持Jensen 等[22]的代理理論,即股權集中度與財務杠桿是互為替代的代理機制。與姚明安等[5]的發現一致,國有股比例反向影響企業的財務杠桿。

值得注意的是,成長機會與企業財務杠桿呈顯著的正相關關系,這與代理成本理論[12][13]的預期正好相反。對此,一種可能的解釋是,由于監管機構對上市公司的股權再融資設置了嚴格的準入門檻,企業成長機會的實施便只能更多地依賴于負債融資方式(給定其他條件不變)。此外,我們沒有發現公司稅率對企業財務杠桿的正向作用,這可能是因為本文對公司稅率的定義不夠準確。②會計核算口徑與計稅口徑呈現出越來越分離的趨勢。在這種情況下,依照表1 中的定義來計算公司的實際稅率,難免會出現較大的偏差。

(二)治理環境對財務杠桿與企業投資關系的影響:模型(2)的回歸結果

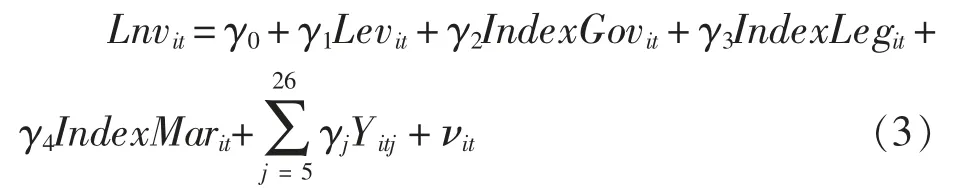

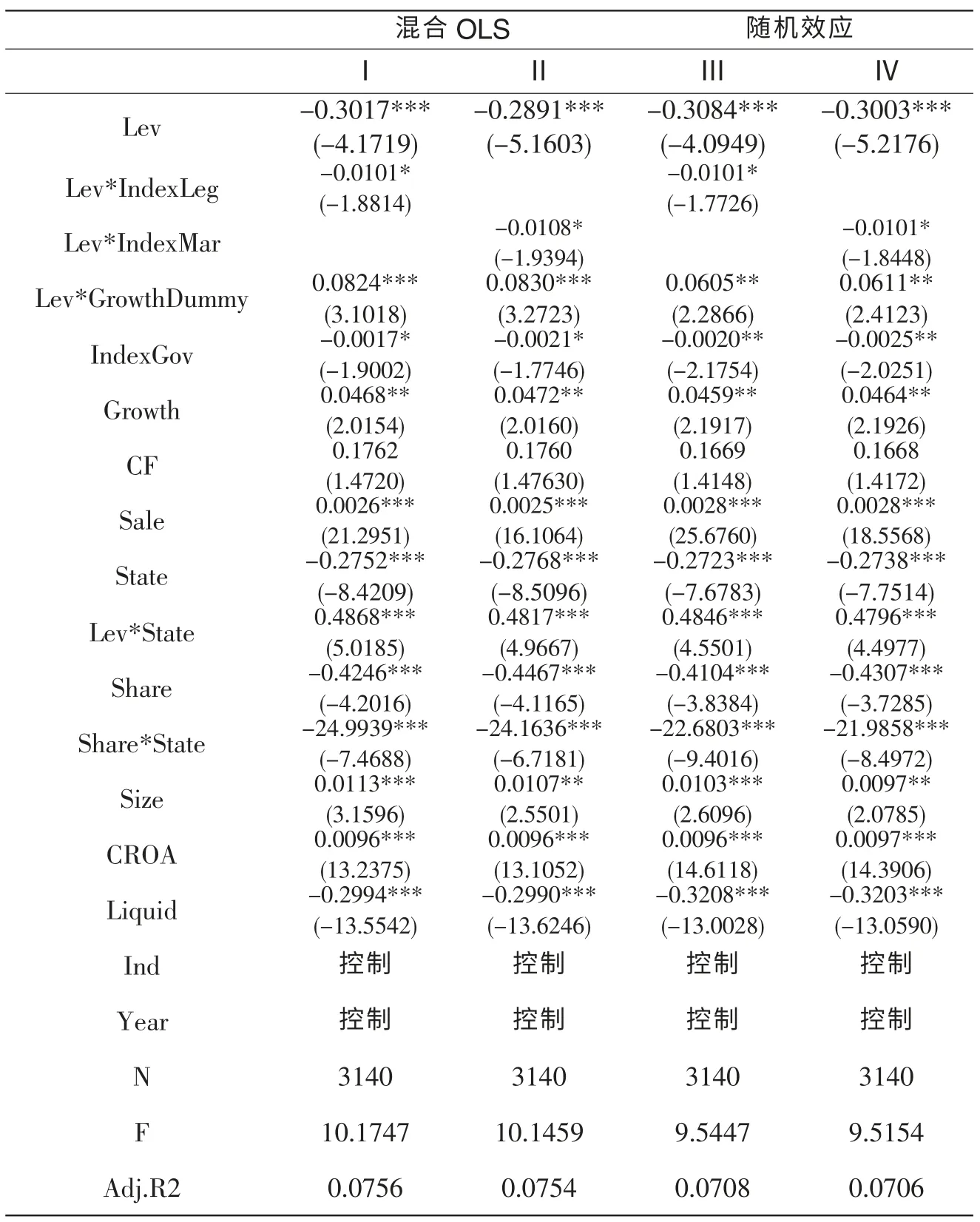

由于較高的市場化程度一般與較少的政府干預以及較高的法治水平聯系在一起,而較少的政府干預又往往對應較高的法治水平,因此,變量IndexGov、IndexLeg 和IndexMar 之間的相關性通常會比較強。為了避免出現嚴重的多重共線性問題,在對模型(2)回歸時,我們擬從變量IndexGov、IndexLeg 和IndexMar 中選擇一個以測度控制變量Index。現在的問題是,在解釋企業投資差異的制度性因素中,是否存在某兩個因素變動對企業投資的影響主要來源于第三個因素變化的情況。為此,我們對模型(3)③模型(1)與模型(2)的區別在于,前者未引入變量Lev*Index 和Lev*GrowthDummy,但同時引入了變量IndexGov、IndexLeg和IndexMar。值得注意的是,模型(3)中的不再包括變量Index。分別按混合OLS 和隨機效應法進行了估計(未報告)。結果發現,上述三個變量的回歸系數均為負值,但只有IndexGov 的系數在統計上顯著(混合OLS 及隨機效應法下的顯著性水平分別為0.0818 和0.0487)。對變量Index-Leg 和IndexMar 的系數估計值進行聯合假設檢驗,結果是混合OLS 及隨機效應法下的F 值均很小(分別為0.6428 和0.6303)。這表明市場化程度及法治水平對企業投資的影響主要來源于政府干預。基于此,在對模型(2)回歸時,我們直接以變量IndexGov 替代了變量Index。此外,仍然是出于避免嚴重多重共線性的考慮,我們僅分析了交互變量Lev*Index 分別替換為Lev*IndexLeg 和Lev*IndexMar 的情形,而沒有替換為Lev*Index-Gov。對模型(2)的估計結果由表3 給出。

表3 中,變量Lev 的系數在所有情形下均為負值且在統計上高度顯著,這表明財務杠桿對企業投資具有顯著的抑制作用。同時,交互變量Lev*Index無論是替換為Lev*IndexLeg 還是Lev*IndexMar,其系數均顯著為負,這意味著財務杠桿對企業投資的抑制作用隨著企業治理環境的改善而增強。綜合這兩方面的證據,可以認為假設(2)是成立的。

交互變量Lev*GrowthDummy 的系數始終為正,并在統計上高度顯著,這表明財務杠桿對企業投資的抑制作用在成長機會較小的企業中表現得更為突出。也就是說,債務的使用有助于抑制企業的過度投資,而不是帶來投資不足問題。這一結果支持了假設3a,而假設3b 在本文中沒有得到證實。

控制變量中,IndexGov 的系數均顯著為負,表明企業治理環境越好,相應的投資支出越少;Growth 的系數顯著為正,符合過度投資假說的預期;CF 的系數為正且其顯著性水平稍高于10%,基本支持自由現金流假說;Sale 的系數均顯著為正,表明投資水平的確受生產能力利用程度的影響,該結果與Aivazian 等[2]的發現一致;類似于姚明安等[5]的發現,State 的系數顯著為負,表明國有股比例越高的公司,其投資支出越少;Lev*State的系數顯著為正,說明隨著國有股比例的上升,企業投資對財務杠桿的敏感度逐漸降低,這與辛清泉等[6]的發現一致。Share 的系數和Share*State的系數均顯著為負,表明股權激勵對過度投資具有治理效應,且這種效應隨著國有股比例的上升而增強。該結果符合理論預期,原因是國有企業因為“所有者缺位”,因而對經理層實施股權激勵的效果可能更好。其他的控制變量包括Size、CROA 和Liquid,它們均在統計上與財務杠桿呈現出高度的相關關系。

表3 治理環境對財務杠桿與企業投資之間關系的影響(因變量:Inv)

(三)穩健性檢驗

上文中,我們假設各地區2003 和2004年具有與2002年相同的治理環境指數,這可能會對本文的結論產生一定的影響。鑒于此,我們僅用2001 和2002年的數據進行了前面的分析,結果仍然支持假設1b、假設2 和假設3a(未報告)。另外,我們還在改變某些變量的度量方法及增加控制變量后重復了前面的程序,包括將投資增長的度量替換為下一年的固定資產凈值改變量除以當年末的固定資產凈值、以主營業務收入增長率和息稅前收益增長率分別測度成長機會,以及控制變量中增加第一大股東持股比例。回歸結果同樣顯示(未報告),正文得出的研究結論并沒有發生實質性的改變。

五、結論

財務杠桿對企業投資的抑制作用源于債權的固定索取權性質。然而,我們不得不承認,債權的這一性質并不會在任何可能的情況下自動地發揮作用。具體地說,如果法律對債權人的權利保障不力或者政府力量對債權的實現產生了重大影響,債權是否還具有它原來意義上的性質便值得懷疑。從這個角度看,債權的固定索取權性質實際上是“狀態依存性”的——因企業所在地治理環境的不同而呈現出一定的差異。①在這里,不考慮債務人因為資不抵債而違約的情況。正因為如此,關于財務杠桿與企業投資之間關系的經驗分析便離不開對企業治理環境的考察,尤其是在治理環境較差且各地又很不平衡的情形下(如我國)。基于此,我們首先檢驗了財務杠桿相對于企業所在地治理環境內生性的可能,實證了治理環境對財務杠桿與企業投資之間關系的影響。研究發現:(1)治理環境的確是影響企業財務杠桿的因素之一,企業所在地的治理環境越好,企業的杠桿水平越低;(2)財務杠桿對企業過度投資具有顯著的抑制作用,并且這種抑制作用隨著企業所在地治理環境的改善而增強。此外,我們還發現,高管持股對過度投資具有顯著的抑制作用,且該抑制作用隨著國有股比例的上升而增強。分析結果的政策含義是,企業財務杠桿的決定應考慮所在地的治理環境,而要強化債務的治理機制,則需要從根本上改善治理環境。另外,股權激勵制度的設計應考慮大股東的性質。

[1]Lang,L.,Ofek,E.,and Stulz,R..Leverage,Investment and Firm Growth[J].Journal of Financial Economics,1996,40:3-29.

[2]Aivazian,V.A.,Geb Ying,and Qiu Jiaping.The Impact of Leverage on Firm Investment:Canadian Evidence[J].Journal of Corporate Finance,2005,11:277-291.

[3]江偉.負債的兩面性與公司價值[J].中國經濟問題,2004(6):64-73.

[4]童盼,陸正飛.負債融資、負債來源與企業投資行為——來自中國上市公司的經驗證據[J].經濟研究,2005(5):75-84.

[5]姚明安,孔瑩.財務杠桿對企業投資的影響——股權集中背景下的經驗研究[J].會計研究,2008(4):33-40.

[6]辛清泉,林斌.債務杠桿與企業投資:雙重預算軟約束視角[J].財經研究,2006(7):73-83.

[7]Y.巴澤爾.產權的經濟分析[M].上海:上海三聯書店,上海:上海人民出版社,1997.

[8]Fan J.,Titman S.and Twite G..An International Comparison of Capital Structure and Debt Maturity Choices[M].working paper from www.ssrn.com,2003.

[9]樊綱,王小魯.中國市場化指數——各地區市場化相對進程2004年度報告[M].北京:經濟科學出版社,2004.

[10]La Porta,R.,Lopez-de-Silanes,F.,Shleifer,A.,and Vishny,R..Law and Finance[J].Journal of Political Economy,1998,106:1113-1155.

[11]Cleary S..The Relationship between Firm Investment and Financial Status [J].Journal of Finance,1999,54:673-692.

[12]Jensen,M.C..Agency Cost of Free Cash Flow,Corporate Finance,and Take-Overs [J].American Economic Review,1986,76:323–329.

[13]Stulz,R.M..Managerial Discretion and Optimal Financing Policies[[J].Journal of Financial Economics,1990,26:3-27.

[14]Myers,S..Determinants of Corporate Borrowing[J].Journal of Financial Economics,1977,5(2):147–175.

[15]夏立軍,方軼強.政府控制、治理環境與公司價值[J].經濟研究,2005(5):40-51.

[16]Rajan,R.,and Zingales,L..What Do We Know about Capital Structure?Some Evidence from International Data[J].Journal of Finance,1995,50:1421-1460.

[17]Booth,L.,Aivazian,V.,Demirguc-Kunt,A.,and Maksimovic,V..Capital Structures in Developing Countries[J].Journal of Finance,2001,56(1):87-130.

[18]Myers,S,and N.Majluf.Corporation Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have [J].Journal of Financial Economics,1984,13(1):187-221.

[19]朱凱,陳信元.銀行腐敗與公司資本結構決策[J].金融研究,2007(1):28-40.

[20]Fazzari S.M.,Hubbard R.G,and Petersen B.Financing Constraints and Corporate Investment[J].Brooking Papers on Economic Activity,1988,19(1):141-196.

[21]趙博,2012.產權屬性、管理層激勵與企業過度投資[J].財會月刊,2012(2):7-11.

[22]Jensen,Michael,and William Meckling.Theory of the Firm:Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure [J].Journal of Financial Economics,1976,3(october):305-360.