78例復雜脛骨平臺骨折手術療效影響相關因素探討

楊 遜

重慶市永川區人民醫院,重慶 402160

復雜脛骨平臺骨折通常是指Ⅳ、Ⅴ和Ⅳ型的脛骨平臺骨折,多為直接暴力、高能量損傷,由于脛骨近端前方軟組織保護較少且松質骨含量較多,受到外力后很容易造成骨折,保守治療難以達到功能復位,其后遺癥多,目前對復雜脛骨平臺骨折的治療多主張采用手術治療。探討復雜脛骨平臺骨折手術療效的相關因素具有積極的臨床意義[1-2]。本研究對該院自2008年10月—2011年10月期間收治的行手術治療的78例復雜脛骨平臺骨折患者進行回顧性分析,為臨床提供參考。

l 資料與方法

1.1 一般資料

收集該院自2008年10月—2011年10月期間手術治療的78例復雜脛骨平臺骨折的臨床資料,其中男45例,女33例,年齡在18~73歲之間,平均年齡為(45.6±6.1)歲。按Schatzker骨折分型,25例為內側平臺骨折(Ⅳ型);30例為內外側平臺雙髁骨折(V型);23例關節面骨折和干骺端骨折并存(VI型)。術后并發癥有21例,包括復位不良、膝關節強直、局部皮膚壞死、切口感染等情況。膝關節周圍合并損傷30例,包括后交叉韌帶損傷、外側半月板損傷、內側半月板損傷、內側副韌帶損傷、小腿筋膜間室綜合和腓總神經損傷等情況。所有患者均有完備的隨訪資料,對患者主觀癥狀、臨床功能檢查及X線檢查(膝關節正、側位X線平片)進行跟蹤隨訪。隨訪截至日期為2012年10月。

1.2 方法

根據患者的骨折類型及相關的輔助檢查制定手術計劃。手術操作步驟:患者一般采用椎管外麻醉,取仰臥位,手術入路根據CT或X線檢查,由關節面塌陷的部位決定,鈍銳結合充分顯露脛骨平臺及膝關節腔,清除關節腔內血腫,檢查脛骨平臺關節面骨折移位塌陷情況,示具體處理制定具體的處理措施。復雜脛骨平臺骨折的治療目的是獲得一個穩定、對位良好、活動正常且無疼痛的膝關節。

1.3 臨床評價標準

手術療效評定參考HSS評分,按照疼痛、功能、屈曲畸形、活動度、不穩定性、肌力和減分項共7項分優、良、可、差進行打分,其總分100分,大于75分為優良。骨折復位情況采用Rasmussen脛骨髁部骨折復位解剖學標準評價:滿分18分,18分為優,12~17分為良[3]。

1.4 統計分析

2 結果

2.1 影響脛骨平臺骨折手術療效的單因素分析

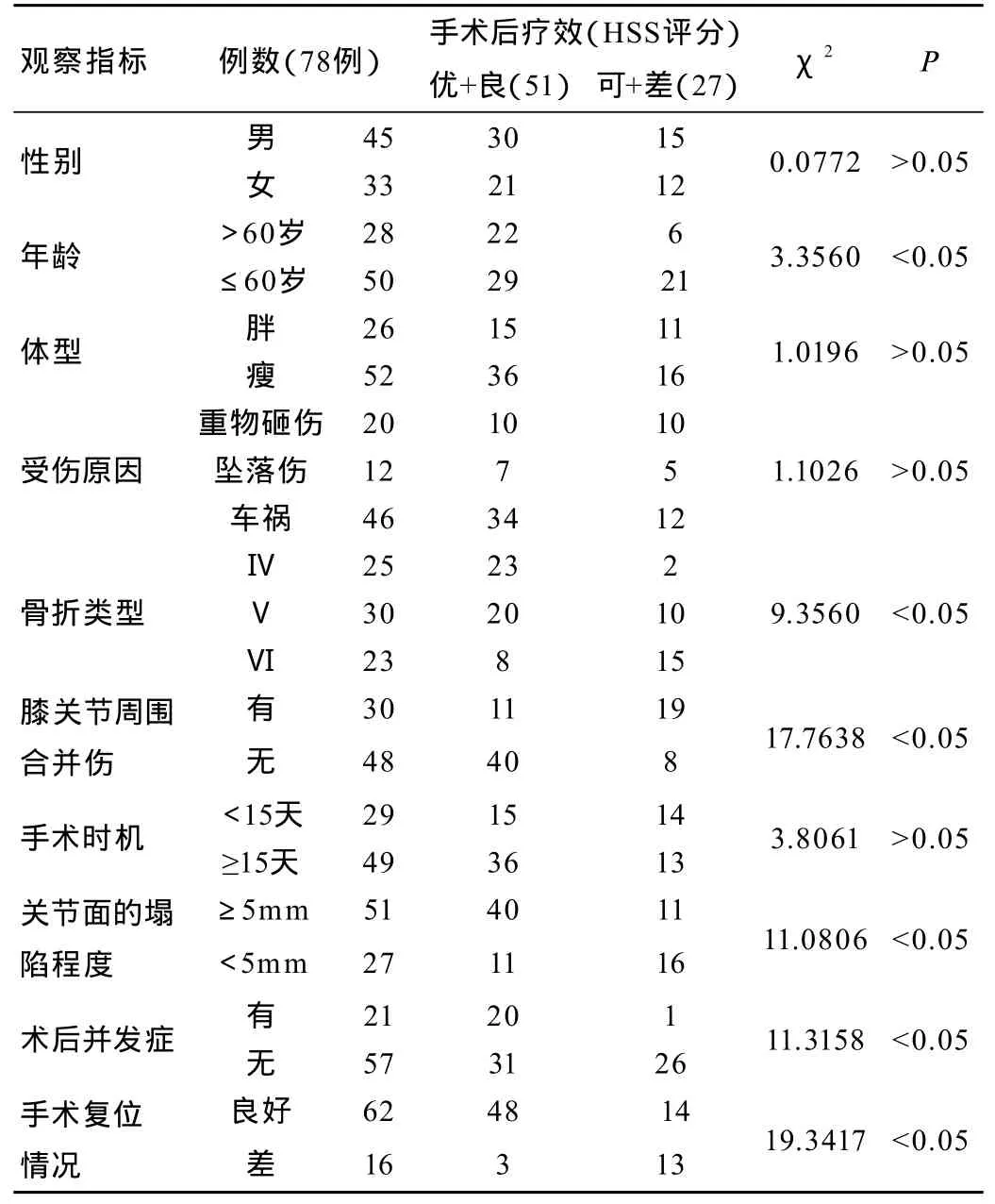

將以下10個可疑高危因素性別、年齡、體型、受傷原因、骨折類型、膝關節周圍合并傷受傷、手術時機、關節面的塌陷程度、術后并發癥及手術復位情況進行單因素分析。如表2.1所示年齡、骨折類型、關節面的塌陷程度、膝關節周圍合并傷、術后并發癥、手術復位情況等5個因素,差異有統計學意義(P < 0.05)。

2.1 臨床觀察指標與手術療效的單因素分析(例數)

見表1。

表1 臨床觀察指標與手術療效的單因素分析

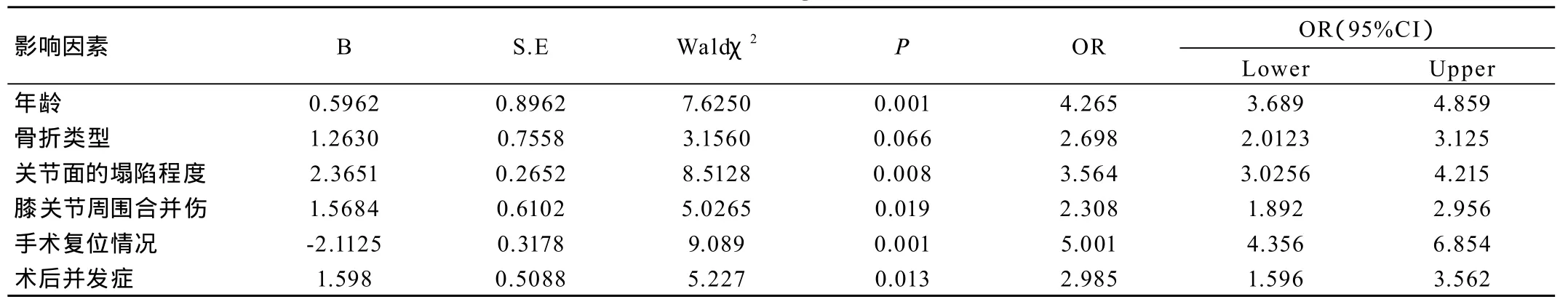

2.2 影響脛骨平臺骨折手術療效的多因素分析

將有顯著統計學意義的變量年齡、骨折類型、關節面的塌陷程度、膝關節周圍合并傷、術后并發癥、手術復位情況等5個因素進行多因素非條件Logistic回歸分析,結果顯示年齡、膝關節周圍合并傷、術后并發癥、手術復位情況和關節面的塌陷程度,差異具有統計學意義(P < 0.05),是影響脛骨平臺骨折手術療效的獨立危險因素。

2.3 多因素非條件Logistic回歸分析結果

見表2。

3 討論

脛骨平臺也稱脛骨髁,是杠桿作用力最強的一個負重關節面,主要松質骨豐富,對抗暴力能力差,因此容易造成骨折。脛骨平臺骨折是關節內骨折。復雜脛骨平臺骨折是指累及整個內側平臺、雙側平臺,或伴有骨干與干骺端分離的脛骨平臺骨折,其復雜性主要表現為受傷機制復雜、多涉及關節軟骨、骨及皮膚軟組織損傷、治療方法復雜、并發癥多等特點。深入探討復雜脛骨平臺骨折手術療效的相關因素是當前骨科治療的難點和重點[4-5]。

研究表明,年齡因素是不可控制因素,但對于老年復雜脛骨平臺骨折患者,大多伴有基礎疾病,且往往合并骨質疏松,對手術的耐受性差,術后感染、骨折延遲愈合等并發癥較多,往往影響到手術療效。手術復位質量是可控制因素,包括穩定的內固定、關節面的解剖復位及下肢力線的維持,其對復雜脛骨平臺骨折的手術療效意義最大。另外,術后并發癥的出現,可導致患者臥床時間延長,早期的功能鍛煉受到限制,從而影響到膝關節功能的恢復[6-7]。

本研究結果顯示,年齡、膝關節周圍合并傷、術后并發癥、手術復位情況和關節面的塌陷程度是影響脛骨平臺骨折手術療效的獨立危險因素。與相關研究結果一致[8-10]。針對以上情況,為充分提高復雜脛骨平臺骨折手術療效,最大限度的提高患者的生活質量,臨床上我們需要采取以下預防措施:由于單純的常規拍攝X線平片漏診率較高,需要結合核磁共振或CT檢查,全面準確顯示骨折類型,移位和塌陷的程度,以便正確的制定手術方案;術中盡可能解剖復位,并重視軟組織損傷的評估,通過手術盡可能達到關節面解剖復位,恢復關節外形,保持關節面的完整及穩定。

綜上所述,復雜脛骨平臺骨折手術療效受以上各種因素的影響,脛骨平臺骨折是一個重要的負重關節的損傷,隨著內固定材料及技術的不斷改進和提高,脛骨平臺骨折的療效滿意度必將不斷提高,探討脛骨平臺骨折手術療效影響因素有重要的臨床意義。

表2 多因素非條件Logistic回歸分析結果

[1] Zhang W,Luo CF,Putnis S,et al.Biomechanical analysis of four different fixations for the posterolateral shearing tibial plateau fracture [J].Knee,2012,19(2):94-98.

[2] Yu GR,Xia J,Zhou JQ,et al.Low-energy fracture of posterolateral tibial plateau: Treatment by a posterolateral prone approach [J]. J Trauma Acute Care Surg,2012,72(5):1416-1423.

[3] 康智,王琦,洪云飛,等.脛骨平臺骨折87例手術治療體會[J].鄭州大學學報(醫學版),2009,44(6):1278-1279.

[4] 蘇琦,陳芒,帥軍,等.復雜脛骨平臺骨折的手術治療與療效分析[J].實用骨科雜志,2011,17(12):1127-1130.

[5] Weaver MJ,Harris MB,Strom AC,et al.Fracture pattern and fixation type related to loss of reduction in bicondylar tibial plateau fractures [J].Injury,2012,43(6):864-869.

[6] 王洋,姚松梅,趙琪珩,等.老年人脛骨平臺骨折手術治療進展[J].中國老年學雜志,2011,31(21):4290-4292.

[7] Tei K,Kubo S,Matsumoto T,et al.Combined osteochondral fracture of the posterolateral tibial plateau and segond fracture with anterior cruciate ligament injury in a skeletally immature patient [J].Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc,2012,20(2):252-255.

[8] Chen HW,Zhao GS,Wang ZY,et al.Operative treatment for posteromedial condylar split fracture of tibial plateau] [J].Zhongguo Gu Shang,2012,25(3):190-193.

[9] Zeng ZM,Luo CF,Putnis S,et al.Biomechanical analysis of posteromedial tibial plateau split fracture fixation [J].Knee,2011,18(1):51-54.

[10] 李群,楊艷紅,李學金,等.脛骨平臺骨折108例診斷與治療[J].中國基層醫藥,2011,18(14):1955-1956.