廣西巴馬長壽鄉世居人群體質特征研究

黃廣琳 梁明康 廖彥博 蔣 葵 蘇 陽 徐世富 楊 瑞 劉 鵬 陸 霓 李 坤

1.廣西中醫藥大學解剖學教研室,廣西南寧 530001;2.北京理工大學,北京 100081

巴馬瑤族自治縣位于廣西壯族自治區西北部,東經107.40,北緯23.90,距廣西壯族自治區首府南寧380公里。全縣總面積1971平方公里,人口22.17萬(第5次全國人口調查數據),現轄12個鄉鎮,境內居住有瑤(17.2%)、壯(69.5%)、漢(13.1%)等12個民族。瑤族有二個支系:一是布努瑤(主要是土瑤和番瑤),于明末從都安、東蘭、鳳山等地遷入,主要分布在西山、東山、平洞等鄉的部分山弄。二是藍靛瑤,約于清代從田東、凌云等地遷入,主要分布在局桑、那社、所略等鄉鎮的偏遠山區中。壯族是當地的土著民族,其先民是嶺南古代百越人中的西甌越人。2000年第5次全國人口普查時,百歲老人占總人口的比率達到30.98人/10萬,其他長壽之鄉平均為25人/10萬,是世界五大長壽之鄉中百歲老人分布率最高的地區,被譽為“世界長壽之鄉·中國人類圣地”[1]。

1 對象與方法

調查對象為巴馬縣甲篆鄉內長壽老人聚居密集的坡月、巴盤、平安、甘水等村屯的本地世居人群,以壯族居住者居多,年齡在20~59歲。有畸形影響人類統計學的除外,采用隨機抽樣法對528人進行了活體觀察和測量,其中,男263人,女265人,壯族512例,占97%,平均年齡男39.6歲,女40.2歲,被測者均無身體殘疾,嚴格按照吳汝康等[2]的《人體測量方法》進行觀察和測量,測量人員經過專門訓練并指定專人觀察9項,測量47項,其中,耳屏點高、軀干前高、上肢長、下肢長、全臂長、全腿長6項為間接測量項目。

2 結果

2.1 形態觀察

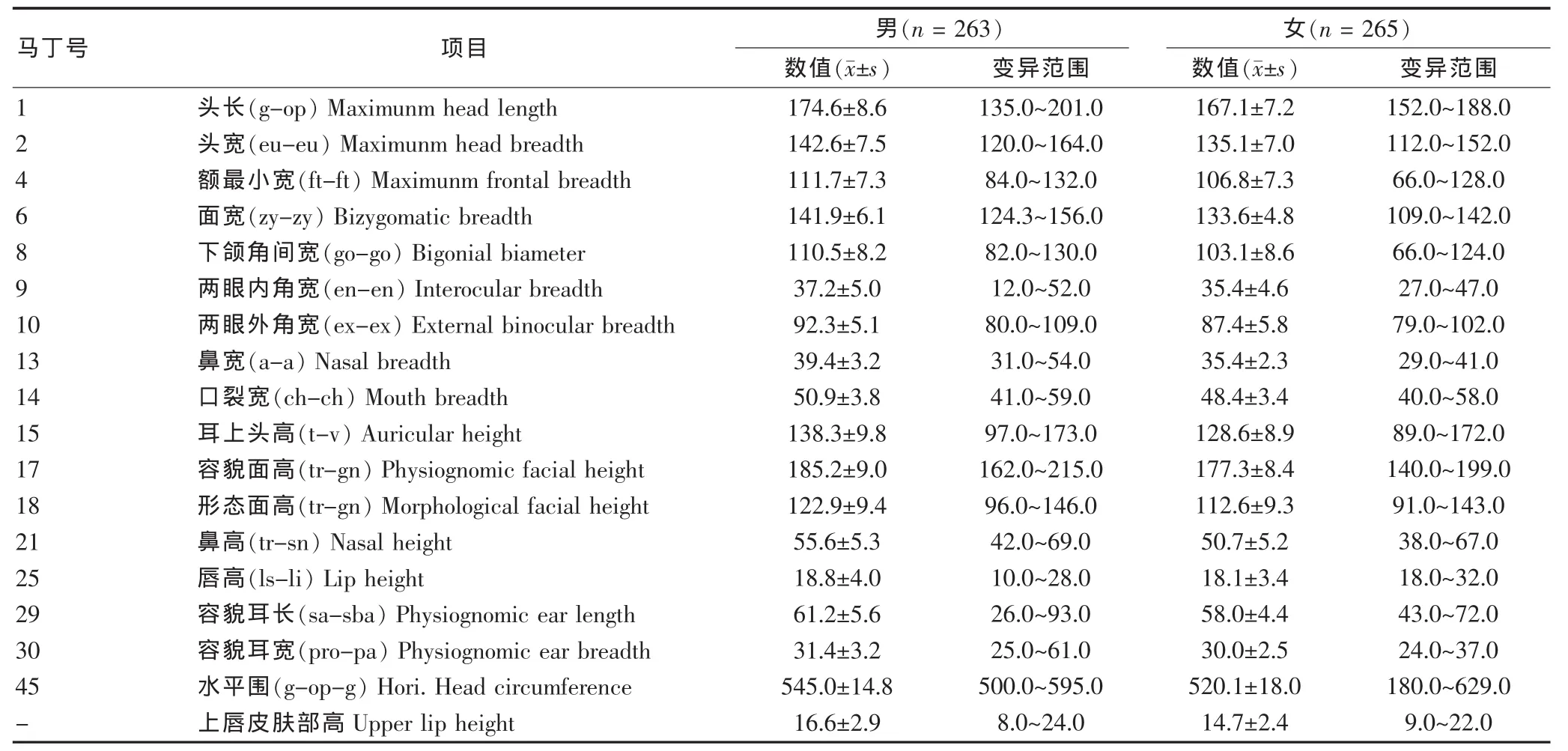

廣西巴馬世居人群上眼瞼皺褶出現率高(男90.49%,女89.81%),蒙古褶出現率低(男3.42%,女 2.64%),鼻根男、女多為中等型(男92.4%,女59.25%),低等型次之(女36.98%),未見高等型。鼻翼高度多為低等 (男96.2%,女98.49)。耳垂多為圓形(男65.78%,女56.40%),方形次之(男 34.22%,女 43.40)。發形多為直(男 63.5%,女 86.42),卷次之(男36.5%,女13.58%)。額發為無尖(男71.86%,女99.25%)。鼻梁以非凸為主(男93.16%,女99.25%)。鼻孔男性寬(54.37%)稍多于窄(45.65%),女性窄(50.19%)和寬相近(49.18%)。見表 1、2。

表1 巴馬地區男女頭面部測量結果(mm)

表2 巴馬地區男女體部測量結果(mm)

2.2 體質測量

巴馬世居人群男性與生活在我國西南的壯族[3]、苗族[4]、彝族[4]、侗族[5]、仡佬族[6]、巴馬瑤族[7]、徠人[8]、黑衣壯族[9]、仫佬族[10]、京族[11]、拉祜族[12]、克木人[13]、布衣族[14]等 13 個少數民族男性相比:①身高低于仫佬族和京族而高于其余11個民族,屬于身材比較高的類型。②從肩寬來說,巴馬世居人群僅高于苗族,而低于其余的12個民族。骨盆寬僅低于京族、黑衣壯族、布衣族,而高于其余10個民族。這表明巴馬世居人群男性肩部較窄,而軀干下部較寬。③頭長值低于這13個民族,頭寬值也低于這13個民族;面寬值低于苗族、彝族,與壯族、克木人接近,而高于其余9個民族;形態面高值低于京族、拉祜族、仫佬族、克木人,與壯族接近,而高于其余8個民族;鼻寬值低于京族,而與壯族、黑衣壯族、彝族、仫佬族相近,而高于其余8個民族。由此可以看出,在14個西南少數民族中,巴馬世居人群男性鼻寬值高,面寬值、形態面高值居中,頭長值、頭寬值低。

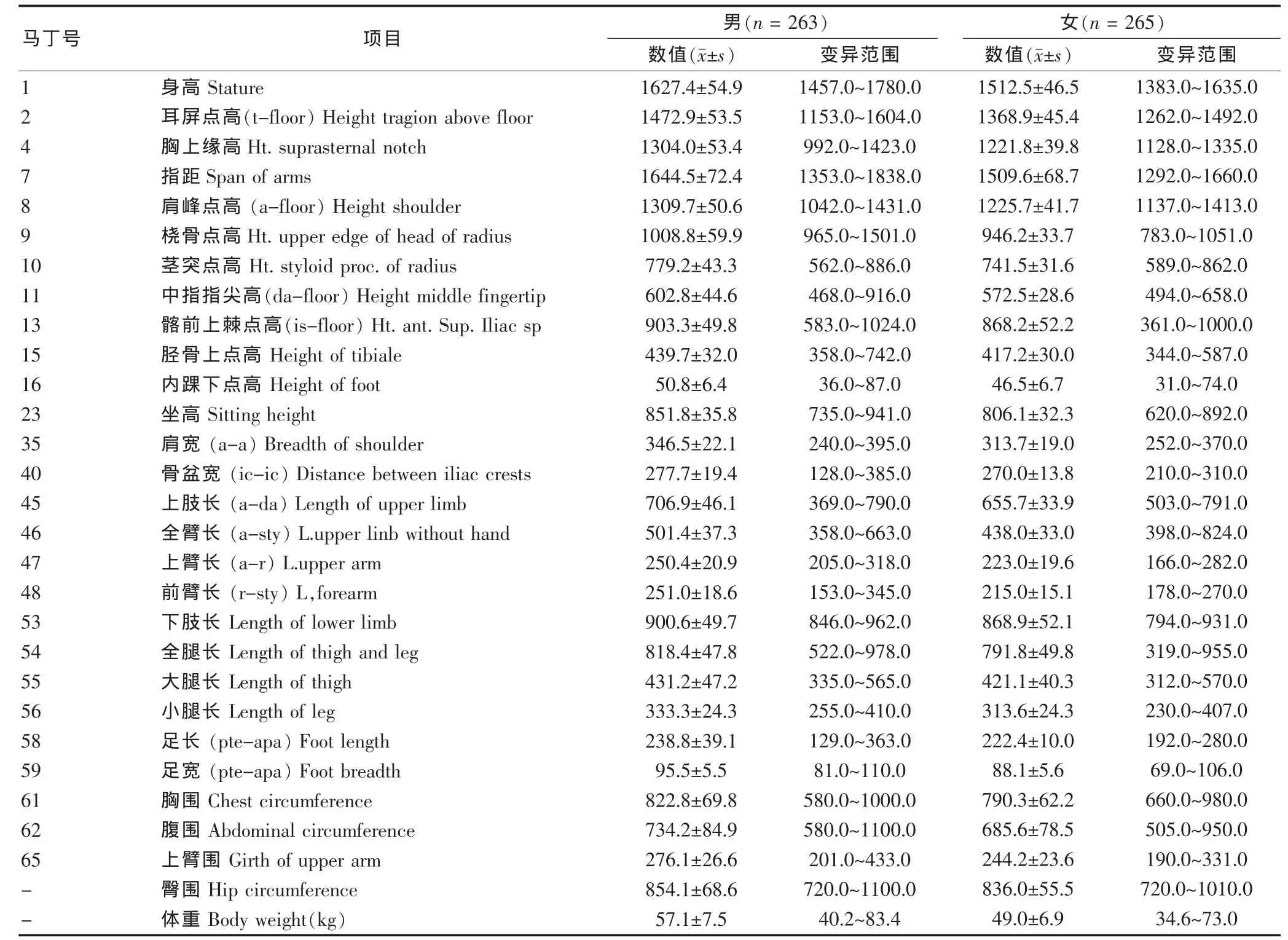

圖1 男性聚類圖

2.3 頭面部、體部指數和身高分型特點

按頭長寬指數均值男為圓頭型,女為中頭型,分型比例男女都以中頭型出現率高,其次為圓頭型;按頭長高指數均值男女都為高頭型,女為中頭型;按頭寬高指數均值男女都為狹頭型,分型比例男女都以狹頭型出現率高,中頭型次之,闊頭型出現率最低;按形態面指數均值,男女都為中面型,分型比例中男女都以超狹面型出現率最高,男其次為狹面型,女以中面型次之;按鼻指數均值,男女都為中鼻型,分型比例男以中鼻型出現率最高,其次為狹鼻型,女以狹鼻型出現率最高,其次為中鼻型。

按身高坐高指數均值,男女都為中軀干型,分型比例男以長軀干型出現率最高,其次為中軀干型,女以中軀干型出現率最高,其次為長軀干型;按馬氏軀干腿長指數均值,男為亞長腿型,女為中腿型,分型比例男女都以中腿型出現率高,其次男為亞長腿型,女為亞短腿型;按身高胸圍指數均值,男為窄胸型,女為中胸型,分型比例男女都以窄胸型出現率高,其次為中胸型;按身高肩寬指數均值,男女都為窄肩型,分型比例男女都以窄肩型出現率高,其次為中肩型;按身高骨盆寬指數均值,男女都為中骨盆型,分型比例男女亦以中骨盆型出現率高;按身高均值,男為亞中等,女為矮型,身高分型男性以矮和亞中等型較多,女性以矮型居多。見表1、2。

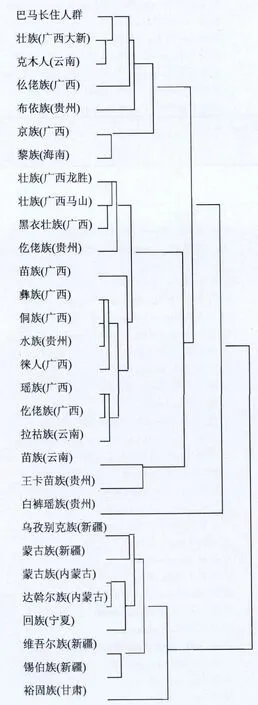

圖2 女性聚類圖

2.4 聚類分析

本研究選用了30個人群的體質特征[3-28]與廣西巴馬縣世居人群進行聚類分析。30個人群包括:廣西京族、廣西龍勝壯族、廣西大新壯族、廣西馬山壯族、廣西苗族、廣西彝族、廣西侗族、廣西瑤族、廣西仡佬族、廣西徠人、廣西黑衣壯族、廣西仫佬族、海南黎族、云南苗族、云南拉祜族、云南克木人、貴州水族、貴州仡佬族、貴州白褲瑤族、貴州布依族、貴州王卡苗族、新疆烏孜別克族、新疆維吾爾族、新疆蒙古族、新疆錫伯族、內蒙古蒙古族、內蒙古達斡爾族、寧夏回族、甘肅裕固族、廣西巴馬縣世居人群(本文)。選用的項目共10項:頭長、頭寬、額最小寬、面寬、形態面高、鼻寬、鼻高、口裂寬、眼內角寬和身高。

聚類圖1顯示,30名男性群體聚成2個大組,一個為南方組,一個為北方組。南方組又可分為4個小組:廣西巴馬世居人群與廣西仫佬族和海南黎族最近,其次是廣西龍勝壯族、廣西大新壯族和廣西馬山壯族。聚類圖2顯示,女性人群也聚成南、北2個組。廣西巴馬世居人群和廣西大新壯族和云南木克人聚在一起。綜合圖1、2,可以認為廣西巴馬世居人群具有我國南方人群特征,與廣西仫佬族和廣西大新壯族體質較為接近,而與新疆的烏孜別克族、維吾爾族、蒙古族錫伯族,內蒙古的達斡爾族、蒙古族及甘肅的裕固族等北方民族相距甚遠。

3 討論

本文對廣西巴馬世居人群與我國其他29個少數民族進行了聚類,聚類成南方和北方兩個大組。發現廣西巴馬世居人群男性與廣西仫佬族和海南黎族最為接近,女性與廣西大新壯族和云南克木人最接近,與廣西仫佬族亦較近。從體部分型來看,世居人群中以長軀干型為主,出現率最高,中軀干型次之。從體質特征來看,南方人群的身材比較高的人群,長軀干型出現率最高,中軀干型次之,這些軀干指數的變化可能和勞作時(如挖地、洗菜等)因素有關系。而關于體質特征與長壽的關系,筆者正在做進一步的研究。

巴馬世居人群,特別百歲老人,大多居住在盤陽河流域的周圍,而作為巴馬縣的母親河——盤陽河,流經縣境內有82公里,河水四進四出于地下溶洞,河水被礦化之后,含有十分豐富的礦物質和微量元素,形成了弱堿性小分子團水。另外,長壽人群居住地磁場強度遠遠高于其他地區,磁化后的水,由大分子團的水變成了小分子團的六環水。再之,巴馬長壽人群心理健康,心境平和,安于現狀,無苛求和不滿脾氣,性格和善,與世無爭。在飲食上多以粗糧為主食,如玉米、豆類,雜糧如薯類為輔食,以低脂肪、低蛋白、低鹽、低糖、低熱量“五低”和高維生素、高纖維素“二高”為飲食公式。熱愛生活,勞作、生活很有規律,一代一代傳承至今。這些因素可能與巴馬世居人群的長壽有很大關系。

志謝:本次調查過程中得到巴馬縣政府、巴馬縣長壽研究所、甲篆鄉政府、坡月村委的大力支持和幫助,本院唐金鈞和韋明宋同學參與調研工作以及本教研室童鳳萍同志數據整理和錄入計算機。在此深表感謝。

[1]羅光勤.巴馬瑤族自治縣概況[M].北京:民族出版社,2008.

[2]吳汝康,吳新智,張振標.人體測量方法[M].北京:科學技術出版社,1984.

[3]朱芳武,林光琪,蘇曲之,等.廣西壯族居民三個組群的體質特征[J].廣西民族研究,1994,37(3):38-49.

[4]龐祖蔭,李培春,梁明康,等.廣西德峨苗族、彝族體質調查[J].人類學學報,1987,6(4):324-335.

[5]龐祖蔭,李培春,梁明康,等.廣西三江侗族自治縣侗族體質調查[J].人類學學報,1989,8(3):248-254.

[6]梁明康,李培春,龐祖蔭,等.廣西隆林縣仡佬族體質特征[J].右江民族醫學院學報,1989,11(4):1-9.

[7]龐祖蔭,李培春,黃秀峰,等.廣西巴馬瑤族體質特征[J].右江醫學院學報,1988,6(4):324-335.

[8]朱芳武,趙東風,林華柱,等.廣西徠人體質特征[J].人類學學報,1992,11(1):27-33.

[9]李培春,蒲洪琴,吳榮敏,等.廣西那坡黑衣壯族體質特征[J].人類學學報,2004,23(2):152-158.

[10]鄭連斌,陸舜華,丁博.仫佬族體質特征研究[J].人類學學報,2006,25(3):242-250.

[11]廖彥博,李坤,鄭連斌,等.廣西京族體質人類學研究[J].人類學報,2010,29(1):100-102

[12]李明,李躍敏,余發昌,等.云南拉祜族的體質特征研究[J].人類學學報,2001,20(1):39-44.

[13]鄭連斌,陸舜華,陳媛媛,等.中國克木人的體質特征[J].人類學學報,2007,26(1):45-53.

[14]余躍生,任光祥,戎聚全,等.貴州布依族體質人體學研究[J].人類學學報,2005,24(3):204-214

[15]李培春,梁明康,吳榮敏,等.水族的體質特征研究[J].人類學學報,1994,13(1):56-63.

[16]梁明康,李培春,吳榮敏,等.貴州仡佬族體質特征[J].人類學學報,1994,13(1):64-71.

[17]羅載剛,揚家力,余躍生,等.白褲瑤族體質人類學研究[J].人類學學報,2003,22(2):150-160.

[18]余發昌,李明,劉冠豪.云南苗族的體質特征研究[J].人類學學報,1994,13(4):321-326.

[19]余躍生,陸玉炯,羅載剛,等.貴州王卡苗族體質人體學研究[J].人類學學報,2007,26(1):54-63.

[20]鄭連斌,崔靜,陸舜華,等.烏孜別克族體質特征研究[J].人類學學報,2004,23(1):35-45.

[21]艾瓊華,肖輝,趙建新,等.維吾爾族的體質特征研究[J].人類學學報,1993,12(4):357-365.

[22]艾瓊華,陳曉,江虹,等.新疆伊犁哈薩克族的體質特征研究[J].人類學學報,2001,20(4):295-301.

[23]艾瓊華,趙建新,肖輝,等.新疆蒙古族體質人體學研究[J].人類學學報,1994,13(1):46-55.

[24]邵興周,王篤倫,崔靜,等.新疆察布查爾錫伯族體質特征調查[J].人類學學報,1984,3(4):349-360.

[25]朱欽,富杰,劉文忠,等.達斡爾族成人體格、體型及半個多世紀以來變化[J].人類學學報,1996,15(2):120-126.

[26]鄭連斌,朱欽,王巧玲,等.寧夏回族體質特征研究[J].人類學學報,1997,16(1):11-21.

[27]戴玉景,丁建生,鄒占彪,等.甘肅裕固族體質特征初步研究[J].人類學學報,1987,6(3):227-235.

[28]張振標,張建軍.海南島黎族體質特征之研究[J].人類學學報,1982,1(1):53-71.