解放軍歷史上的三次大規模精簡復員紀實

■劉 巖 梁雪美

關于解放軍裁軍內容的文章,經常見諸報刊及網絡。大多數文章都認為,解放軍裁軍是新中國成立以后的事情。實際上,在戰爭年代,解放軍曾經進行過兩次大規模的精簡復員:一次是1942年的 “精兵簡政”,一次是抗日戰爭勝利后的整編復員。解放戰爭基本結束以后,解放軍部署了首次規模較大的 “戰后復員”。現將這三次精簡復員情況,以紀實的形式予以記述,以饗讀者。

1942年八路軍精簡總兵力的近半數

毛澤東在《為人民服務》一文中指出,“‘精兵簡政’這一條意見,就是黨外人士李鼎銘先生提出來的;他提得好,對人民有好處,我們就采用了。”中共采納李鼎銘的意見后,在陜甘寧邊區和敵后各抗日根據地,拉開了大規模精兵簡政的序幕。其中,決定“精兵”20余萬,而當時總兵力為57萬,這是解放軍歷次精簡比例最大的一次。

李鼎銘提出 “精兵簡政”

中共領導的敵后抗日根據地,包括陜甘寧邊區,從1940年開始,在日軍的殘酷“掃蕩”和國民黨的嚴密封鎖下,出現了嚴重的經濟困難,1941年進入極端困難時期。1942年12月,毛澤東在《抗日時期的經濟問題和財政問題》一文中說:“最大的一次困難是在1940年和1941年,國民黨的兩次反共摩擦都在這一時期。我們曾經弄到幾乎沒有衣穿,沒有油吃,沒有紙,沒有菜,戰士沒有鞋襪,工作人員冬天沒有被蓋。國民黨用停發經費和經濟封鎖來對待我們,企圖把我們困死,我們的困難真是大極了。”

在這種歷史背景下,參加陜甘寧邊區參議會的李鼎銘等人,在提案中建議實行“精兵簡政主義”。

李鼎銘是陜西米脂縣人,出身農家,幼年遍讀經史子集,兼修醫學經典,光緒末年赴綏德應試,考為廩生。民國初年,開辦國民小學,后又創辦國民高等小學,擔任校長。在從事教育事業的同時,他還開辦醫館,為百姓治病療傷,深受群眾贊譽。抗戰初期,他以無黨派人士身份,當選為米脂縣參議會議長。在出席1941年11月召開的陜甘寧邊區第二屆第一次參議會之前,他深入到米脂、綏德和延安周邊各地進行實地調查。開會期間,他憑借調查得來的第一手材料,經與姬伯雄、馬濟川、安文欽等11位參議員商量醞釀,向大會提交了“精兵簡政”提案,其中“理由”和“辦法”兩部分內容為:

理由:“軍事政治之建立,必須以經濟力量為基礎,在今日人民困苦、資源薄弱之狀況下,欲求不因經濟枯竭而限制軍政發展,亦不因軍政發展而傷害經濟命脈,惟有政府徹底計劃經濟,實行精兵簡政主義,量入為出,制定預算,以求得相依相助、平衡發展之效果。”

辦法:“(一)政府應根據客觀物質條件及主觀經濟需要而提出計劃經濟,以求全面提高生產力,改善經濟條件,加強經濟基礎。(二)在現有經濟基礎上,政府應有量入為出地統一經濟計劃。(三)在財政經濟力量范圍內和不妨礙抗戰力量條件下,對于軍事應實行精兵主義,加強戰斗力,以兵皆能戰、戰必能勝為原則,避免老弱殘廢等現象。對于政府應實行簡政主義,充實政府機構,以人少事精,勝任職責為原則,避免機關龐大,冗員充塞,浪費人力、財力等現象。(四)規定供給條例,避免不必要的供給與消耗。(五)提倡節約、廉潔作風,避免不應有的浪費現象。”

李鼎銘等人的提案提交后,引起參議會的爭論,甚至有人懷疑提案的動機有問題。但大多數議員認為該提案切中了邊區的要害,以165票(到會議員209人)的絕大多數通過,并決議“交政府速辦”。

李鼎銘等人的提案,引起了毛澤東的高度重視。他把提案的主要內容抄錄到筆記本上,重要部分用紅筆圈起,并在一旁批注:“這個辦法很好,恰恰是改造我們的機關主義、官僚主義、形式主義的對癥藥。”

中共中央多次發表 “精兵簡政”指示

1941年12月17日,中共中央在《關于在太平洋戰爭爆發后對敵后抗日根據地工作的指示》中提出,“必須普遍地實行‘精兵簡政’”。《指示》指出,從本年初開始,由于日偽軍對抗日根據地實行大規模的殘酷“掃蕩”,根據地明顯縮小,財政經濟極端困難。在這種情況下,必須相應地縮小軍政機構,才能克服物質困難,以適應戰爭的需要。

1942年8月4日,毛澤東在致陳毅的電報中強調,應“下絕大決心實行徹底的精兵簡政”。電報中指出:“有一點須請你注意,即伴隨著極端殘酷斗爭,根據地縮小必然要到來,而且可能很快到來,這一點如不預先計及,將來必要吃大虧。在此情形下,不論華中華北,都不能維持過大軍隊,如勉強維持,必難持久……”

1942年9月7日,毛澤東專門為延安《解放日報》撰寫社論,指出:“自從黨中央提出精兵簡政這個政策以來,許多抗日根據地的黨,都依照中央的指示,籌劃和進行了這項工作……但是還有若干根據地的同志們因為認識不夠,沒有認真地進行……還沒有把精兵簡政當作一個極其重要的政策看待。”

1942年12月1日,中共中央頒發《關于加強統一領導與精兵簡政工作的指示》。其中指出:沒有實行精兵簡政的地方立即著重研究,實行精簡;已經實行了的地方再加審查,凡不徹底的地方,須徹底來一次大大的精簡。軍隊在抗戰期間原則上不再補兵,全軍準備在明年至后年縮小一半(由57萬縮至20余萬),量小而質精,更有戰斗力。

1943年8月5日,毛澤東為中央書記處起草的給晉冀察分局的電報中指出:“你們現在只有九十萬人口的比較鞏固的根據地,其他能收公糧的九十萬人口是處在游擊區中,而你們連馬匹折合計算,尚有八萬多人脫離生產,這是絕不能持久的。目前你們應即下決心減去三萬,只留五萬,其中文武比例,應是文一武四。減去三萬人中除呂(正操)部六千西移外,另調聶(榮臻) 部四千西移,共計一萬人西移,其余兩萬,在本地安插。如果明年更困難,再準備從五萬中減一萬。”

1943年10月1日,中共中央在一份文件中將“精兵簡政”列為“抗日根據地的十大政策”之一,排在首位的“對敵斗爭”之后,成為抗日根據地的第二項大政策。

精兵政策的貫徹實施

中共中央“精兵簡政”的指示下達后,全軍各部隊迅速作出反應。八路軍總直屬隊于1942年1月12日制定《精兵簡政中人員緊縮的具體辦法》,要求“必須深入傳達精兵簡政的意義,要經過上課討論等方式,使每個人員均具有正確的了解”。一二九師于1942年1月15日頒發《關于實施精兵建設的命令》,對其所屬各軍區、軍分區、野戰旅的精兵建設工作,作了詳盡部署。下面是《命令》的主要內容:

(一)軍區、軍分區及各旅成立編整委員會。《命令》規定,“為徹底實行整編,妥為處理編余人員起見,各軍區、軍分區及各旅,應組成編整委員會,討論與規劃編整事宜,經由各該首長實行之”。《命令》指出,“一切編余人員,主要是由各該編整委員會負責處理,如有特別情形,需要經師處理者,必須將其情形與所擬處理意見報師聽候核奪,不得在未批準以前隨便送師”。

(二)野戰部隊的精兵整編方案。《命令》規定野戰部隊精兵的原則是,“緊縮統率機關,減少指揮層級與駢指,充實戰斗連隊”。其辦法:“首先編足步槍班,每班必須九人以上,每個連應有九個步槍班,三個輕機槍班,一個擲彈筒,武器必須配齊,每連人數應經常保持一百四十人以上。”“凡有三個連者則編為營。”……

(三)地方部隊的精兵整編方案。《命令》規定:“軍區、軍分區統率機關的人數只能占所屬地方部隊的七分之一至五分之一。”“區干隊編三十到五十人。”“縣干隊(或名獨立營與縣大隊)編一百到二百人。”“這些部隊都要首先充實戰斗班排,每班九人至十二人,四班以下不成排而直屬于各該干隊。”“縣干隊五班至七班則編為兩個排,不設連,直屬于縣干隊。”“如縣干隊在二百人以下一百二十人以上時,則編為一個連而委以連長統率之。”

(四)精簡副職和非戰斗兵員。《命令》規定:各戰斗團應減少徒手兵員,“有槍支的戰斗人員應占全團人數百分之八十以上”;“部隊除軍區、軍分區司令員及政治主任與其他必需情形外,一般不設副職”;機關減少層級,減少伙食單位,減少事務人員;勤務員,團以上干部六人編一個,營以下不編;乘馬與馱馬盡量合編或少編;統率機關盡量抽出精壯人員到部隊做戰士;軍分區以上機關,可進行軍用經濟營業,但營業人員不得占用編制,不得著軍服與吃公糧……

編余人員的安置去向

1942年1月12日,八路軍總直屬隊在《精兵簡政中人員緊縮的具體辦法》中,規定了精簡人員的去向:“大批人員送入學校學習,長期培養,提高文化與科學知識,創造八路軍的知識分子。年青力壯的戰士與事務人員,充實戰斗部隊。部分青年投入生產事業,學藝實習,半工半讀,增加根據地的生產。不能繼續在軍隊工作的,本地人給予優待,遣其歸家;外地的由政府設法安置。”

1942年1月15日,一二九師在《關于實施精兵建設的命令》中規定:具有五年以上革命斗爭經歷的人員,應盡量分配到地方機關工作,或由政府給以公地或貸以糧食經費,保障其生活。家在根據地以內者,由旅、分區以上的政治部組織訓練一星期后,給以相當資金,妥送回家,按榮譽軍人待遇。家在根據地以外或在敵占區者,集中訓練后資遣回家;不能回家者,送政府給以相當公地或款項使之自營生活。

1943年1月27日,八路軍總部在《關于處理殘廢以及老弱退伍軍人問題的訓令》中規定:對于殘廢的班排干部,應盡可能留其在部隊中工作,也可分配到地方上安家或介紹在地方辦的飯館郵務部門工作。對連級以上殘廢干部亦盡可能留在部隊中工作,不能擔任工作的,則送榮譽軍人學校學習或休養,如愿意在根據地內安家也可。五十歲以上的干部戰士,身體衰弱不能擔任工作者,本根據地的退伍安家,非本根據地的在本根據地內安家。

精簡退伍人員的待遇

1943年1月27日,八路軍總部在《關于處理殘廢以及老弱退伍軍人問題的訓令》中規定了老弱退伍人員的退伍待遇。

根據地內之老弱戰士退伍待遇:①凡服務一年以內之戰士,只作遣散回家,按路途遠近發給路費(每日行程以四十里計算,發給三元,包括糧食在內),并發給一年的津貼。如有特殊功績者,另按情形酌發優待費。②服務二年以上之戰士,除發路費外再發一年的菜金補貼(菜金每日一角二分,津貼每月一元五角)。③服務三年以上之戰士,除發路費,一年的菜金、津貼以外,另發半年糧食(每日一斤六兩)。④服務四年以上的戰士,除發路費,一年的菜金、津貼以外,另發給一年糧食。

非本根據地的老弱退伍戰士待遇:①如在1937年以前入伍愿退伍安家者,發給兩年生活費與糧食和一套衣服(便衣)。②如在1937年以后入伍而愿意退伍安家者,發給一年的生活費與糧食和一套衣服(便衣)。

已參軍的工人退伍待遇:普通工人學徒與童工,按路程遠近發給路費(每日行程以五十里計算,每日發三元,包括糧食在內)。如工作在一年以上者發給一個月的工資,一年以下者發給半個月的工資。兩年以上者發給兩個月工資,依此類推。

殘廢軍人退伍時的待遇:

凡因殘廢而退伍在根據地內回家或安家之戰士,除按其殘廢等級發給撫恤金以及一年的菜金、津貼、糧食外,斗爭歷史在一年以上者發給優待費二十元,斗爭歷史在二年以上者發給優待費四十元,斗爭歷史在三年以上者發給優待費六十元。

凡因殘廢而退伍在根據地內回家或安家之連排干部,除按等級發給撫恤金,及一年的糧食、菜金、津貼外,其斗爭歷史在一年以上者發給優待費四十元,斗爭歷史在二年以上者發給六十元,斗爭歷史在三年以上者發給八十元。

退伍回家后待遇的領取辦法:

凡在根據地內安家者,應領之生活費(糧食菜金等包括在內),一年者分兩期發給(1月、6月),二年者分四期發給(每年1、6月),以退伍證為憑向所在縣政府領取。凡是回家的殘廢人員,發給三年撫恤金,在根據地內安家的,分為三次發給,每年發一次。凡是在根據地安家的一等殘廢人員,每年發給衣服一套,以退伍證與殘廢證為憑向軍分區領取。

抗戰勝利后解放軍第一期整編復員53萬人

抗戰勝利后,毛澤東應蔣介石的邀請,赴重慶談判。

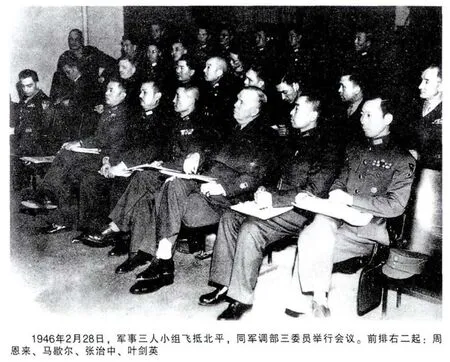

1946年元旦,根據美國總統杜魯門特使馬歇爾的提議,由國、共、美三方各出一人組成委員會,簡稱“三人會議”或軍事三人小組。參加三人小組的成員,國民黨開始是張群,不久改為張治中,共產黨為周恩來,美國為馬歇爾。三人小組經過談判,于2月25日正式簽署《關于軍隊整編及統編中共部隊為國軍之基本方案》 (簡稱《整軍方案》),確定了國共雙方軍隊的整編復員事宜。其中規定:“本協定公布后十二個月內,政府應將九十師以外之各部隊復員,中共應將十八師以外之各部隊復員,復員應立即開始,并大致每月裁撤總復員人數十二分之一。”

1946年2月24日,中共中央發出《關于軍隊整編的若干問題的指示》,告知全黨:“馬(歇爾) 周(恩來) 張(治中) 關于整編全國軍隊的計劃,已經決定,開始國共兩黨軍隊各自整編,第一期六個月,我軍編多少師由我們自己決定。第二期又六個月,我軍編成十八個師,馬建議國民黨九十個師。第三期再六個月,我軍編十個師,國民黨五十個師……”

復員文件紛紛出臺

為了執行《整軍方案》,軍事三人小組下屬之軍事調處執行部(簡稱軍調部)和解放區各單位,迅速制定了《復員條例》等法規性文件。

1946年春,軍調部出臺了《復員條例(草案)》,《條例》分“陸軍部隊復員前之準備工作”“陸軍部隊之復員”“其他部隊之解散及處理”等共三章。

《條例》規定,士兵和軍官的“復員程序”為:退役士兵、軍官“應按規定發給退役金”。退役士兵、軍官,“必須繳銷其部隊之符號,并給以光榮退役章及書面文件”。應向退役士兵、軍官“問訊其是否愿回家”,凡屬愿回家者,“應立予分遣,不愿回家者應予保留”。要求“軍官在其所屬部隊內,士兵未退役完畢以前不得退役”。《條例》還規定:“不屬于中國共產黨及國民政府之武裝部隊(如過去日本政府所維持之所有一切偽軍),則其解散及處理應根據調處執行部之命令完成之。”

解放區紛紛出臺復員文件。1946年4月28日,中共中央頒發《關于復員工作的指示》。在此前后,從3月1日到5月初,解放區各戰略單位,如晉察冀邊區、晉綏邊區、晉冀魯豫邊區等黨政軍領導機關,陸續頒布了一批復員文件,規范本地區的復員工作。

晉察冀邊區。1946年3月1日,晉察冀邊區行政委員會和晉察冀軍區聯合頒發《復員條例》和《復員人員費用發給辦法》。3月8日,邊區政府和軍區聯合頒發《關于抗戰前入伍及參加工作人員復員安置辦法》。

晉綏邊區。1946年3月8日,晉綏邊區行署和晉綏軍區,聯合頒發《關于抗日軍人及抗日工作人員還鄉處理辦法》。3月9日,晉綏分局發出《關于首批整編精簡的決定》。5月4日,晉綏邊區行署和軍區聯合頒發《晉綏邊區抗日軍人及抗日工作人員復員條例》。

華東地區。1946年3月,山東省政府、山東軍區聯合頒發《復員工作條例》。4月28日,山東省政府、山東軍區總復員委員會發出《關于分發復員費及路費的幾項具體規定的通知》。5月1日,華中分局頒發《關于處理復員還鄉問題的指示》。

除上述戰略區一級的單位外,下屬很多單位也對復員工作作了部署。例如,1946年3月4日,冀中軍區政治部下達《關于整編復員政治工作指示》。但是由于全面內戰爆發,復員工作只進行了第一期。

成立整編復員工作機構

中共中央在《關于復員工作的指示》中指出:“我軍此次復員人員經過革命戰爭鍛煉,仍為革命光榮的革命戰士,必須認識此點。但復員系一很大的群眾工作,必須慎重處理,除在政治上徹底解釋清楚外,必須對復員(人員)妥為安置,各得其所。”

根據中共中央的指示,各地都組建了復員委員會等專門機構,統管復員工作。

晉綏邊區規定:“分區以上各級均成立復員人員處理委員會,由政府、部隊機關有關部門負責人三人至五人組成之。并設專職干部辦理復員事務。”“各縣政府須設專人負責安置工作,必要時得聯合縣級機關團體及駐地部隊機關組織安置委員會,辦理歡迎、招待、安置及組織生產等事宜。”

晉冀豫中央局規定:“縣以上分區至軍區,均須組織復員委員會,吸收黨政軍民有關負責人參加,經常討論如何切實執行上級復員規定,如歡迎、招待復員人員,尤以妥善安置復員人員工作,與解決其職業生活的問題,以及執行生產資金,優先權等更應注意,縣可設站、復員招待所”。

1946年5月,軍調部在一份報告中指出,“為了辦理復員,各解放區的政府及軍事機關,均先后頒布了各種法令,建立了各級復員委員會及其他機關”,肯定中共對整編復員工作的重視。

部隊整編復員的原則

冀中軍區《關于整編復員政治工作指示》提出的整編復員原則,具有一定的代表性,全文引錄如下:

縮減機關。

調整干部。不健全的部門充實起來,對主力團隊應該加強;有技術專長的轉入經濟建設部門;能力弱,提拔過快者降級使用;編余的大部送學校培養。

保留精壯。挑選戰士標準,年齡應在18歲至35歲,體格需健壯無宿疾者,身長需在四尺二寸以上,凡合乎這些條件的才能編入部隊,編余人員不能復員者,應組織生產隊,大規模地開展生產(如挖河、修堤等)。

裁減老弱。年齡過大(35歲以上)過小(不足18歲)或有殘疾之戰士,一般均可復員,家庭中有特殊困難者(如無勞動力者),經過考察,亦可部分復員,但有特殊技能者不在此例。編余之排連級干部集中分區,營以上干部集中軍區進行訓練,有特殊情形者,則需作特殊安置。

整編中應慎重考慮每一人員的條件和本人志趣,防止輕率處理,方式簡單,意氣用事或機械地處理問題。

復員條件,全軍沒有統一的具體規定,各解放區的規定不盡相同,如晉綏邊區的規定與冀中軍區的規定有所不同:“凡年在40歲以上或年齡過小(干部則僅限于連級或相當于連級以下)身體衰弱者。殘廢或有長期慢性病不能繼續工作,經群眾評定或醫生檢查證明者。因其他原因不適合于部隊及地方工作者。”

復員人員的安置

中共中央在《關于復員工作的指示》中要求,“復員人員,部隊應派人歡送到縣(本區者),將關系情形介紹給縣委或政府,另以村為單位進行歡迎,幫助解決問題,如找房子、設法撥給土地,團結民眾解決生產與生活上的困難。復員人員回到各地以后,當地黨與政府,可斟酌情形,吸收其參加各種工作”……

晉綏邊區按復員人員的原籍,劃分為三種情況處理:一是“復員人員家在本邊區者,由處理委員會介紹至該管縣政府轉送返鄉”。二是“家在其他邊區者,妥送至原籍縣政府或專署(如必須通過國民黨之封鎖線及不安全地帶,縣政府及馬列主義軍各派人護送保障安全)”。三是“家在解放區以外,暫時不能回家,而愿在本解放區安家者,則由處委會酌情介紹至各縣府予以安置”。

晉察冀邊區規定:①“凡各地編余人員,和各機關之編余人員,有生活能力,有家可歸者即回家就業。”②“凡復員者,按其特長技能或自愿提出參加解放區各種企業、礦山、文化教育等工作者,得介紹其就業。”③“凡復員回到各縣區村,政府必須負責介紹,首先安置其就業,如有公共土地,每人按三二畝租種。”④“除上述外,應視其經驗能力,吸收參加各種地方工作。”

華中分局在“歡迎復員人員回鄉”的條款中,還有如下內容:一是“老婆已改嫁或具有結婚條件的,應幫助其(解決)婚姻問題”。二是“已失去生產工作能力之年老殘廢者,應由政府負責替其代謀生活”。三是“保證復員人員有貸款的優先權”。

復員人員的待遇

中共中央在《關于復員工作的指示》中,對復員人員的待遇作了六條規定:

(一)復員人員按軍齡長短,發給勝利生產補助金,入伍一年以內者發小米一百五十斤(此為北岳、太行標準,其他地區可依此比率,如山東發谷子三百三十斤,華中發小麥一百五十斤),二年者發小米三百五十斤,三年者發小米四百五十斤。以上比例推算至抗戰初年入伍者為止。八年以上戰士老弱疾病,退伍還鄉者斟酌情形加以特殊照顧,復員期各區自行統一規定。

(二)復員人員不論入伍時間長短,一律發給單衣一套或兩套,鞋子一雙或兩雙,毛巾一條,其本人舊的衣服被子準其帶走。

(三)轉業人員(轉到經濟或政府部門工作)對外發表時列入人數內,對內則不得享受上述一、二兩項優待,但有特殊情況者,可酌予補給,亦不能超過一、二兩項之優待之平均數的二分之一。

(四)連以上干部一般不復員,但有一部分須幫助其轉業,如有個別干部因特殊情形者要求復員,除照一、二兩項優待外,排級至少加發小米五十斤,連級加發小米一百斤,營級加發小米一百五十斤,團級加發小米二百斤。

……

(六)對復員人員一律發給復員證。

整編復員第一期的實施情況

1946年5月10日,軍調部轉發《關于中共領導的解放軍延安總部對整編復員實施及計劃的報告》,其中“整編復員實施”部分,反映了解放軍整編復員工作的實施情況。

《報告》中披露了解放軍1945年底的軍事實力:“截至民國三十四年(1945年)12月下旬為止,華北、華中、華南(東北除外) 各解放區中共所領導的武裝部隊共有131萬8294人,內有比較正規的部隊94萬8301人,地方游擊保安部隊36萬9993人。”

《報告》公布了解放軍1946年1月至4月已經復員的人數:“……復員之結果,業已裁減縱隊32個,團213個,共計復員52萬9440人。內有排長以上軍政干部52935人。”

《報告》綜述了解放軍的復員程序與復員人員的安置情況:“為了辦理復員,各解放區的政府及軍事機關,均先后頒布了各種法令,建立了各級復員委員會及其他機關,對于復員回鄉人員收回符號、臂章、帽花等,除發給衣服鞋子路費外,均發給復員證,并發給復員費或生產補助金”;對56萬傷殘軍人,“各解放區政府均訂有優待及撫恤辦法,給以恤金及優待金”。

1950年人民解放軍計劃復員150萬

1950年6月30日,人民革命軍事委員會和政務院發出《關于人民解放軍1950年的復員工作的決定》。

《決定》提出“復員工作大綱”共33項內容,全面規范了本次人民解放軍的復員工作。7月7日,總政治部發出《關于部隊整編復員的政治指示》;7月15日、8月10日、8月15日、8月20日和8月31日,中央復員委員會相繼發出第一號至第五號《關于復員工作的指示》,對“復員工作大綱”中的規定和實施過程中遇到的問題,作了補充和解釋。

復員工作的十項原則

《決定》對本次復員工作規定了十項原則。全文如下:

復員工作的總原則,是服從國家經濟建設與國防軍建設的需要,并使二者聯系起來。

人民解放軍和地方各級人民政府對復員軍人必須妥為安置,使之各得其所。

復員軍人須經過一定時期的集中訓練,以達到自覺自愿地回鄉,并使其復員后能在經濟建設中,在各種工作崗位上起模范作用。

復員軍人是人民功臣,除由中央人民政府另議頒發革命戰爭紀念章以志功績外,地方人民政府人民團體對復員軍人,應給以應有的尊重和政治待遇,并根據其具體情況,盡量吸收其參加各項會議和工作,使之成為地方建設中的骨干。

復員軍人返回原籍后,應遵守人民政府法命,愛護公共利益,成為群眾的模范。

凡不適合軍隊工作而軍齡又在七年以上的軍人,無家可歸,或本人堅決不愿回鄉者,人民解放軍的軍及三級軍區以上機關,應協同各大行政區人民政府,省、市人民政府,或縣人民政府,分別負責組織他們,實行集體轉業或個別生產安家,以求逐漸達到自給的目的。

凡軍齡不到十年而又無家可歸或籍屬新解放區一時難以妥為安置者,即使其不適合軍隊工作,本年內應均暫緩復員,以免地方人民政府負擔過重。

殘廢軍人無家可歸,或本人堅決不愿回鄉者,應由各大行政區人民政府,或省、市人民政府組織殘廢軍人教養院容納之。其中能參加工作者應給以特別照顧,分配工作,使其能有繼續為人民服務的機會。

在院傷病員,三個月以內不能治愈回隊工作者,應一律交各大行政區或省、市地方醫院接收治療之。其中需要復員者,復員手續應于轉交地方前辦理妥當。凡復員軍人有傳染病者,先病愈后再遣送返籍。

人民解放軍干部一律不復員(中央復員委員會第一號指示補充規定:“連排班干部中如有個別不適合部隊工作或家庭負擔過重而又志愿回家者,可準予個別復員”)。

俘虜官兵,未編入人民解放軍編制內者,照原規定資遣之,不屬復員范圍。

全國從中央到鄉成立復員委員會

《決定》規定,中央和各大行政區、省、地、縣、區、鄉和解放軍兵團、軍、師、團,各級都要成立復員委員會。復員委員會的組成與工作職責規定如下:

中央復員委員會。由“中央人民政府人民革命軍事委員會與政務院共同組織、領導并進行全國復員工作”。周恩來任中央復員委員會主任,聶榮臻任副主任。

大行政區復員委員會。由“各大行政區人民政府或軍政委員會與各大軍區共同組織”,“領導并進行全區復員工作。各大行政區民政部、公安部、財政部、交通部、鐵路局與各大軍區司令部、政治部、后勤部、衛生部,均應有負責人員參加復員委員會,以便配合工作。大行政區復員委員會主任,應由大行政區人民政府或軍政委員會主席擔任,副主任應由軍區司令員或政委或副司令員擔任”。

人民解放軍兵團軍師團復員委員會。由“兵團、軍、師、團各級的司、政、后勤、衛生機關共同組織”,“領導并進行本身復員工作。各級復員委員會的主任、副主任,以政委、參謀長分任之。軍、師兩級負責審查和批準復員人員”。

省或行署專署兩級復員委員會。由該“兩級的政府、軍區共同組織”,“并由省主席或行署主任、專員任各該級復員委員會主任,軍區司令或政委任副主任。其任務是進行本軍區的復員工作與迎接由其他部隊回本區的復員軍人,轉途回鄉,實行安置”。

縣、區、鄉(村)復員委員會。由該“三級的政府、人民團體共同組織”,“并由縣長、區長、鄉(村)長任各該級復員委員會主任。其任務主要是迎接和妥為安置復員軍人,解決復員軍人在生產安家上的一切困難,如沒有土地房屋者,分配土地房屋,沒有農具家具者調配農具家具等,具體辦法,責成各省民政廳按各地情況自定之”。

各級復員委員會工作機構。“各級復員委員會均須有一定的工作機關,如軍隊復員委員會應設審查批準、集中訓練、登記發證、經費供給、組織護送等機關;地方復員委員會應設迎接招待、組織護送、介紹工作、安置生產等機關。各機關中之工作人員,均應由各級人民政府及軍隊中之現職人員調用,不得另立編制。”

復員程序的規定

人民解放軍各部隊完成復員工作的期限。“東北、西北、華北三大軍區,應于本年九月底以前辦理完畢,個別未遣送完者于十月份完成之。華東、中南、西南三大軍區則應于九月、十月、十一月、十二月四個月各復員四分之一,于今年年底完成之。”

復員人員登記統計和歡送歡迎。復員人員經軍、師兩級復員委員會根據各大軍區分配之數目標準,審查批準后,由原單位填寫四份詳細登記表(此表由中央復員委員會制發),包括姓名、年齡、籍貫、成分、職別、入伍時間、復員時間、文化程度、作戰次數及地點、有否殘廢或負傷、功過記載、特長等。一份送大軍區,一份送人民革命軍事委員會,一份帶交原籍之縣政府,一份本身自帶。批準之復員軍人,在向指定的第一步集中地點集中前,原單位應組織熱烈之歡送工作。各大行政區復員委員會,應根據復員登記情況,及時向中央復員委員會報告各種有關統計,以便在全國有計劃有組織地進行復員分配和遣送。

復員人員訓練。“由指定進行復員工作之軍、獨立師或軍區,負責集中復員軍人進行至少一個月的訓練,使其深刻了解復員意義,勉其保持過去光榮歷史,成為今后生產戰線上的先鋒,人民國家的模范公民。”

復員人員的遣送。“凡經過一個月訓練并辦妥一切復員手續(領取復員證、生產補助糧單、登記表等)后,各該軍、獨立師或軍區應即組織歡送會,派出得力干部組成伙食單位,并與沿途交通部門取好聯系。然后,將有組織的復員軍人,按其省籍,妥為護送至省或行署復員委員會指定的接收地點,進行交接,并取得接收地點辦事處的正式接收證件。為照顧地方的困難,復員人員應分批遣送,以免堆集一處,無法安置。”

部隊與地方的交接。“部隊遣送復員人員,只負責按其省籍送至省或行署復員委員會。各省或行署復員委員會,應根據其交通情況和鄰近省的交界處,組成數個接收點,設立辦事處,進行迎接各部隊送回本省的全部復員軍人的工作,并按復員軍人縣籍,分批護送他們返回本縣,不得容其流落外地。各省或行署復員委員會的接收地點,原則上應分設于本省沿交通線的邊地。具體地點,由各大行政區復員委員會收到本件后,自行確定,并于十日內報告中央復員委員會,以便轉知各部隊。”

縣以下復員委員會工作程序。“各縣、區、村復員委員會,于復員軍人到達時,應招待食宿,進行熱烈歡迎,介紹本地情況,并迅速幫助他們安家生產和介紹職業。”

復員軍人待遇的規定

凡復員回家生產的軍人,按下列規定發給生產補助糧(一律為原籍地區主糧):

1950年入伍者,三百五十市斤;1949年入伍者,四百五十市斤;1948年入伍者,五百五十市斤;1947年入伍者,六百五十市斤;1946年入伍者,七百五十市斤;1945年8月15日以后入伍者,八百五十市斤,8月15日以前入伍者,一千一百五十市斤;1944年入伍者,一千四百五十市斤;1943年入伍者,一千七百五十市斤;1942年入伍者,二千零五十市斤……1927年入伍者,一萬零一百五十市斤。

以上所謂當地主糧,南方為大米,北方為小米或小麥。東北高粱米,按一百三十斤折合小米一百斤計算。

起義部隊,自起義之日起按人民解放軍待遇。

在戰爭中已評為大功以上的功臣,如需復員,并經軍或獨立師級復員委員會批準者,其生產補助糧得按本人軍齡遞增一年,如1949年入伍者得照1948年入伍之復員生產補助糧發給。余類推。

生產補助糧的發放,由中央人民政府人民革命軍事委員會與政務院會銜印發生產補助糧五聯單,交部隊辦理。部隊復員機關照規定填寫后,交本人持回原籍,向縣政府支領當地主糧。

復員軍人按下列規定由部隊發給衣料補助布:

1950年入伍者發給色洋布十市尺。

1945年“八一五”以后至1950年以前入伍參加解放戰爭者,發給色洋布十六市尺。

1937年七七事變以后至1945年“八一五”以前入伍參加抗日戰爭者,發給色洋布三十二市尺。

1937年七七事變以前入伍參加土地革命戰爭者,發給色洋布四十八市尺。

復員軍人在7月后復員者,除帶隨身衣被外,另發冬衣一套。所有復員軍人,發新鞋一雙,新襪一雙,新毛巾一條,肥皂一條。

復員軍人發給復員證,其原有之帽徽及人民解放軍胸章,一律收繳,不準攜帶。

復員軍人復員后,在其新的工作崗位,著用復員時所穿的軍服及佩戴各種紀念章。但不得佩戴軍人帽徽及人民解放軍胸章。

復員軍人一律于集中訓練后離開部隊前會餐一次,每人發肉一斤。

復員軍人回家路費,在從軍隊送交省或行署復員委員會過程中的路費,一律由軍隊負責。除照章乘火車、輪船等外,其伙食凡在十人以上并能自炊者按1950年供給標準,實物供給。凡在十人以下或在乘車坐船等情況下不能自炊者,則按出差費計算,由軍或三級軍區以上機關統一報銷。在軍隊送交省或行署復員委員會辦事處接收后,其路費均歸省或行署復員委員會負責供給,一直供給到本人住地為止。

1950年復員計劃未最后完成

中央發布《決定》時,計劃“武裝人員復員一百五十萬人”(總政治部《關于部隊整編復員的政治指示》),全軍保留定額400萬人。但在復員工作進行過程當中,爆發了朝鮮戰爭,復員計劃停止實施。抗美援朝戰爭開始后,全國有幾十萬知識青年報名參軍,到1951年10月,全國武裝力量(含公安部隊)發展到627.19萬人,達到了歷史的頂峰。