羥氯喹和甲氨蝶呤聯(lián)合治療類風濕關節(jié)炎的臨床效果分析

曾衛(wèi)東

類風濕關節(jié)炎(RA)是一種以慢性侵蝕性關節(jié)炎為特征的全身性自身免疫病,其若不及時治療可能會導致關節(jié)軟骨和骨質的破壞,最終導致關節(jié)畸形。該疾病的臨床治療方法一般采用藥物治療,本文就甲氨蝶呤聯(lián)合羥氯喹口服治療類風濕關節(jié)炎患者的臨床應用進行觀察,并探討其療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院在2010年1月~2012年12月收治的類風濕關節(jié)炎患者60例,其中男性21例,女性39例,年齡32~76歲,平均年齡54.2歲,所有患者均符合美國風濕病學會(ACR)制定的有關RA的診斷標準,患者病程10個月~14年不等,平均病程7.2年。將所有患者隨機分為兩組,觀察組和對照組,各30例患者,觀察組聯(lián)合應用甲氨蝶呤和羥氯喹治療,對照組單獨應用甲氨蝶呤治療,兩組患者在性別、年齡以及病程等方面比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),兩組具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均給予口服非甾體抗炎藥物治療,觀察組在此基礎上聯(lián)合應用甲氨蝶呤和羥氯喹口服治療,根據患者的病情給予甲氨蝶呤(通化茂祥制藥有限公司生產;國藥準字H22022674)7.5~20 mg/次,1次/周,羥氯喹(上海中西制藥有限公司生產;國藥準字H19990263)200 mg/次,2次/d。對照組在此基礎上僅給予甲氨蝶呤口服治療,劑量與觀察組相同。

1.3 觀察指標 兩組患者均觀察12個月,并每月隨訪一次,對兩組患者的晨僵時間、關節(jié)壓痛數以及關節(jié)腫脹數等進行觀察,并對患者的C反應蛋白(CRP)以及紅細胞沉降率(ESR)進行測定。

1.4 統(tǒng)計學方法 應用SPSS 16.0系統(tǒng)軟件統(tǒng)計分析資料,計量數據采用(±s)表示,并應用 χ2檢驗,P <0.05,表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結果

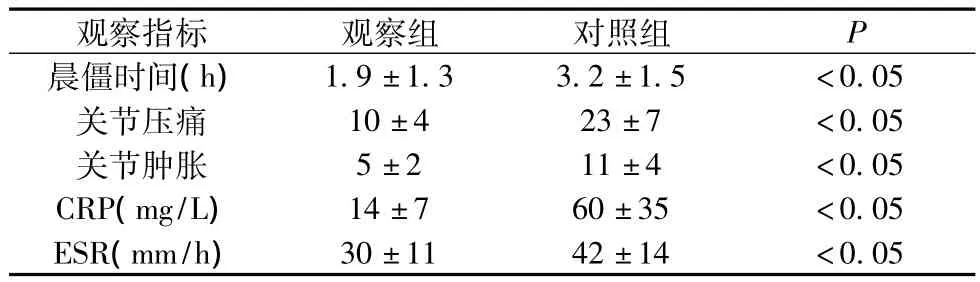

治療12個月后對兩組患者的臨床指標情況進行觀察,其中觀察組晨僵時間、關節(jié)壓痛數、關節(jié)腫脹數以及CRP、ESR指標均明顯小于對照組,且差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),詳見表1。

表1 兩組患者臨床癥狀和指標變化比較(±s)

表1 兩組患者臨床癥狀和指標變化比較(±s)

觀察指標 觀察組 對照組P晨僵時間(h)1.9±1.3 3.2±1.5 <0.05關節(jié)壓痛 10±4 23±7 <0.05關節(jié)腫脹 5±2 11±4 <0.05 CRP(mg/L) 14±7 60±35 <0.05 ESR(mm/h)30±11 42±14 <0.05

3 討論

類風濕性關節(jié)炎發(fā)病機制尚不完全明確,但是其是由多種因素和多種機制參與導致的自身免疫性疾病,臨床一般采用保守治療。

甲氨蝶呤是臨床上常用的抗葉酸類代謝藥物,其可抑制二氫葉酸還原酶,抑制嘌呤合成,同時還可降低中性粒細胞的趨化作用,抑制炎性細胞因子的釋放。其在類風濕關節(jié)炎患者治療的應用中,對患者的關節(jié)晨僵、腫痛、血沉以及C-反應蛋白等各項指標均有顯著的改善作用[1]。羥氯喹是臨床上常用的抗瘧疾病的藥物,其可阻礙抗原巨噬細胞的產生和T淋巴細胞的活性而對類風濕關節(jié)炎患者起作用,該藥的藥代動力學特點是起效較慢,在服用后2~3個月才可見效。在本組的資料中對應用羥氯喹和甲氨蝶呤治療的觀察組和單獨應用甲氨蝶呤治療的對照組進行比較,治療12個月后,觀察組的晨僵時間、關節(jié)壓痛數、關節(jié)腫脹數以及CRP、ESR等指標均明顯小于對照組,且差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),該結果與龔媛[2]研究結果一致,同時值得一提的是聯(lián)合用藥已成為控制類風濕關節(jié)炎患者的主流方法。同時國外的多項臨床研究均表明羥氯喹和甲氨蝶呤聯(lián)合治療類風濕關節(jié)炎患者可有效控制病情的發(fā)展,阻止關節(jié)破壞。但是值得注意的是甲氨蝶呤可能會產生惡心、嘔吐、腹瀉、口腔炎以及肝功能損害等不良反應,羥氯喹可能會導致視網膜損害,因此在聯(lián)合用藥時應加強對患者的監(jiān)測,定期進行血常規(guī)和肝腎功能等檢查,以免造成嚴重不良反應。

綜上所述,聯(lián)合應用羥氯喹和甲氨蝶呤治療類風濕關節(jié)炎患者療效確切,值得臨床首選,但同時也應加強對患者肝腎功能以及視網膜等相關并發(fā)癥的監(jiān)測,降低不良反應的發(fā)生,以提高療效,同時對于類風濕關節(jié)炎患者還應強調早期治療以改善病情,控制疾病的發(fā)展[3]。

[1] 李愛華.40例甲氨蝶嶺聯(lián)合羥氯喹治療類風濕關節(jié)炎臨床分析.昆明醫(yī)學院學報,2009,28(1):96-98.

[2] 龔媛.羥氯喹聯(lián)合甲氨蝶呤治療類風濕性關節(jié)炎療效觀察.實用心腦肺血管病雜志,2011,19(5):802-803.

[3] 蔣明,林孝義,朱立平.中華風濕病學.北京:華夏出版社,2007:783-795.