淺析民間剪紙藝術在陶瓷裝飾中的運用

劉慧茹,賴澤標

(景德鎮(zhèn)陶瓷學院,景德鎮(zhèn) 333001)

1 引言

在現代社會中,隨著經濟的發(fā)展、時代的進步,民眾的消費意識與審美追求都在潛移默化地發(fā)生變化,人們在喧囂的城市里努力尋求一種樸實的慰藉,越來越多的人們將關注的目光轉向具有濃厚民俗氣息的民俗文化。那么,如何從具有悠久歷史的東方精神與優(yōu)秀文化中汲取象征中華民族特色的設計語言,是值得我們思考的。在中國民俗文化中,剪紙藝術源遠流長,歷經時代的洗禮已成為最具民族特色的藝術形式之一,具有單純、樸實的藝術魅力。但卻鮮有人知道,早在宋代剪紙藝術就與陶瓷藝術融為一體。眾所周知,宋代的陶瓷,在藝術上取得了很高的成就,尤其是吉州窯,無論從瓷種或裝飾等方面看,與宋代其他任何瓷窯相比,都應是首屈一指的。在瓷胎上,常用剪紙貼花粘貼,然后施釉,再經燒制形成花紋,這是一種獨創(chuàng),極富民間藝術特色,并以此向世人詮釋了剪紙藝術的魅力所在,同時也為我們今天的陶瓷藝術裝飾表現形式增添了幾份色彩。

2 剪紙藝術的由來

2.1 歷史淵源

遠古時代,人類就已經發(fā)現及運用了以影像作為形象標記的藝術手法,并繼而創(chuàng)造了在各種材料上鏤刻、透空的藝術語言。利用薄片材料剪刻鏤花在有紙以前就已出現,如漢代的金銀箔刻花。確切意義上的剪紙,自然是在有紙以后。我國是最早發(fā)明紙的國家,早在西漢時代就已經開始造紙。目前,發(fā)現最早的剪紙實物,是新疆吐魯番火焰山附近出土的北朝時期的五幅團花剪紙。紙便于剪刻鏤空的特性符合民俗所需的剪紙藝術。因此,這項工藝隨之在民眾中產生。

2.2 人文因素

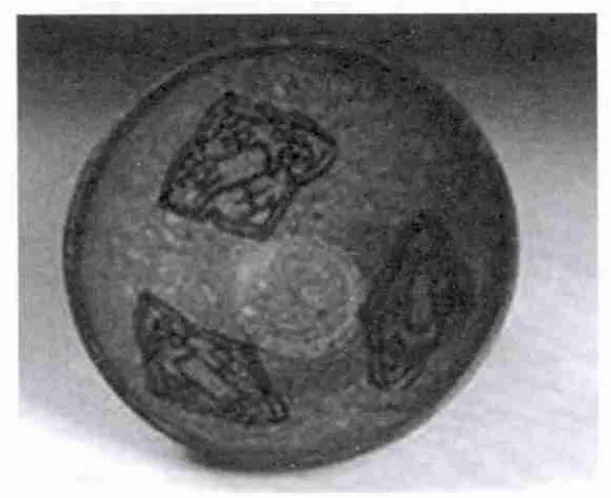

圖1 剪紙貼花鸞鳳圖樣

圖2 剪紙貼花吉祥文字圖樣

剪紙藝術是老百姓自己的藝術,是老百姓為了滿足自己的精神生活的需求而創(chuàng)造出來的一種藝術。她生存于勞動者深厚的生活土壤中,不受功利思想與價值觀念的制約,體現了人類藝術最基本的審美觀念和精神品質,老百姓用自己的雙手描繪對美好生活的憧憬,一般創(chuàng)作的圖案形式讓人一看便懂,如圖1中宋代吉州窯采用的剪紙貼花形式,讓人過目一遍就知道是“喜相逢”的寓意,它表達了“鸞鳳和鳴”、“雙宿雙飛”、“形影不離”的生活希望,而吉祥語的運用則是通過字的諧音,來直接表達對生活的希望,如“雞”諧音為“吉”,“魚”諧音為“余”,“羊”諧音為“祥”,蓮花與魚喻意為連年有魚。如圖2中由吉祥語組成的剪紙圖案“金玉滿堂”,這些文字筆式圓潤挺拔,結構舒適奇特,耐人尋味。

剪紙藝術所需要的材料十分簡易,一把剪刀,一張紙就可以了。一般剪紙不需要草稿,在表現手法上采用“隨心走”,往往腹稿勝于草稿,刀剪自如,一氣呵成,更給人一種天真與拙樸的感覺。

3 剪紙藝術在陶瓷裝飾中的運用

3.1 剪紙藝術在陶瓷裝飾中的由來

眾所周知,宋時剪彩盛行,剪紙便慢慢地從“女紅”轉到了工藝品生產行列。然而將民間剪紙藝術創(chuàng)造性地用于陶瓷裝飾上,是吉州窯黑釉瓷裝飾的獨特風格。吉州窯的窯爐是“耕且陶焉”的組成形式。婦女在制瓷過程中多從事彩繪、施釉等工序,在她們當中不乏有剪紙能力的人,就這樣,將那份細膩以及樸實運用于此,這就是剪紙直接用于陶瓷裝飾的媒介。

3.2 裝飾題材的擷取

剪紙題材直接來源于老百姓,反映出人們的思想感情。吉州窯剪紙紋樣題材豐富,富有情趣,有鴛鴦、蝴蝶、鸞鳳、梅、竹、蘭等,這些內容都有其深刻的含義與寓意。最常見的是梅花紋樣。一般多運用于瓶、爐之類的器物上,且擺在腹部明顯的位置。裝飾在碗與盞上的梅花,一般都是飾于器物的內壁,以單獨散點的朵花和折枝梅花較為多見。

3.3 茶湯幻物象

宋代的飲茶風氣十分興盛,王公貴族經常舉行茶宴,皇帝也常在取得貢茶后宴請群臣以示恩寵。與此同時,茶已成為民眾日常必需品,茶成為“開門七件事之一”。宋代同時也盛行“斗茶”,由于當時宋徽宗及大臣蔡襄提倡用黑瓷飲茶,所以被得到重視,斗茶促進了當時制瓷技術的提高與飲茶方式的完善,也為陶瓷裝飾增添了素材。

目前,我們無從得知吉州窯的陶工們是否有意圖以剪紙貼花的手法來營造茶戲的種種幻象,從而使得茶湯丹青不致“須臾就散減”。然而,我們不得不承認吉州窯的剪紙貼花盞確實是能達到茶湯幻物象的最佳飲具。也許正是當時的飲茶之風尚的講究,促使了吉州窯剪紙貼花天目盞的大量生產,并且成為投人所好的賣點之一,這無形中推近了剪紙藝術與陶瓷裝飾的距離。

4 現代陶瓷裝飾中剪紙藝術的運用

4.1 色彩的豐富

現代的陶瓷藝術作品,因為無論是在技術上還是在設計元素的擷取上都有了更大的空間,作品也是風格各異,剪紙貼花的運用更是錦上添花。宋代吉州窯制作黑釉瓷,使之剪紙貼花裝飾的色調也局限于一種,現在也在逐漸發(fā)生著改變。由于我國習慣用紅色來表現民族風貌,剪紙作為一種老百姓內心里對美好生活向往的表現載體,自然也被賦予了紅色的外衣,如圖3所示。在現代的陶瓷裝飾中,剪紙貼花的色彩豐富,也不僅僅局限于紅色一種顏色了,這樣給人一種更加飽滿、豐富的感覺。

圖3 《民風》

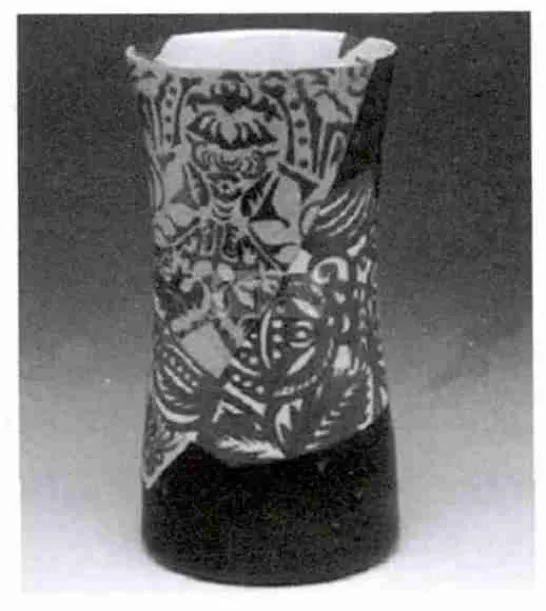

4.2 裝飾形式的多樣化

歷經時代的洗禮,以及技術的革新,剪紙貼花藝術在今天以全新的面貌展現在大家面前,剪紙貼花既注重剪紙本身的特點,又注意陶瓷裝飾工藝的要求,在形象描繪上,大多是平視,這也使得剪紙貼花的裝飾形式變得更加多樣化。如圖4所示,大紅色的喜字醒目地印在日用瓷上,這一藝術創(chuàng)作就很新穎地將我國濃郁的民俗文化與陶瓷裝飾有機的結合在一起,我們可以深深地感受到那種濃郁的喜慶氣氛。不僅如此,在陶瓷燈具的裝飾上,也會采取剪紙藝術中點的形式,來加以刻畫,使得設計的燈具別具一格,如圖5所示,它打破了傳統燈具的呆板造型,顯得十分靈巧。

圖4 剪紙貼花圖樣

圖5 剪紙貼花式陶瓷燈

5 剪紙藝術在陶瓷裝飾中的效果及意義

具有濃郁鄉(xiāng)土氣息的民間剪紙藝術與精致的陶瓷相融合成一個新的陶瓷語言,迸發(fā)出的是一種空靈的、讓人感動的火焰。浴火重生的剪紙,歷經高溫煅燒的陶器,其帶著歷史的厚重,手工的溫度,奇天工的技藝與其單純寧靜的美足以讓其它形式的藝術自慚形穢,瓷如歲月,溫潤篤實。盡管剪紙藝術的表現形式是平面的,但是陶瓷人心里明白那份來自內心深處的渴望該如何去詮釋,所以他們如天地間的孩童,把玩著手中的泥巴,如同追夢的孩子,沉浸在夢的天地間。傳統的剪紙藝術與中國畫一樣都追求意境美,空靈美,帶給人們無盡的遐想。這正所謂“形而上為道,形而下為器也”。剪紙的色彩與陶瓷質地也或和諧統一或形成鮮明的對比以給人一種強烈的震撼。剪紙藝術與陶瓷的結合,不僅增添了器物迷人的莊重感及形式美感,也詮釋了陶瓷人內心深處對純凈質樸的向往。

6 結語

剪紙藝術所散發(fā)出來的是一種純樸美的光輝,長期的藝術實踐與積累,使得中國剪紙形成了鮮明的鄉(xiāng)土氣息與濃厚的生活情趣,是一種值得我們民族驕傲的藝術。將剪紙藝術與陶瓷藝術相融合在一起,是那樣的別致。剪紙的圖案躺在陶瓷的懷抱里,他們更像是戀人,舞動著特有的生命姿態(tài),使得陶瓷更加包容,閃爍著物的靈性,與陶土相結合,化為永恒。我們有信心相信,剪紙藝術與陶瓷藝術的結合,會迸發(fā)出燦爛的光芒。

[1]田自秉.中國工藝美術史[M].上海:東方出版社,2008.

[2]王國本.吉州窯與吉州窯陶瓷藝術[M].南昌:江西教育出版社,1999.

[3]呂中勝.中國民間剪紙[M].湖南:美術出版社,2003.

[4](英)愛德華·露西-史密斯.世界工藝史[M].中國:美術學院出版社,2006.

[5](日)柳宗悅.工藝文化[M].廣西:師范大學出版社,2006.