我國對鐵礦石進口價格話語權的缺失及應對策略

■ 牟小剛 馬 杰 朱 青 東華理工大學

鐵礦石作為鋼鐵行業的大宗基礎原材料,其價格走勢對鋼鐵行業的生產成本是一個決定性因素。目前,我國是世界上鐵礦石第一大進口國,但中國這個最大買家卻對鐵礦石的定價基本沒有發言權。近年來,國際鐵礦石價格的輪番上漲使我國鋼鐵行業陷入了前所未有的行業整體性虧損的困境;同時,也使得鐵礦石國際定價權再次成為關注的焦點。擁有巨大需求量但卻沒有掌握國際市場競爭的定價權,這一現象不僅威脅到了我國鋼鐵行業的持續健康發展,也影響了我國經濟安全和國家利益。

一、我國在鐵礦石價格協商談判中缺失話語權

近年來,隨著我國新型城鎮化的推進,對鋼鐵等基礎建材的需求逐漸增加,從而使我國鋼鐵行業對進口鐵礦石的需求越來越大,鐵礦石進口依存度和進口價格普遍上升。2005年,受日本鋼鐵企業與巴西、澳大利亞礦石供應商簽訂新價格協議的影響,中鋼協不得不接受國際三大礦業巨頭關于中國進口鐵礦石離岸價格上漲71.5%的要求;2006年6月,又被迫接受巴西、澳大利亞礦石供應商鐵礦石原料19%的提價協議;到了2007年,中鋼協仍舊未能保住底線,不得不再次接受鐵礦石價格上漲9.5%的提議。自此鐵礦石價格已經連續三年上漲,漲幅累計已經達到100%。于2008年2月結束的08年鐵礦石長期協議價格談判中,中鋼協依舊沒能頂住來自國際三大礦業巨頭的壓力,被迫接受2008年鐵礦石價格上漲65%的提議。這次談判的再次失利,意味著中國鋼鐵行業從巴西和澳大利亞的鐵礦石進口價格將達到每噸86.5美元左右。然而,更大的困難是伴隨著2010年鐵礦石長協價格談判破裂,沿襲了多年的鐵礦石年度定價方式被終止,取而代之的是與現貨市場價格緊密掛鉤的季度定價。舉例來說,2013年一季度價格是以2012年9月、10月、11月三個月的普氏指數均價為基準,其中普氏指數的制定標準是以品位62%的鐵礦石到達青島港的價格為依據。這使得鐵礦石價格波動幅度和頻率都遠大于年度定價。

表1 2003-2012年我國鐵礦石進口量及其占全球出口總量比重

根據表1:2003年以來,隨著中國經濟平穩較快發展,特別是基礎設施的進一步完善,再加之鐵路公路建設、房地產行業、汽車行業等對鋼鐵的需求增加,鋼鐵行業對國際鐵礦石的需求逐年增加,鐵礦石進口依存度普遍上升。2003年我國鐵礦石進口量約為1.48億噸,占當年全球鐵礦石出口總量的28.46%;2012年我國鐵礦石進口量約為7.40億噸,占當年全球鐵礦石出口總量的64.80%,十年間我國鐵礦石進口量增長了五倍,并且在2009年以后,進口鐵礦石占當年全球鐵礦石出口總量一直維持在50%以上,而這一趨勢在短期內難以改變。

圖1 2003-2012年我國鐵礦石進口平均價格和同比漲幅(以品位62%的鐵礦石為例)

結合表1和圖1趨勢圖:2003年我國超過日本成為鐵礦石第一進口大國,我國鐵礦石進口量占全球出口總量比重持續上升,鐵礦石進口出現“不得不進,還不能少進”的局面。但我國鐵礦石進口平均價格也從2003年的USD32.8上漲到2012年的USD126.6,十年間年平均漲幅27.76%,這也在一定程度上說明了我國無力左右鐵礦石進口定價權。事實上,國內很多學者也就是基于此做出我國鐵礦石進口價格話語權缺失的論斷的。

二、我國鐵礦石進口價格話語權缺失的非市場因素分析

(一)小型鋼鐵企業集團干擾因素:“囚徒困境型博弈”對談判凝聚力的削弱

我國鋼鐵企業數量眾多,而以15個產能在500噸以上的特大型鋼鐵企業組成的大企業集團與其余850多個鋼鐵企業組成的小企業集團之間利益分歧嚴重,存在典型的“囚徒困境型博弈”。當大型鋼鐵企業參與國際鐵礦石價格談判,待價格談定之后,其他鋼廠再采用該協議價格。然而在大型鋼鐵企業集團壓價談判的同時,很多小企業為了獲得進口礦石卻私下里與海外礦山公司高價談判礦石價格。這種博弈關系可以由以下的收益矩陣加以描述。

假設在一個封閉的經濟中,只存在大小兩個鋼鐵企業形成鐵礦石需求,博弈的局中人是理性的,即以自己的收益為策略選擇的基礎,創建博弈模型(如圖2)

圖2 大、小鋼鐵企業鐵礦石價格博弈

在這個博弈中,“不合作”表示愿意簽訂高價合同,“合作”表示堅持簽訂低價合同。最優選擇是雙方合作,可以獲得收益(8,8)。然而,小鋼鐵企業存在占優策略均衡的狀況。一種是在大鋼鐵企業選擇不合作的情況下:若小企業也選擇不合作,則國內廠商都會面對較高的礦石價格,雙方都必須承擔采購成本的上升,因而雙方的利益都僅為3;若小企業選擇合作,則鐵礦石供應商將會把礦石全部供應給高價的大企業,小企業因得不到進口礦石而被迫停產,即獲得的利益為0。在這種情況下,小企業認為不合作比合作好(3>0)。另一種是在大鋼鐵企業選擇合作的情況下:若小企業也選擇合作,則國內廠商都會面對較低的礦石價格,雙方都可以避免采購成本的上升,因而雙方的利益都為8;若小企業選擇不合作,則小企業認為鐵礦石供應商會把礦石全部供應給高價的自己,因而可以獲得更多的利益10。在這種情況下,小企業仍然認為不合作比合作好(10>8)。這就導致小鋼鐵企業最終無論大鋼鐵企業的談判境況如何,都會自覺地選擇不合作,即私下參與礦石供應商的高價談判,以保證自己有足夠的進口礦石來源。

小鋼鐵企業這種博弈行為的存在,使得代表大鋼鐵企業的中鋼協在價格談判過程中不能有效地利用我國礦石需求的數量優勢對國際礦業巨頭施加足夠的壓力,而處于自身利益的考慮最終只能以高價妥協。其結果是使雙方均衡水平不是最優的(8,8),而是最次的(3,3)。

之所以出現這種局面,其根本原因是我國鋼鐵企業數量眾多、規模小、集中度低,談判時容易一盤散沙,被對手一一擊破。這使得我國在鐵礦石需求上徒有數量的優勢,卻沒有價格的影響能力。

(二)大型鋼鐵企業集團干擾因素:“官倒現象”導致國內鐵礦石價格虛高

與小企業囚徒困境博弈現象相對應的是大企業的“官倒現象”。所謂“官倒現象”,是指在實施年度定價模式時,個別有長期協議的鋼鐵企業與貿易商在低價進口鐵礦后,轉手高價倒賣給那些沒有長期協議資格的小企業,造成了“一種產品,兩種價格”。其結果是:使中國鐵礦石市場價格被抬高,給了鐵礦石供貨方“中國市場價格高”的口實。

造成大企業“官倒現象”的根本原因在于國內主要鋼鐵企業對長協礦進口權的壟斷。長協礦要求對礦石訂購的數量大、期限長,因而價格也比一般現貨礦石市場價格更加優惠。但是,在我國長協礦不是任何鋼鐵企業想買就能買到的,除了幾個特大型國有鋼鐵企業有此特權外,一般中小企業是“可望而不可及”的。因此,很多中小鋼鐵企業在解決自身鐵礦石來源的問題上,除了上文所說的私下與海外鐵礦石供應商簽訂供貨合同外,就是向一些大型國有鋼鐵企業購買長協礦,這使得官倒行為在客觀上有了市場。其結果是使國內大多數鋼鐵企業鐵礦石現貨價格被抬高,形成了國內鐵礦石價格虛高的局面。以至于有人“羨慕”說,“國企倒賣長協礦比生產鋼鐵還賺錢”。

(三)中間商干擾因素:鐵礦石滯港造成進口量的虛假增長

鐵礦石滯港是我國礦石進口由來已久的問題,而形成這種現象的原因是多方面的,客觀上一方面是因為國內多數港口卸載能力有限,碼頭調運能力跟不上進口礦石數量的增長,另一方面是商務部、海關總署自2005年3月起對鐵礦石實行的自動進口許可管理制度,使部分進口企業短期內無法領到許可證,造成鐵礦石進口一時無法通關,進而發生滯港現象。主觀上最重要的原因卻是一些鐵礦石中間商利用國際礦石價格上漲的契機,大量搶購,囤積居奇,不惜以支付滯港費為代價,通過打時間差來獲取高額的價差。

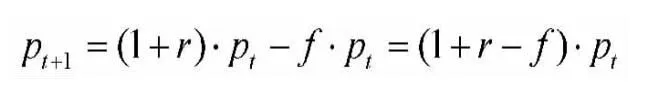

中間商這種利益關系可以用以下的價格預期模型加以描述:

其中:pt、pt+1分別為 t期、t+1為鐵礦石價格,r為鐵礦石價格漲幅,f為鐵礦石滯港費率。在t期,若中間商預期鐵礦石價格在t+1期會發生幅度為r的上漲時,其就會比較該上漲幅度與滯港費率f之間的大小關系,而當r>f時,顯然有1+r-f>1,表示中間商通過囤貨可以獲得比直接通關更大的利益,因而理性中間商就會放棄礦石的通關,進而形成礦石的滯港。

這種鐵礦石滯港給中鋼協的談判造成了兩方面的影響:一方面,在談判的關鍵月份,海關往往出現鐵礦石進口數量激增的情況,這就造成了中國鐵礦石需求的虛假膨脹,增加了國際礦石供應商提價的砝碼;另一方面,中間商這種囤積居奇的行為,又使得在談判的前幾個月,國內市場得不到應有的礦石供應,形成了國內礦石短缺、現貨礦石價格虛高的局面,造成國內鐵礦石需求繁榮的假象。

三、增加我國鐵礦石進口價格話語權的應對策略

從以上分析可以看出,目前我國在鐵礦石進口上遇到一系列問題是以鐵礦石進口價格上漲和缺乏價格話語權為核心的,而該問題又是目前我國鋼鐵行業普遍所面臨的。因此,必須采取相關措施,從被動接受價格轉變至多方位轉移價格風險,從根本上解決我國鋼鐵行業缺乏鐵礦石定價話語權的問題。

(一)優化政策導向,提高產業集中度

與日本、德國等鐵礦石需求大國不同,我國國內鋼廠是一片“雜亂叢生”的景象,排名前15位的大型鋼鐵企業產能僅占我國鋼鐵總產能的45%,而日本前5家鋼鐵企業的產能就占到日本鋼鐵總產能的75%,歐盟前6家鋼鐵企業的產能占到歐盟鋼鐵總產能的74%,韓國僅浦項鋼鐵一家企業就占據了韓國鋼鐵總產能的65%,法國阿賽洛鋼鐵公司甚至幾乎囊括了整個法國的鋼鐵生產。而反觀我國鋼鐵行業最明顯的特征就是產業集中度低,企業分散不但使鋼鐵產能不能集中,也使得在鐵礦石進口問題上難以形成統一而有力的談判話語權。由于我國特殊的國內環境和地方保護主義,使得我國鋼鐵企業之間的重組一直難以取得實質性進展。這就需要政府優化政策導向、明確政策扶持。2005年出臺的《鋼鐵產業發展政策》對企業的聯合重組提出了明確要求,其核心內容是:支持鋼鐵企業向集團化方向發展,通過強強聯合、兼并重組、相互持股等方式進行戰略重組,減少鋼鐵生產企業的數量,實現鋼鐵工業組織結構的優化升級。同時,以寶鋼、鞍鋼、武鋼等特大型鋼鐵企業為主體,充分利用資金、技術實力雄厚及管理水平較高的優勢,積極參與跨省市、跨地區的聯合重組,促進企業組織結構的優化和產業集中度的提高。

(二)盡快推出鐵礦石標準期貨合約,形成權威的基準價格和國際定價中心

我國要想贏得國際鐵礦石市場乃至其他大宗商品市場價格的定價權,就必須借鑒西方發達國家的成功經驗,建立成熟的大宗商品期貨市場。實踐經驗表明,期貨市場是自然形成市場權威價格的中心,一個成熟的期貨市場,可以使期貨價格充分反映市場上已有的信息,是對未來現貨價格的無偏估計,具有價格發現、風險轉移、信息集散等功能。然而我國的鐵礦石商品市場不但不能與國外成熟的期貨市場(如 CBOT、NYMEX等)相比,就是與國內其他一些大宗商品期貨市場相比也落后很多。目前,我國大連商品交易所已經成為世界上非轉基因大豆定價中心,上海期貨交易所也發展成國際三大銅定價中心之一。這些期貨市場的建立和發展成熟使我國在上述幾種大宗商品國際定價中具有了較大的話語權。相比之下,我國鐵礦石目前還沒有形成統一的期貨交易市場。因此,從長期考慮,盡快推出鐵礦石標準期貨合約,從而為企業提供一個有效對沖鐵礦石價格劇烈波動風險的金融工具,并且從根本上解決我國鋼鐵行業缺乏鐵礦石定價話語權的問題。

(三)綜合開發利用好國內礦石資源,降低進口依存度

我國雖然鐵礦石資源總量很大,但多為金屬伴生礦,鐵礦石品位較低,屬于貧礦,因而開采篩選過程極為繁雜,開采成本高,這些自然稟賦條件決定了我國鋼鐵企業必須大量進口鐵礦石,但如果過分依賴進口,就可能導致自有礦山的萎縮,威脅企業的生產戰略安全。所以,要綜合開發利用好國內礦石資源,采用新技術不斷提高礦石資源的利用效率,降低生產成本。首先,結合礦山生產的實際特點,做好礦山發展規劃,加快新礦山的開發接替,保持鐵礦石產量隨著鋼鐵規模的增長相對穩定在一定的供給率;其次,采用新技術對鐵礦石資源進行梯級開發和綜合利用,充分利用已有的礦石資源,特別是采場境界外礦產資源,延長礦山服務年限,并且加強對現有生產采場的技術管理,達到充分回收資源,進一步減少礦石損失率,降低貧化率,提高回收率。從而,降低對進口鐵礦石的對外依存度。

隨著我國新型城鎮化的推進,鐵礦石進口依存度會一直維持在高位水平,且這一趨勢短期內還難以改變面對鐵礦石進口依存度過高和缺乏價格話語權,我們必須采取相應措施,如實現鋼鐵企業組織結構的優化和產業集中度的提高、推出鐵礦石標準期貨合約、綜合開發利用好國內礦石資源。

[1]田玉軍,朱吉雙.國際鐵礦石定價機制改變與我國鐵礦石進口量變化的實證分析[J].自然資源學報,2012(9):1490--1491.

[2]李德軍,商曉麗.我國鐵礦石進口面臨的問題、原因及應對策略分析 [J].對外經貿實務,2012(1):88—90.

[3]高鴻業.西方經濟學(微觀部分)[M].中國人民大學出版社,2011(5):290--296.

[4]羅冰生.在總結我國鐵礦石談判得失時的講話.2006年7月.

[5]韋行.2006年進口鐵礦石談判結果不順之原因 [J].上海金屬,2007(1):59.

[6]顧建國.針對2008年鐵礦石價格再漲65%的講話.2008年4月.

[7]馬凱.在加強鋼鐵產業政策引導發展循環經濟會議上的講話,2005年4月29日.

[8]唐衍偉,王逢寶,張晨宏.中國對大宗商品國際定價權的缺失及防范 [J].統計與決策,2006(9):43--45.