同時性子宮內膜和卵巢癌與子宮內膜癌卵巢轉移的臨床對比分析

覃慶鋒

(貴州省人民醫院婦科 貴州 貴陽 550002)

子宮內膜癌,是女性最為常見的一種生殖系統的惡性腫瘤,通常發生在絕經后和圍絕經期的女性群體中,主要是指一組在子宮內膜部位發生的上皮性的惡性腫瘤。卵巢癌,也是女性臨床病癥中一種發生于卵巢部位的惡性腫瘤。這兩種疾病基本都屬于原發性癌癥。本文選擇自2003年01月~2012年12月期間,我院收治的同時性子宮內膜和卵巢癌患者(A組)和子宮內膜癌卵巢轉移患者(B組)各30例,并對他們的臨床診療過程和結果進行統計、分析和比較。現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:隨機選擇2003年01月~2012年12月期間,我院收治過的同時性子宮內膜和卵巢癌患者30例,子宮內膜癌卵巢轉移患者30例。將他們定為A組和B組進行分別治療。

1.2 方法

1.2.1 手術治療:對子宮內膜癌卵巢轉移患者依據子宮內膜癌治療方法進行手術分期治療;對同時性子宮內膜和卵巢癌患者依據卵巢癌治療方法進行分期的全面探查手術治療。

1.2.2 輔助治療:對子宮內膜癌卵巢轉移患者進行放療+化療交替的輔助治療;對子宮內膜和卵巢癌患者進行最少6個療程的卵巢上皮性癌化療治療,即每隔3周對患者進行紫杉醇+順鉑(TP)方案或者順鉑+環磷酰胺 (PC)方案進行化療。

1.2.3 術后隨訪:采用電話或門診的隨訪方式對全部患者進行1~36個月的術后跟蹤隨訪,以便于觀察、記錄和分析患者的術后情況。

1.3 統計學分析:利用SPSS12.0軟件對全部60例患者進行臨床治療情況的數據統計和分析。當P<0.05時,比較差異有統計學意義。

表1 兩組患者的臨床表現情況分析

2 結果

2.1 兩組患者的臨床表現情況分析:經過檢測分析顯示,兩組患者在年齡、首發癥狀、血清CA125、卵巢與子宮病理類型方面具有顯著性差異,比較存在統計學意義(P<0.05)。而在病理分級、宮頸受累、子宮肌層侵潤、腹水細胞學以及淋巴結轉移方面的比較不存在統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

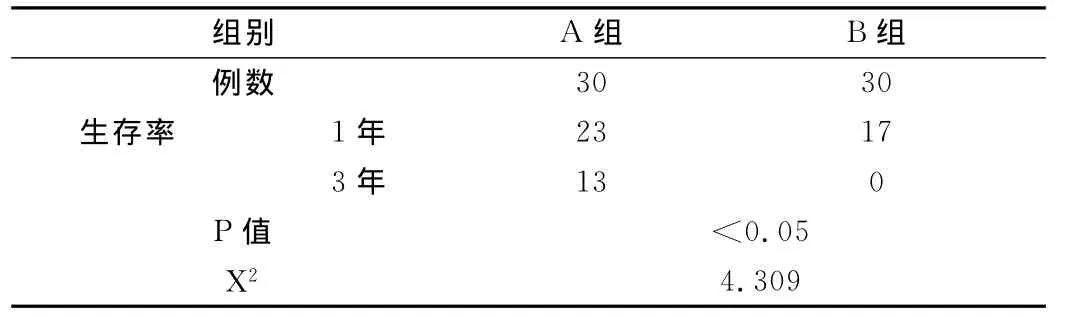

2.2 兩組患者術后療效比較分析:經過術后1~36個月的跟蹤隨訪記錄分析顯示,A組患者的術后治療效果和預后情況明顯要高于B組,特別是在生存時間和生存率方面尤為突出,組間比較具有顯著性差異,存在統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患者術后療效比較分析

3 討論

目前,隨著社會時代發展以及人們生活結構的改變,子宮內膜癌與卵巢癌同時發生的情況越來越多,并呈現逐年上升的趨勢。而同時性子宮內膜和卵巢癌的臨床癥狀有許多地方同子宮內膜卵巢轉移癥相似,因此,需要醫療人員進行嚴格、全面、細致的分析和診斷,以避免出現誤診。

3.1 病理鑒別同時性子宮內膜和卵巢癌與子宮內膜癌卵巢轉移:經過試驗分析顯示,患者的子宮內膜以及卵巢雙原發癌的病理類型不同時,較容易進行病癥的診斷。在試驗中,30例同時性子宮內膜和卵巢癌患者中有14例子宮內膜和卵巢的病理類型不同,其病癥的診斷較為容易,但在30例子宮內膜癌卵巢轉移患者中,全部患者的子宮內膜和卵巢的病理類型相同,導致醫生在診斷時不容易進行病癥的判斷。女性的子宮內膜以及卵巢器官擁有相同的一個胚胎起源,也就是延伸形成的苗勒管系統。在人類機體活動中,作為形成單位的延伸苗勒管系統會對周圍的環境情況進行反映,導致兩個或多個的解剖部位在同一時間產生獨立或相同的惡性腫瘤,給患者的生命安全造成極大的危害。由于病理類型的同源性,因此,醫療人員在采用免疫組化對患者進行診斷時就不容易進行病癥的鑒別,從而導致出現誤判或延時治療等情況。根據研究分析顯示,孕激素受體和雌激素受體在進行免疫組化的檢驗時,其所反映出的同時性子宮內膜和卵巢癌病癥和子宮內膜癌卵巢轉移病癥存在差異性,即:A組當中,患者子宮同卵巢病理相同的為16例(占總例數的53.33%),不同的為14例(占總例數的46.67%);而B組當中,患者子宮同卵巢病理相同的為30例(占總例數的100.0%)。同時對同時性子宮內膜和卵巢癌患者(30例)以及子宮內膜癌卵巢轉移患者(30例)進行一組免疫組化的檢測分析,其檢測的內容主要包括有PR、ER、P53、bc-l2、K-i67以及 HIR-2/nen。對結果進行比較分析,得出兩組患者只有在PR、ER和bc-l2的結果比較方面存在顯著性差異,具有統計學意義(P<0.05),也就是同時表達和反映患者兩組患者在子宮內膜以及卵巢部位的腫瘤發展情況。而在P53、CAM512、K-i67、CEA、vimentin、CA125、CA199以及 HER-2/neu方面的結果分析顯示存在對比性,但不具有顯著差異,因此兩組結果比較不存在統計學意義(P>0.05)。

目前,有部分學者提出在兩種病癥的病理診斷中采用相對特異化的分子生物標記對其病理情況進行鑒別。據有關報道顯示,在10例子宮內膜性癌癥患者中,對其第10染色體的同源丟失性磷酸酶-PTEN(張力蛋白基因)的突變情況以及雜合性丟失情況進行觀察和分析,發現有3例患者為同時性子宮內膜和卵巢癌病癥,有7例患者為子宮內膜癌卵巢轉移病癥。因此我們可以認定,在對患者子宮內膜和卵巢病理類型的鑒定過程中,可以采用特異分子的生物標記方法對其進行甄別和判斷,這也是判斷同時性宮體和卵巢癌癥的一種新的臨床病理診斷標準和途徑。

3.2 臨床鑒別同時性子宮內膜和卵巢癌與子宮內膜癌卵巢轉移:在對同時性子宮內膜和卵巢癌以及子宮內膜癌卵巢轉移患者的臨床診斷過程中,對子宮內膜癌進行診斷時通常是在進行診刮之后通過其病理進行確定的。在進行手術時,醫療人員必須首先對患者的腹腔情況進行探查和分析,并對切下的部分進行卵巢大小、子宮肌層浸潤深度以及盆腔播散程度等方面的觀察測量,然后將其子宮和卵巢一同送往實驗室進行病理處理。若患者子宮內膜和卵巢兩個部位的病理類型不同,則較容易對其雙原發癌癥進行確診,并按照卵巢癌的治療方面進行分期手術治療,其中包括對盆腔淋巴結、轉移病灶、闌尾和大網膜部位的切除手術。若患者子宮內膜和卵巢兩個部位的病理類型相同時,則必須根據患者卵巢的大小、子宮內膜癌灶對肌層浸潤的程度等方面對子宮內膜癌是否存在卵巢轉移情況進行判斷。經過本次試驗研究比較顯示,兩組患者的具體臨床情況如下:

3.2.1 A組(即雙癌組)患者,其臨床病癥情況主要表現為:

3.2.1.1 患者的發病群體年齡較輕(<55歲的有23例患者,占76.67%),大多數患者是絕經前的婦女。

3.2.1.2 首發病癥中,主要是盆腔內出現包塊(有23例患者,占76.67%),且全部患者的卵巢直徑>6.0cm。部分患者的卵巢腫物較為巨大,并且雙側均有存在。小部分患者存在陰道異常出血病癥(有7例患者,占23.33%)。

3.2.1.3 血清CA125中,一半以上患者的術前血清CA125的值為≥200kU/L(有16例患者,占53.33%)。

3.2.1.4 子宮肌層浸潤中,盆腔內擴散以及深度浸潤的情況較為少見。

3.2.1.5 在治療中,其治療方法根據卵巢癌的原則進行手術治療,外加化療輔助治療。并且患者的預后情況較好。

3.2.2 B組(即轉移組)患者,其臨床病癥情況主要表現為:

3.2.2.1 患者的發病群體年齡較大(≥55歲的有23例患者,占76.67%),大多數患者是絕經后的婦女。

3.2.2.2 首發病癥中,主要是絕經后出血(有26例患者,占86.67%),小部分患者存在盆腔包塊(有4例患者,占13.33%)。

3.2.2.3 血清CA125中,30例患者的術前血清CA125的值全部為<200kU/L,占100.0%。

3.2.2.4 子宮肌層浸潤中,腫瘤對肌層的浸潤程度較深,且多半為盆腔內擴散和子宮深肌層的浸潤。

3.2.1.5 在治療中,其治療方法根據子宮內膜癌的原則進行手術治療,外加化療以及放療的輔助治療。患者的預后情況較好,但比同時性子宮內膜和卵巢癌患者的預后情況差,并且術后3年內的無瘤生存率達到0。

3.3 臨床治療同時性子宮內膜和卵巢癌、子宮內膜癌卵巢轉移:目前,在同時性子宮內膜和卵巢癌的臨床診治中,尚沒有一個標準的、統一的治療方案,大多是根據患者的實際病情采取相應的治療措施,但對它的治療同對子宮內膜癌卵巢轉移患者的治療在方法上有著原則性的區別。在本次研究中,雙癌組(A組)采用的是卵巢癌手術治療+6療程化療;而轉移組(B組)采用的是子宮內膜癌手術治療+化療、放療交替的方案進行治療。經過對比,雙癌組的術后治療效果和預后情況明顯要高于轉移組,比較存在統計學意義(P<0.05)

[1]格央.子宮內膜癌卵巢轉移的臨床病理分析[J].中外醫療,2012,09(11):121-122

[2]姜萍,孫曉燕,龍菱.同時性子宮內膜和卵巢癌與子宮內膜癌卵巢轉移的臨床對比研究[J].中國實用婦科與產科雜志,2009,11(07):864-866

[3]郭文.中西醫治療子宮內膜癌和卵巢癌臨床觀察與護理[J].河南中醫,2011,06(03):689-691

[4]馬瑛,彭芝蘭,楊謹.子宮內膜癌卵巢轉移危險因素及保留卵巢的可行性探討[J].實用婦產科雜志,2009,12(08):741-744

[5]周鳳智,陳毅男,張國楠.子宮內膜癌卵巢轉移臨床病理分析[J].四川醫學,2010,01(10):242-244

[6]王芝英,吳梅娟,閆鼎鼎,于愛軍.子宮內膜癌卵巢轉移的危險因素分析[J].腫瘤學雜志,2011,05(09):371-374

[7]柴蕓,黃秀峰,謝幸,呂衛國,葉大風,陳懷增.子宮內膜癌卵巢轉移的危險因素分析[J].中華婦產科雜志,2010,03(24):21-23

[8]宋學軍,于愛軍.年輕子宮內膜癌患者卵巢轉移的危險因素分析[J].中國腫瘤,2012,07(02):592-595

[9]吳玉梅,趙群.子宮內膜癌卵巢轉移的高危因素及預后分析[J].中國腫瘤臨床,2012,16(07):914-916