中藥熏洗法治療糖尿病周圍神經病變60例臨床體會

北京市房山區中醫醫院(102400)肖海靜

糖尿病周圍神經病變(diabetic peripheral neuropathy,DPN)是糖尿病常見的慢性并發癥之一。男女發病率相近,據調查我國住院治療的糖尿病患者中DPN的發生率為70~90%,且隨糖尿病病程的延長,其發病率呈明顯上升趨勢[1]。DPN主要累及感覺神經,給患者帶來很大痛苦。筆者采用此法治療,取得了較好療效。

1 資料與方法

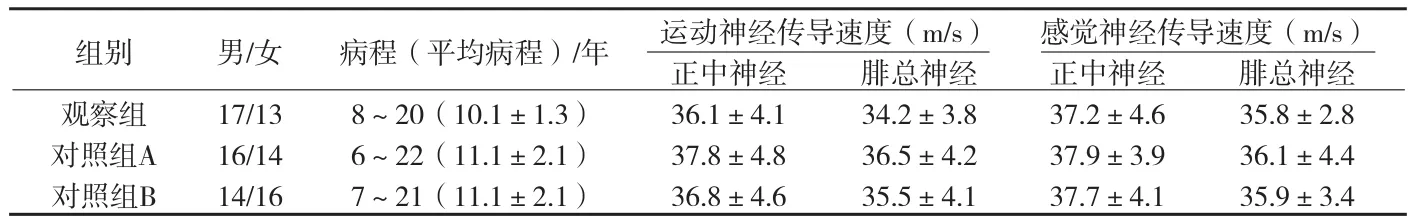

1.1 一般資料 入選90例DPN患者均為2009年3月~2010年9月我院糖尿病專科住院患者,所有患者均符合1999年WHO糖尿病診斷標準[2],具備糖尿病周圍神經病變的臨床表現:①四肢或雙下肢肢端對稱性麻木、刺痛及手套、襪套樣感覺障礙等;②跟、膝腱反射減弱或消失;③肌電圖檢查顯示感覺、運動神經傳導速度減慢,運動神經傳導速度(MNCV)<45m/s,感覺神經傳導速度(SNCV)<40m/s;④排除有非糖尿病性神經病變。本次研究的90例患者均為DPN早期患者,排除伴有較重下肢血管病變者,將患者隨機分為3組:觀察組、對照組A、對照組B,經比較,三組病例性別、年齡、病情比較差異均無統計學意義。3組患者的臨床資料見附表1。

1.2 治療方法 三組患者均采用飲食、運動、口服降糖西藥和(或)胰島素控制血糖,空腹血糖控制在(6.0±1.4)mmol/L,餐后2h血糖為(8.0±2.9)mmol/L。對照組A給予甲鈷胺注射液500μg,肌內注射,每日1次;前列地爾注射液10μg,靜脈滴注,每日1次;α硫辛酸600mg,靜脈滴注,每日1次。對照組B在對照組A的基礎上采用38℃溫水進行熏洗療法,每次熏洗時間30min,早晚各1次。觀察組在對照組A基礎上加用中藥熏洗法進行治療,藥用:桂枝、桃仁、紅花、沒藥、乳香、川芎、透骨草、伸筋草、老鸛草各20g,麻木明顯者加僵蠶10g,地龍10g;疼痛明顯加赤芍10g,延胡索10g。每日1劑,煎藥汁3000mL,水溫38℃進行浸洗,每次熏洗時間30min,早晚各1次,兩周為1療程。

1.3 觀察指標 治療前后檢測肝腎功能,調整降糖藥物,使血糖保持穩定。比較治療前后正中神經、腓總神經感覺傳導速度(SCV)、運動傳導速度(MCV)、膝跟腱反射,詢問并記錄主觀神經癥狀改善情況。

1.4 療效判斷標準[2]顯效:自覺癥狀消失,腱反射基本恢復正常,肌電圖傳導速度增加>5m/s或恢復正常;有效:自覺癥狀減輕,腱反射未完全恢復正常,肌電圖傳導速度增加,但<5m/s;無效:自覺癥狀無好轉或加重,腱反射和肌電圖傳導速度無變化。

附表1 3組患者的一般資料比較

附表2 3組患者治療前后神經傳導速度比較(, m/s)

附表2 3組患者治療前后神經傳導速度比較(, m/s)

注:①與治療前比較,P<0.05;②與對照組A、B比較,P<0.05;③與對照組A相比較,P>0.05。

組別 n 時間 運動神經傳導速度(MNCV) 感覺神經傳導速度(SNCV)正中神經 腓總神經 正中神經 腓總神經觀察組 30 治療前 36.1±4.1 34.2±3.8 37.2±4.6 35.8±2.8治療后 52.7±3.1①② 51.4±3.7①② 54.6±4.2①② 51.2±4.5①②對照組A 30 治療前 37.8±4.8 36.5±4.2 37.9±3.9 36.1±4.4治療后 45.1±4.1① 45.9±3.8① 43.7±4.1① 41.2±3.7①對照組B 30 治療前 36.8±4.6 35.5±4.1 37.7±4.1 35.9±3.4治療后 48.1±3.1①③ 47.9±2.4①③ 45.7±3.2①③ 44.2±5.1①③

2 結果

2.1 三組臨床療效比較 觀察組顯效18例,有效10例,無效2例,總有效率93.3%;對照組A顯效9例,有效13例,無效8例,總有效率73.3%。對照組B顯效10例,有效14例,無效6例,總有效率80%。觀察組療效優于對照組A、B(P<0.05)。對照組A、B之間比較,雖然對照組B的臨床療效好于A組,但差距不大,不具有統計學意義。

2.2 三組神經傳導速度比較見附表2。

2.3 不良反應 治療過程中,三組均未發現明顯不良反應。治療前后肝、腎功能無明顯變化。

3 討論

DPN是糖尿病常見并發癥之一,依據其臨床特點,屬中醫的“血痹”、“麻木”、“痛證”等范疇。祖國醫學對其有較早的認識,如《圣濟總錄?消渴門》記載:“消渴者……久不治,則經絡壅澀,留于肌肉,變為癰疽。”說明古代醫家認識到消渴的兼證與病久而致經絡不通有關。中醫認為其主要病機為陰虛燥熱,耗津灼液,血液黏滯,血行不暢,經絡瘀阻,氣血不能達于四肢,肌肉筋脈失于濡養,以致肢體麻木不仁,疼痛。

現代醫學認為,DPN的病因及發病機制目前尚未完全清楚,除代謝紊亂因素外,微血管病變所致的神經缺血、缺氧也是DPN發生發展的另一個重要因素,在高血糖基礎上,供應神經的血管內皮細胞損傷、閉塞,引起神經營養障礙,致使周圍組織缺血、缺氧[2];其次凝血和血小板激活的程度、纖維蛋白原的水平增高導致的高凝狀態也與微血管病變和神經病變相關。

對于該病的治療,現代醫學除控制血糖外,多應用B族維生素、血管擴張劑、抗氧化劑、鎮痛藥物等,其療效不甚滿意。內服中藥治療雖有較好療效,但起效慢、療程長,病人難以長期堅持。針對患者瘀血阻絡、筋脈失養的病機特點,采取活血化瘀、通絡止痛之法是治療本病的大法。方中桂枝辛、甘、溫,可溫經通脈、散寒止痛。《本草備要》云:桂枝可“溫經通脈,發汗解肌”;桃仁、紅花等活血藥物具有活血通經、散瘀止痛的作用;《醫學衷中參西錄》云:“乳香、沒藥,二藥并用,為宣通臟腑、流通經絡之要藥,故凡心胃脅腹肢體關節諸疼痛皆能治之……具通氣活血之力,又善治風寒濕痹,周身麻木,四肢不遂及一切瘡瘍腫疼,或其瘡硬不疼”;透骨草、伸筋草、老鸛草具有祛風舒筋、活血止痛之功效,此三草其辛能行散,性善疏通,有較好的通經絡作用,得以舒筋活絡止痛的作用。治療中結合中醫熏洗療法內病外治的原理,即“外治之理,即內治之理,外治之藥,即內治之藥,所異者法耳。”使藥液借助熱力,通過皮膚吸收,經脈傳導,激發、調節經絡及臟腑功能,調理氣血,疏通經絡,直達病所,起到迅速緩解癥狀尤其是四肢麻木及疼痛的作用;同時通過藥物外用,避免了對胃腸道的刺激,減少了藥物的毒副作用,且使用簡便,易于操作,費用低,患者易于接受,依從性好;如能配合按摩足部穴位,可通過神經反射啟動人體的調節機制,效果更佳。臨床研究發現,中藥熏洗法對DPN療效滿意,安全性高且其藥物來源廣泛,價格低廉,使用方便,有廣泛的應用前景和推廣價值。