5個糜子品種的形態指標差異分析

王瑞云 ,劉曉歡 ,申鴿子 ,霍阿紅 ,王玉州 ,王海崗 ,秦 香

(1.山西農業大學農學院,山西太谷030801;2.農業部黃土高原作物基因資源與種質創制重點實驗室,山西太原030031;3.張家口市農業科學院,河北張家口075000;4.山西省農業科學院農作物品種資源研究所,山西太原030031;5.山西科力科技有限公司,山西太原030031)

20世紀80年代以來,隨著經濟全球化、市場一體化的發展,為適應人民生活水平的提高和工業原料市場的需求,我國小雜糧的生產也呈現出發展的趨勢,因此,積極開發小雜糧作物,不僅是國民經濟發展的需要,也是提升農業產業化水平、增強我國農產品在國際市場競爭能力的需要[1]。糜子(Panicum miliaceum L.)作為一種小雜糧,屬禾本科黍屬1年生栽培草本,是起源于我國最古老的農作物之一[2-3]。確切地說,它是起源于我國的黃河流域黃土高原地區,山西則是很多學者公認的糜子起源中心[4-5]。糜子具有耐旱、耐瘠、抗逆性強、適應性廣、豐產穩產、生育期短等特點[6]。

我國糜子品種資源目錄已整理歸并的種質資源共計8 515份[7]。其是干旱半干旱地區重要的糧食作物和經濟作物,在西部農業種植業結構調整和產業發展中具有不可替代性。糜子具有極高的營養價值,同時還有醫食同源的功效,作為優質雜糧將有較大的市場前景。然而,由于糜子科研起步晚,基礎性研究比較薄弱,大田生產缺乏適栽品種,單產水平普遍較低。因此,探索糜子植株抗逆性,提高糜子產量和品質,對增進糜子產區農民收入、保障國家糧食安全具有重要的戰略意義[8]。

傅永斌等[9]通過應用灰色關聯度分析方法對糜子品種生長發育與主要產量構成性狀遺傳關系進行綜合評價,以期提高糜子品種(品系)選擇效率,縮短育種年限,加速新品種的推廣,結果發現,4個糜子品種的9個經濟性狀與產量的關聯度大小依次為:基本苗、有效穗數、總莖數、穗粒質量、千粒質量、單株粒質量、主穗長、生育期、株高。后代農藝性狀的選擇是育種工作的關鍵,利用相關、回歸、通徑分析等方法探討農藝性狀與產量的關系的報道很多[10-18]。

本試驗主要從大田種植的5個糜子品種的形態指標來探索其農藝性狀(抗逆性、產量、品質,不同的品種有不同的側重)[19],比較不同品種在相同環境條件下的主要農藝性狀,選出綜合性狀比較優良的品種,為下一年進行品種比較試驗提供材料,以改變糜子生產中長期存在的優質、豐產、早熟、抗病糜子品種短缺的現狀,進而為山西省糜子產業的大力發展作出一定的貢獻。

1 材料和方法

1.1 材料

供試糜子品種為YM 5(伊糜5號)、NM 4(內糜4 號)、NM 5(內糜 5 號)、LM 7(隴糜 7 號)、LM 8(隴糜8號),均來源于山西省農業科學院高寒區作物研究所,其中,YM 5,NM 4,NM 5 來自內蒙古,LM 7 和LM 8來自甘肅。

1.2 試驗設計

對試驗田進行完全隨機區組設計,每個品種分3個小區,每個小區為2 m×1 m,分為10列,每列播種20粒種子,株距約10 cm。

1.3 測量項目及方法

1.3.1 氣孔密度 在糜子灌漿期選取倒2葉,每個品種選取5株,每株做3個上表皮和3個下表皮裝片。

制作步驟:清水洗凈葉片→吸干葉片上水分→用指甲油撕片法制成臨時水裝片→在XS-212型生物顯微鏡下觀察記錄氣孔的數量,換個視野重復2次。

氣孔密度(個/m m2)=氣孔數/實際視場面積;

實際視場面積(m m2)=π(實際視場數 /2)2;

實際視場數(m m)=目鏡視場數/物鏡倍率=18÷40=0.45。

1.3.2 葉脈密度 每個品種選取3個單株的倒2葉葉片,在葉片同一位置用刀片切1 cm→采集葉片并固定 (FAA固定液:37%甲醛溶液,50%乙醇,13%冰醋酸)→取出葉片,用5%的氫氧化鈉乙醇溶液清洗后,顯微鏡下觀察葉脈。

葉脈密度(條/m m)=總葉脈數/葉寬。

1.3.3 其他指標 其按照常規方法進行測量。

2 結果與分析

2.1 5個不同糜子品種葉片相關指標的比較

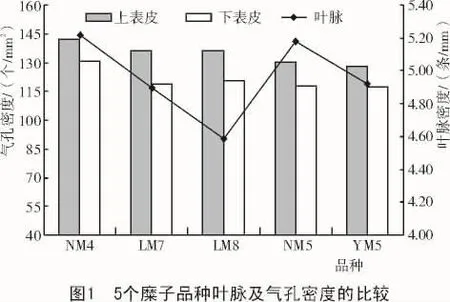

從圖1可以看出,5個糜子品種的上表皮氣孔密度均多于下表皮,其中,上表皮氣孔密度介于128.26~142.38 個 /m m2,NM 4 最多,YM 5 最少,LM 7和LM 8相差不大,NM 5與YM 5相差不大;而下表皮氣孔密度介于117.14~130.58個/m m2之間,NM 4最多,YM 5最少。就葉脈密度而言,5個品種介于4.59~5.21條/m m之間。

2.2 5個不同糜子品種農藝性狀相關指標的比較

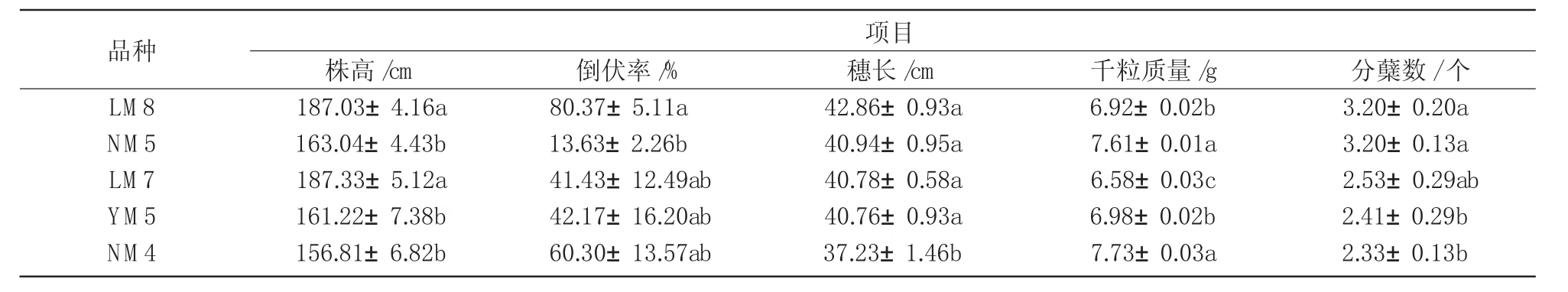

從表1可以看出,LM 8株高最高,NM 4最低,LM 8和 LM 7與 NM 5,NM 4,YM 5之間在 0.05水平上有顯著差異,其他各品種間均無顯著差異;就穗長而言,LM 8 最長,NM 4 最短,NM 4 與 LM 8,NM 5,LM 7,YM 5均存在顯著差異,其余各品種間均無顯著差異;就千粒質量而言,NM 4最高,LM 7最低,NM 4與YM 5,LM 7,LM 8之間在0.05水平上有顯著差異,LM 8,YM 5與LM 7之間有顯著差異;就分蘗數而言,LM 8,NM 5相同,是5個品種中較多者,與YM 5,NM 4之間有顯著差異,其余各品種之間均無顯著差異。就倒伏率而言,LM 8最大,NM 5最小,LM 8與NM 5之間有顯著差異,其余各品種之間均無顯著差異。

表1 不同品種糜子農藝性狀相關指標

3 討論

農作物的農藝性狀由其遺傳特性及作物生長的環境共同決定,將西北地區的糜子品種在山西晉中地區種植,其性狀指標與其在推廣地區種植的指標必然會有差異。本試驗的意義在于對比5個品種的農藝性狀指標,以探索不同品種在株高、分蘗數、氣孔密度、葉脈密度、千粒質量、穗長及倒伏率等方面的優劣。

在產量性狀上,趙敏等[20]研究將糜子資源按千粒質量分為5種,特小粒型小于 5.5 g,小粒型5.6~6.5 g,中粒型 6.6~7.5 g,大粒型 7.6~8.5 g,特大粒型大于8.5 g。從本試驗可以看出,NM 4和NM 5屬于大粒型品種,YM 5和LM 8屬于中粒型品種,LM 7屬于小粒型品種。在抗逆性上,有研究認為,氣孔密度越小,抗旱能力越強,由于氣孔密度與氣體交換阻力成反比,氣孔密度減小,則氣體交換阻力增大,將減少蒸騰,同時,通過葉片散失水分途徑的減少,抗旱能力增強[21-22]。本試驗發現,YM 5的上、下表皮氣孔密度都最小,因此,推斷YM 5具有較高的抗旱潛力。胡又厘[23]對余甘根的抗旱性進行了研究,認為抗旱性與葉脈密度之間有一定聯系,抗旱性強表現為葉脈密度大。從這個角度來看,NM 4與NM 5具有較高的抗旱潛力,LM 8相對較差一些。倒伏是由外界因素引發的植株莖稈從自然直立狀態到永久錯位的現象,是作物生產中普遍存在的問題,已成為高產穩產的重要限制因素之一[24-25]。本試驗中,NM 5的抗倒伏性效果較為顯著,相反,NM 4,LM 8的抗倒伏性比較差一些。糜子分蘗發生在苗期[26],分枝發生在中后期,其分蘗節一般為2~5個,常由第3葉腋首先分蘗,然后向上下發展。本試驗中,NM 4,NM 5在分蘗數目上具有絕對優勢,來自甘肅地區的LM 7和LM 8這2個品種,其分蘗數目相對較少。株高主要與作物的遺傳特性有關[27-28],外界環境對其影響較小。本試驗中,來自內蒙古地區的3 個品種(YM 5,NM 4,NM 5)株高均在 155 cm 以上,來自甘肅的2個品種株高均在180 cm以上。株高受地域性影響較大,在甘肅和內蒙古地區推廣種植的糜子品種置于山西晉中種植,其水分、光照、土壤等條件相差較大,在外界條件相對適宜的情況下,株高也會受到較大影響,因而,植株相對本地區株高要高。

4 結論

從地域上來看,千粒質量、葉脈密度、株高等形態指標的地域性差異較大,通過對比發現,來自內蒙古地區的3個品種千粒質量、葉脈密度相對較高,株高相對較低;來自甘肅地區的2個品種千粒質量、葉脈密度等更小一些,株高相對較高。而氣孔密度、穗長、分蘗數及倒伏率等指標的地域性差異相對較小或差異不明顯。同時可以看出,NM 4在千粒質量、氣孔密度、分蘗數及葉脈密度上均為最高,而在株高和穗長上最低,倒伏率表現為最高;LM 7和LM 8在株高和穗長上有顯著優勢。

在系統統計這5個糜子品種形態指標的同時,本試驗尚有不足之處,有一些指標尚需補充和完善。我們將在西北地區推廣種植的幾個品種種植在山西晉中地區,由于作物所處的環境有了很大的改變,其相關農藝性狀也會受到一定的影響。此外,在分析倒伏率的原因時沒有將穗質量等影響因子考慮在內,在分析品種抗旱性的過程中尚需進行進一步的試驗統計工作。

[1]李茉莉,孫桂華,趙陽.小雜糧作物的開發價值及戰略意義[J].雜糧作物,2005,25(2):123-124.

[2]米拉,武挨厚,許輝,等.糜米營養價值的研究[J].內蒙古農牧學院學報,1995,16(3):104-106.

[3]Kalinova J,Moudry A.Content and quality of protein in proso millet (Panicum miliaceum L.)varieties[J].Plant Foods for Human Nutrition,2006,61(6):45-49.

[4]Lu H,Zhang J,Liu K,et al.Earliest domestication of common millet(Panicum miliaceum)in East Asia extended to 10 000 years ago[J].PANS,2009,106(18):7367-7372.

[5]王星玉,王綸,溫琪汾,等.山西是黍稷的起源和遺傳多樣性中心[J].植物遺傳資源學報,2009,10(3):465-470.

[6]劉麗.華池縣旱地麥后復種糜子栽培技術 [J].甘肅農業科技,2010(12):40.

[7]王綸,王星玉,溫琪汾,等.中國黍稷種質資源研究與利用[J].植物遺傳資源學報,2005,6(4):474-477.

[8]傅永斌,霍阿紅,楊素梅,等.不同來源糜子種質資源鑒定與利用[J].作物雜志,2011(1):104-107.

[9]傅永斌,李汝森,霍阿紅,等.糜黍主要產量性狀灰色關聯度分析[J].河北北方學院學報,2009,25(3):27.

[10]黃開健,楊華銓,黃艷花,等.玉米自交系數量性狀遺傳參數研究[J].廣西科學,1999,6(4):290-292.

[11]樊麗生,鄭聯壽,郭耀東,等.幾個自選玉米自交系配合力及遺傳參數分析[J].山西農業科學,2013,41(1):8-10,14.

[12]劉曉歡,王瑞云,杜海娥,等.糜子(Panicum miliaceum L.)品種間農藝性狀的形態解剖差異 [J].山西農業大學學報,2013,33(4):295-298.

[13]閆鋒,崔秀輝,李清泉,等.糜子主要農藝性狀的灰色關聯度分析[J].黑龍江農業科學,2010(5):37-39.

[14]鄭向陽,吳錦云.谷子主要性狀間相關關系分析[J].甘肅農業科技,2005(2):15-18.

[15]王顯瑞,趙敏,張野,等.糜子產量及其構成因素的相關性研究[J].河北農業科學,2012,16(4):6-8,20.

[16]王麗華,劉正,潘海山,等.10個玉米品種(系)的產量比較及主要農藝性狀的關聯度分析 [J].中國農學通報,2013,29(15):103-107.

[17]王繼師,樊帆,韓立樸,等.不同類型高粱主要農藝性狀與品質性狀差異分析[J].中國農業大學學報,2013,18(3):45-54.

[18]王顯瑞,趙敏,柴曉嬌,等.施肥對糜子密度、產量及農藝性狀的影響[J].中國農學通報,2013,29(6):160-165.

[19]郭平毅.生物統計學[M].北京:中國林業出版社,2006.

[20]趙敏,李書田,于占斌,等.內蒙古糜子資源與綜合利用[J].內蒙古農業科技,2007(6):101-102.

[21]劉照斌,寧俊,呂建洲.S3307處理對草地早熟禾葉片氣孔密度和開度的影響 [J].沈陽農業大學學報,2009,40(4):488-490.

[22]張盼盼,慕芳,宋慧,等.糜子葉片解剖結構與其抗旱性關聯研究[J].農業機械學報,2013,44(5):119-126.

[23]胡又厘.余甘根和葉的形態解剖特征與耐旱的關系 [J].福建農學院學報,1992,21(4):413-417.

[24]田保明,楊光圣.農作物倒伏及其評價方法 [J].中國農學通報,2005,21(7):111-114.

[25]田保明,楊光圣,曹剛強,等.農作物倒伏及其影響因素分析[J].中國農學通報,2006,22(4):163-167.

[26]張晶,張定一,王姣愛,等.小麥單株有效分蘗數與農藝性狀的相關性研究[J].山西農業科學,2009,37(6):17-19,26.

[27]門果桃,劉建設,任永峰,等.內蒙古糜子品種資源研究初報[J].內蒙古農業科技,2012(5):23.

[28]曹孔軍,楊天育,何繼紅.甘肅省糜子地方資源農藝性狀遺傳多樣性分析[J].河北農業科學,2012,16(2):1-3,14.