近二十年來體育教師知識結構研究的回顧與反思

盧伯春,沈建華

(1.南通大學體育科學學院,南通226007;2.上海師范大學 體育學院,上海2000234)

近來國家、教育部頒布了《教師教育標準(實行)》、《中學、小學、幼兒園教師專業(yè)標準(實行)》、《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》、《關于深化教師教育改革的意見》等文件,表明教師的專業(yè)發(fā)展成為將成為國家未來教育發(fā)展的重點.作為學科教師,體育教師專業(yè)發(fā)展的內涵研究,應是每位體育工作者需要關注的問題.在教師職業(yè)向專業(yè)化發(fā)展轉型的關鍵時刻,有必要對近二十年體育教師知識結構的研究成果做一回顧與反思,以承前啟后.關于體育教師知識結構的研究始于20世紀80年代,到21世紀成為體育教師教育研究的一個熱點問題,且有學者把體育教師知識的研究與體育教師的專業(yè)發(fā)展聯系起來,逐步形成體育教師知識是體育教師專業(yè)發(fā)展重要內容之一的認識.本文作者擬從知識觀、方法論及體育教師知識分類現狀等視角梳理體育教師知識結構研究的基本輪廓,揭示不同立場的學者在體育教師知識結構研究過程中所默認的知識觀及所運用的研究方法,對我國體育教師知識結構研究的未來趨向提出自己的看法.

1 體育教師知識本體論的思考缺乏

1.1 客觀主義知識觀的潛在秉持

從目前的研究來看,學者們對體育教師知識“是”的問題關注不夠,散見于少數文章中,如“知識是人們對客觀世界正確認識的概括和總結.”[1].這是一種影響深遠、基于科學實證的客觀主義知識觀,由于“知識”是“人們”對“客觀”“正確認識”的“概括”和“總結”,所以存在的事物具有與認識“個體”無關的自身屬性,因此知識具有客觀性、中立性和超越“個體”的普遍性.其后多數關于體育教師知識的研究雖沒有表明秉持何種知識觀,然而“三大類六個方面的60門知識”[2]以及以“運動生理學、運動保健學和運動解剖學”[2]等課程名稱命名的體育教師知識等表述,都折射出他們潛在秉持的是客觀主義知識觀.正是由于秉持客觀主義知識觀,體育教師在教育教學實踐中所獲得的技能與經驗因人而異,不具有客觀性、普遍性的特征,因此無法進入研究者的視域,而只有得到科學實證的、外在于個人的理論知識才是體育教師知識結構研究的對象,如此研究呈現三大特征:

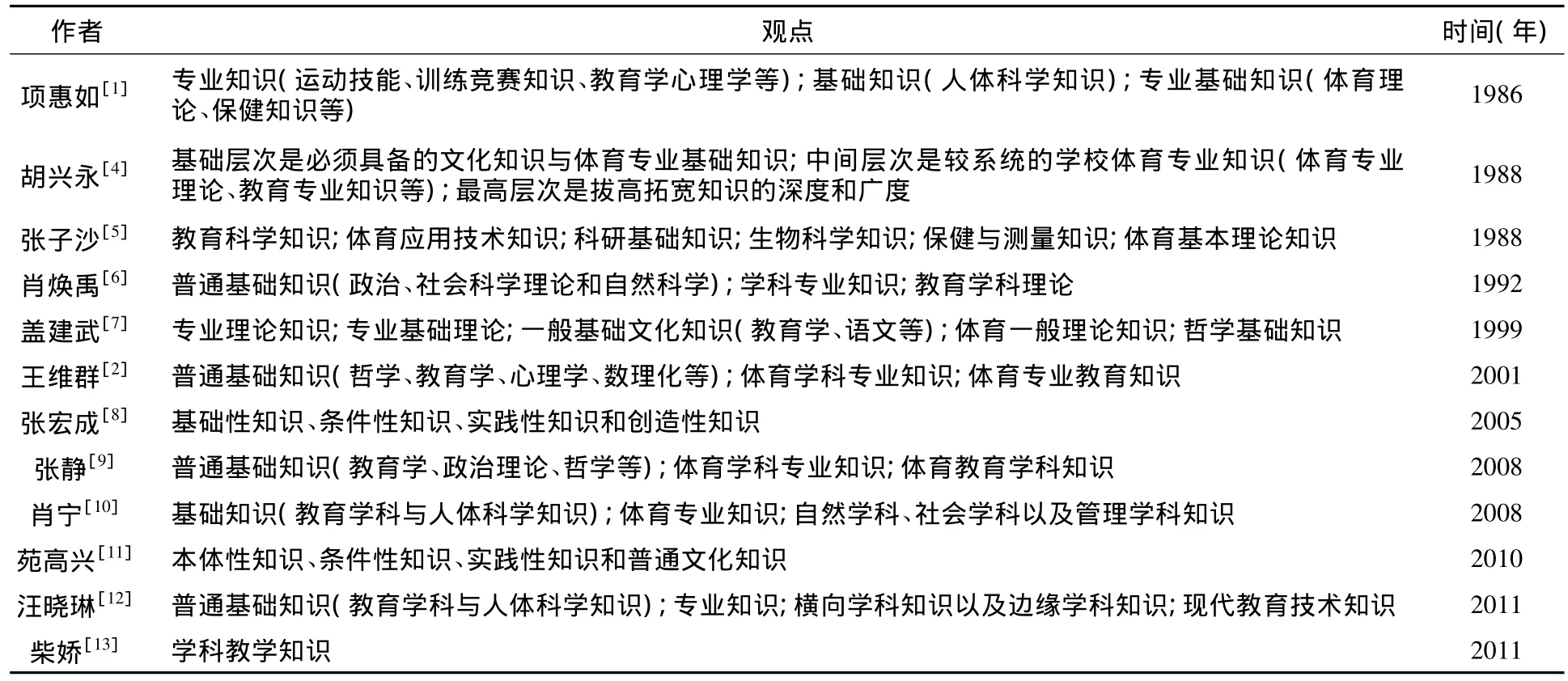

(1)由于研究者潛在秉持客觀主義知識觀,對體育教師知識結構研究的知識范疇也就限于客觀知識范圍之內.研究結果表明,近二十年來體育教師知識范疇幾乎沒變,總體呈現教育學知識+體育學科知識+文化知識等理論知識的特征(表1),雖然研究者沒有表明各自分類的依據,但體育教師知識結構劃分的趨同性明顯受到“學科知識+教育學知識”取向的影響,代表觀點有:南京師大《教育學》編寫組(1984年)把教師的知識分為兩大類,各門基礎知識和專業(yè)知識、教育科學知識和心理科學知識;李秉德、李定仁(1991年)把教師知識劃分為三部分,專業(yè)知識、文化知識與教育科學知識等[3];表1顯示研究者對體育教師教學實踐性、隱現知識的探討比較薄弱,僅限于張宏成、苑高興引用辛濤等學者基于知識功能提出的本體性知識、條件性質、實踐性知識、文化知識的教師知識分析框架,這使得多數關于體育教師知識的研究缺少根本的張力;有幸于柴嬌(2011年)將舒爾曼的學科教學知識引入體育教師專業(yè)發(fā)展領域,為體育教師知識結構的研究注入活力.

表1 已有體育教師知識結構研究結果

(2)體育學科知識+教育學知識+文化知識的體育教師知識結構的具體內容幾乎等同于體育師范教育所設置的課程,解讀這樣的研究結果就是:合格體育教師的知識結構=體育師范畢業(yè)生的知識結構,可見這樣的研究結果未能區(qū)分合格體育教師與體育師范畢業(yè)生知識結構之間的本質差異,在職合格體育教師的知識結構應具有顯著的實踐性、個性等特征,正是由于多數研究者潛在的、僅以客觀主義知識觀為研究體育教師知識結構的認識論基礎,所以忽視了在職合格體育教師知識應具有的實踐性、個性、情境性、動態(tài)性等特征.

(3)由于研究視域僅限于客觀知識領域,所以關于優(yōu)化體育教師知識結構的建議主要傾向于體育師范教育的改革,如“體育院系的體制改革和教學改革對教師更新知識結構至關重要”(胡興永1988年)、“建立高校體育師資最佳知識結構,必須建立科學的體育教學體系”(肖煥禹1992年)、“體育人才培養(yǎng)院校在培養(yǎng)師資力量時,應注意調整課程結構”(張靜2008年).如此體育教師知識發(fā)展模式缺少對體育教學實踐知識關注,潛在認為理論知識生來就能應用于實踐教學,使得理論知識與教師的教學實踐相脫節(jié)廣為詬病,體育教師培訓的模式呈現主要以理論學習為主的特征.

1.2 知識觀的更新——建構主義知識觀的啟示

1.2.1 廓清知識本身的重要性

研究者對知識本身的性質、特點、價值缺乏應有的思考,似乎認為知識問題屬于哲學家研究的范疇,只要接受哲學所提供的現成答案就足夠了,有些甚至對現成答案熟視無睹,如此,知識本身的問題被排斥在體育教師知識研究者的研究范圍之外.然而知識問題不僅是研究體育教師知識結構的一個核心問題,在某種程度上可以講,整個體育教育、教學活動都是圍繞知識的傳遞、掌握和學習而展開的,離開了知識的傳承,體育教育教學活動便喪失了存在的基本前提.可見廓清知識的范疇對體育教師知識的研究意義重大.

1.2.2 研究教師知識結構應秉承什么知識觀

鑒于客觀主義知識觀對知識認識上存在的局限性,建構主義知識觀、后現代主義知識觀對客觀主義知識觀所提倡的知識具有絕對的客觀性、普遍性、中立性等提出了批判.建構主義知識觀認為知識具有“建構性”、“假設性”、“文化境脈性”等特點[14].“建構性”強調知識并非“純客觀”的對象物,而是個體的一種主觀建構,離不開認識主體的“主觀性意義”,具有“屬人性”,這使得原本游離于知識殿堂之外的教師教學實踐中構建的個人“經驗”進入研究者的視域;“假設性”認為知識不是對客觀世界的真實摹寫,而只是一種合理解釋或可靠假設,顛覆了知識的普遍性,使得沒有經過普遍實證的教師個人的、合理的、發(fā)展的“經驗”成為知識;“文化境脈性”認為知識的生產離不開認識者所賴以存在的特定的文化境脈,教師個人“經驗”的形成正是在面臨不同教學情境中產生的,具有復雜的情境性特點.

肯定教師不同教學情境下主觀構建的、合理的、關于如何做的個人“經驗”知識,并不是要否定教師所具有的是什么、為什么的客觀性“知識”,而標榜自己是徹底的建構主義者或后現代主義者.從英國哲學家賴爾(Ryle)提出要區(qū)別“知道是什么”和“知道怎樣做”的知識,波蘭尼的“緘默知識”[15]、心理學家提出“程序性知識”、施瓦布和陳向明的“實踐知識”[16]以及舒爾曼的“學科教學知識”[17],說明教師知識的域不應局限于客觀主義知識觀的范圍之內,它應該有更豐富的內涵和更寬廣的外延,知識不僅包括那些能夠用概念、命題等明確表達出來的具有客觀性普遍性的原理和規(guī)律,也包括那些蘊含原理和規(guī)律獲得過程中和個體行動中的隱性知識和實踐知識[17].

合理地理解、容納建構主義知識觀,是拓展體育教師知識結構研究的視域,接近體育教師知識“本身”的通途.所幸少數研究者,張宏成(2005年)、苑高興(2010年)借用辛濤、申繼亮[18]等人的功能主義觀點,將“實踐性知識”的概念引入體育教師知識結構的研究中;柴嬌等在西安體院學報2011第5期的《學科教學知識對培養(yǎng)體育教師專業(yè)化途徑的研究》一文中,引入了舒爾曼的學科教學知識概念.對體育學科而言,這些研究具有開拓性價值,雖然較少思考概念背后的知識觀問題,忽視體育教師知識結構“個人性”的特征,但拓展了體育教師知識結構研究的視域,啟示人們思考應秉承什么樣的知識觀.回答這個問題不是要“表態(tài)”是支持客觀主義知識觀還是認同建構主義知識觀,以致陷于絕對主義與絕對的相對主義泥沼之中,而是應思考什么樣的知識觀適合體育教師知識結構的研究,能更好地回答體育教師知識是什么的問題,它的域在哪里,以便采用合理的方法論更好地研究體育教師知識結構的劃分及形成、發(fā)展、培養(yǎng)模式.

2 體育教師知識結構研究的方法論和方法

2.1 理性思辨方法論

從體育教師知識結構的相關研究文獻來看,許多研究采取的是理性思辨的范式(項惠如(1986年),胡興永(1988年),錢杰(2000年),劉平清(2002年),張宏成等(2005年),邢彥輝(2009年),柴嬌等(2011年)).這種范式的認識論基礎是:知識來源于理性思辨以及對過去經驗的總結,理性思辨是形而上學的方法,是追求科學的必經之路.也正是項惠如、陳實(1986年)[1]基于體育教師職能對體育教師知識結構的思考,提出體育教師知識結構包括:“專業(yè)知識”、“專業(yè)基礎知識”和“基礎知識”的分析框架;胡興永(1988年)[4]提倡由“書院型”向“開拓型”、“運動員型”向“教師型”知識結構的轉變,即重技術又重理論新觀念以及動態(tài)知識結構觀念等觀念,提出“基礎層次”、“中間層次”、“最高層次”的體育教師知識結構,為后續(xù)體育教師知識結構研究奠定了基本框架.首先,“基礎知識”的概念被他們提出后,“基礎”的概念不絕于體育教師知識結構的后續(xù)研究之中;其次,后續(xù)體育教師知識結構研究的范圍基本限于客觀知識范疇之中.柴嬌等(2011年)[13]引用舒爾曼學科教學知識概念提出的體育教師專業(yè)發(fā)展建議,拓寬了體育教師知識結構研究的視域,距揭示體育教師知識“本身”更近.這提醒學校體育研究者不僅要關注自己學科的研究成果,更應站在教育學甚至哲學的高度來審視學校體育研究的進展,這樣可以拓寬研究者的“眼界”和“手界”.

2.2 實證主義方法論

在文獻綜述中發(fā)現基于實證主義方法論的問卷調查研究是研究者廣泛運用的研究方法(張子沙,張加貝(1988),肖煥禹(1992),蓋建武(1999),王維群(2001),肖寧(2008),汪曉琳(2011)).在實證主義者眼中,一項研究的科學化程度與運用數學的程度正相關,將教育現象等同于自然現象,以自然科學為標準模式,采用定量的研究方法,強調對研究對象做實證和經驗的考察,注重研究結果的真實性和可靠性.上述研究主要將量化的統(tǒng)計方法運用于體育教師知識結構研究,但知識觀、方法論上偏差,可能會導致一種“偽實證主義”.研究者大多以體育教師為問卷調查對象,運用統(tǒng)計的方法得出體育教師對各類知識在教師知識結構中的重要程度“認知”,這種態(tài)度的調查僅僅是從體育教師自身的視角反映了其知識結構的應然狀態(tài).

欲揭示體育教師知識結構的實然狀態(tài)及其形成與發(fā)展的模式,主要采用問卷調查的研究方法略顯“乏力”.

2.3 注重人類學或詮釋學方法論的運用

鑒于體育教師知識具有主觀性、假設性、情境性、實踐性等個人化的特征.對體育教師知識結構的研究,尤其是對一些成功的教師的案例研究可以采用一種新的研究范式,即人類學或詮釋主義方法論.這種研究注重對被研究對象進行詮釋性理解,研究者融入被研究者的教育教學生活,強調研究過程的自然性,而且關注對微觀問題的整體把握,便于發(fā)現體育教師知識結構中主觀性、假設性、情境性、實踐性個人化知識的形成過程、發(fā)展模式及表征機制,揭示體育教師知識結構的實然狀態(tài),最終可將研究結果應用于體育教師培養(yǎng)模式中,建立新的體育教師培養(yǎng)模式,如:基于學校的教師專業(yè)發(fā)展學校模式(PDS)[19].質的研究是這類研究所采用的主要方法,如:教師敘事研究、教師生活史研究、教育人種志研究.這類研究的特征是:教師在研究過程中的角色發(fā)生變化,從被研究對象轉變?yōu)檠芯空撸?/p>

3 結語

長期以來,知識被看成是外在于人的關于客觀世界的正確認識,視知識為封閉的結論體系,忽視了知識本身的主觀性、情境性、假設性、實踐性等個人化的特征,因而在體育教師知識研究呈現研究的視域窄,研究的方法簡單等特征,影響人們對體育教師知識“本身”認知,在某種程度上講,已有研究過程中出現的問題有其深刻的知識觀基礎,是傳統(tǒng)知識觀的必然產物.

應當更多地運用人類學研究方法論,從多個視角來研究體育教師的知識結構,明確各自體育教師知識分類的標準或者依據,不僅要研究理論知識,也要研究實踐知識;不僅要研究公共知識,也要研究主觀性、情境性的個人化知識;不僅要研究教師的“知道是什么”的知識,也要研究“怎樣做”的知識.這會呈現出一個更加豐富全面的教師知識的圖景,會描繪出體育教師知識結構形成、發(fā)展、運用的模式,解釋各類知識之間的關系,促進研究者與體育教師知識觀的更新,創(chuàng)新體育教師培訓模式,優(yōu)化、提高體育教師的教育素養(yǎng),這是體育教師知識結構研究中一個值得探索的新方向.

[1]項惠如,陳實.對中學體育教師知識結構的研究[J].贛南師范學院學報:自然科學版,1986(2):44-47.

[2]王維群.未來中學體育教師的知識結構[J].體育科學,2001,8(3):93-96.

[3]朱曉民,張德斌.近二十年來教師知識結構研究述評[J].山西師大學報:社會科學版,2006,33(2):136-140.

[4]胡興永.試談高校體育教師知識結構的更新[J].西安體育學院學報,1988,5(3):12-16.

[5]張子沙,張加貝.當代高校體育教師知識結構與體育院系課程設置改革[J].武漢體育學院學報,1988(5):13-17.

[6]肖煥禹,方立.高校體育教師的知識結構與能力結構[J].體育科學,1992,12(2):13-16.

[7]蓋建武.對高等院校體育教師知識結構最佳模式的研究[J].體育學刊,1999(3):23-27.

[8]張宏成,仲云才,薛雨平.論新世紀體育教師知識結構的構建[J].南京體育學院學報,2005,16(6):1-3.

[9]張靜.河北省城市中學體育教師知識結構的調查研究[D].石家莊:河北師范大學,2008.

[10]肖寧.高校體育教師知識結構、能力水平與綜合素質的培養(yǎng)[J].武漢體育學院學報,2008,42(8):97-100.

[11]苑高興.河北省普通高校體育教師知識結構的調查研究[D].石家莊:河北師范大學,2010.

[12]汪曉琳.優(yōu)化地方性高校體育教師知識能力結構的研究[J].廊坊師范學院學報自然科學版,2011,11(2):113-115.

[13]柴嬌,鄭風家,李林鵬,等.學科教學知識對培養(yǎng)體育教師專業(yè)化途徑的研究[J].西安體育學院學報,2011,28(3):363-366.

[14]張永祥.知識觀視野下的我國當前基礎教育改革研究[D].蘭州:西北師范大學,2009.

[15]吳曉義.國外緘默知識研究述評[J].外國教育研究,2005,32(9):16-20.

[16]鄒斌,陳向明.教師知識概念的溯源[J].課程教材教法,2005,25(6):85-89.

[17]韓繼偉,馬云鵬.教師的內容知識是理論知識嗎?——重新解讀舒爾曼的教師知識理論[J].中國教育學刊,2008(5):30-32.

[18]辛濤,申繼亮,林崇德.從教師的知識結構看師范教育的改革[J].高等師范教育研究,1999,66(6):12-17.

[19]李長吉,張文娟.教師專業(yè)發(fā)展學校研究述評[J].教育科學研究,2010(11):63-69.