淺析都江堰市震后安置小區的居住環境需求——以“愛心家園”和“上游小區”調研為例

鄧茗尹

(四川農業大學都江堰校區城鄉建設學院,四川都江堰611830)

都江堰市是“5·12”汶川特大地震的極重災區,房屋和公共設施遭受嚴重破壞,中心城區60%以上街區建筑毀損。在上海市對口援建和全國人民支持幫助下,都江堰市經過3年艱苦卓絕的抗震救災、恢復重建,走出了一條以安置小區建設為手段,實現災民居者有其屋的堅強崛起之路。

居所是人的基本生存條件,震后安置小區是政府為受災居民專門提供的居所。居所環境具有物質和精神的雙重屬性,直接影響到人們物質生活和精神生活的質量。地震不但給受災居民帶來巨大的生理創傷,而且還對居民的心理產生深遠持久的影響,所以安置小區規劃建設應當充分考慮受災居民生理和心理狀況,為他們定做物質設施和精神環境,使他們減少或忘記地震帶來的痛苦,以積極的生活態度去迎接更美好的未來。

1 調研內容與方法

1.1 調研內容

本次調研涉及三方面主要內容:(1)安置小區的基本概況,包括區位、建設情況等;(2)安置小區的居民概況,包括居民來源、年齡構成、平均月收入;(3)安置小區的居住環境現狀,包括公共系統、景觀系統、安全系統和照明系統這四部分。

1.2 調研方法

采用收集資料、觀察、拍照、問卷、訪談等多種方式方法。震后安置小區基本概況的數據由相關政府部門提供,居民概況及居住環境現狀的數據主要來源于問卷調查和現場訪談。

筆者在都江堰市隨機抽取了臺灣同胞捐建的“愛心家園”以及上海援建的“上游小區”作為研究樣本。兩個安置小區分別進行20人的訪談,然后進行一定數量的問卷調查。每個安置小區發放問卷51份,其中愛心家園收回有效問卷43份,上游小區收回有效問卷45份,回收樣本具有一定代表性。

2 都江堰市震后安置小區樣本概況

2.1 安置小區樣本說明

2.1.1 臺灣“愛心家園”

臺灣“愛心家園”坐落于都江堰市灌口鎮外北街,是臺灣同胞捐助四川地震災區的最大項目,總投資1.2億元人民幣(其中臺資企業和臺灣同胞共捐資8 997萬元人民幣,其余部分由都江堰市政府籌集),建筑面積約6×104m2,可容納744戶居民。工程于2009年11月18日正式動工,2010年9月29日竣工驗收,目前已有610戶入住。

2.1.2 壹街區“上游小區”

“壹街區”是上海對口援建都江堰市災后重建工程中居民安置規模最大、投入最多、要求最高、功能最完善的項目,是集居住、購物、就醫、入學、觀光、休閑于一體的綜合性城市副中心,它占地約1.2 km2,安置房總戶數達2 966戶。該項目于2009年2月開始籌劃,3月搭建平臺,同年6月30日開工,2010年8月14日正式竣工驗收。“上游小區”作為“壹街區”的重要組成部分,很好地體現了壹街區的設計理念:以“川西風貌、上海風情、時代風尚”為引導核心,在整體目標下,實現生活形態與空間形態的多樣化,營建街道界面完整、院落圍而不合、暢而不透的特色城市街坊空間。

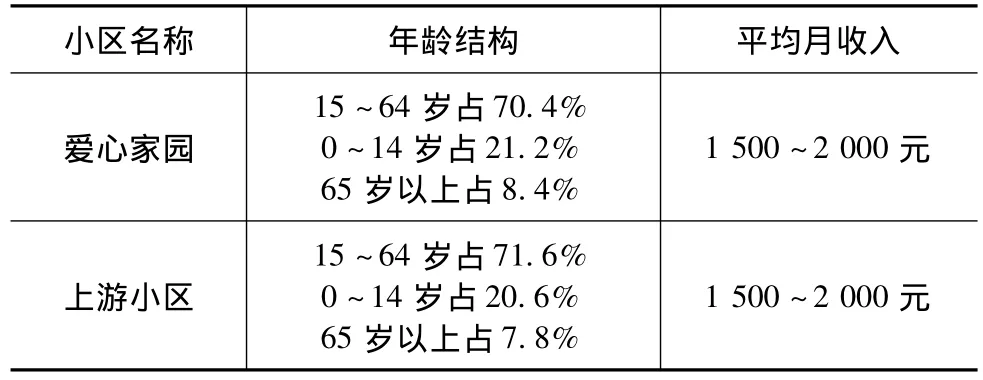

2.2 居民基本情況

根據現場調查發現,大部分居民來源于都江堰老城區,在年齡結構上老年人和兒童占全部人口比例約為30%,在經濟收入方面平均每月收入1 500~2 000元,屬于中低收入階層(表1)。

表1 小區居民基本情況

2.3 居住環境現狀

居住區,泛指不同人口規模的居住生活聚居地。現代居住區大多成片開發,通過小區建筑所圍合的外部空間中的環境設施,構建居住區景觀空間的多功能性和兼容性,形成小區居住環境,為人們的交通、交流、休息、鍛煉和嬉戲等各種戶外活動提供便利。

2.3.1 公共系統現狀

2.3.1.1 信息設施

兩個安置小區在信息設施方面都有配置,只是多少各有不同。愛心家園的信息設施相對較弱,大門處無小區名稱標識牌,小區內無公共通知欄,但單元樓指示標識牌則非常醒目且有特色。而上游小區的信息標牌全面且人性化,簡潔清楚,現代感十足。

2.3.1.2 衛生設施

作為新建的居住小區,愛心家園和上游小區的衛生設施都較為完備。垃圾箱外形各異,分布較均勻。但愛心家園的垃圾箱以藍色塑料桶為主,破壞了整體環境的美感。而上游小區內則多為外形古典簡約的垃圾箱,貼近小區建筑風格而且美觀大方。

2.3.1.3 交通設施

交通設施是小區居住環境中極為重要的一環,合理的交通設施將帶給居民以人性化的居住感受。愛心家園的交通以小徑為主,多為瀝青、水泥、水泥地磚道路,并設有多步臺階以順應小區地勢高差。但其鋪裝材料太過單一,鋪裝方式粗放簡單,景觀性較差并且少有文化特色,同時因缺少日常維護而顯得較為臟亂。上游小區除了有四周的城市道路將小區的南北兩區緊密相連外,還設有多級內部道路,交通組織比較完善。其道路由水泥、水泥地磚鋪成,但同樣只注重地面硯化,在鋪裝效果方面上景觀性不突出,都江堰的道教文化、水文化等文化特色沒有良好的體現出來。

2.3.1.4 游憩設施

游憩設施方面,兩個小區差別較大。愛心家園的游憩設施較少,分布很不均勻,只有邊緣一塊不足50 m2的集中游憩場地;健身器械安放隨意,器械數量少且種類單一;鄰里交流場地設置基本沒有;小區內休息設施相對較少,給居民生活造成了一定的不便。上游小區的游憩設施則較為完善,其游樂設施豐富,健身項目多樣,健身器材較完善;小區內休息椅大多以淺黃木質為主,加以鐵藝裝飾;鄰里交流場地集中在各棟住宅間的公共區域,符合居民鄰里交流的行為特征;小區內設有多處寬敞空地以滿足居民日常生活對晾曬的需求。但兩個小區對因災受殘人員專用設施的配置均明顯偏少。

2.3.1.5 居民對公共系統的需求

功能布局方面,在兩個小區的受訪居民中,大部分居民選擇了鄰里日常交流功能的需求,其次游憩、老年及兒童日常活動、健身等幾項功能也有需求(表2)。由于震后居民對于心靈交流的特殊需求,鄰里日常交流功能成為居民關注的焦點,也是他們日常生活精神層面極為重要的一個內容。在相關設施方面,大部分居民更關注功能設施的完善性和可持續性。

表2 小區居民關注人數比例(%)

2.3.1.6 公共系統現狀的評價

綜合兩個小區公共系統設施及居民對其需求的調查可以看出,上游小區的功能布局相對而言比較合理,在功能類型方面基本滿足了居民的需求,但在各類型功能場地的布置中還是存在部分問題。而愛心家園則在公共設施種類及分布方面存在很大缺陷,無法滿足居民基本需求。

2.4 景觀系統

2.4.1 景觀系統現狀

深圳某垃圾填埋場位于深圳市龍崗區,負責龍崗區生活垃圾的衛生填埋,包括垃圾滲瀝液的收集處理。垃圾滲瀝液原液選用了生化處理(IC厭氧+缺氧反硝化+好氧硝化) +深度處理(MBR+納濾+反滲透) 的處理工藝,出水指標達到GB 16889-2008生活垃圾填埋場污染控制標準表3的要求。但其濃縮液的特性決定了其對環境的危害性,該項目產生的膜濃縮液30 m3/d,因含鹽量高,難降解有機物濃度高,可生化性差,成為處理的難點。另外,本項目在原液處理階段,對氨氮做了吹脫等深度處理,所以氨氮和總氮相對一般垃圾滲瀝液濃縮液的含量較低。工程應用研究的進水水質情況如表1所示。

2.4.1.1 建筑小品

建筑小品既給小區帶來良好的生活氛圍,同時也能加深居民對新生活、新環境的歸屬感,而調研的兩個小區在建筑小品設施方面均不盡人意。愛心家園的建筑小品基本沒有,無法滿足居民的審美與游憩需求。上游小區的建筑小品數量比愛心家園稍多,以造型古樸簡約的木質廊架為主,但數量少,分布不均,且沒有凸顯生活環境的文化特征。

2.4.1.2 綠化設施

綠化是小區居住環境中十分重要一環,它形成層次豐富的植物群落結構和穩定的植物景觀,在一定程度上改善了居住區的小氣候,同時也帶給居民以美的生活享受。愛心家園的植物種類較少,顏色欠缺,植物配置不注重各類植物間的搭配,造成空間層次單一,植物群落結構不穩定,使得改善小氣候的功能降低。另外后期維護不到位,造成綠化比較雜亂,觀賞性差。上游小區的綠化設施較為豐富,在組團之間、道路之間采用了不同的綠化模式,組團、庭院綠地和道路綠地點、線、面結合,構成一個完整的綠地系統,把各個組成部分有機的聯系成一個整體,而且具有連續性。

2.4.1.3 水景設施

水景設施能帶給居民生動活潑的居住氛圍,適當增設水景,不僅為居住區環境增添不一樣的色彩,也為居民的身心帶來愉悅的享受。而遺憾的是,兩個小區在水景方面均無涉及。

2.4.1.4 照明系統

照明設施對整個居住區的作用很明顯,好的照明系統設施不僅給居民夜行帶來安全保障,也給居住區的環境營造良好的氛圍。愛心家園的照明系統設施主要以道路照明為主,造型簡約,基本能滿足居民夜間出行的照明需求,但燈景種類單一且缺乏色彩美感。上游小區的照明系統設施加入了部分配景照明,但大部分草坪燈隱蔽性不強而易遭損毀。兩個小區在道路照明設施劃分方面均無重點照明區域和標準照明區域,忽視了能源的節約。

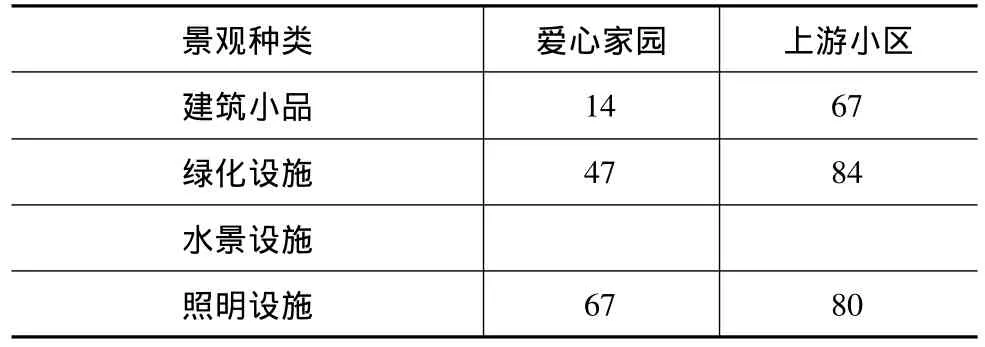

2.4.2 居民對景觀系統的需求

表3 小區居民對景觀系統的滿意度(%)

2.4.3 景觀系統現狀評價

綜合景觀現狀與居民對景觀需求的調查結果,可以看出愛心家園在景觀方面存在較多問題,而上游小區相對而言優點比較突出,基本符合居民需求。但兩者在水景設施方面都需要進行改善。

2.5 安全系統

2.5.1 安全系統現狀

安全系統設施是居住區安全的保障,也是居民考量居住環境的重要因素之一,它直接關系著居民的人身安全和財產安全。愛心家園主要以單元樓底樓的指示性標識和警示性標識為主,而上游小區除了標識牌、通知欄之外,對外來人員的盤查工作做得十分到位,讓居民安心、放心。但兩個小區的攝像監控系統都還有待加強。愛心家園安全系統滿意度為47%,上游小區安全系統滿意度為73%,表明了小區居民對安全不是很放心。

2.5.2 安全系統現狀評價

綜合安全系統現狀與對小區安全系統滿意度的調查結果,可以看出愛心家園居民對安全系統的滿意度不高,而上游小區居民相對則較高。但兩者都需要在安全方面進行改善,根據小區治安狀況安裝報警監控等安全技術防范系統,居民樓的單元門須選用樓寓對講電控防盜門,分戶門須選用具有三方位鎖功能的防盜門。聘請的保安或物業管理人員須晝夜值班護衛,并加大保安巡邏力度,確保小區安全。

3 分析調查結果

3.1 居民對居住環境需求的分析

3.1.1 居住環境需求理論

美國著名心理學家和行為科學家馬斯洛(A.Maslwo)在1943年出版的《人類動機理論》一書中提出了“需求層次論”。馬斯洛認為,人類需求盡管千差萬別,但存在著某些共同的需求,他把這些共同需求歸納為五類,即生理需求、安全需求、交往需求、尊重需求和自我實現需求。這五類需求同樣涵蓋了人類對居所的期待,在居住環境方面表現為生活環境需求、生態環境需求、心理環境需求。

3.1.1.1 生活環境需求

對生活環境的需求是人類對居住區最根本的需求。它包括住宅的適用性、安全性、居住區交通的便捷性、公共服務設施的方便性、居住區的游憩環境、治安環境和物業管理等。作為震后安置小區,生活環境在做到與震前生活環境相近的同時,也要著重體現以療養、靜修等為主的特色。

3.1.1.2 生態環境需求

生態環境需求包括對自然生態和人工生態的需求。自然生態是指新鮮的空氣、充足的陽光、充分的水體、土地和原生植被等;人工生態是指經過人工改造過的適合人們生活的第二自然生態,如對地形地貌和水體的改造、綠化鋪裝、人工氣候等。都江堰“順水情而治,依山勢而鑿”,要在滿足最基本生態環境的同時,將其所昭示的文化價值內涵與自然生態完美結合。

3.1.1.3 心理環境需求

精神設施完善的居住區,除了滿足人們的居住需要外,還應滿足居民在心理上、美學上、精神上、交往上的需求。居住區的內外環境,從空間設計、立面居住環境造型、平面布置及線條的設計、材料色彩的使用都會使人產生不同的心理反應。震后安置小區既要延續居民生活方式,延用具有代表性的文化符號,又要滿足居民在交流、交往和對新環境具有歸屬感的強烈要求。

3.1.2 都江堰震后安置小區居住環境需求分析

根據此次調研可知,都江堰震后安置小區的居民對于居住環境的需求,具體化為經濟適用性、文化延續性、植被宜人性、功能特殊性等幾個方面。

3.1.2.1 經濟適用性

地震造成了居民在物質上的巨大損失,使居民的經濟能力降低,同時大部分居民經濟收入水平偏低,用于居住環境日常維護的資金很少,這就要求所構建的居住環境必須是可持續性的,在后期維護中是低成本的。

3.1.2.2 文化延續性

安置小區居民都是被迫由一個熟悉的居住環境,短時間內搬遷到一個陌生的居住環境,在一定時間內居民心理難以適應。而地震的特殊情況又決定了在構建新的居住環境時,需體現出對原居住環境在文化和風格上的延續性,以加快對新居住環境的順應和增強歸屬感。

3.1.2.3 功能布局的特殊性

由于地震所帶來的巨大心理創傷,安置小區居民在心理需求方面顯得更加迫切,他們需要傾訴的對象,需要串門叨嗑,所以緊密的鄰里關系成為居民生活中的重要內容。這是有別于其他類型的居住小區“雞犬之聲相聞,老死不相往來”的顯著特點,因此在常用的功能分區方法上還應重點考慮社區鄰里交流功能的布局,從而以功能布局的合理性達到和諧鄰里的目標。

3.1.2.4 植物景觀的的宜人性

植被景觀應根據居住環境的功能要求、植物的生態習性合理配置。植被景觀既要使人有回歸大自然的感覺,還要給人以美感,給小區居民心理上放松、舒適、宜居的感覺,起著提升居民生活質量、發揮生態效益的作用。植被景觀應增強居民對小區的依賴和熱愛,把痛苦的地震陰影減少到最低。

3.2 居住環境的不足與改進

按照馬斯洛“需求層次論”對調查內容進行分析,可以看出目前都江堰市震后居民安置小區總體建設狀況良好,居民基本滿意,但是也存在不足,需要相應改進和完善。

3.2.1 功能布局

部分震后安置小區在功能布局中,忽略了安置居民對于鄰里交流的功能需求,同時也忽略了殘疾人、老人和兒童日常生活中對居住環境的特殊功能需求。比如愛心家園小區內坡道臺階較多,而且沒有適合輪椅通行的專用通道,造成年邁的老人日常生活極不方便。因此,小區需要增加殘疾人、老人和兒童安全設施,并且在空地上多設置靠椅以供居民休憩。

3.2.2 功能設施

只有以人為本的設計理念才能符合居民真實的心理和生理需求,因而設施的布置,須根據震后安置小區內居民數量和居民行為心理這兩方面因素,在功能設施的數量、位置、舒適性這幾個方面充分考慮。一些震后安置小區的功能設施不完善,如缺失休憩的園椅、指示牌、公廁等。另外安全得不到很好的保障,兩個小區都曾發生過盜竊事件。因此小區需要在設施維護、更換種類的同時,加強安全巡查密度及強度。

3.2.3 植被景觀

在居民的審美需求中,要求植物景觀既要整體季相多樣化,同時還要植物個體景觀多元化。在植物景觀方面,大多數震后安置小區植物種類單一,植物配置簡單,這使得觀賞性差且生態效益也沒能發揮。這需要對小區綠化適當優化,比如花園按照“靜景”來規劃,建造一些宜游宜留的環境設施。周環樓宇的小區林蔭道路,可視同游覽線,按“動景”來規劃。在道路兩側種草栽花,間設建筑小品,路引人隨,移步換景,更好地使小區植被環境融入溫馨的生活之中。

3.2.4 景觀設施的細節

小區需要對無處不在的細節進行雕琢,以細節體現都江堰的山水特色和人文傳統。大部分震后安置小區景觀設施少,且設計簡單、觀賞性差,缺乏都江堰自身山水文化、道教文化等特色。硬質鋪裝單一追求地面硬化的效果,對于鋪裝的景觀性和地域性考慮不足,同時所選擇的材料易于損毀,可持續性差。

3.2.5 維護中的經濟性

地震的特殊情況決定了震后安置小區居住環境的日常維護須是低成本的。這包括在硬質鋪裝、功能及景觀設施的材料選擇中,應注意材料的耐磨損性。在植物景觀中,應選擇適應較快、生理恢復期短的植物。在水景及燈景的設計中,須考慮到其運行與能源的節約。

4 總結

“居者有其所”深深扎根于中華民族的生活方式和思維習慣中,居所環境潛移默化地塑造居民的心理態度和行為方式。震后安置小區居住環境規劃建設不僅在宏觀上應體現歷史及階段發展的特點,在微觀上更應結合地域特征和居民具體而特殊的經歷,對特定群體的各種工作生活行為進行研究,深入發掘共性和個性,創造出既具有歷史文化又具有地方特色,體現小區唯一特征,符合特定對象的心理需求,彰顯人文關懷的優良環境。

[1]吳良墉.人居環境科學導論[M].北京:中國建筑工業出版社,2001

[2]白德憊.居住區規劃與環境設計[M].北京:中國建筑工業出版社,1993

[3]張海林,董雅.城市空間元素公共環境設施設計[M].北京:中國建筑工業出版社,2007:78-79