0.2%苯扎溴銨溶液對感染創面治療療效的觀察與分析

劉華 崔藝薷 畢德余

創面的感染及不愈合是外科臨床常見病,尤其多見于污染創面的愈合方面,往往發生傷口的紅腫,傷口的感染,延遲愈合甚至不愈合。傷口的感染成為困擾外科醫生的一大難題,并且近年來有上升的趨勢[1]。本病主要表現為傷口處紅腫、疼痛、腫脹、有少量的滲出,傷口愈合延遲乃至不愈合。筆者收集自2007年以來運用0.2%苯扎溴銨溶液沖洗創面及傳統換藥(碘伏無菌消毒)治療創面進行治療的患者并進行療效比較,現將結果公布如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取鄒平縣人民醫院自2007~2012年住院病例64例,男29例,女25例,年齡11~74歲,按入院時間隨機分為治療組和對照組。治療組32例,男14例,女18例;年齡22~74歲,病程最短5 d,最長3月。對照組32例,男15例,女17例;年齡11~76歲。病程最短7 d,最長6月。兩組患者在年齡、性別、發病部位、病程的分布差異均等方面均無顯著性意義。

1.2 診斷依據 診斷符合外科感染的診斷標準: ①創面區出現紅、腫、熱、痛,有膿性分泌物。②全身出現發熱、呼吸心跳加快、乏力等癥狀。③血常規示白細胞計數上升或下降。④病原體鑒定:取患處膿液或穿刺液做細菌培養可見細菌生長。⑤采用免疫學分子生物學等特殊檢測手段明確致病菌感染[2]。具備以上①②或①③④⑤或①③⑤即可診斷創面感染。

2 治療方法

治療組, 用0.2%苯扎溴銨溶液沖洗無菌消毒后的創面,每日換藥一次,直至創面愈合為止。對照組 用碘伏無菌消毒創面,每日換藥一次,直至創面愈合為止。兩組患者換藥期間,注意創面的紅、腫、熱、痛等情況;注意創面的滲出情況;注意換藥時患者的疼痛的感受。

3 治療結果

3.1 療效評價標準 參照①創面的愈合時間的長短,②創面的清潔程度,③創面的感染程度,④創面換藥時患者的疼痛程度,⑤創面愈合后疤痕外觀的大小,⑥創面皮緣的壞死情況。綜合以上六方面以每方面滿分2分計算(優2分,中1分,差0分),評價每個患者的愈合情況。優10~8分,良7.9~5分 ,中 4.9~2 分 ,差 1.9~0 分。

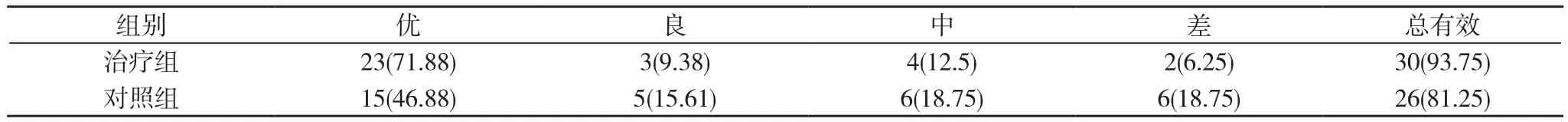

3.2 治療結果 創面愈合后評定療效,其中治療組病例32例,優23例,良3例,中4例,差2例,總有效率93.75 %。對照組病例32例,優15例,良5例,中6例,差6例,總有效率81.25 %。治療組療效優于對照組(P<0.05)。結果見表1。

表1 治療組與對照組治療后臨床總有效率評價例[例(%)]

本研究治療組32例患者中僅有2例出現皮緣壞死,經長時間換藥處理后因皮膚缺損大爬行慢,造成肌腱外露,行皮瓣轉移覆蓋術治療。

4 討論

外科創面根據污染的情況可分為I類Ⅱ類Ⅲ類傷口,傷口的清潔程度不同影響著創面的愈合優劣,外科傷口的愈合在很大程度上取決于患者受傷時的創面清潔程度,尤其是污染傷口經過清創后一期縫合,雖經過消炎抗感染治療,但仍有潛在的感染的危險。創面的感染已成為影響患者預后的一大難題[3]。創面長期不愈往往造成皮下組織的失活,皮緣的壞死不經過積極治療易誘發機體的深部感染,為此在治療上除運用抗生素預防感染,換藥的治療也是必不可少的環節。通過運用0.2%苯扎溴銨溶液與碘伏無菌消毒治療表現出以下優勢:①傷口的愈合時間縮短。②減輕患者換藥時的疼痛,防止與傷口粘連。③縮小了手術切口邊緣的硬結的大小,使瘢痕減小,有利于手術后的美觀。④降低了創面的感染率,尤其是對于污染傷口優勢更加突出。

分析原因可能在于以下方面:①苯扎溴銨為一種季銨鹽陽離子表面活性廣譜殺菌劑,殺菌力強,對于炎癥的抑制有一定的作用[4]。②0.2%苯扎溴銨溶液持續殺菌時間長,使創面處于藥物有效濃度內。0.2%苯扎溴銨溶液中有效殺菌因子長時間作用于創面,能有效地清除病原體入侵人體后產生的內毒素,苯扎溴銨刺激人體產生白介素,趨化性因子作用于細菌,這些促炎癥細胞因子的活性有利于抑制和清除細菌。③形成抑菌屏障:苯扎溴銨中的油性物質含有多種抑菌作用的物質構成體表抵御病原體入侵的屏障。其中自然(NK)細胞阻止病原體在上皮表面的粘附并發揮防衛作用[5]。

本組資料表明,兩組患者經治療兩療程后,治療組的總有效率優于對照組,經χ2檢驗,差異有統計學意義,表明苯扎溴銨針對創面愈合的治療具有良好的療效。當前治療創面的壞死基本上采取轉移皮瓣覆蓋的方法,病程長,患者痛苦不宜接受,為此預防皮緣的壞死治療組在一定程度上起到了積極作用。采用苯扎溴銨換藥治療創面,促進愈合,防止感染,安全可靠,療效優越,可作為有效外科換藥治療方法。

[1] 胥少汀,葛寶豐,徐印坎,等.實用骨科學.第3版.北京:人民軍醫出版社,2005:1337-1338.

[2] 吳在德,吳肇漢,等.外科學.第7版.北京:人民衛生出版社,2008:126-127.

[3] 梁頌名.外科匯編.上海:上海科學技術出版社,1978:183.

[4] 陳新謙,金有豫,湯光,等.新編藥物學.第17版.北京:人民衛生出版社,2011:844.

[5] 張振斌,谷雙魁,康林,等.炎癥因子對下丘腦-垂體系統的影響 .河北醫科大學學報, 2004 ,25(3):185.