贛州大橋東錨碇地下連續墻施工監控研究

余立志

(1.長沙理工大學土木建筑學院,湖南長沙 410000;2.廣東省長大公路工程有限公司,廣東廣州 511430)

0 引言

為保證連續墻施工及錨碇基坑開挖過程的安全有序進行,根據設計文件提出的監測要求,在地連墻開挖和錨碇施工期間需要對連續墻及其附屬結構的重要部位進行安全警告監測,監控地連墻在施工過程中由于車輛、土壓力、水壓力等各種因素產生的變化進行觀測,做好信息化施工,為工程順利實施提供有利條件,達到安全施工的目的。

1 工程概況

東錨碇底面最低點高程+78.304 m,進入弱風化泥質粉砂巖約5.8 m,原地面標高約為 +99.5 m,最大開挖深度約21.2 m。開挖深度內存在較厚的卵石層(最大約10 m),為透水層,且與贛江河床相連通,綜合東錨碇范圍內地質和水文資料,為了施工的方便性和安全性,決定采用地下連續墻作為支護結構。地下連續墻采用圓形結構,外徑60.6 m,內徑58.6 m,墻厚1 m,頂面標高為+99.5 m,液壓抓斗和沖擊鉆機作為主要成槽機械,采用“鉆抓法”成槽。

2 監控網建立

2.1 獨立相對坐標系統的建立

贛州大橋前進方向為正東方向偏19°31'48″,為便于現場觀測過程中更好地計算地連墻變形數值和方向,確保現場能夠直接提供測量觀測數據結果,達到高效率高質量的觀測要求,需對地連墻觀測建立獨立相對坐標系。鑒于主橋主塔建立了相對坐標系,且J4,J5點在主塔相對坐標系里,故直接采用主橋已建立獨立坐標系,以大橋前進方向為正北,以K1+000為原點建立獨立坐標系統。

2.2 控制網點布置

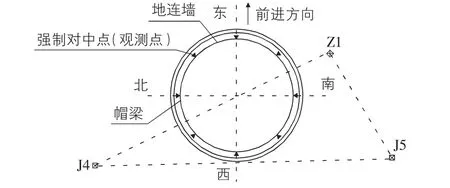

大橋東岸地連墻施工所用點主要為J4,J5,現根據現場環境因素考慮觀測方便和滿足施工觀測要求,在排澇站旁邊路邊增加Z1點,以滿足觀測需要。對于地連墻墻體觀測點布設,采用地連墻帽梁上埋設好觀測點,在觀測地連墻位移變化時需要除去觀測點本身的位移增量。東岸地連墻觀測控制網布設點位如圖1所示。

2.3 監測頻率與預警控制

監測工作貫穿整個地連墻的施工,根據監測內容的不同,制定相應監測頻率:1)在測點設置完成后測量基準值;2)在開挖每層基坑前與開挖后各測量一次;3)基坑開挖完后三日內每天測量一次;4)在錨碇基礎施工過程中每3天測量一次;5)在贛江水位突漲期間加強觀測,水位較高期間加強觀測;6)下雨等惡劣天氣可能對基坑安全產生影響時也應及時觀測。

在監測過程中,如發生數據變化超過規定的相應預警值,應立即進行預警方案,分析其原因,并采取有效措施控制。監測預警值見表1。

圖1 監控控制網及帽梁監測觀測點布局圖

表1 地下連續墻監測內容預警值

3 施工監測方案

3.1 帽梁的監測

帽梁的豎向和水平位移的監測可以有效地反映地連墻整體的沉降和變形,為此,需在帽梁表面設置測量觀測點對帽梁的豎向和水平位移進行監測。

1)測點設置。為觀測帽梁整體位移均值和局部位移值,在帽梁澆筑過程中在路線軸線和夾45°角處埋設強制對中螺絲。觀測點布置如圖1所示。2)觀測方法。對帽梁位移監控測量方法采用坐標測量,直接測量出觀測點位坐標X數值為路線前進方向,Y數值為路線橫軸向。高程監測采用四等水準測量。為保證測量數值的準確性和觀測精度,觀測過程中必須保證后視對中的準確性。

3.2 地連墻的水平位移和測斜

地連墻的水平變位是指墻身每一豎向截面上不同深度的變形,通過測斜來計算地連墻的水平變位。

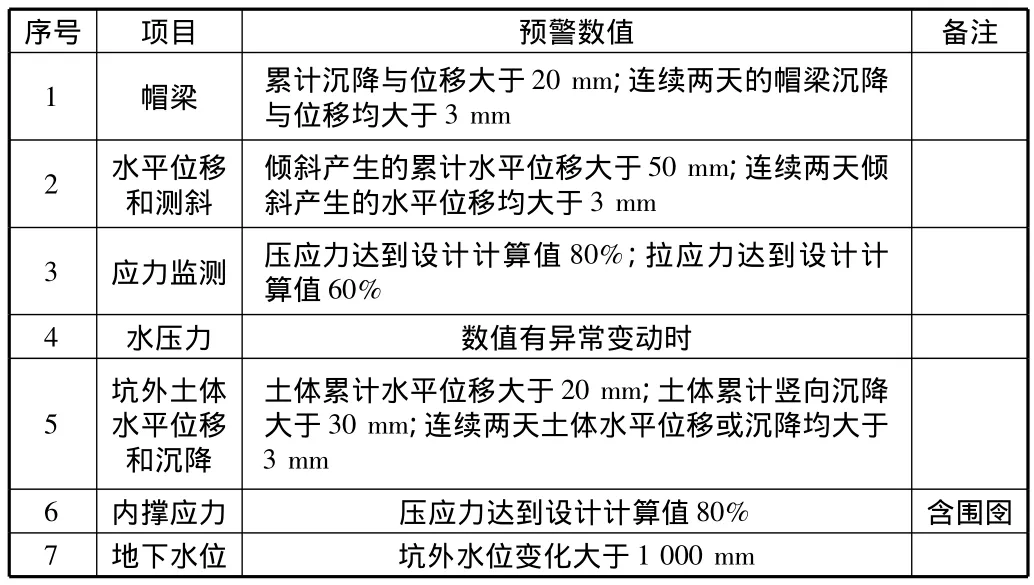

1)測點布置。連續墻施工時在墻體鋼筋籠內埋設測斜管,采用美國Geokon-603測斜儀測試測斜管各深度位置的傾角,然后根據傾角變化量計算連續墻墻身水平變位。測試原理如圖2所示。

圖2 斜測原理與測斜管布置圖

由于墻底深入基巖,故可認為墻底是一個穩定不動點。設墻底測點編號為1,沿高度方向依次增加。測斜管第i個測點的傾角變化量為 θi,第 i段的傾角為,則第i段產生的水平位移Δi為:

Δi=Li×sinα。

第i個測點(i>1)位置處的水平位移Xi為:

測斜管管徑為70 mm,長度略大于墻深。測斜管內壁有2組互成90°的縱向導槽,導槽控制了測試方位。測斜埋設時,要保證管內壁一組導槽垂直于墻體,另一組平行于基坑墻體。且在測斜管長度方向與連續墻深度方向基本平行,不允許出現明顯彎曲。測斜管一般露出地面100 mm~200 mm左右,埋設后應在其周圍設置明顯標志,并用磚及水泥做一個方形保護臺。地連墻內共埋設四組測斜管,均勻分布在連續墻圓周上,長度同墻深,具體布置如圖2所示。

2)測試方法。測量以孔底為基準點,從下往上每間距0.5 m測一個點,不得漏測。測試時,測斜儀探頭沿導槽緩緩沉至孔底,穩定一段時間后,自下而上以0.5 m為間隔,逐段測試傾角并采用底部推算法計算各測點的水平位移。

3.3 地連墻應力監測

地連墻的水平變位是指墻身每一豎向截面上不同深度的變形,通過測斜來計算地連墻的水平變位。

與方形地連墻相比,本項目的圓形地連墻具有明顯的拱效應來抵抗一部分墻體由于豎向彎矩產生的變形,可明顯提高連續墻的豎向抗彎剛度。但由于拱效應會在連續墻內產生沿連續墻周向的軸力,所以,地連墻的應力監測應包含由豎向彎矩產生的豎向應力和由于拱效應產生的沿連續墻周向的環向應力。

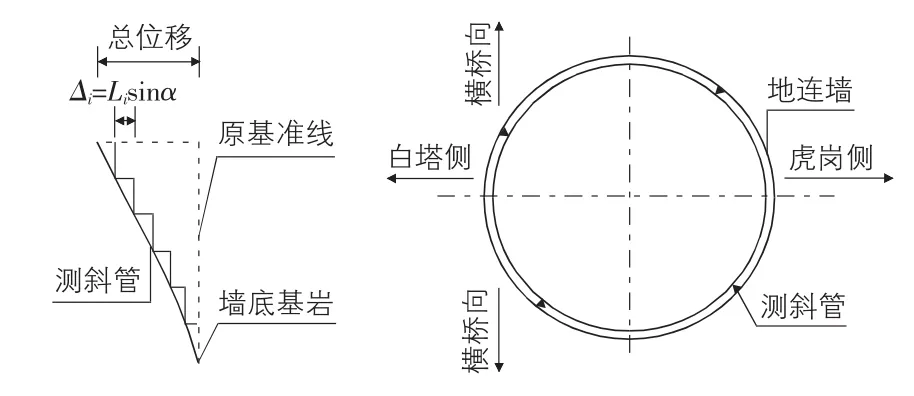

1)測點布置。由于連續墻不同位置承受的地基土壓力不同,所以其不同位置承受的彎矩和軸力也不同,為了有效監測連續墻的受力狀態,沿地連墻周向平均設置4個測試位置分別監測混凝土豎向和環向應力。這四組應力測試位置與測斜管的位置一一對應,以便于分析連續墻的受力狀態,具體測點位置見圖3。

圖3 地連墻應力監測點布置圖(單位:cm)

在每個測點位置上,沿連續墻高度方向選取9個截面進行連續墻應力監測,其中包括七個開挖層的各底面處、嵌巖層面以下2 m處和地連墻底端面,具體布置見圖3。

應變計綁扎在鋼筋上并安裝牢固,且不能發生彎曲和扭轉,以保證測試質量。在應變計安裝時,與應變計連接的電纜應保證一定的蛇形狀,以使其在受到意外拉伸時有充足的長度儲備,保證電纜不被拉斷。應變計測試接頭及露出混凝土的電纜應合理布置,設置明顯標志并告知相關施工人員,保證其在施工過程中不被破壞。

2)測試方法。地連墻的應力測試通過振弦式混凝土應變計進行:在連續墻同一截面兩側分別沿連續墻豎向布置一個應變計,用以測試該位置處由豎向彎矩產生的豎向拉應變和壓應變;在連續墻周向布置一個應變計,用以測試該位置處的環向應變,通過混凝土的試驗彈性模量計算混凝土應力。

應變計及測試儀應具備溫測功能以考慮溫度對混凝土應變的影響,以便更加精確的測量混凝土應力,因此每次測量應變時應同時測量溫度。測試混凝土應變應該在測試儀顯示應變值穩定后才能讀數,如果在讀數過程中應變值變化大于3個微應變則應重新讀數。測試儀應具備數據存儲功能,并在每次讀數時存儲數據,但測試記錄應以手工記錄為主。

3.4 地連墻外側水壓力

基坑開挖施工中進行井底降水,降低水壓,保持基坑內土體相對干燥,達到便于開挖操作的目的。對孔隙水壓力的變化進行監測,可有依據地控制降水速率,達到施工安全的目的。

同樣,在基坑開挖施工中,由于坑內土體卸載,導致墻體內外土壓力失衡。對土壓力的變化進行監測,可了解基坑周邊土體的狀況,校驗圍護墻體的變形特征,并據此控制開挖速率、開挖方量及內襯澆筑控制時間,達到施工安全的目的。

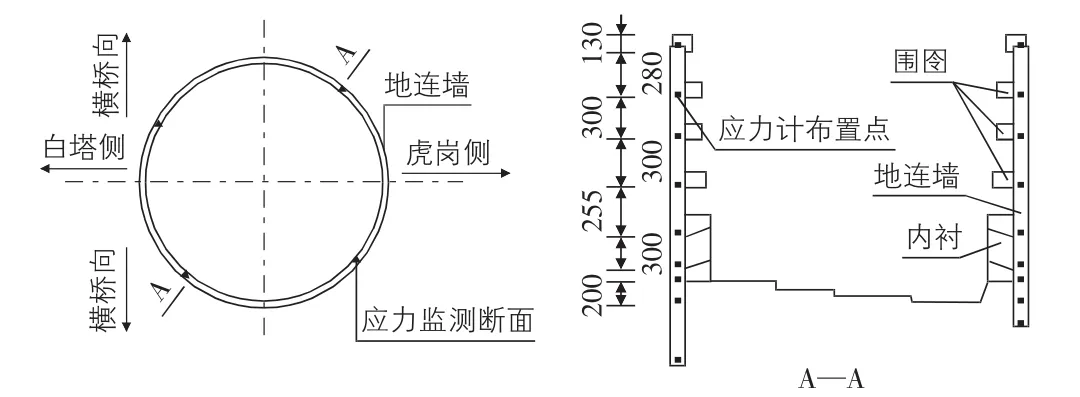

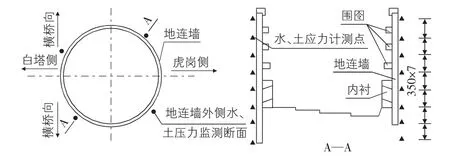

1)測點布置。孔隙水壓力計和振弦式土的設置位置相鄰,均在距墻體外圍0.5 m處布設。振弦式孔隙水壓力計和土壓力盒布設在同一斷面處,如圖4所示,分4組斷面,每組8個測點,沿高度方向均勻布置,土壓力傳感器與孔隙水壓力計相鄰并排布置,共計振弦式孔隙水壓力計32件和振弦式土壓力盒32件,用頻率計測量。根據出廠時標定的頻率—壓力率定值,分別求得孔隙水壓力值和土壓力值。

圖4 地連墻外側水、土壓力監測點布置圖(單位:cm)

2)測試方法。測量水土壓力時分別采用振弦式孔隙水壓力計和振弦式土壓力盒,沿地下連續墻外圍布置,根據出廠時標定的頻率—壓力率定值,分別求得孔隙水壓力值和土壓力值。

3.5 其他監測方案

在基坑開挖過程中,隨著每個開挖區逐層往下開挖,由于沒有坑內土體與坑外土體受力相平衡,地連墻受到的坑外水土側壓力隨著開挖深度逐漸增大,并對墻體產生一定量的變形和徑向水平位移,進而坑外土體也隨之發生一定量的變形和位移。為了準確地計算墻外水土側壓力,需要準確地監測坑外土體水平位移和沉降。

此外,根據拱效應,為抵抗坑外側土壓力,除了地連墻墻體本身承受大部分軸力外,作為附屬結構,圍囹和內襯也受到一部分軸力,提高了連續墻的剛度和整體性,故圍囹和內襯的應力和軸力也是監測的重要內容。

4 結語

贛州大橋東錨碇地下連續墻在施工過程中通過以上幾項監控方案,有效的對連續墻構造物各項數據進行預警與控制,保證了施工的安全性,并為后來地下連續墻施工監控提供了借鑒。

[1] 交通部第一公路工程總公司.公路施工手冊橋涵手冊[M].北京:人民交通出版社,1999.

[2] JTJ 041-2000,公路橋涵施工技術規范[S].

[3] 曾紹炳.地下連續墻施工變形監測與結果分析[J].桂林工學院學報,2009(4):37-38.