基于景觀生態學的黃石市城市綠地系統研究

尹發能,葉 勇,龍 滿,董元華,張友濤,陳貴兵

(湖北師范學院 城市與環境學院, 湖北 黃石 435002)

0 引言

景觀生態學是地理學與生態學交叉形成的學科,以整個景觀為研究對象,通過能量流、物質流、信息流在地球表層傳輸和交換,通過生物與非生物的相互轉化,研究景觀的空間構造、內部功能及各部分直接的相互關系,探討景觀異質性發生發展及保持異質性的機理,建立景觀的“時-空”模型[1]。隨著景觀生態學的發展,人們逐漸把研究的目光轉向城市,從景觀生態學的角度,對城市這一人類活動的中心進行研究[2]。

在城市綠地景觀生態學中可以將城市綠地景觀劃分為斑塊(Patch)、廊道(Corridor)、基質(Matrix)等基本景觀單元。就城市而言,最具有指導意義的是景觀生態學中的“廊道-斑塊-基質”理論。斑塊(Patch)是指與周圍環境在外貌或性質上不同,但又具有一定內部均勻性的空間部分,城市綠地景觀的類型、大小、形狀、邊界、動態及內部均質程度對城市綠地生態系統有特定的生態學意義[3]。城市綠地斑塊是指公園、花園、庭院、小游園、廣場等點狀空間。廊道(Corridor)是景觀中唯一的線型要素,是不同于兩側相鄰土地的一種特殊帶狀要素類型。城市綠地系統中的廊道是由規劃區內的道路綠地、河岸防護林等帶狀綠地組成。基質(Matrix)是景觀中分布最廣、連續性也最大的背景結構。它一般呈面狀,對景觀功能起著重要作用。城市中的基質與廊道、斑塊之間沒有嚴格的界限,“基質”本身也是由不同大小的斑塊和廊道組成,如居民區、商業區、工業區等[4]。

遙感技術的應用為城市綠地系統的規劃提供了技術支撐,特別是對城市綠化空間的定量研究,使得景觀格局指數得以高精度的實現。本文以黃石市2010年Landsat ETM+遙感影像為基礎資料,對黃石市城市綠地斑塊信息進行了提取并作出分析和評價,對黃石市城市綠地系統規劃具有一定參考意義。

在本次研究中,由于使用的Landsat ETM+遙感為30米分辨率,對城市綠地斑塊的提取較為有效,而對于綠地廊道特別是道路綠地信息的提取較為有限,對道路綠地只能提取部分信息。因此本次研究的重點在于城市綠地斑塊,意在運用景觀生態學原理對其進行量化分析,研究其分布的合理性。

1 研究區概況

黃石市地處于湖北省東南部,全市現轄黃石港區、西塞山區、下陸區、鐵山區四個城區及大冶市、陽新縣,總面積4583 km2.市區形狀呈“入”字形,三面環山,一面臨江,全境地勢由西南向東北傾斜,地形破碎,局部地方形成不完整的山間盆地,崗地坡度一般較為平緩,沿江一帶標高較低。該區為典型的亞熱帶東亞大陸性氣候,年均降水量1382.6 mm.在中國植被區劃上屬于亞熱帶常綠闊葉林區,而地帶性植被類型則是亞熱帶常綠闊葉落葉混交林,實際上亞熱帶針葉林占一定優勢,還有亞熱帶竹林、灌叢、荒山草地及人為栽種的混合植被類型(街道、公園綠化帶)。

本次研究區域為《黃石市城市總體規劃(2001-2020)》確定的黃石市區,即黃石港、西塞山、下陸、鐵山四區組成,面積237km2.所用數據為國際科學數據服務平臺(http://datamirror.csdb.cn/)下載的Landsat ETM+遙感影像(2010-07-07)、黃石統計年鑒、黃石市行政區劃圖以及《黃石市城市總體規劃(2001-2020)》等。圖像已經過初步的幾何校正和初步輻射校正,利用經數字化的行政區矢量圖層裁剪出了研究區的影像。研究中所用軟件包括Erdas9.1、Envi4.1、Fragstats3.3、Arcgis10.0等。

2 遙感圖像的處理及景觀指數的選取

2.1 最佳波段的組合

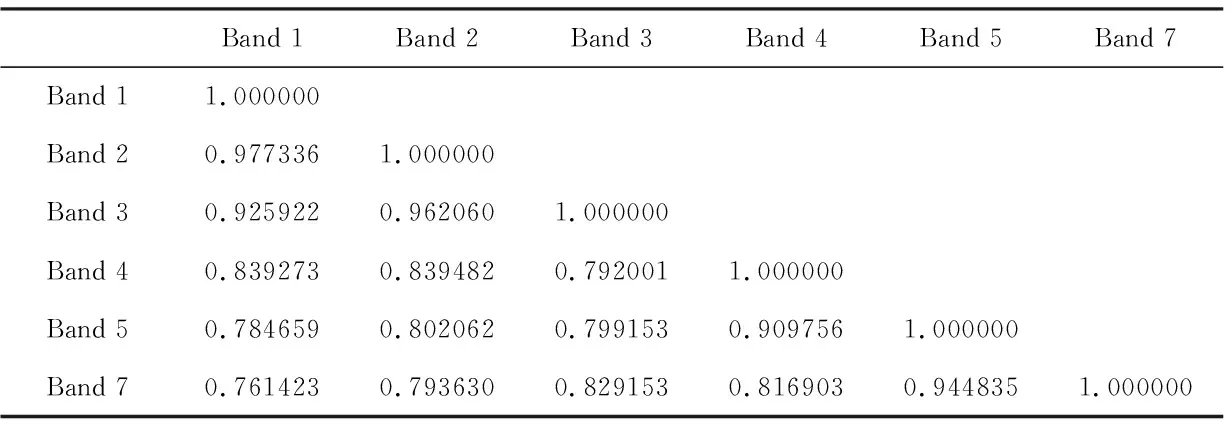

本研究采用最佳波段組合法。通常波段選擇應遵循三個原則:1)所選的波段信息量要大;2)波段之間的相關性要小;3)波段組合對所研究地物類型差異要大[5],波段的相關系數越小,表明各個波段的獨立性越高,信息的冗余度也就越小[6]。用envi軟件生成相關系數矩陣,進行波段相關性分析,求出相關系數矩陣如表1所示。由于TM 6波段為熱紅外波段,分辨率較低,本研究中未使用該波段。

表1 波段相關系數矩陣表

由相關性矩陣表可以看出TM1、TM2、TM3具有很高的相關系數,TM4比較獨立,TM5和TM7相關系數較高。因此,應選擇TM1、TM2、TM3中的一個波段,TM4以及TM5和TM7中的一個波段。由此可以得到6種波段組合情況TM145、TM245、TM345、TM147、TM247、TM347.

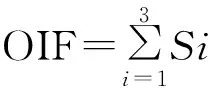

研究中運用最佳波段組合指數法確定組合波段,即用三個波段的標準差及兩兩之間的相關系數計算一個最佳指數因子[7]。

公式中:Si為第i波段的標準差,Rij是第i波段與第j波段之間的相關系數。OIF越大,說明波段包含的信息量越大,波段間相關性越好。表2為OIF指數表。

表2 OIF指數表

表2可以得知,TM145波段組合的OIF指數最大,同時由表1得出的TM145相關性較低,故最終選擇TM145這三個波段合成假彩色遙感影像來進行綠地信息的提取。

2.2 圖像的解譯和分類

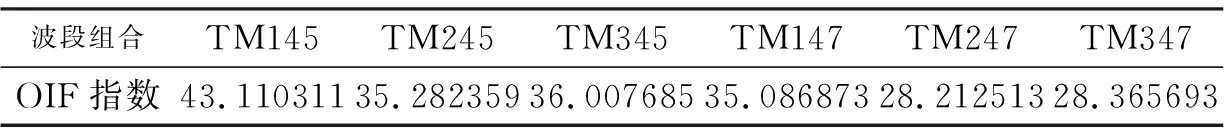

本次研究中主要采用非監督分類對遙感圖像中地物進行分類。非監督分類不需要人工訓練樣本,僅需要輸入分類數,計算機按照一定的規則自動根據相元光譜或空間等特征組成集群組,然后分析者將每個組和參數相比較,將其劃分到不同類別中[7]。本文通過非監督分類分別將TM145三個波段合成假彩色圖像分為12類、15類、18類、20類,經過比較確定分為18類。為消除同物異譜現象和便于景觀指數計算,通過實地調查和Google earth對地物進行識別,最終將圖像合并分為6類,即林地、草地、耕地、建設用地、水域、未利用地(見圖1).

圖1 基于遙感影像的2010年黃石市土地利用分類圖

2.3 景觀指數計算

城市綠地景觀的等級、形狀、大小、質量和空間結構的組合是反映城市生態系統的重要因素之一,它對城市自身的功能結構、生態平衡、生活舒適度、城市局地氣候具有重大影響。對城市綠地景觀生態系統空間特征的度量,是城市綠地景觀空間結構研究的深化方向[8]。城市綠地景觀的形狀、大小、分布等對綠地系統的功能發揮具有重要的作用。通過研究景觀格局指數,可以對綠地系統的空間布局進行合理有效的量化分析。

本文通過GIS軟件和Fragstats景觀軟件對制作的黃石市綠地分布圖中對草地、林地、耕地三類綠地的景觀格局指數進行了提取。

根據黃石市城市綠地系統格局分布的重點和景觀格局指數的生態學含義,選取了八個指標,包括斑塊類型面積CA、核心斑塊總面積TCA、總核心斑塊指標TCAI、斑塊平均面積MPS、面積加權平均形狀指數AWMSI、面積加權平均斑塊分維數AWMPFD、平均最近距離MNN、斑塊類型占景觀面積的比例MPLAND.

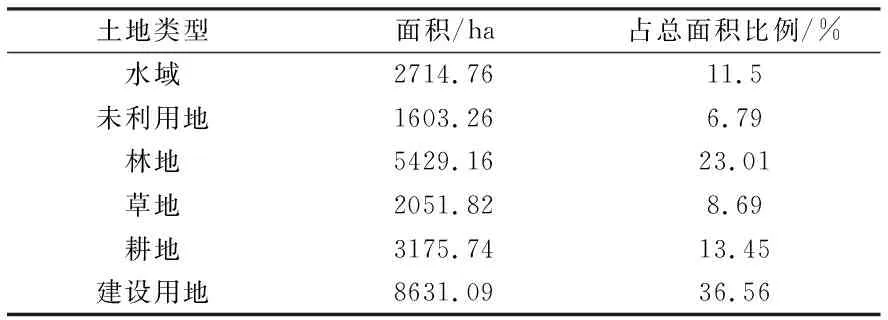

表3 2010年黃石市土地利用分類統計表

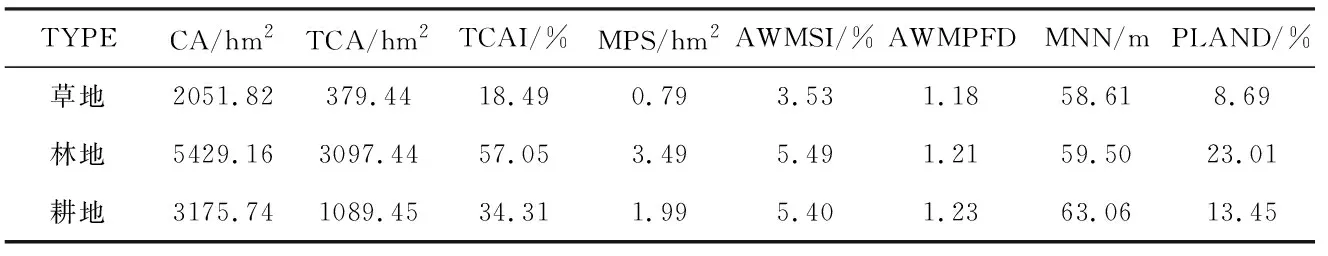

表4 黃石市各類綠地類型景觀指數

3 黃石市綠地系統景觀生態學評價

由圖1和表3、表4中可以看出:1)黃石市綠化覆蓋度較高,2010年植被覆蓋度達45.15%.其中草地、林地、耕地分別占總面積的8.69%、23.01%、13.45%,林地在綠地中分布最多;2)草地、林地、耕地中核心斑塊總面積分別為379.44hm2、3097.44hm2、1089.45hm2,平均斑塊面積分別為0.79 hm2、3.49hm2、1.99hm2,林地核心斑塊所占比例最大,平均面積最大,說明林地的綠化質量高,而草地核心斑塊所占比例低,平均面積小,說明綠化質量較低;3) 耕地、林地、草地三類綠地的面積加權平均斑塊分維數分別為1.23、1.21、1.18,草地和林地作為綠地的主體部分,面積加權平均斑塊分維數相對較低,說明了林地和草地受人類活動的影像較大;4)耕地、林地、草地三類綠地的平均最近距離分別為63.06m、59.50m、58.61m,表明耕地斑塊較分散,相互間干擾較少,林地、草地斑塊相對較集中,相互間干擾的可能性較大;5) 從土地利用分類圖可以看出城區內部特別是西塞山以上的長江沿岸是一片綠化低值區,而該地區居住人口較多,商業活動頻繁,說明了黃石綠地分布與人口分布不夠協調,綠地分布不夠均勻,在人口聚集地區沒能保證足夠的綠地;6)黃石市綠地主要由東南部和西北部的黃荊山、峰烈山、馬鞍山、大眾山等外環自然山體構成,而生態內環僅有團城山等少量的小的自然山體,說明發展過程中對土地開發強度較大,城區內部自然綠地保留較少,主要集中在外圍。

4 建議

1)在規劃建設中將黃石市區的綠地系統作為一個有機整體,注重其系統內部結構的合理性,做到各種不同類型、不同功能的綠地合理分布。具體表現為構建包括沈下路、陳家灣低強度建設區和以大尺度開放空間為特征的團城山中心區在內的生態內環;保護好黃荊山、峰烈山、馬鞍山、大眾山等自然山體圍合的生態外環。

2)針對西塞山以上長江沿線城市綠地分布較少現象,建議在舊城改造和城市更新過程中增加廣場綠地、街頭綠地等中小型綠地斑塊,建設長江及沿岸開敞空間生態區。城市內部按其自然和經濟社會條件建設公共綠地和公園,同時在規劃和研究中注重綠地的服務半徑,為城市創造良好的休閑、娛樂功能的綠地空間。

3)在西塞山區等工業區增加生產綠地,在工業區外圍增加防護綠地,以改善自然生態環境和保護耕地。

4)注重草地、林地、耕地的綠化質量,將三種綠化類型合理分布。在規劃建設中突出山體林地的軸線,強調城市與山脈、水域的自然聯系,以及城市與自然的復合、融合。構建以海觀山、磁湖、團城山、青龍山、東方山為主題的山水生態廊道。

本文以黃石市為例,探討了基于景觀生態學在城市綠地規劃中的應用。通過遙感技術,利用LandsatETM+影像制作了黃石市土地利用分類圖,提取了城市綠地信息并計算了8類景觀指數。在評價黃石市綠地分布的過程中,運用景觀生態學原理,進行了科學合理的評價,并對綠地系統規劃提出了自己的建議。但本次研究中由于水平和時間有限,對綠地指標的獲取不夠,對綠化樹種的選取未給出意見,這有待在今后的研究中進一步提高。

[1]福爾曼 R. 景觀生態學[M]. 北京:科學技術出版社,1999.

[2]肖篤寧,高 峻,石鐵矛.景觀生態學在城市規范和管理中的應用[J].地球科學進展,2001,16(6):813~820.

[3]陳思源. 基于景觀生態學的城市綠地系統規劃研究——以南寧市為例[J].江西農業大學學報,2008:154~158.

[4]隋 艷.景觀生態學在城市綠地系統規劃中的運用[J].黑龍江科技信息,2009(8):69.

[5]張海龍,蔣建軍.SAR與TM影像融合及在BP神經網絡分類中的應用[J].測繪學報,2006,35(5):229~233.

[6]姚 靜,武文波,康婷軍.基于TM影像的城市綠地信息提取研究[J].測繪科學,2010,35(1):113~115.

[7]馬雪梅,許國強,李希峰.基于TM影像的聊城地區植被信息的自動提取[J].聊城大學學報(自然科學版),2008,21(4):72~75.

[8]周延剛,郭達志.基于GIS的城市綠地景觀空間結構研究——以寧波市為例[J].生態學報,2003,23(5):901~907.