針對性心理護理干預在癲癇患者治療中的應用

王武鳳,鄧官泉 (陜西省安康市石泉縣醫院,陜西 石泉 725200)

癲癇是指由于多種病因引起的腦神經元異常的、過度的、暫時的電位發放,產生反復發作的癥狀,具有突然發生、反復發作的特點[1-2]。我病區對近年來收治的癲癇患者在常規用抗癲癇藥的同時結合心理調護干預及健康教育治療,取得了良好成效,現對42例癲癇患者的護理體會報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:自2009年1月~2012年12月我院收治42例癲癇患兒,其中男23例,女19例,病程3個月~25年。均經臨床和腦電圖檢查確診。全身大發作23例,部分運動性發作14例,失神小發作3例,其他2例。隨機分為治療組、對照組各21例。兩組患者性別、年齡、病情等方面比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 護理方法

1.2.1 護理計劃:對照組給予常規護理。治療組根據患者的病情、SAS、SDS評分做出入院評估及針對性、個性化的心理護理計劃。各項由護理人員進行解釋和宣教,調動家屬的積極性,共同參與制定,對具體問題給予最適當的、最容易接受的護理措施,對于病情嚴重、發作頻繁、病情程度重的患者實行專項監護,發作期護理除保持呼吸道通暢,防止窒息發生。避免外傷,積極預防并發癥。對存在情緒異常、行為異常、認知功能障礙等心理障礙的患者作為重點給予理解、引導、勸慰、鼓勵、心理暗示等個性化干預:①引導其克服內心的恐懼和焦慮以及來自外界的壓力。幫助患者正確認識癲癇病,不要懼怕發作,要對治療有堅定的信心,積極配合醫務人員堅持良好的治療。②鼓勵患者放下思想包袱,恢復正常的社會交往,在保證自身安全的情況下進行學習、玩耍與適當的身體鍛煉。很多患者在確診后思想壓力很大,認為自己完全是一個患者,在學校連體育科都不能上了,感覺自己和別的同齡人都不一樣了,想參加的活動也參加不了了,時時擔心自己會發作,怕周圍人笑話諷刺,形成心理障礙。容易發展為性格古怪,自卑自閉,甚至嚴重的精神障礙,這也是很多癲癇患者都伴有不同程度的情感障礙的原因。醫護人員引導家屬幫助患者樹立信心,勇敢面對。

1.2.2 出院指導:除了教育患者一般護理外,還應注意日常心理調護,采取電話咨詢的方式控制情緒;消除過度精神緊張、悲傷、憂愁、興奮等,要保持情緒樂觀,樹立自信。

1.3 評價方法

1.3.1 評價標準:隨訪3個月,采用定期復查的方法,療效評價按照以下標準:①基本痊愈:通過藥物治療、飲食調養以及身心護理,癲癇基本控制不發作;②顯效:在過度刺激受到驚嚇時可偶爾發作;③有效:癥狀有所改善,但控制不理想,時而發作;④無效:治療后與治療前無明顯改善。

1.3.2 患者心理評估:運用SAS(焦慮自評量表)和SDS(抑郁自評量表)評估患者心理,分數范圍0~100分,SDS評分:53~62分為輕度抑郁,63~72分為中度抑郁,72分以上為重度抑郁;SAS焦慮評定的臨界值為T=50,分值越高,抑郁傾向越明顯[3]。

1.4 統計學方法:采用SPSS 17.0統計軟件包,計量資料用均數±標準差()表示,組間比較采用t檢驗;計數資料比較采用χ2檢驗,并進行相關分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

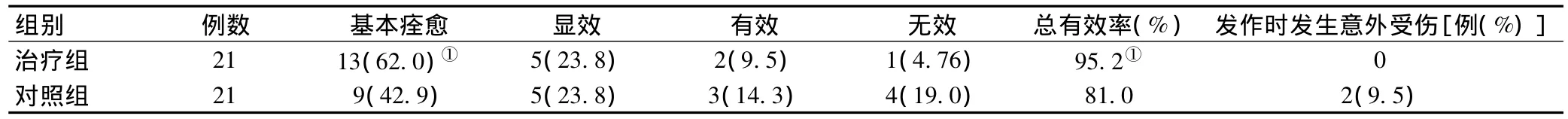

2.1 經藥物治療與心理護理干預后,兩組患兒的療效比較:治療組的基本痊愈率、總有效率均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),且無發作時發生意外的病例,明顯少于對照組。詳見表1。

表1 兩組療效比較[例(%)]

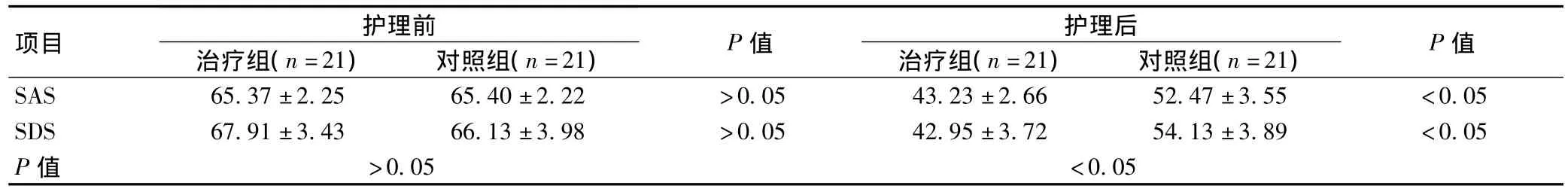

2.2 兩組患者護理前后SAS和SDS評分指標變化:護理措施干預前,兩組患者的SAS、SDS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);經過針對性護理干預后,兩組SAS、SDS評分差異有統計學意義,兩組間相比,治療組優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患者護理前后SAS、SDS評分指標變化(,分)

表2 兩組患者護理前后SAS、SDS評分指標變化(,分)

項目 護理前治療組(n=21) 對照組(n=21)P值 護理后治療組(n=21) 對照組(n=21)P 值SAS 65.37±2.25 65.40±2.22 >0.05 43.23±2.66 52.47±3.55 <0.05 SDS 67.91±3.43 66.13±3.98 >0.05 42.95±3.72 54.13±3.89 <0.05 P值 >0.05<0.05

3 討論

癲癇病目前還不能達到徹底根治,患癲癇病后除了長期的飲食起居調養,身心護理顯得尤為重要。針對性心理護理干預的特點與優勢其優點在于我們喚起家屬共同參與制定的針對性護理計劃,心理健康教育切入,對患者的心理給予呵護引導,讓患者放下思想包袱,克服恐懼、自卑、自閉心理,樹立信心,不僅有利于疾病痊愈,同時對癲癇患者的性格塑造起到了積極的作用。通過給予心理的健康教育,身心同治達到了理想的效果。

本研究結果證實,對于癲癇患者,除采用規范的抗癲癇藥物治療外,給予針對性、個性化心理護理干預,能明顯降低患者癲癇發作次數,降低抑郁程度,提高自信心,使患者的心理向著良性方向發展,從而改善者生活質量。

[1]陳 艷.影響癲癇患者遵醫行為調查[J].中國誤診學雜志,2010,10(23):5796.

[2]康與濃.癲癇治療方法新進展[J].中外健康文摘,2011,8(6):61.

[3]陳永紅,童建明.護理干預對改善癲癇患兒生活質量的影響分析[J].護理實踐與研究,2012,9(2):5.