2003~2012年SCI收錄內蒙古農業大學學術論文的統計分析

桂呈森,付玉俊

(1.內蒙古農業大學 生態環境科學學院,內蒙古 呼和浩特010018;2.內蒙古農業大學圖書館,內蒙古 呼和浩特010018)

1 引言

SCI、ISTP和EI是國際公認的3大著名檢索工具,不僅具有文獻檢索功能,還具有對期刊和論文影響力的評估、科研成就的評價等功能,通過評價收錄論文的數量和質量,在一定程度上反映某一地區或機構科學研究水平和實力。內蒙古農業大學圖書館2011年購買引進了web of science(SCI)數據庫,SCI作為世界知名的3大檢索工具之一,能夠及時準確地反映學術研究的重大突破、學科前沿的最新研究動態和熱點難點問題,是衡量一個機構學術水平和科研能力的重要因素。一所高校發表的論文被SCI收錄的情況反映了該校的學術地位和綜合研究能力。定量分析了2003~2012年10年來的科技實力和發展趨勢,以為內蒙古農業大學學科建設、科研決策及人才培養提供客觀公正、科學準確的評價數據和理論依據。

數據來源為登錄SCI數據庫,檢索策略為地址=(inn* mong* agr* univ*);出版年=(2003-2012);引文數據庫=Science Citation Index Expanded(SCI-EXPANDED);Conference Proceedings Citation Index-Science(CPCI-S);CCR-EXPANDED;IC。

2 結果統計與分析

共檢索到署單位名稱為內蒙古農業大學的作者發表的論文716篇,本次統計不包括本校人員以其他形式署單位名稱發表的學術論文。

2.1 論文數量分析

2003~2012 內蒙古農業大學發表的論文被SCI收錄的情況見表1、圖1。從圖表中可以看出10年間,內蒙古農業大學每年發表的論文被SCI收錄的數量呈快速遞增的趨勢,2007年發表的文章被SCI收錄60篇,以后逐年增加,到2012年發表的文章被SCI收錄達164篇,這說明本校的科學技術研究水平和能力在逐年提高。近年來,學校每年對發表被SCI等3大引文系統收錄文章的教師給予獎勵,既提高了內蒙古農業大學的學術地位,又激發和提高了老師的科研能力,從而形成了良性循環,這將會對該校科學研究的發展會發揮更大的作用。

表1 歷年出版的文獻數

圖1 2003~2012年發表文獻被SCI收錄的情況

2.2 出版語種分析

收錄的論文涉及英語、漢語和日語3種語種,其中英語文獻681篇,占總收錄數的95.112%,漢語文獻34篇,占總收錄數的4.749%,其他語種發表的較少。這與SCI主要收錄英美國家的期刊為主有關。從各語種文獻歷年的收錄情況看,英語文獻呈快速增長的趨勢,而漢語卻保持相對平穩,因此要提高被SCI的收錄率,應以發表英語語種的文獻為主。

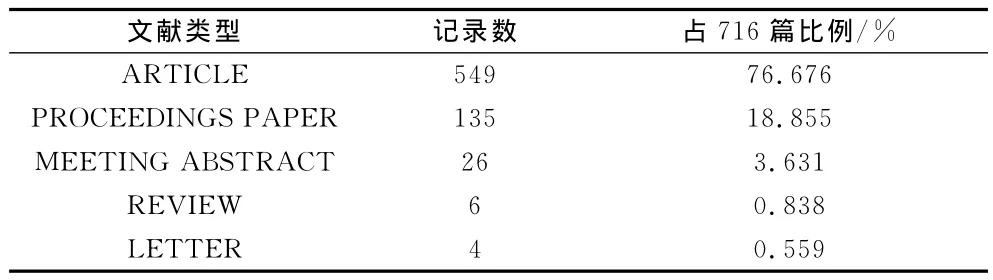

2.3 文獻類型分析

利用SCI分析工具對681篇論文進行文獻類型分析,結果見表2。其中,Article(期刊論文)549篇,占總收錄數的76.676%,Proceedings Paper;Meeting Abstract(會議論文)為161篇,占總收錄數的22.486%,其他的3種文獻類型被收錄的數量很少,僅占總數的1.397%。

表2 文獻類型分布情況

2.4 學科領域分布

2003~2012年間被收錄的論文分布于52個學科中,其中最多的10個學科領域是農業科學、工程學、食品科學、材料科學、生態環境科學、植物學、生物科學、計算機科學、化學和微生物學的論文,分布情況如表3所示,這種學科分布的情況既體現了本校傳統學科的優勢,也顯示出一些學科的快速發展。

表3 前10類學科領域分布(2003~2012)

2.5 來源刊物分布情況

被收錄的716共發表在100多種刊物上,其中載文量最高的是Advanced Materials Research和Spectroscopy and Spectral Analysis兩種刊物,分別為49篇和21篇。排名前10位的刊物分布情況見表4,共收錄151篇,占總收錄數的21.089%。其中第2種刊物由中國主辦,《Spectroscopy and Spectral Analysis》為中文版,其他的均為英文版。從各刊物2011年的影響因子來看,只有一種刊最高《Journal of Experimental Botany》影響因子超過5.242,其次是《Journal of Dairy Science》為2.566;其他的因響因子都比較小,這說明我校作者投稿的刊物的整體質量相對來說并不是很高。建議在各學科分析比較的前提下,應選擇影響因子高的刊物來發表論文,來提升我校的研究水平。

表4 來源刊物分布

2.6 作者分析

收錄論文10篇及以上者的有40位作者,收錄論文最多的作者為食品科學與工程學院的張和平老師共被收錄83篇,其為教授,博士研究生導師,現任內蒙古農業大學“乳品生物技術與工程”教育部重點實驗室主任,內蒙古農業大學食品科學與工程學院副院長。第二位是也是食品科學與工程學院孫天松老師,共被收錄32篇。收錄文章最多的前40位作者,他們共有694篇文章被收錄,占總數的96.927%。這些論文的發表與我校諸多一級學科博士點和重點實驗室的建設是分不開的。

2.7 被引用分析

一篇論文被引用的次數越多,表明該論文在同行中引起的反響越大,受同行關注的程度越高,論文的相互引證揭示科學研究背后的聯系與發展(圖2、表5)。

圖2 每年的引文數

表5 各年度被引用次數表

截止到2013年7月25日,被SCI收錄的716篇文章中有381篇被引用過,占被收錄總數的53.2%,總被引頻次2511次,平均被引頻次3.47,年平均被引頻次209.25,去除自引的被引頻次總計2233次,h-index(h指數)為21。每年的引用情況如圖2所示,呈逐年遞增的趨勢。其中引用次數最多的是2008年發表于《Protein and Peptide Letters》上的Predicting protein subcel-lular location using Chou's pseudo amino acid composition and improved hybrid approach,總被引頻次147次,年平均被引頻次24.5次,次之也是2008年發表于《Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects》上的 Removal of methylene blue from aqueous solution using chitosan-g-poly(acrylic acid)/montmorillonite superadsorbent nanocomposite,截止到2012年,總被引頻次56次,年平均被引頻次約9.3,其他文章的年被引頻次都不是太高。

2.8 論文主要國際國內合作情況

通過合作,可以更快地將自己的科研成果傳播到世界。研究表明,合作研究成果的論文一般比獨立完成的論文要獲得更多的引用,具有更高的參考價值。我校科研人員參與發表的716篇SCI收錄論文中有228篇通過機構間合作完成,占31.8%,合作機構達105個,合作國別有17個國家和地區。可見,我校科研人員國際國內合作是比較廣泛。

3 總結與建議

經過以上統計分析,近幾年被SCI收錄的論文數量雖然逐年在增加,但還存在一些問題。

(1)從引文量來看,除去自引文獻,實際被引的數量并不高,說明我們整體論文的科技水平還偏低,論文質量有待提高。

(2)從發表文章的期刊影響因子來分析,只有一種期刊的影響因子超過了5,大部分都在1以下。分析其有兩方面的原因,其一,每一學科SCI收錄的期刊種數較多,其影響因子各不相同,影響因子高的期刊,所要求的論文科技水平質量就高,如果我們科研人員的論文質量達不到此類刊的質量要求,拒收比例就高,論文投不到此類刊上,投到影響因子較低的刊上相應影響因子就不會高。其二,我們的科研人員的論文質量較高,但是沒有認真地去選刊,產生了高水平的文章投到了影響因子較低的刊物上,因而表現出了大部分作者的論文所發表的期刊影響因子整體偏低。建議作者今后在努力提高論文質量的基礎上,在文章發表時,作者一定要認真比較分析同一學科不同種刊物影響因子,正確評價文章的質量,做到適得其所。

(3)繼續加強國內外機構間的科研合作,提高科研水平。我校科研人員總體發文量與全國其他高校想比,數量和質量還相差甚遠,我校現有的科研水平和科技投入與經濟發展需要還不是很相稱;其次,由于許多國外刊物不符合中國國情,不少優秀學術論文沒有被該系統收錄。主觀原因是我們的教師和科研人員國際合作的意識是有,但強強聯合是不夠的,沒有通過國際合作這個大舞臺大幅度提升自己科研水平的想法。因此,我們應正確看待和認真分析我校的科研現狀,進一步加強和鼓勵教師們走出去和請進來的方式,加強學術國際間的合作,產出具有一定影響力的論文,努力提升我校整體科研實力。

[1]崔 云,牟志美,趙淑萍.SCI收錄山東農業大學學術論文的統計分析(2000-2008年)[J].山東農業大學學報:自然科學版,2010,41(3):459~463.

[2]郭俊平,張志堅.內蒙古科技論文被國外三大檢索系統收錄情況統計分析[J].科學管理研究,2011,29(6):49~50.