經腹筋膜內全子宮切除術臨床效果觀察

張穎

子宮良性病變在臨床較為常見,全子宮切除術是臨床主要的治療方法,傳統開腹全子宮切除術治療手術創傷大,給患者術后恢復造成了不利影響,因此具有一定的局限性。隨著微創外科學的不斷發展,經腹筋膜內全子宮切除術在治療子宮良性病變中的臨床應用越來越廣泛,為進一步探討該術式的臨床效果,本文將做如下研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2009~2011年間收治的96例子宮良性病變患者,術前經B超等檢查確診,排除子宮惡性病變,隨機將患者分為觀察組和對照組,每組各48例。觀察組患者年齡32~62歲,平均年齡(42.7±2.4)歲,子宮肌瘤29例,子宮肌腺癥15例,子宮肥大1例,功能性子宮出血3例。對照組患者年齡33~59歲,平均年齡(41.3±2.5)歲,子宮肌瘤26例,子宮肌腺癥19例,子宮肥大1例,功能性子宮出血2例。兩組患者在年齡、病種以及子宮大小方面差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。

1.2 治療方法 兩組患者均采取硬膜外麻醉,對照組患者行傳統開腹全子宮切除術治療,取長度為13~15 cm長的腹壁縱切口,逐層切開腹壁入腹腔,切斷子宮圓韌帶、卵巢固有韌帶,并分離膀胱,處理子宮血管以及骶、主韌帶直到陰道穹窿部,沿陰道穹窿切除子宮,使用0~1號可吸收線連續縫合陰道殘端,縫合后腹膜,逐層關閉腹腔。觀察組患者行經腹筋膜內全子宮切除術治療,取長約12 cm恥骨聯合上橫切口,入腹后鉗夾切斷圓韌帶、輸卵管峽部和卵巢固有韌帶,分離膀胱子宮返折腹膜,處理子宮血管,提拉子宮體,用電刀沿宮頸筋膜內環行切開宮頸筋膜,直至宮頸筋膜完全下翻達宮頸外口水平,切除子宮。常規消毒殘端,用組織鉗將宮頸筋膜最下緣向上提拉,用0號可吸收線縫合宮頸筋膜,縫合后腹膜后逐層關腹。

1.3 觀察指標 觀察兩組患者的手術時間、術中出血量、術后排氣時間以及住院天數,同時詳細記錄患者術后并發癥發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS 16.0軟件對數據進行統計分析,計量資料用(±s)表示,同時采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

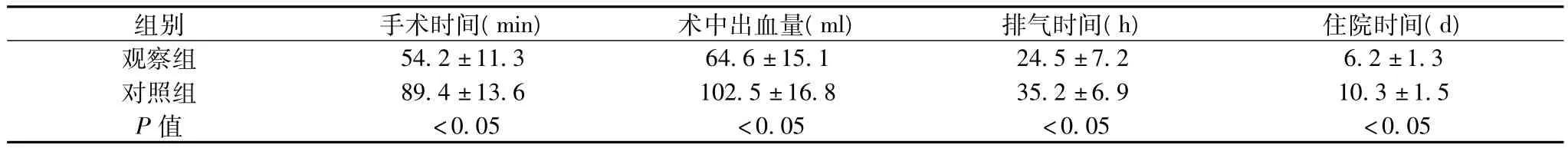

2.1 手術指標 如表1所示,觀察組患者的手術時間、術中出血量、術后排氣時間以及住院天數均少于對照組,組間差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組患者的手術指標比較(±s)

表1 兩組患者的手術指標比較(±s)

組別 手術時間(min) 術中出血量(ml) 排氣時間(h) 住院時間(d)54.2±11.3 64.6±15.1 24.5±7.2 6.2±1.3對照組 89.4±13.6 102.5±16.8 35.2±6.9 10.3±1.5 P值觀察組<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

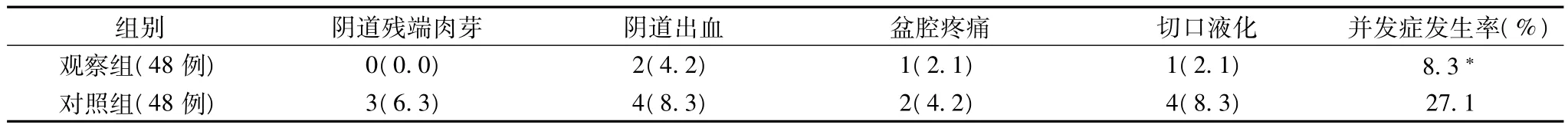

2.2 并發癥 觀察組患者術后并發癥發生率為8.3%,顯著低于 對照組的27.1%,組間差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者術后并發癥比較(例,%)

3 討論

婦女子宮良性病變的發病率呈現逐漸升高的趨勢,傳統采用開腹全子宮切除術治療,切口較大,對腹腔有干擾[1],增加了術后切口感染和液化的風險,不利于切口愈合,同時影響到了美觀。

本研究采用經腹筋膜內全子宮切除術治療子宮良性病變取得了較好的臨床效果,顯著縮短了手術時間、術中出血量、術后排氣時間以及住院天數,這與文獻[2]研究報道一致。同時,患者術后并發癥發生率較低,由于手術創傷減少,手術時間短,對腹腔臟器干擾小,從而降低了因術中過分暴露而帶來的并發癥[3]。術中保留宮頸筋膜,能夠使得術后陰道頂端愈合良好,避免陰道殘端肉芽的形成[4]。

綜上所述,采用經腹筋膜內全子宮切除術治療子宮良性病變臨床療效確切,術后并發癥發生率較低,是一種安全有效的手術方法,值得臨床進一步推廣使用。

[1]周洪貴,李佳平,劉玉娟,等.經腹小切口改良全子宮切除術184例分析.中國現代手術學雜志,2009,13(5):368-371.

[2]辛峰,武傳中,趙彥梅.經腹小切口低位筋膜內全子宮切除術與傳統子宮切除術比較.中華實用診斷與治療雜志,2009,23(7):671-672.

[3]賈鳳玲,王雅茹.經腹小切口筋膜內子宮切除手術方法的探討. 中外婦兒健康,2010,18(12):79-80.

[4]張春曉.經腹小切口、半筋膜內全子宮切除術臨床探討.中華現代婦產科學雜志,2005,2(1):57-58.