王玉教授治療感染后咳嗽30例臨床觀察

席中原 樸鐵花

感染后咳嗽(post-infectious cough,PIC)屬臨床亞急性咳嗽范疇(咳嗽遷延3~8周),是指各種病原體如細菌、病毒、支原體、衣原體等所致的呼吸道感染以后繼發的咳嗽,感染得到控制后而咳嗽癥狀不緩解。感染后咳嗽臨床上非常多見,癥狀頑固,遷延不愈,常伴有氣道高反應性,治療不及時往往轉變為慢性持續性咳嗽,嚴重影響患者的日常工作和生活。現很多醫生對此病缺乏認識,給予反復抗生素治療,效果差,不良反應多,在基層醫院造成了大量的醫療資源和藥物的浪費。目前《咳嗽的診斷與治療指南2009版》中推薦的一些西醫治療方法,如選用 β2受體激動劑、H2受體拮抗劑或鎮咳藥等治療,這些方法效果并不理想,僅對部分患者有效,而且易引起嗜睡、成癮性、食欲減退、惡心等副反應,停藥后容易復發,使西藥的使用受到一定的限制。名老中醫王玉教授在精研《素問.咳論》基礎上,采擷《傷寒論》及后世諸家運用“柴胡劑”治咳的精華,結合醫療實踐,通過20余年的臨床實踐,提出疏調氣機大法,運用自擬方柴芍止咳顆粒治療本病,取得了良好效果,本課題選用柴芍止咳顆粒治療風痰戀肺型感染后咳嗽30例,并與對照組作對比研究,現報告如下。

1 臨床資料

1.1 西醫診斷標準根據中華醫學會呼吸病學分會哮喘學組制定的《咳嗽的診斷與治療指南》中感染后咳嗽的診斷標準:①具有近期內呼吸道感染病史。②感染急性期癥狀消退后,咳嗽仍然遷延不愈甚至加劇,臨床表現以咳嗽、咽癢為主,咳嗽可表現為干咳或咳白色粘液痰,抗生素治療無明顯效果,時間通常持續3~8周。③體征及輔助檢查:兩肺無干濕啰音,胸部X線片示無肺部病變,外周血白細胞總數及分類基本正常。④排除其他原因引起的咳嗽,如胃食管返流性咳嗽、嗜酸細胞性支氣管炎等。

1.2 中醫診斷標準 根據《中華人民共和國中醫藥行業標準-中醫病證診斷療效標準》(ZY/T001.1-94)及《中醫診斷學》(人民衛生出版社,2002)擬定風痰戀肺型咳嗽的中醫辨證標準:主癥:①咳嗽。②咽癢,遇風可加重。③咯白痰或咯痰不爽。④次癥:咽干,胸悶氣短、乏力、舌淡紅苔薄白,脈浮弦。凡具備以上主癥加相應舌脈即可診斷。

1.3 納入標準 ①符合西醫診斷標準。②符合中醫證候辨證標準。③年齡在18~65周歲;

1.4 排除標準符合以下其中1項者,即予排除:①年紀在18歲以下、65歲以上者。②合并其他呼吸道疾病(如急性扁桃體炎、嗜酸細胞性支氣管炎、鼻后滴流綜合征、支氣管哮喘、肺結核、支氣管擴張、塵肺、肺癌等),胸膜疾病(如胸膜炎、氣胸等),胃食管反流病、心血管疾病(如心功能不全等),中樞神經因素(如腦炎、腦膜炎等)。③妊娠期或哺乳期婦女。④己接受有關治療,可能影響對療效指標觀測者。⑤對本研究應用藥物過敏者。

1.5 一般資料治療組 30例中,男16例,女14例;年齡18~54歲,平均 36歲,病程21~52 d,平均39 d。對照組30例中,男13例,女17例;年齡18~55歲。平均38歲,病程21~54 d,平均42 d。兩組的一般資料經統計學處理,在性別、年齡、病程等方面差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法

治療組采用柴芍止咳顆粒,處方:柴胡15 g、半夏12 g、枳殼12 g、白芍12 g、黃芩9 g、甘草9 g,上藥取中藥配方顆粒(北京康仁堂藥業有限公司提供),1副分三次口服,對照組選橘紅痰咳沖劑(廣東化州中藥廠20120419),20 g/次,3次/d口服,兩組療程均為5 d。

3 治療結果

3.1 療效評定標準參照國家中醫藥管理局發布的《中醫病證診斷療效標準》并結合臨床制定。①治愈:治療后咳嗽癥狀消失,2周以上未再發作。②有效:治療后咳嗽減輕。③無效:治療后咳嗽癥狀無改善。

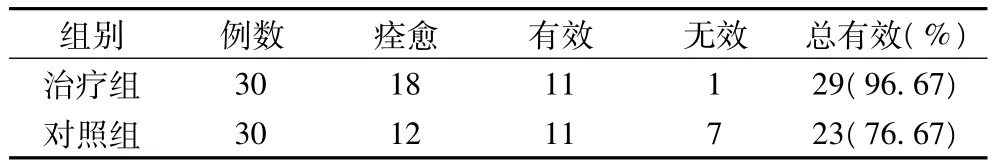

3.2 治療結果 見表1。

表1 兩組療效比較

表1,數據經統計學處理,P<0.05,兩組療效差異有統計學意義,治療組優于對照組。

4 討論

現代醫學研究表明,上呼吸道感染后出現的咳嗽、咽癢癥狀遷延不愈,其病理機制與感染后所產生的氣道高反應密切相關。呼吸道感染導致氣道高反應性的機理可能與細菌、病毒等病原微生物作為變應原引起氣道變應性炎癥;細菌、病毒等感染損傷呼吸道上皮細胞致使其功能紊亂,促進膽堿能神經釋放乙酰膽堿,增加緩激肽釋放,以及影響免疫機制、炎癥介質釋放等因素有關。臨床試驗表明柴芍止咳顆粒在抑菌、抗毒,穩定上皮細胞,抗變應性炎癥等方面有綜合治療作用,從而能夠緩解咳嗽癥狀,降低氣道高反應。柴芍止咳顆粒的研制,是名老中醫王玉教授數十年臨床經驗的結晶,是將經典理論活用到臨床的典范之作,王玉教授體會到之所以發生感染后咳嗽,究其病機多屬正氣不足,邪氣留戀,邪郁三焦,肺失宣肅,痰濁內生,與風邪相互搏結,膠固難分所致。她提出:咳嗽病之病機演變,從六經辨證,同時結合衛氣營血辨證來看,咳病之初(急性咳嗽階段),多由外感誘發,其病位在表,多屬太陽為病,這時衛分獨病,或衛氣同病;咳嗽即久(亞急性咳嗽階段-感染后咳嗽),正氣必虛,病邪內侵,邪據半表半里,這時表邪多罷,衛分邪解,氣分獨病,或邪已由氣分波及于血分,因少陽為樞,邪之所以內入少陽,必有“血弱氣盡、腠理開”之正氣不足因素存在,故她指出少陽概念早已不僅僅是‘病位'的符號,而且是‘病性、病理'的概念,為‘半陰半陽、半虛半實證’,其傳化有寒化、熱化兩途,熱化則外兼太陽、陽明,寒化則傳入三陰,而少陽發病,多具遷延不愈之特性,這就形成感染后咳嗽的病機格局,王玉教授正是基于此少陽病的深刻認識,及對感染后咳嗽的發病特點及其病機規律的探索,以疏調氣機立法,擬柴芍止咳顆粒治療該類咳嗽取得滿意效果的,柴芍止咳顆粒是小柴胡湯的變革方,該方實蘊小柴胡湯、四逆散、枳實(枳殼代)芍藥散、芍藥甘草湯四方,該方君藥為柴胡,《本經》:“柴胡,味苦、平。主心腹腸胃中結氣,飲食積聚,寒熱邪氣,推陳致新。”故柴胡當為“撥亂反正”之品,它功兼升、降、散、清之能,感染后咳嗽多為風痰戀肺型,具樞機不利之臨床表現,該藥能運轉樞機,升降布達陰陽、清解郁熱,主要對氣(機)有推陳致新之良能,也就是起疏風之作用,《丹溪心法》:“氣血沖和,萬病不生,一有弗郁,諸病生焉,故人身之病,多因于氣”,氣郁可進一步導致五郁(血、痰、火、濕、食)的形成,故方中合以半夏(為臣),具小半夏湯之意,針對內戀之痰邪而設,痰邪去,則樞機易轉,風邪易散;風痰戀肺日久,氣郁化熱,加黃芩以清熱郁亦為臣藥;用甘草者,用以輔助正氣,因病之所以傳至少陽,必有“血弱氣盡、腠理開”正氣不足因素存在,故徐靈胎有“小柴胡之妙,妙在人參”之論述,同時,柴胡畢竟為驅邪之品,易于傷正,故加甘草亦助柴胡建攘外安內之功,此外,因外感咳嗽早期,多為衛分之證、或衛氣同病,疾病后期,病情衍化,衛邪漸解,邪聚于氣分,氣郁太過,氣不宣通,血不運行,病由氣分波及血分,故合入枳實(枳殼代)芍藥散以和調氣血之滯,芍藥甘草湯酸甘化陰,具緩急之特能,可解除氣道痙攣,針對標證咳嗽而設,故以上甘草、枳殼、芍藥共為佐使之藥。六味藥合用,宣中有降,散中寓收,標本兼治,與本病病機相合,雖與直接治風、治痰法相殊,但確能起到不治風而治風,不治痰而治痰之目的,確具疏風祛痰止咳之能。

現代藥理學亦證實,方中柴胡、白芍、半夏、甘草均具有明顯鎮咳之作用;方中黃芩對溶血性鏈球菌、綠膿桿菌、肺炎球菌等多種細菌,病毒有明顯抑制作用;方中甘草有腎上腺皮質激素樣作用,具抗炎、抗過敏、保護發炎的咽部黏膜,減輕刺激,有助于止咳,有明顯的中樞性鎮咳作用。試驗表明,該處方對炎癥早期毛細血管通透性增高、滲出、水腫及氣道痙攣有明顯的抑制作用,并抑制炎癥組織的PGE2的產生和釋放,從而起到顯著的抗炎作用,總之,名老中醫王玉教授經過20余年運用該方對感染后咳嗽的治療,療效卓著,非常值得臨床推廣應用。