產后出血高危因素臨床分析與治療研究

王艷

產后出血是目前產科較為嚴重的產后并發癥,排在引起我國產后孕婦死亡因素的首位。不僅在我國,根據世界衛生組織近期公布的資料顯示,產后出血在全世界都是產后孕婦死亡最為主要的因素,嚴重者一般可引起患者失血性休克、繼發性功能減弱,產后出血極大威脅著產后婦女的生命健康安全[1]。因此,如何降低孕婦產后出血率是目前一個迫在眉睫的問題。對此,本次研究我院收集了120例2008年2月至2011年2月我院住院產婦出血的臨床診斷資料,并且選擇同期的產后無出血的患者作對比,觀察引起孕婦產后出血的相關因素,并根據影響因素探討出預防治療措施,降低患者的產后出血率,提升患者的產后生存率。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次研究所選取的120例產后出血患者,均為我院在2008年2月至2011年2月所收治的產后出血患者,患者年齡18~46歲,平均年齡25.4歲。將這120例患者作為觀察組,本組患者入院診斷均符合產后出血標準。選擇同期產后無出血的120例產婦作為對照組,對照組患者年齡在19~49歲,平均年齡26.2歲。兩組患者在年齡、入院時間、停經天數等方面具有可比性,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法 回顧分析出血患者的住院資料,統計產后出血率、出血時間以及引起患者出血的原因。同時注意患者的妊娠并發癥、分娩方式等與孕婦產后出血的關系。

1.3 統計學方法 采用合適的統計學軟件對本次研究的數據進行統計學分析,對分析所得的結果采用均數±標準差(±s)的形式進行檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

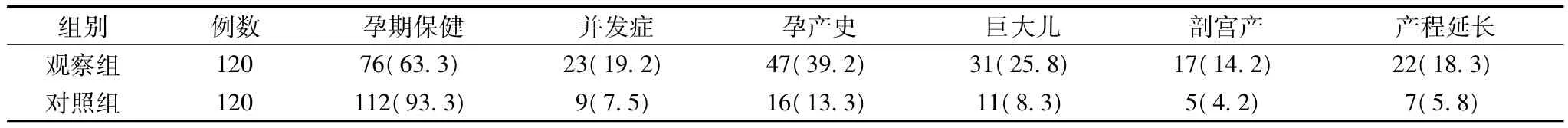

孕婦產后出血發生率為5.36%(120/2240),產后出血量均在450~3400 ml,有85例(70.8%)孕婦在產后出現嚴重出血,發生在2 h內的共有90例(75%)。孕婦產后出血的原因包括宮縮乏力65例(51.2%)、胎盤因素28例(23.3%)、產道裂傷4例(3.3%)、還有3例(2.5%)患者因為其他一些因素(子宮內翻、凝血功能障礙、產后膀胱充盈過度等)引起產后出血。引起產后出血的相關因素主要包括妊娠并發癥、分娩方式等與孕婦產后出血等,各項數據與對照組相比差異有統計渤意義(P<0.05)。兩組研究對象各項因素對比詳情見表1。

表1 兩組研究對象各項因素對比(例,%)

3 討論

產后出血是我國產后孕婦死亡最為主要的原因之一,根據最近發布的資料顯示其發病率約在4.47%[2],本次研究的產后出血率為5.36%,與資料基本符合。此前的研究方向多集中在研究患者的子宮收縮乏力、凝血功能障礙以及胎盤因素等等。本次研究筆者也證明了產后出血與這些因素有直接關系,但這些因素并不是單一存在引起產后出血,往往是由于多種因素綜合作用的結果,其中有較為明顯相關性的因素有:妊娠并發癥、分娩方式以及剖宮產等。

對于產后出血的治療,目前臨床上最多采用的就是提前的預防治療。根據本次研究所找出的引發孕婦產后出血的原因及高危因素,筆者建議應該采取如下的措施加以預防治療:①加強對處在育齡婦女的宣傳教育,著重強調育齡婦女應做好避孕措施,盡量減少意外妊娠所造成的引產或流產,預防多孕多產,以減少胎盤因素所引起的產后出血。②加強對產婦的孕期管理,并指導患者的日常飲食,盡量控制胎兒的體重,并且要通過產前的體檢及早發現并全力消除并發癥的影響,對于不適宜妊娠的孕婦應該勸其早日終止妊娠[3]。③剖宮產手術時手術人員應該嚴格掌握對產婦的剖宮產指征,并且應該盡量降低孕婦的剖宮產率,根據孕婦的實際情況,為孕婦創造最為合適的分娩環境。④對于臨產的產婦醫護人員應該增加與孕婦的交流,消除其心中的負面情緒,生產時應該給予孕婦全程陪護措施,并進行有效的言語溝通,增加產婦的信心,減輕產婦對于生產的焦慮與恐懼,讓產婦保持充足的體力以此來縮短產程,大大促進產婦的子宮收縮[4]。⑤院方應該持續不斷提高醫院醫護人員的專業技術水平,提高醫生的剖宮產手術技術,盡量規范手術操作,并且選擇較為合適的子宮切口進行剖宮產手術。⑥加強術后的觀察及護理,在術后的2 h內應該尤為加強對產婦的監測護理,發現異常應立即處理。

[1]何婷.產后出血臨床分析.醫學信息(中旬刊),2011,24(09):4797-4798.

[2]張海霞,鄭齊燕,何曉梅.淺談產后出血的臨床分析及護理對策. 當代醫學,2010,16(10):142-143.

[3]陳啟松.產后出血的原因及防治研究.中國當代醫藥,2010,17(26):38-39.

[4]歸建華.產后出血的原因分析及預防護理.齊魯護理雜志,2011,17(32):66-68.