不同方法干預大鼠腓腸肌急性鈍挫傷模型的實驗觀察

肖 響 張 茜 蘇 波 續 暢 指導老師:林彩霞 李文迅 李 健

(北京中醫藥大學,北京,100029)

肌肉損傷無論在軍事訓練、體育鍛煉及日常生活中都十分常見,損傷類型可分為挫傷、牽拉傷和撕裂傷等。其中90%以上的損傷是挫傷或牽拉傷,撕裂傷很少見[1]。肌肉挫傷是由于突然重力直接撞擊導致的肌纖維機械損傷,在運動或非運動損傷中十分常見,并可導致肌肉功能障礙,腫脹、萎縮、攣縮、增加再損傷的可能性等。創傷康復醫學一直致力于研究促進肌肉損傷快速修復而且功能恢復完全的方法,其最大的難點在于找到一種切實可行的臨床治療方法,既可以增加細胞增殖又可以防止纖維化[2]。目前常用的方法是根據

RICE[3]原則進行制動、冷敷、加壓、抬高和 24 h內冰敷,24 h后熱敷。本文通過觀察不同方法干預對骨骼肌損傷急性期組織修復產生的影響和療效,探尋較好應急處置方法,為肌肉損傷的臨床治療提供理論依據。

1 材料和方法

1.1 大鼠腓腸肌急性鈍挫傷模型的建立 健康雄性SD大鼠,清潔級,體重(250±20)g,60只。采用定量負荷自由落體打擊的方法制作動物模型。常規飼養,飼養房間為每12 h光暗循環,溫度控制在24℃,食物與水無限制。7 d后用10%的水合氯醛以3 mL/kg腹腔內注射麻醉,麻醉生效后,測量左后肢小腿周徑并記錄,俯臥位固定于鼠板上,將左后肢褪毛,置于伸膝、踝背屈90度、稍外展位固定,使小腿后群肌置于脛、腓骨內側,腓腸肌暴露清楚。打擊部位取腓腸肌中段。將500 g碼從30 cm高處自由下落,動能為1.47 J,打擊1次,造成大鼠腓腸肌鈍性損傷,形成軟組織損傷動物模型[4],造模后左后肢明顯腫脹,未見瘀血,無明顯跛行。

1.2 分組 造模后將60只大鼠利用隨機數字表隨機分為6組:模型組、冰敷組、熱敷組、針刺組、正紅花油組、西藥組。

1.3 干預方法 模型組:不進行任何處理;冰敷[5]組:將碎冰塊裝入塑料袋內,在傷處墊薄紗布,用繃帶將冰袋固定在傷處,每次25 min[6],每日10 時、18時處理,2次/d;熱敷[7]組:在傷處墊薄紗布,在患部進行60℃的水袋熱敷25 min,無熱感時應立即更換,每日10時、18時處理,2次/d;針刺組:取局部、承山、承筋。參照中國針灸學會實驗針灸委員會實驗動物穴位圖譜。方法:皮膚常規消毒,使用一次性無菌針灸針,規格0.3 mm×25 mm,刺入受傷肌束內,遠近端各一針,留針20 min,行針1次,2次/d;正紅花油組:每日8時、18時涂抹2次正紅花油,清潔傷部皮膚,直接涂于傷處皮膚約1~1.5 cm,輕輕摩擦致藥物吸收;西藥組:在受損部涂抹復方水楊酸甲酯苯海拉明制劑,每日8時、18時涂抹2次,方法同正紅花油組。實驗周期:連續觀察3 d。

1.4 取材及固定 氯醛以3 mL/kg腹腔內注射麻醉,然后取整個腓腸肌,將肌腹正中0.5 cm×0.5 cm×0.1 cm的肌肉放入液氮中,剩余組織固定于4%多聚甲醛固定液中。

1.5 指標檢測 形態學指標:主要測量大鼠左后肢腓腸肌損傷部位的小腿周徑;采用ELISA法檢測細胞內外IL-1、IL-8、TNF含量變化;電鏡觀察:由 oltrolomeNova切片,用日本電子JEOL-1230電鏡分別在2 microns和500 nm的視野下觀察肌原纖維損傷,如肌小節的變化,Z線M線的變化等。

1.6 統計學方法 數據采用SPSS 10.0軟件分析,計量資料均以(±s)表示,組間數據比較進行t檢驗。

2 實驗結果

2.1 大鼠小腿周徑變化 結果顯示造模12 h后各組大鼠左后肢明顯腫脹,各組小腿周徑值增加。干預72 h后各實驗組大鼠周徑數值均有所下降,腫脹程度略有減輕。涂抹正紅花油組的小腿周徑經治療后減小最為顯著,其次是針刺組,其余4組無明顯差別。

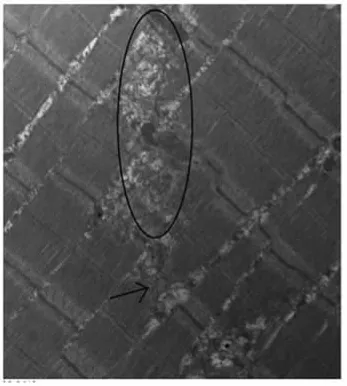

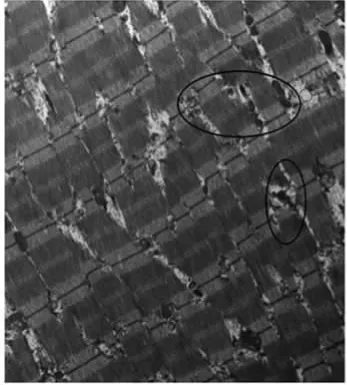

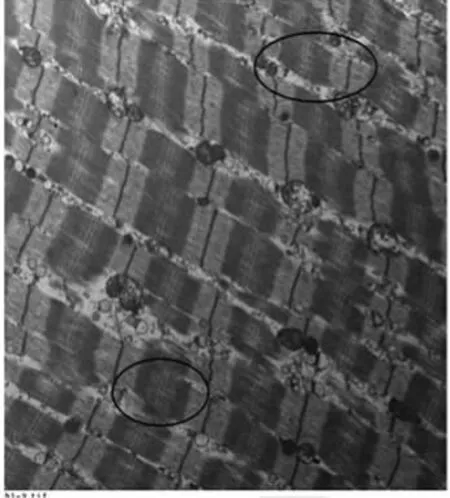

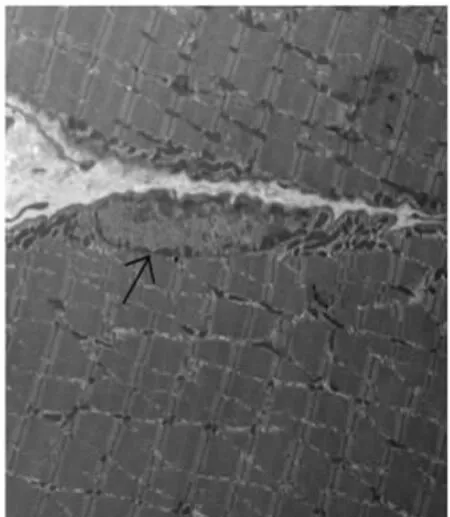

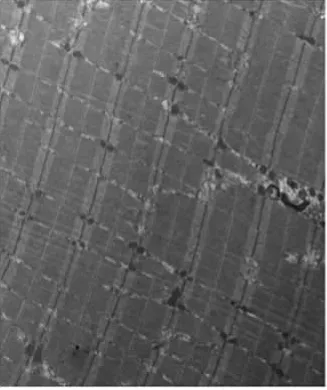

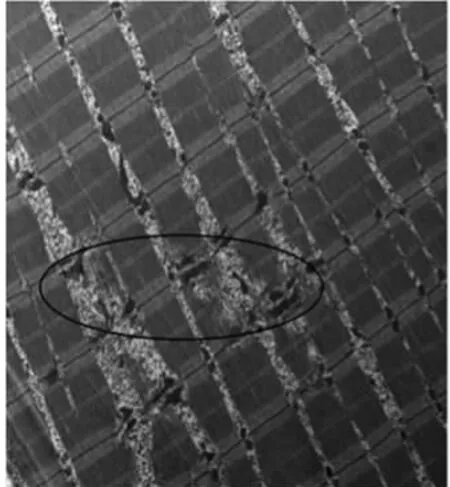

2.2 電鏡結果 圖1、圖2中模型組肌小節普遍呈梭形,肌節腫脹,I帶減小,M線溶解,部分肌原纖維斷裂溶解,z線溶解,部分消失。圖3中電鏡下冰敷組肌原纖維未見明顯腫脹,在損傷肌原纖維附近有較多肌質網出現。圖4、圖5中熱敷組電鏡下可見部分肌絲斷裂、溶解,肌原纖維腫脹較冰敷、針刺、西藥及正紅花油組明顯。圖6、圖7中電鏡下見西藥組肌衛星細胞無改變,肌原纖維形態正常,未見明顯腫脹。圖8中電鏡下見正紅花油組在肌原纖維損傷部位出現線粒體聚集,肌原纖維形態正常,肌小節未見明顯腫脹。圖9、圖10中電鏡下可見針刺組肌原纖維損傷部位聚集較多線粒體和肌質網,正常的肌節附近有普遍增多的線粒體,同樣范圍內肌衛星細胞較其他組多3~4倍。

圖1 模型組電鏡下肌原纖維及M線溶解

圖2 模型組電鏡下肌節腫脹,I帶減小

圖3 冰敷組電鏡下損傷肌原纖維附近出現較多肌質網

圖4 熱敷組電鏡下肌絲斷裂溶解,肌原纖維腫脹

圖5 熱敷組電鏡下肌絲斷裂溶解

圖6 西藥組肌衛星細胞

圖7 西藥組正常形態肌原纖維

圖8 正紅花油組損傷部位線粒體聚集,肌原纖維形態正常

圖9 針刺組見損傷部位較多線粒體和肌質網聚集

圖10 針刺組較多出現肌衛星細胞

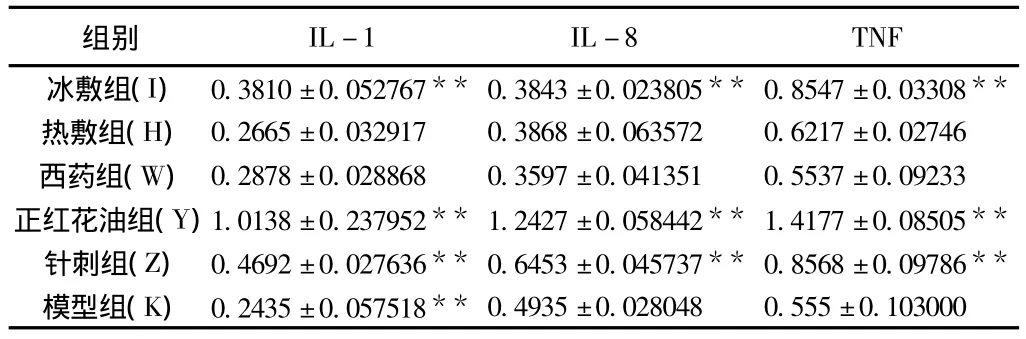

2.3 IL-1、IL-8、TNF含量分析 IL-1、TNF水平明顯增高的是正紅花油組,其次是針刺組和冰敷組,2組間無顯著差異,無明顯變化的為熱敷組、西藥組和模型組,此3組間無顯著差異。IL-8水平明顯增高的是正紅花組、針刺組、模型組;西藥組、冰敷組、熱敷組3組無顯著差異,見表1。

表1 各組IL-1、IL-8、TNF含量(n=6,±s)

表1 各組IL-1、IL-8、TNF含量(n=6,±s)

注:與模型組對比,**P<0.01。

IL-1 IL-8 TNF冰敷組(I) 0.3810±0.052767** 0.3843±0.023805** 0.8547±0.03308組別**熱敷組(H)0.2665±0.032917 0.3868±0.063572 0.6217±0.02746西藥組(W)0.2878±0.028868 0.3597±0.041351 0.5537±0.09233正紅花油組(Y)1.0138±0.237952** 1.2427±0.058442** 1.4177±0.08505**針刺組(Z) 0.4692±0.027636** 0.6453±0.045737** 0.8568±0.09786**模型組(K)0.2435±0.057518**0.4935±0.028048 0.555±0.103000

3 討論

骨骼肌損傷后,其組織修復主要包括炎性反應壞死、組織修復、組織重塑3個過程。近年相關研究表明,骨骼肌損傷后是可以再生的。骨骼肌組織中的成肌細胞是具有增殖和自我更新能力的細胞,骨骼肌再生主要依賴它的這一功能。一般情況下衛星細胞相對靜止和缺乏轉錄活性,但在特殊情況下,如負重鍛煉或創傷等,可以被激活進入有絲分裂期、增殖期,并進一步分化融合形成肌管,肌管成熟后形成正常肌纖維,完成修復[8]。而炎性反應因子,在損傷部位發揮著雙重作用,一方面吞噬壞死細胞和損傷的細胞碎片,另一方面通過分泌生長因子激活肌衛星細胞,使其增殖形成新的肌管細胞進而發育成肌纖維,修復損傷的肌纖維,完成肌肉的再生過程,減少瘢痕組織的出現。適宜的炎性細胞對衛星細胞的激活有一定的促進作用,損傷骨骼肌中的衛星細胞在傷后的24 h開始出現,但在炎性細胞出現高峰的第2天,其數量并不多;而在炎性細胞減至適宜數量的第7天卻大幅度升高并且分化。本實驗主要觀察的炎性反應因子有 IL-1、IL-8和TNF。TNF和IL-1二者都出現在炎性反應早期。冰敷療法的TNF和IL-1水平較模型組高,而IL-8的水平低于模型組,可以說明冰敷減輕肌肉的炎性反應,熱敷會增加炎性反應過程中毛細血管的通透性,使水腫加重,所以電鏡下可見肌小節腫脹明顯。文獻報道[9]熱敷有消散炎性反應、促進化膿、止痛等作用。考慮若有出血或瘀血傾向,使用熱敷促進局部血液循環,則會增加出血或瘀血傾向,從而增加炎性反應,但本實驗中模型未有出血或瘀血的情況,因此熱敷組和模型組對比,熱敷發揮了其良好的消炎作用。但從骨骼肌損傷后的修復過程與機理來看,局部冰敷、熱敷療法對閉合性鈍挫傷腓腸肌的修復及減少形成瘢痕無實驗依據和理論支持。針刺組和正紅花油組的3種炎性因子水平均較高,由于對3種炎性因子的監測是非動態的,尚不能明確其變化趨勢,與模型組比較,正紅花油組和針刺組的炎性反應明顯,涂抹西藥組的ELISA結果顯示3種炎性反應因子水平最低,消炎功效明顯。在骨骼肌鈍挫傷后的72 h內應主要為血腫形成、肌肉的壞死、退化以及炎性細胞的浸潤,一般不應出現肌衛星細胞的分化。針刺組相同視野內肌衛星細胞數量明顯較多,可能說明針刺使肌衛星細胞更早的游移至肌原纖維損傷部位。現有的對針刺治療骨骼肌損傷機制的研究多側重于針刺對微循環和血流灌注的影響以及對CaN/NFAT信號通路的激活。研究針刺對炎性反應的作用及對肌衛星細胞、線粒體、肌質網等的刺激機制未有明確報道。

本實驗中的造模方法可以成功的復制腓腸肌急性閉合性鈍挫傷模型,損傷部位肌肉腫脹無瘀血。西藥促進炎性反應吸收及消腫作用明顯,但從電鏡下觀察無有助于肌纖維再生的細胞器活動,提示西藥對骨骼肌非瘢痕修復、再生修復可能無作用。正紅花油促進炎性反應吸收效果不佳。損傷后3 d內連續熱敷治療,其促進炎性反應吸收作用較冰敷明顯。除熱敷外,余下4個實驗組的方法均可有效減輕腓腸肌急性鈍挫傷引起的腫脹。針刺可以促進肌衛星細胞向骨骼肌損傷部位的游移;針刺可有效地使腓腸肌急性鈍挫傷的損傷處出現大量線粒體聚集,促進肌肉的自身修復,提示針刺可能有抑制瘢痕修復,促進肌肉再生作用。在臨床治療中,不要一味的消腫、消炎,應考慮如何用藥,使肌肉損傷處良性修復、非瘢痕修復,促進肌肉的再生、功能的恢復。

[1]Jarvinen TA,Jarvinen TL,Kaariainen M,et al.Muscle injuries:optimising recovery[J].Best Pract Res Clin Rheumatol,2007,21(2):317-331.

[2]Menetrey J,Kasemkijwattana C,Fu FH,et al.Suturing versus immobilization of a muscle laceration.A morphological and functional study in a mouse model[J].Am J Sports Med,1999,27(2):222-229.

[3]魚廣信,鄭宏偉.運動損傷和功能恢復[M].北京:人民體育出版社,2001:37.

[4]Gierer P,Mittlmeier T,Bordel R,et al.Selective cyclooxygenase-2 inhibition reverses microcirculatory and inflammatory sequelae of closed softtissue trauma in an animal model[J].The Journal of Bone and Joint Surgery,2005,87(1):153-160.

[5]扏培九.冷熱療法在運動性損傷中的應用[J].按摩與導引,2004,20(1):41-42.

[6]Cromack d T.Current concepts in wound healing:growth factor and macrophage interaction[J].J Trauma,1990,30(13 Suppl):S129.

[7]Charge SB,Rudnicki MA.Cellular and molecular regulation of muscle regeneration[J].Physiol Rev,2004,84(1):209.

[8]Machida S,Spangenburg EE,Booth FW.Primary rat muscle progenitor cells have decreased proliferation and myotube formation during passages[J].Cell Prolif 2004,37(4):267.

[9]薛福連.冷敷、熱敷功效有別[N].醫藥經濟報,2001-006.