中西醫結合治療頸性眩暈內科方案的研究1)

霍清萍,梁 芳,魏德芝,王宇新,黃 侃

頸性眩暈其概念最早于1955年由Ryan和Cope提出[1]。目前西醫頸性眩暈主要有手術和藥物對癥治療。手術主要采取突孔切開椎動脈外膜剝離術,但手術費用較高,且患者承受痛苦較大。藥物治療主要選用擴張腦血管、改善腦灌注如倍他司汀、或西比靈、或尼莫地平等藥物。

中醫治療常用的方法有推拿,按摩、牽引,穴位注射以及活血化瘀通絡中藥等。但由于臨床部分患者往往伴有椎管狹窄、嚴重的椎間盤突出、頸椎不穩定等等,致使采用推拿、按摩、牽引等治療方法前,必須要求醫者有足夠的判斷,并對醫者的治療手法有極高的要求。反復不恰當推拿,按摩、牽引等治療,都有可能加重癥狀,甚至導致截癱。所以,積極探索并采取有效、安全、科學、規范、便捷、經濟的內科綜合診療方案,顯得尤為迫切,且極富臨床意義。

1 資料與方法

1.1 研究對象 入選本科2010年9月—2011年12月頸性眩暈住院患者170例,男60例,女110例。年齡35歲~70歲(64歲±1歲)。

1.2 診斷標準[2]①以眩暈為首發突出癥狀,且發作與頸部活動和一定的頭位有關,反復發作,次發作時間持續數分鐘至數小時不等,間斷發作總病程數天至數年;②可伴有惡心、嘔吐、眼球震顫、耳鳴、雙眼視覺障礙、發作性意識障礙、猝倒等椎基底動脈供血障礙的表現;③轉頸試驗陽性[3];④頸椎X線攝片、或MR I或CT,顯示不同程度椎體不穩、鉤椎關節骨質增生、橫突孔狹窄、椎間盤突出、硬脊膜壓迫等影像學表現;⑤TCD檢查顯示椎基底動脈供血障礙及可出現動脈硬化的改變。

1.3 納入與排除標準 性別不限;年齡≥18歲,≤70歲;發病時間≤24h。排除:中樞性和周圍性前庭功能障礙、耳蝸迷路震蕩等眼、耳科多種疾病;急性腦梗死,腦出血等神經科相關疾病;合并嚴重心、肝、腎、造血系統、內分泌系統疾病者;精神病患者及神志不清、言語不能表達者;近1個月內嚴重創傷、手術史;各種急慢性炎癥、消化道潰瘍、支氣管哮喘、風濕熱、結締組織病、腫瘤患者。

1.4 分組方法 根據SPSS隨機分組軟件,隨機分為5組。中西醫結合(頸復湯低、中、高劑量分別聯合倍他司汀)組,中藥頸復湯中劑量組,倍他司汀對照組。各組間治療前DHI眩暈障礙評分量表,癥狀視覺模擬評分(VAS)基線相同。

1.5 試驗藥物與研究方法 ①頸復湯組,組方:葛根、川芎、羌活、地龍、地鱉蟲、水蛭等。低劑量組、中劑量組、高劑量組的藥物比例分別為:3∶1∶1∶1.5∶1.5∶1.5、6∶2∶2∶3∶3∶3和12∶4∶4∶6∶6∶6。各組中藥均由我院中藥房煎制,每袋150mL,1袋/次,2次/日,應用1周。倍他司汀組:倍他司汀8 mg(上海三維制藥有限公司),3次/日,應用1周。各組均執行基本治療:臥床休息,避免不必要的體位變動;清淡飲食,低流量吸氧;頸部熱敷每日2次,每次0.5h;佩戴頸托,每日2次,每次2h;眩暈緩解后,早日活動;丹參酮20mg加入生理鹽水250 mL靜脈滴注,每日1次。停用其他改善椎基底動脈供血不足的中、西藥物。伴高血壓病、糖尿病、高脂血癥者常規降壓、降糖、降脂治療。

1.6 觀察指標 DHI眩暈障礙評分量表積分[4](共25題。P:代表physical seale,軀體性分值;F:代表functionalseale,功能性分值;E:代表emotionalseale,情感性分值。回答選項:“是”,4分;“有時”,2分;“無”,0分)。眩暈緩解天數。采用癥狀視覺模擬評分,包括治療前后頭暈,天旋地轉感,漂浮感,閉目減輕,轉頭誘發或加重,惡心、嘔吐,肢體無力或肢體麻木積分。

1.7 療效判定[2]臨床痊愈:眩暈及其他伴隨癥狀消失,能參加正常活動和工作;顯效:眩暈等癥狀明顯減輕,頭微有昏沉,或頭暈目眩輕微,但不伴有自身及景物的旋轉感,可以正常生活和工作;有效:眩暈或頭暈減輕,僅伴有輕微自身及景物的旋轉,雖能堅持工作,但生活和工作受影響;無效:眩暈等癥狀無改善或加重。

1.8 統計學處理 應用SPSS 11.5統計軟件。計量資料以均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用χ2檢驗,治療前后對比采用配對t檢驗。

2 結 果

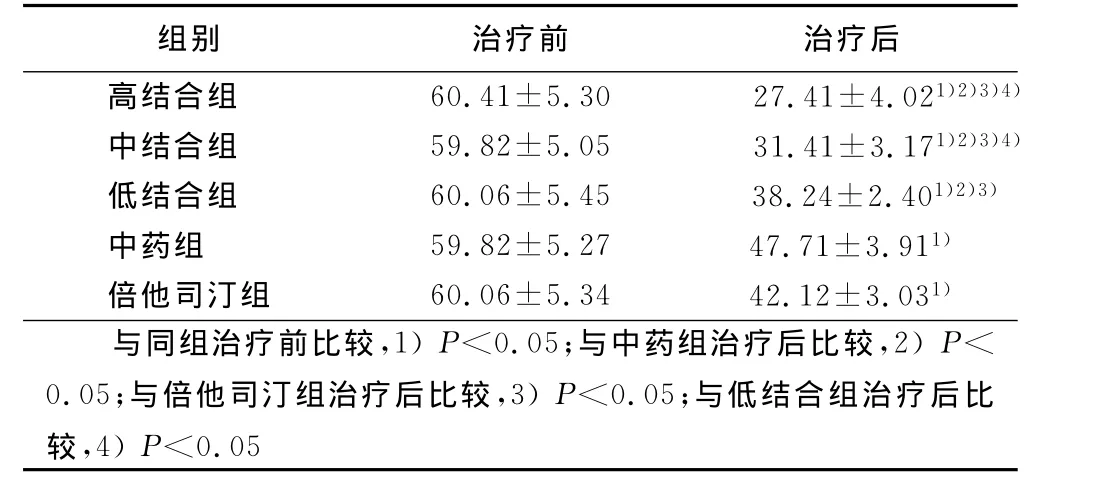

2.1 各組眩暈障礙(DHI)評分比較(見表1)

表1 各組眩暈障礙評分比較(x±s) 分

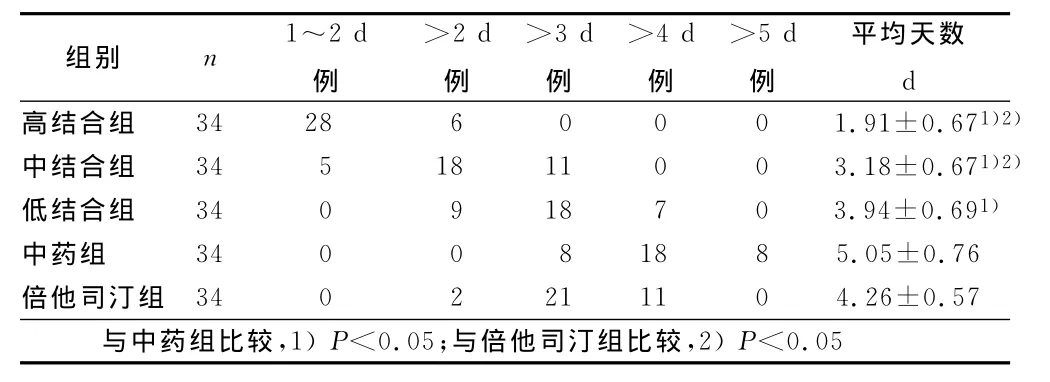

2.2 各組治療后眩暈緩解天數比較(見表2)

表2 各組治療后眩暈緩解天數比較

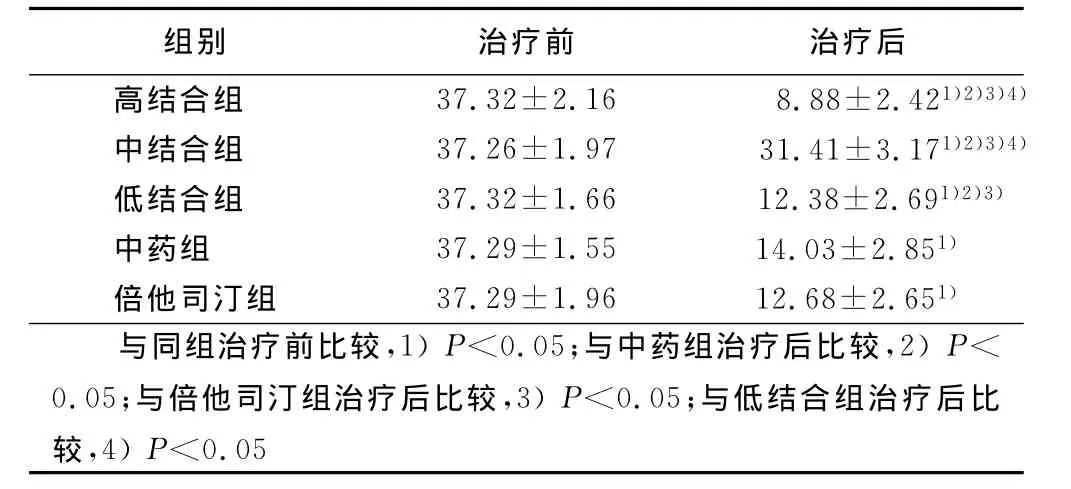

2.3 各組眩暈癥狀(VAS)評分比較(見表3)

表3 各組眩暈癥狀評分比較(x±s) 分

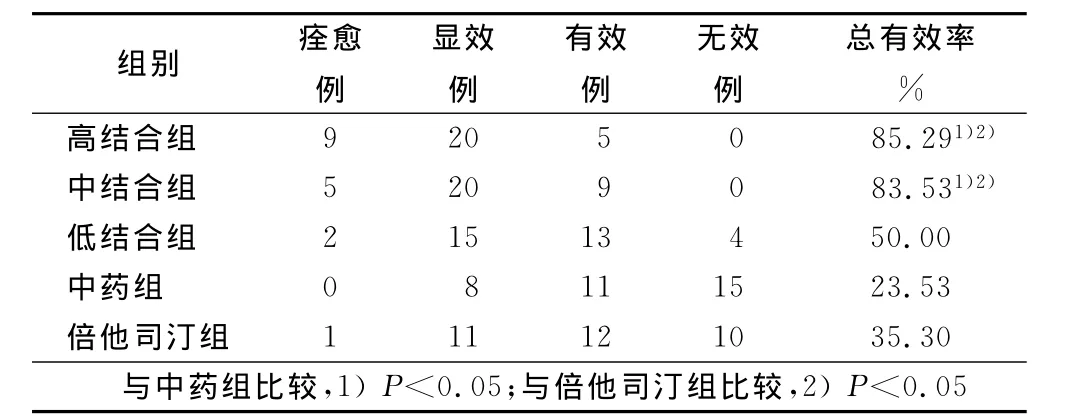

2.4 頸復湯臨床療效(見表4)

表4 頸復湯臨床療效

3 討 論

中醫學素無“頸性眩暈”病名,但據其病理特點及臨床表現可歸屬于“眩暈”等病范疇。病機為本虛標實,認為與體虛、年老、勞累、情緒、飲食、氣滯、瘀血、痰濁、寒侵等因素有關。主要源于肝、脾、腎虧虛,外邪易乘虛侵襲,形成風、火、痰、瘀的病理演變。因此眩暈的病機概括起來仍不外乎風、火、痰、瘀、虛五端。眩暈證的臨床辨治,多從肝脾腎立論,長期以來治療多圍繞補腎益精,健脾化痰,平肝潛陽,活血化瘀、通絡而變化應用。

在長期診療過程中發現,本病不單與風、火、痰、瘀、虛五端有關,更與督脈及膀胱經等陽脈寒凝有關。督脈乃人之陽經之海,且督脈和膀胱經均行于頸背及枕后,寒凝瘀滯陽脈,清陽不展,輕竅被蒙,則“眩暈”自生。臨證選用辛溫活血通脈之品,不單癥狀緩解迅速,臨床療效也較明顯。考慮與多數患者長期伏案或長時間使用電腦,姿勢固定僵硬,且多置于空調房間等因素有關,致使寒凝陽脈,血脈艱澀。認為該病的中醫學主要病理機制為“陽脈寒凝血瘀”。多年來在臨床反復實踐、總結經驗的基礎上,逐步創立了由葛根、羌活、川芎、水蛭、地龍、地鱉蟲組成的頸復湯。

葛根,出自《神農本草經》,歷代醫書記載,性味甘、平、微涼,入脾、胃、肺、膀胱經[5]。具有解肌退熱、生津止渴、升陽止瀉,還具有較強的活血化瘀,舒筋活絡,升引作用等功效。現代藥理研究表明,對腦血管有擴張及改善腦循環作用,對腦循環的改善并非單純擴張血管增加血流量所致,而是使低幅波升高,高幅波降低,異常波趨向正常[6]。

川芎,性味辛、溫,入肝、膽、心包經,具有活血祛風、行氣、止痛之功。現代藥理研究表明對心血管系統有強大活性,對血管平滑肌有解痙作用,并且該物質能透過血腦屏障,在腦干分布較多,有利于在腦部發揮血管作用,改善微循環,抑制血小板聚集活化,降低血管阻力,對改善腦缺血有顯著療效[7]。

羌活,性味溫、辛、苦,入膀胱、腎經,具有散表寒、祛風濕、利關節的功用。現代藥理研究表明有抗血栓形成和抗凝血作用[8];增加動物的腦血流量,而不增加外周血流量,且不加快心率,不升高血壓,為臨床上羌活用于治療腦缺血找到理論依據[9]。

地龍,性味咸、寒,入肝、脾、膀胱經,具有清熱、熄風、平喘、通絡、利尿。現代藥理研究表明具有抗血栓、溶栓和改善血液循環作用[10-12]。

地鱉蟲,性味寒、咸、有微毒,入肝經,主理血癥,具有散血瘀、消堅結、解凝活血、接骨續筋、消腫止痛、下乳通經等功效。現代藥理研究表明具有抗凝血、抗血栓作用[13-15]。

水蛭,性味苦、咸、平、有微毒,入肝、膀胱經,具有破血、逐瘀、通經,兼利水道,消痰飲。現代藥理研究表明具有抑制血小板聚集,抗凝,促纖溶作用[16-18]。

方中葛根為君藥,具有活血化瘀,舒筋活絡,引經作用;川芎、羌活祛風活血;地龍、地鱉蟲、水蛭活血通絡,全方共奏溫陽活血通絡之功。

倍他司汀作為一種組胺類藥物,通過激動組胺 H1受體而發揮擬組胺作用,它對腦、心以及外周血管,特別是對椎基底動脈有較明顯的增加腦血流量作用。同時該藥具有抗血小板聚集和抗血液凝固的作用,疏通微循環,提高腦組織灌注。

本研究發現,治療后DHI眩暈障礙評分、眩暈緩解天數、癥狀積分三項觀察指標,中西醫結合三組均較中藥組有統計學意義(P<0.05);且中西醫結合三組間呈量效依賴關系(P<0.05)。其中治療后中、高劑量組DHI眩暈障礙評分和癥狀積分較西藥對照組有統計學意義(P<0.05)。本研究提示,在采取佩戴頸托、保暖等基本治療上,中西醫結合治療方案優于單純中藥組和單純西藥組;中西醫結合中、高劑量組療效優于低劑量組。中西醫結合治療頸性眩暈是有效、安全、科學、規范、便捷、經濟的內科綜合診療方案。

[1] Ryan GM,Cope S.Cevical veitigo[J].Lancet,1955,31:1355.

[2] 《中華人民共和國中醫藥行業標準中醫病證診斷療效標準》,國家中醫藥管理局[M].南京:南京大學出版社,1994:29.

[3] 張祥建.頭-頸-軀干旋轉試驗:一種鑒別頸性眩暈的簡便方法[J].腦與神經疾病雜志,2008,16(6):719-720.

[4] Jacobson GP,Newman CW.The development of the dizziness handicap inventory[J].Arch Otolaryngol Head Neck Sur,1990,116:424-427.

[5] 李成文,魯兆麟.葛根入肺經膀胱經探討[J].北京中醫藥大學學報,2008,31(4):228-229;236.

[6] 鄭皓,王曉靜.葛根藥理作用研究概況[J].光明中醫,2006,21(3):49-51.

[7] 陳仁壽.國家藥典中藥實用手冊[M].南京:江蘇科學技術出版社,2004:1-5.

[8] 張明發,沈雅琴,朱自平,等.羌活的鎮痛抗炎抗血栓形成作用研究[J].中醫藥研究,1996,12(6):51-53.

[9] 馮英菊,謝人明.羌活對麻醉動物腦循環的作用[J].陜西中醫,1998,19(1):37-38.

[10] 殷出梅,儲益平,吳鵬.地龍活性提取物的主要藥效學實驗[J].中草藥,2002,33(10):926-928.

[11] 金桂容,徐桂芝.腦梗死的凝血纖溶狀態和蚓激酶的作用[J].中國新藥與臨床雜志,1999,18(1):48-50.

[12] 徐宗佩,王益明,張吉正,等.地龍提取物對健康小鼠紅細胞變形性的影響[J].中醫雜志,2007,17(3):37-38.

[13] 于燕,劉繼蘭,王菊英,等.土鱉蟲水提液對實驗性高脂血癥大鼠血管內皮細胞的保護作用[J].山東大學學報(醫學版),2002,40(5):398-400.

[14] 于燕,劉繼蘭,王菊英,等.土鱉蟲水提物對實驗性高脂血癥大鼠血管內皮和內皮素的影響[J].中國生化藥物雜志,2003,24(1):15-17.

[15] 顧振綸,戴德哉.心血管藥理學新論[M].北京:人民衛生出版社,2004:150.

[16] 肖志堅.水蛭注射液對大白鼠血小板粘附和血小板聚集功能的影響[J].錦州醫學院學報,2004,25(5):39-40.

[17] 高華,任濤,葉盛英.水蛭的抗凝血作用及其臨床應用[J].中國藥師,2001,4(5):386-388.

[18] 沙建慧,楊中萬,夏文春,等.水蛭注射液對小鼠血栓形成及血漿纖溶酶原激活物及抑制物的影響[J].中成藥,2002,24(3):198-199.