居家干預(yù)對(duì)腦卒中病人康復(fù)效果的影響1)

我國(guó)對(duì)腦卒中病人出院后護(hù)理還不夠完善,出院往往意味著醫(yī)護(hù)服務(wù)的終止,需居家康復(fù)的病人只能選擇通過(guò)回院復(fù)診來(lái)延續(xù)康復(fù)護(hù)理和獲取相關(guān)信息,在醫(yī)院回歸家庭這一脆弱期內(nèi)病人諸多健康需求無(wú)法得到及時(shí)、有效滿足,進(jìn)而影響康復(fù)進(jìn)程,甚至引發(fā)不良醫(yī)療結(jié)局,最常見(jiàn)的不良后果是生存質(zhì)量下降、再次返院率增加,而家庭被認(rèn)為是腦卒中出院病人的理想康復(fù)場(chǎng)所。為此,我們對(duì)100例腦卒中病人進(jìn)行居家干預(yù),取得了較好效果,現(xiàn)報(bào)告如下。

1 對(duì)象與方法

1.1 對(duì)象 將我院神經(jīng)內(nèi)科2010年10月—2011年12月出院的200例腦卒中病人作為研究對(duì)象。按所在病區(qū)分為實(shí)驗(yàn)組和對(duì)照組各100例,收治于二病區(qū)的作為實(shí)驗(yàn)組,收治于一病區(qū)的作為對(duì)照組。入選標(biāo)準(zhǔn):年齡≥18歲;因腦卒中初次發(fā)作而入院;類型為腦梗死;出現(xiàn)癥狀后72h內(nèi)入院;預(yù)期壽命>1年;出院時(shí)獨(dú)立或部分依賴(NIHSS評(píng)分≥1分);出院后返家;居住地距離醫(yī)院≤25km;簽署知情同意書(shū)。兩組病人一般資料及出院前Barthel指數(shù)(BI)評(píng)分比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。研究過(guò)程中,共失訪5例,實(shí)驗(yàn)組3例,對(duì)照組2例,失訪率分別為3%和2%。實(shí)驗(yàn)組3例失訪病人中,2例因搬遷至外地而退出本研究,1例因無(wú)法接通電話而失訪;對(duì)照組2例為無(wú)法取得聯(lián)系而失訪。

1.2 方法 根據(jù)入選標(biāo)準(zhǔn)選取病人,解釋研究目的、研究期限、研究?jī)?nèi)容、病人出院后康復(fù)的意義。取得其知情同意后并簽字;在出院前3d護(hù)士依據(jù)Omaha評(píng)估系統(tǒng)對(duì)病人做出院前護(hù)理評(píng)估、Barthel指數(shù)評(píng)分、制訂家庭康復(fù)訓(xùn)練計(jì)劃,確定隨訪期間要關(guān)注的健康問(wèn)題并行出院前干預(yù):健康教育、指導(dǎo)和咨詢、家庭康復(fù)訓(xùn)練、腦卒中危險(xiǎn)因素篩查。出院后1周、4周、8周、12周進(jìn)行居家干預(yù)、門(mén)診服務(wù)并行Barthel指數(shù)評(píng)分。

1.2.1 成立干預(yù)質(zhì)控小組 由4名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的護(hù)理人員組成干預(yù)質(zhì)控小組,其中副主任護(hù)師1人,主管護(hù)師1人,護(hù)師2人,具體負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)組的居家康復(fù)護(hù)理指導(dǎo),出院后1周執(zhí)行家庭訪視及門(mén)診服務(wù),出院后4周、8周、12周進(jìn)行電話隨訪。病人及家屬如有疑問(wèn),可24h電話和來(lái)訪咨詢。干預(yù)12周后進(jìn)行總結(jié)、分析,觀察居家干預(yù)后的近期及遠(yuǎn)期效果。

1.2.2 干預(yù)方法

1.2.2.1 實(shí)驗(yàn)組 ①心理行為干預(yù):腦卒中病人的突然發(fā)病及其后遺癥,給病人造成極大的心理創(chuàng)傷,運(yùn)用同理心溝通技巧[1],每次居家訪視時(shí)耐心傾聽(tīng),適時(shí)沉默,讓病人宣泄情緒,鼓勵(lì)講出內(nèi)心感受,了解其心理狀態(tài),解除其思想顧慮;指導(dǎo)病人親屬要多予以心理安慰,鼓勵(lì)病人,無(wú)微不至地關(guān)懷和照顧病人,使病人感覺(jué)到家庭的溫暖,繼而樹(shù)立戰(zhàn)勝疾病的信心,積極愉快地接受治療和鍛煉,以心理康復(fù)促進(jìn)機(jī)能的康復(fù)。通過(guò)居家干預(yù),病人對(duì)護(hù)理人員信賴感增加,促進(jìn)了護(hù)患關(guān)系,消除病人的負(fù)性情緒,增強(qiáng)戰(zhàn)勝疾病信心,從而增加對(duì)康復(fù)訓(xùn)練的依從性。②藥物干預(yù):向病人及家屬講解出院所帶藥物名稱、性能、劑量、正確的服用方法。老年人記憶力減退可能經(jīng)常發(fā)生漏服或誤服藥的可能,家人要監(jiān)督執(zhí)行,必須送藥到手、看服到口。對(duì)于拒絕服藥的病人,要耐心做好解釋工作,告訴病人服藥有助于疾病的康復(fù),提高其服藥依從性。③飲食干預(yù):培養(yǎng)良好的飲食習(xí)慣,病人的飲食要清淡可口易消化,保證每日足夠熱量,攝入低鹽、低脂肪、優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、高纖維素食物,少食多餐,禁食辛辣食物,戒煙酒,少食動(dòng)物脂肪及熱量、含糖量高的食物,多食蔬菜、水果,保持大便通暢,必要時(shí)服用緩瀉劑,減少便秘所致顱內(nèi)壓增高使疾病復(fù)發(fā)。④康復(fù)訓(xùn)練干預(yù):全面了解病人的家庭狀況,加強(qiáng)與病人家屬的溝通,幫助病人建立良好的家庭支持系統(tǒng)。幫助改造家庭安全設(shè)施和配套輔助設(shè)施,如臺(tái)階的改造、扶手設(shè)置、日常特殊用品的準(zhǔn)備等。對(duì)于不能自行翻身的病人,指導(dǎo)家屬進(jìn)行患側(cè)肢體良姿位的擺放、2h協(xié)助翻身1次,每日進(jìn)行患肢被動(dòng)關(guān)節(jié)活動(dòng)、肌肉按摩、日常生活技能訓(xùn)練及床上橋式運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練等康復(fù)護(hù)理,防止患肢攣縮和關(guān)節(jié)畸形。臥床期間協(xié)助完成在床上進(jìn)食、穿衣、洗臉、自己梳頭等日常生活能力訓(xùn)練,逐漸達(dá)到生活自理。教會(huì)家屬協(xié)助能下床活動(dòng)的病人床邊坐位訓(xùn)練、床-輪椅轉(zhuǎn)移訓(xùn)練、站立訓(xùn)練,提高正立位置的耐受性。有學(xué)者指出,腦卒中病人的認(rèn)知、吃飯、個(gè)人衛(wèi)生、穿上衣、在床和輪椅間相互移動(dòng)等自理能力相對(duì)較早恢復(fù);而獨(dú)立地穿褲子、洗澡、上廁所自理能力則恢復(fù)得較慢,所以在功能鍛煉中應(yīng)反復(fù)加強(qiáng)病人這方面的訓(xùn)練[2]。在能自己行走后,行單腿負(fù)重、訓(xùn)練,上下樓梯等運(yùn)動(dòng),逐漸加長(zhǎng)距離。下肢功能恢復(fù)較好的病人還可進(jìn)行小距離跑步等,康復(fù)訓(xùn)練時(shí)間一般每天3次,每次10min~15min,訓(xùn)練時(shí)注意活動(dòng)量應(yīng)逐漸增加,不宜過(guò)度疲勞。

1.2.2.2 對(duì)照組 進(jìn)行出院前常規(guī)護(hù)理干預(yù),如注意休息、避免情緒激動(dòng)及勞累受涼、遵醫(yī)囑服藥、堅(jiān)持功能訓(xùn)練、定期門(mén)診隨訪等。

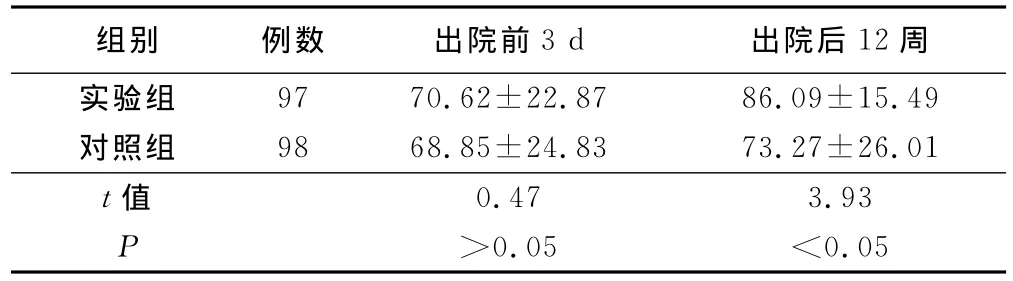

1.2.3 觀察指標(biāo) 腦卒中神經(jīng)功能缺損直接影響病人的日常生活活動(dòng)能力(ADL),而ADL直接反映病人生存質(zhì)量。Barthel指數(shù)是一種公認(rèn)有效地對(duì)ADL評(píng)價(jià)的方法[3],該表有大便控制、小便控制、梳洗修飾、進(jìn)食、進(jìn)出廁所、床椅轉(zhuǎn)移、穿衣、平地行走、上下樓梯、洗澡10項(xiàng)內(nèi)容,每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)是否需要幫助及其幫助程度分為0分、5分、10分、15分4個(gè)等級(jí),總分0分~100分,得分越高代表獨(dú)立生活能力越好、依賴性越小。根據(jù)Barthel指數(shù)評(píng)分,日常生活活動(dòng)能力可分為良、中、差3個(gè)等級(jí):61分~100分為良;41分~60分為中;0分~40分為差。

1.2.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS V13.0軟件進(jìn)行處理,兩組BI評(píng)分比較采用t檢驗(yàn)。

2 結(jié)果(見(jiàn)表1)

表1 兩組病人BI評(píng)分比較 分

3 討論

3.1 以延續(xù)護(hù)理為理論指導(dǎo)設(shè)計(jì)干預(yù)方案 延續(xù)護(hù)理的發(fā)展最早源于1981年美國(guó)賓夕法尼亞護(hù)理學(xué)院的一項(xiàng)高級(jí)實(shí)踐護(hù)士(advanced practiced nurse,APN)為提早出院的易感病人提供過(guò)渡期家庭隨訪/替代住院治療護(hù)理的跨學(xué)科研究,這項(xiàng)研究的目的在于提供最有效和最低成本的健康服務(wù)。經(jīng)過(guò)20多年的延續(xù)護(hù)理實(shí)踐表明,延續(xù)護(hù)理模式在改善慢性病病人的健康預(yù)后(health outcomes)、降低衛(wèi)生服務(wù)利用(henlth service utility)、提升病人滿意度(patient satisfaction)等方面 有 積 極 效果[4]。2002年,香港理工大學(xué)黃金月將該模式引入香港展開(kāi)研究并提出4C特色的延續(xù)護(hù)理模型,4C即全面性(comprehensiveness)、協(xié)調(diào)性(coordination)、延續(xù)性(continuity)、協(xié)作性(collaboration)。我們?cè)谶M(jìn)行居家干預(yù)活動(dòng)設(shè)計(jì)中融入了4C特性:①全面性,即系統(tǒng)評(píng)估出院病人的健康狀況,并預(yù)見(jiàn)病人的護(hù)理需求,包括客觀健康評(píng)價(jià)、主觀健康需求及心理社交需求。②協(xié)調(diào)性,即運(yùn)用健康知識(shí)咨詢、危險(xiǎn)因素篩查、康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)和社區(qū)資源轉(zhuǎn)介等性質(zhì)的健康服務(wù)來(lái)滿足病人的健康需求。③延續(xù)性,即提供科學(xué)、規(guī)律、持續(xù)的護(hù)理跟蹤服務(wù),主要是出院后的電話隨訪和家庭訪視。④協(xié)作性,即居家干預(yù)的提供者和接受者之間建立協(xié)作關(guān)系。

3.2 依據(jù)腦卒中后護(hù)理的循證證據(jù)提出干預(yù)內(nèi)容 影響腦卒中后癱瘓病人的生存質(zhì)量主要因素有3類:一是與疾病有關(guān)的因素,如卒中類型、嚴(yán)重程度、神經(jīng)功能得分及合并癥等;二是與病人有關(guān)的因素,如年齡、性格、情緒、卒中知識(shí)、病人依從性等;三是與醫(yī)療及社會(huì)支持系統(tǒng)有關(guān)的因素,如出院指導(dǎo)計(jì)劃、出院后健康照護(hù)服務(wù)、康復(fù)訓(xùn)練情況、經(jīng)濟(jì)狀況及社會(huì)支持等。以上因素中病人年齡、疾病類型、嚴(yán)重程度、合并癥等屬不可干預(yù)因素,而卒中相關(guān)知識(shí)、出院指導(dǎo)、病人依從性、康復(fù)訓(xùn)練屬可干預(yù)因素,本次居家干預(yù)方案根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了一對(duì)一或小群體式健康教育,以提供疾病相關(guān)知識(shí),建立病人個(gè)人檔案,記錄對(duì)出院指導(dǎo)依從性,進(jìn)行居家康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)提高肢體運(yùn)動(dòng)功能,發(fā)放健康教育手冊(cè)提高家庭自護(hù)技能等有效措施干預(yù)病人的行為,提高生活質(zhì)量。隨著醫(yī)療體制改革的逐漸深入,腦卒中肢體癱瘓病人這一特定人群的健康促進(jìn)服務(wù)將成為社會(huì)發(fā)展的一種必然趨勢(shì)。本研究表明,通過(guò)對(duì)腦卒中肢體癱瘓病人進(jìn)行心理、藥物、飲食、康復(fù)訓(xùn)練等健康行為居家干預(yù),可以提高病人的健康知識(shí)水平,養(yǎng)成良好的遵醫(yī)行為,提高生活質(zhì)量,值得推廣和普及。

[1] 李嘉誠(chéng)基金會(huì).“人間有情”全國(guó)寧養(yǎng)醫(yī)療服務(wù)計(jì)劃辦公室:姑息醫(yī)學(xué)——晚期癌癥的寧養(yǎng)療護(hù)[M].汕頭:汕頭大學(xué)出版社,2008:220-223.

[2] Petruseviciene D,Krisciunas A.Evaluation of activity and effectiveness of occupational therapy in stroke patient sat the early stage of rehabilitation[J].Meditina,2008,44(3):216-224.

[3] Naylor MD.Transitional care of older adults hospitalized with heart failure:A randomized,controlled trial[J].J Am Geriatr Soc,2004,52(5):1.

[4] Naylor MD.Transitional care for older adults:A cost-effective model[J].LDI Issue Brief,2004,9(6):1.