四川省普通高校少數民族傳統體育項目開展現狀

蒲西安 莫儒強

高校是學校體育的最終環節,對學生的身體健康、終身體育意識以及他們形成正確的鍛煉方法,以便于畢業后能夠更好地服務社會、建設國家等起著重要的作用。隨著我國高校體育教學改革的進一步深入和發展,隨著人們健康意識的逐步增強,大學生對運動的認識有所改變。但由于我國教育模式、社會環境等諸多因素的影響,仍然有很大一部分學生認識不到位,忽視體育鍛煉,怕苦怕累,對體育課更是應付了事,完成任務拿學分,對運動項目的興趣和愛好得不到充分發展。而少數民族傳統體育運動項目具有鮮明的民族性、歷史性、地域性和健身性的特點,其參與性和娛樂性極強 ,深受廣大學生和體育愛好者的喜歡。四川省擁有90多所高校,是我國教育大省,是西南地區最大的省份之一,也是西南地區少數民族最多的省份之一[1],我們完全可以給他們提供更多、更好的鍛煉環境和鍛煉平臺。使學校體育內容更加豐富,形式多樣,更具有深刻的寓意和趣味,更富有挑戰性和魅力,更加符合生命力旺盛、生性好動的青少年的口味,以滿足其好奇、探究、體驗和冒險心理。較好地培養當代大學生良好的思想品德、行為習慣,充分激發他們的運動動機,培養其運動興趣,從而養成自覺鍛煉身體的習慣,形成終身體育意識和提高社會適應能力[2]。

一、研究對象與方法

(一)研究對象

四川省普通高校學生。

(二)研究方法

文獻資料法。根據研究的目的和內容,在四川教育網和四川民族學院圖書館查閱相關資料,并初步擬定調查指標體系。

專家訪談法。根據擬定的指標體系,向50所本專科院校從事多年體育教學、訓練的專家、教師、學者和管理部門負責人進行走訪調查和征求意見。

問卷調查法。此次調查共發放問卷3000份,回收問卷2954份,有效問卷2848份,占回收問卷的96.41%。其中,男生1738人,占調有效查人數的61.03%,女生1110人,占調有效查人數的38.97%;少數民族學生1041人,占有效調查人數的36.55%,漢族學生1807人,占調查人數的63.45%。對在職體育教師問卷共發放300份,回收300份,回收率為100%。

數理統計法。使用SPSS18.0軟件和Microsoft Excel 2003軟件包完成問卷的統計處理。

邏輯分析法。對調查中的各級指標進行整理和邏輯分析,結合省內實際,通過推理分析,對解決四川省普通高校少數民族體育運動項目提出科學而合理的建議。

二、結果與分析

(一)四川省普通高校大學生對少數民族體育項目的興趣愛好與分析

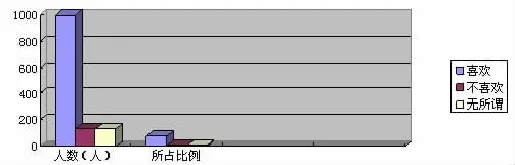

圖1 四川省普通高校大學生參與少數民族體育項目的程度調查 (N=1259)

圖2 不同性別和不同民族大學生對民族體育項目的喜歡程度統計 (N=1259)

運動動機是激勵學生參加體育鍛煉的內在動力,往往以興趣和愿望的形式表現出來,而運動興趣在運動動機中是最重要的成分,學生運動興趣如何,對其參與體育學習和體育活動的影響特別大[3]。從圖1可以看出,通過調查統計得知,1259份有效問卷中,喜歡少數民族體育項目的學生共997人,占有效回收問卷的79.19%,而不喜歡的共130人,占有效回收問卷的10.33%,覺得無所謂共132人,占有效回收問卷的10.48%。說明普通高校大學生中,愿意參與民族傳統體育運動項目的人較多,積極性也較高,而不喜歡少數民族傳統體育運動項目的學生很少,為對培養當代大學生的民族體育意識,培養他們的終身體育思想具有積極的影響。

通過表2得知,喜歡民族體育項目的男生占男生有效問卷的79.69%,女生占女生有效問卷的78.41%,漢族占漢族有效問卷的85.86%,少數民族學生占少數民族有效問卷的84.57%;不喜歡民族體育項目的男生占男生有效問卷的9.9%,女生占女生有效問卷的11%,漢族占漢族有效問卷的6.8%,少數民族學生占少數民族有效問卷的5.43%;而表示無所謂的人群中,男生占男生有效問卷的10.42%,女生占女生有效問卷的10.59%,漢族占漢族有效問卷的7.34%,少數民族學生占少數民族有效問卷的10%。這說明,由于民族體育項目具有極強的民族性、歷史性、地域性、參與性、娛樂性和健身性,在學校體育活動中深受廣大學生的喜歡,它沒有男女、性別、民族之分。當然,由于思想觀念、活動能力和參與程度等因素,有少部分學生覺得參加與不參加都無所謂。還有極少部分學生本身不喜歡體育活動,也就不喜歡參加體育鍛煉,當然他們可能對所有的體育項目就都不感興趣。同時,也說明了當代大學生對民族傳統體育的特點和功能有了更進一步的正確認識。

(二)四川省普通高校少數民族傳統體育項目課程設置情況與分析

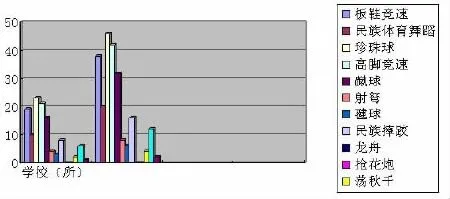

圖3 四川普通高校少數民族傳統體育課程設置情況調查 (N=50)

根據圖3統計得知,四川省普通高校對少數民族傳統體育項目從總體上來說開展得較差。相對開展得較好的也只有珍珠球、高腳競速、板鞋競速、蹴球和民族體育舞蹈等5項,而開展情況在所調查的50所院校中項目開設率最高也只有46%,還不到一半;龍舟運動和搶花炮甚至沒有一所學校開展;在各校所開設的少數民族傳統體育項目中,開設比例稍微高一點的項目如:射弩、板鞋競速、高腳競速、蹴球、民族摔跤、打陀螺、珍珠球等均為四川省或全國少數民族運動會比賽項目,是由于一些地方院校要組隊訓練并代表地方參加省或全國少數民族運動會。說明各高校對把少數民族傳統體育運動項目納入學校體育教學內容還沒有達到一個較高的認識程度。

(三)四川省普通高校對少數民族傳統體育項目設施設備建設情況與分析

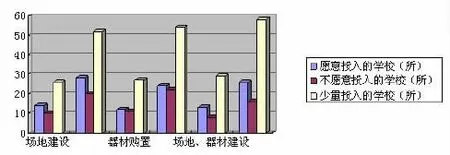

圖4 四川省普通高校對少數民族傳統體育項目設施設備建設情況調查 (N=50)

根據圖4統計得知,四川省普通高校整體上對少數民族體育運動場地、器材建設的投入力度較差,愿意投入的學校不多,不愿意投入的學校也不多,而多數學校都只愿意少量投入建設。愿意投入場地建設的學校14所,僅占28%;愿意用于器材購置投入的學校12所,僅占24%;愿意場地、器材同步建設的學校13所,僅占26%;不愿意投入場地建設的學校10所,占20%;不愿意投入購置器材的學校11所,占22%;場地、器材都不愿意投入的學校8所,占8%;愿意少量投入場地建設的學校26所,占52%;愿意少量投入器材購置的學校27所,占54%;愿意場地、器材均少量投入的學校29所,占58%。形成以上數據的主要原因可能有以下兩種:一是觀念不同,對民族體育的認識不到位;二是由于目前民族體育器材的費用太高,消耗量大。

(四)四川省普通高校少數民族傳統體育項目師資情況與分析

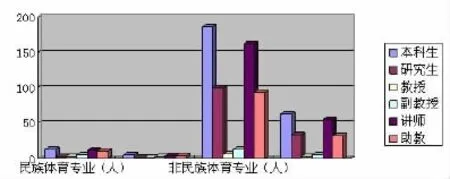

圖5 四川省普通高校從事少數民族傳統體育項目教學師資情況調查 (N=300)

根據圖5統統計得知,四川省普通高校民族傳統體育專業師資建設嚴重滯后,民族體育專業教師嚴重短缺,學歷結構還可以,但職稱結構失衡,學校從事民族傳統體育研究的高級人才極少,也是造成學校學生參與體育活動數量減少的原因之一。調查中發現,從事民族體育教學和訓練的本科畢業生共199人,占師資有效調查問卷的66.33%。其中,民族體育專業畢業的12人僅占4%,而非民族體育專業畢業的187人,占有效調查問卷的62.33%;研究生畢業共101人,占師資有效調查人數的33.67%,其中,民族體育專業畢業的2人,僅占有效調查問卷的0.67%,而非民族體育專業畢業的99人,占有效調查問卷的33%;教授共8人,占師資有效調查問卷的2.67%,其中,民族體育專業畢業的2人,僅占有效調查問卷的0.67%,而非民族體育專業畢業的6人,占有效調查問卷的2%;副教授共16人,占師資有效調查人數的5.33%,其中,民族體育專業畢業的4人,僅占有效調查問卷的1.33%,而非民族體育專業畢業的12人,占有效調查問卷的4%;講師共173人,占師資有效調查人數的57.67%,其中,民族體育專業畢業的11人,僅占有效調查問卷的3.67%,而非民族體育專業畢業的162人,占有效調查問卷的54%;助教共103人,占師資有效調查人數的43.33%,其中,民族體育專業畢業的10人,僅占有效調查問卷的3.33%,而非民族體育專業畢業的93人,占有效調查問卷的31.67%。

三、結論與建議

(一)結論

1.四川省普通高校大學生對少數民族體育項目的興趣愛好較濃。

2.各高校對少數民族傳統體育項目的開展情況不理想,很多項目均沒有開展。

3.四川省普通高校少數民族傳統體育專業師資嚴重不足。

4.四川大多數高校對少數民族傳統體育項目的投入力度不夠。

(二)建議

第一,充分利用民族體育項目的民族性、歷史性、地域性、參與性、娛樂性和健身性等特點,盡量多開設民族傳統體育項目,在活動項目上盡量滿足廣大學生對少數民族傳統體育的濃厚興趣和愛好要求,豐富活動內容,充分調動社會力量,廣泛利用社會資源,開創更多體育活動平臺,更好地為學生終身體育意識和全民健身意識服務[1]。以便較好地貫徹落實我國 《全民健身條例》以及陽光體育在高校的實施和開展。同時,使我國少數民族傳統體育文化得到更好地傳承和發展。

第二,加強四川高校少數民族傳統體育專業師資隊伍建設,加快民族傳統體育師資的培訓步伐,拓寬培訓渠道,盡快提高教師的政治素質和業務素質,特別是基礎理論水平和民族傳統體育項目的技術和技能。一是從我國其他高校引進專業人才;二是省內高校通過各種渠道和手段培養專業人才;三是加強民族傳統體育師資的學習、培訓和研討;四是加強省內有條件和條件較好的學校對少數民族傳統體育專業的開辦力度。

第三,充分利用目前四川省現有的運動會。影響力比較大的有每四年一屆的四川省少數民族體育運動會和每四年一屆的國家少數民族體育運動會;各學校之間、各地市之間的運動會還有待加強,多增加民族體育項目內容,以賽代訓,以訓代練,廣大少數民族傳統體育項目的影響力,拓寬專業人才的培養途徑。

第四,相關部門和領導應加強對民族體育的重視,并最大限度地爭取和利用國家扶持政策,加大對民族體育的建設力度,加強學校體育硬件設施建設,保障體育經費的正常使用,建立和完善體育場地、器材等設施設備的使用、管理和維護制度,為高校體育工作的開展創造良好的條件,使更多的學生積極主動地投入到體育運動的行列,為培養學生的終身體育意識打下良好基礎。

第五,加強四川高校體育課程的改革,進一步調整教學內容,改變教學模式,構建新的教學體系。將更多的符合四川高校實際的少數民族傳統體育項目納入公共體育教學內容,重視學習與鍛煉、健康與健身的協調統一,提高大學生的社會適應能力,制定符合四川高校發展實際的教學指導綱要,使更多的學生了解認識和學習民族傳統體育,并積極地參與民族傳統體育的運動、訓練和比賽之中。

[1]胡小明主編.民族體育 [M].桂林:廣西師范大學出版社,2005年,p12-14、p65

[2]潘紹偉、于可紅主編.學校體育學 [M].北京:高等教育出版社,2008年,p26-35

[3]仇軍.中國體育人口判定標準的函數方程推導 [J].天津體育學院學報,2002年第2期