電樞材料和彈丸配重對艦載線圈炮效率的影響

陳學慧,曹延杰,王成學,王慧錦

(1.海軍航空工程學院 研究生管理大隊,山東 煙臺264001;2.中國人民解放軍75103 部隊,廣西 柳州545013;3.海軍航空工程學院 指揮系,山東 煙臺264001)

0 引 言

艦載線圈炮與傳統艦炮相比具有消除“熱”發射所產生的大量高溫高速燃氣,減小發射裝置的體積和重量的優點,同時可以通過調節驅動線圈的級數或者電源儲能發射各種質量的彈丸,在軍事領域有良好的應用前景,如電磁彈射導彈及電磁彈射無人機等[1-3]。

追求更高的能量轉換效率一直是線圈炮發射的目標之一[4-8]。在艦載線圈炮中,發射的彈丸既包括有效載荷,又包括與有效載荷相連的電樞。有效載荷與電樞的質量比稱為彈丸的配重。線圈炮發射的有效載荷質量差別很大,從幾克到幾百千克不等,驅動不同的有效載荷所需的電樞質量也是不一樣的,因此研究彈丸的配重具有十分重要的意義。同時,電樞的材料對線圈炮的性能有顯著的影響,文獻[9]通過比較鋁、銅、銀、鎳、鎢、鋼等6 種材料的電樞,得出了電樞材料必須具有很高電導率和較低密度的結論,并指出最好的材料是鋁,但文獻[9]并沒有就在電樞上增加有效載荷進行研究;文獻[10]研究了用銅作為電樞材料,不同彈丸配重對電樞放電位置的影響,指出彈丸配重對彈丸的初始位置有較大的影響,隨著配重增加,最佳初始位置增加,彈丸出口速度降低,系統效率降低,但文獻[10]并沒有研究鋁電樞的彈丸配重和有效載荷的效率。

本文針對工程中最常用的電樞材料鋁和銅,在艦載線圈炮的系統參數已給定的情況下,以彈丸配重為變量,對艦載線圈炮能量轉換效率進行分析。

1 單級感應線圈炮工作原理

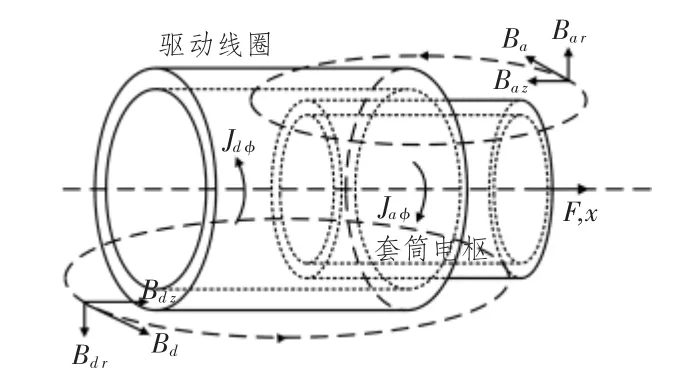

圖1 是單級感應線圈炮原理圖,當電樞到達驅動線圈適當位置時,電源對驅動線圈放電,驅動線圈中電流激勵的磁場在電樞內產生出與驅動線圈方向相反的感應電流,二者相互作用,產生相互排斥的電磁力。由于驅動線圈固定保持不動,彈丸受力后沿驅動線圈軸向方向加速運動。電樞所受軸向力是電樞電流密度的切向分量與驅動線圈的徑向分量相互作用的結果。

圖1 單級感應線圈炮原理圖Fig.1 Schematic diagram of single-stage synchronous induction coilgun

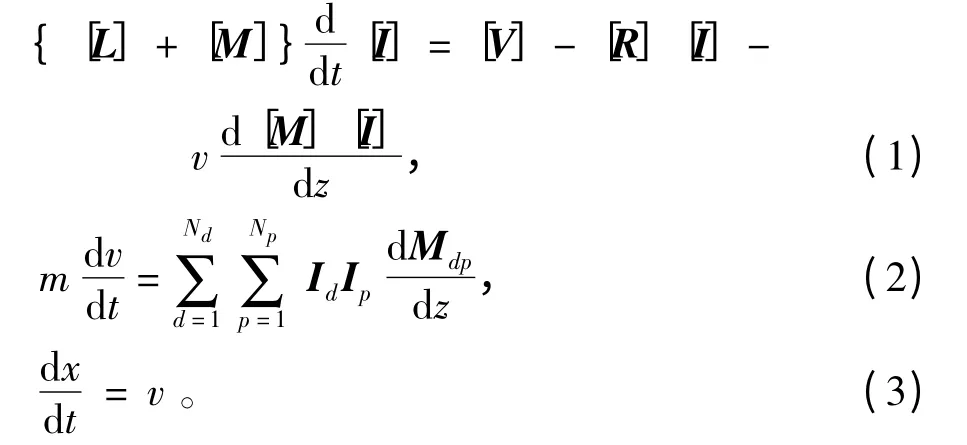

其系統可用以下方程組表示:

2 彈丸發射效率與有效載荷發射效率定義

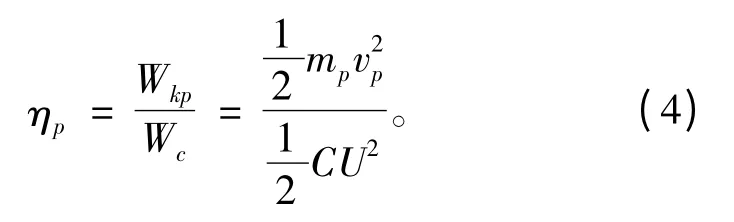

在單級感應線圈炮中,發射的彈丸可分為2 種:一種是電樞和有效載荷一體化的彈丸;一種是電樞和有效載荷在發射后分離的彈丸,如電磁彈射導彈和飛機。因此第1 種情況只需要考慮整個彈丸的能量轉換效率,而第2 種情況則需要考慮有效載荷的能量轉換效率。本文所指的彈丸發射效率ηp是指彈丸的動能與電源(電容器)儲能的比值。

其中:Wkp為彈丸的動能;Wc為電容器的初始儲能;mp為彈丸的質量;vp為彈丸的出口速度;C 和U 分別為電容的容量和電壓值。

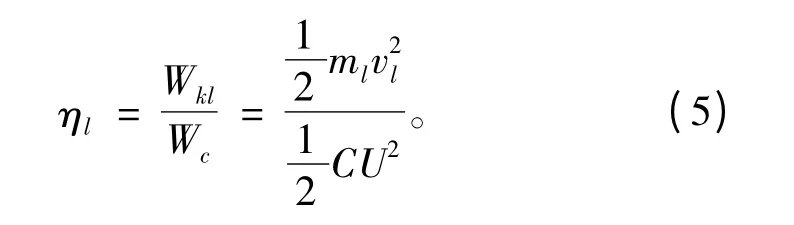

有效載荷發射效率ηl是指有效載荷的動能與電容儲能的比值,可以表示為:

其中:Wkl為有效載荷的動能;Wc為電容器的初始儲能;ml為有效載荷的質量;vl為有效載荷的出口速度。

比較式(4)和式(5)可以看出,因為ml<mp,vp=vl,所以ηl<ηp總能成立;在ml相同的情況下,vl越大,ηl就越大,但是由于配重的影響,并不能說明ηp就一定大。

3 電樞材料和彈丸配重對效率的影響

3.1 仿真模型和系統參數

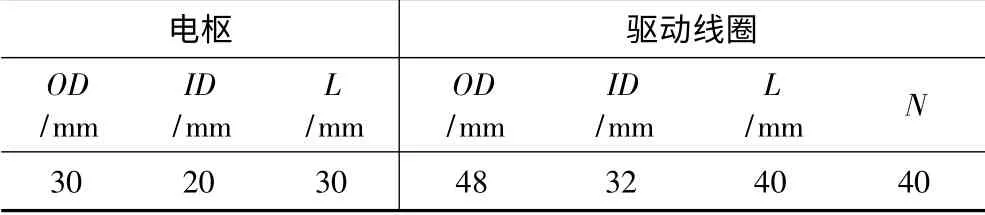

本文所研究的艦載單級感應線圈炮是一個由電容器組驅動的系統,驅動線圈采用銅材料同軸螺旋線圈,電樞采用單匝筒狀電樞。驅動線圈和電樞的結構參數如表1所示。表中,OD,ID,L分別為線圈的外徑、內徑和長度;N 為驅動線圈的匝數。

表1 單級線圈炮結構參數Tab.1 Structure parameters of single-stage coilgun

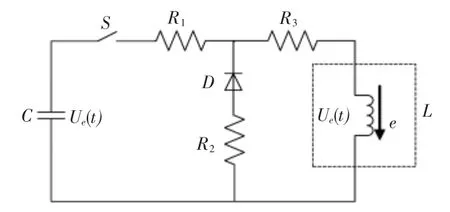

圖2 為驅動線圈的饋電電路。驅動線圈的饋電電路采用單級性饋電方式,C 為饋電電容器,i 為回路電流,D 為硅堆,虛線框中的元件代表線圈炮驅動線圈繞組模型,e 為繞組中的感應電動勢。設電容器的放電電壓為4 kV,電容為1 000 μF,放電回路電阻R1,R2,R3各為10 mΩ。

圖2 驅動線圈饋電電路圖Fig.2 The circuit of the driving coil

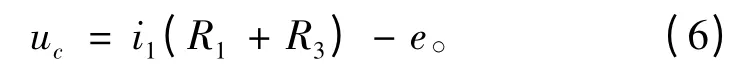

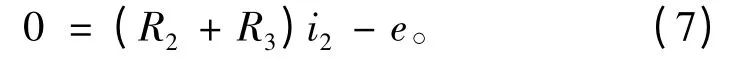

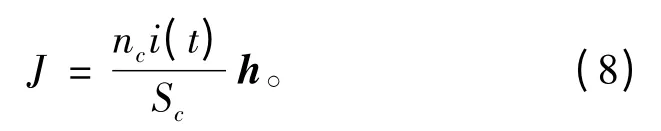

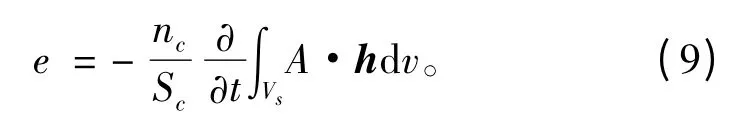

對上述系統的求解采用場路耦合法與有限元相結合的方式。當電容器對繞組進行充電時,其回路方程為

當繞組進行放電時,硅堆D 導通,其回路方程為

把有限元區域歸并到一起并假定電流密度在這個區域里平均分布:

其中:nc為在這個區域中的匝數;h 為電流密度的方向矢量;Sc為整個導體的橫截面面積。繞組的感應電動勢為

式中A 為矢量磁位。聯合式(6)~式(9)即可對系統進行求解。

針對目前大部分研究基于鋁材料作為電樞的情況,本文以鋁材料為基準來比較2 種材料對發射速度和效率的影響。以α 表示有效載荷與鋁電樞的質量比。根據鋁材料和銅材料的密度可算出電樞的質量。以α 為0,1,2,3,4,5,6,8,10,12 等10 種情況對比進行仿真分析。為便于比較,假設不管采用銅電樞還是鋁電樞,所加的有效載荷質量都一樣。以α=2 為例,采用鋁電樞的彈丸質量為384 g,而采用銅電樞的彈丸質量為676 g。

3.2 仿真結果

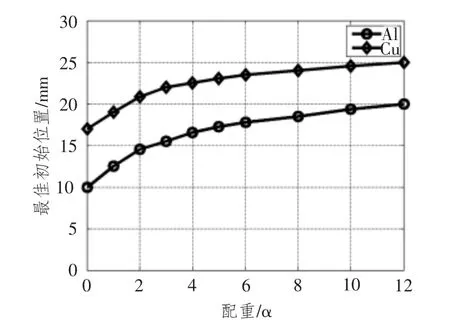

對上述結構進行數值仿真計算,首先需要對不同配重的電樞初始位置(電樞與驅動線圈的中心間距)進行優化,然后得到在最佳初始位置基礎上的出口速度與效率,仿真結果如圖3 ~圖6所示。

圖3 配重對最佳初始位置的影響Fig.3 Effect of pullback weight to optimal initial location

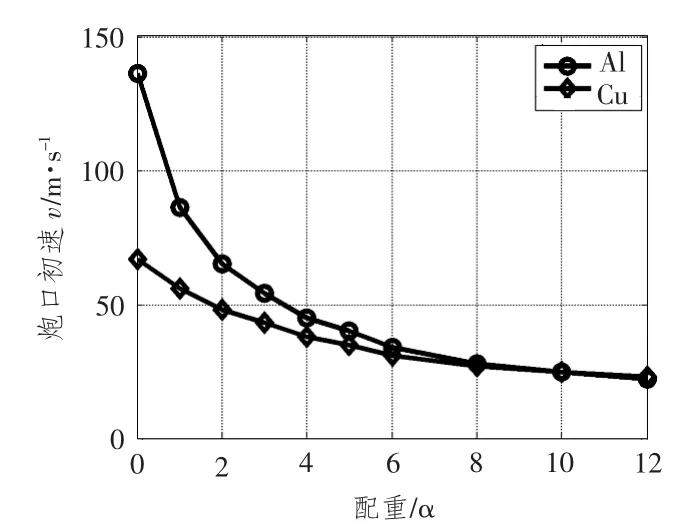

圖4 配重對出口初速的影響Fig.4 Effect of pullback weight to muzzle velocity

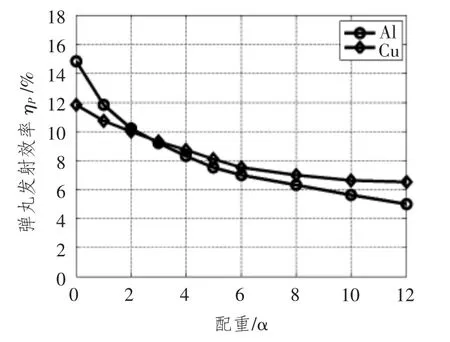

圖5 配重對彈丸發射效率的影響Fig.5 Effect of pullback weight to efficiency of projectile

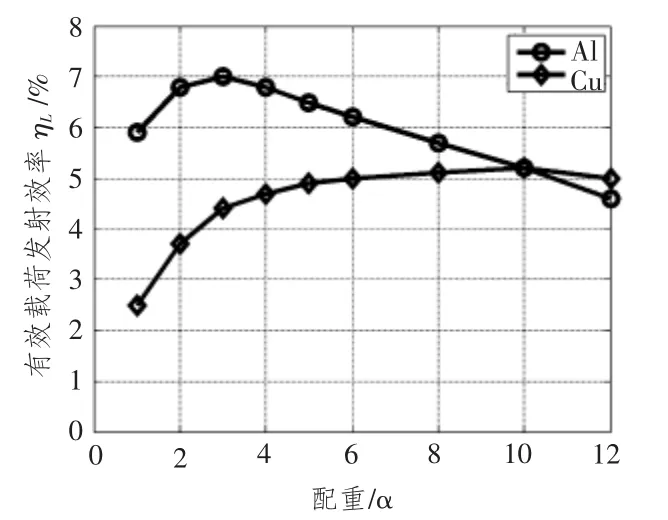

圖6 配重對有效載荷發射效率的影響Fig.6 Effect of pullback weight to efficiency of the effective load

圖3 是不同配重條件下經過優化后的最佳初始位置。從圖中可以看出,配重對最佳初始位置有較大影響,配重越大,最佳初始位置就越大,也就是驅動線圈和電樞的中心距越遠;有效載荷質量相同時,采用相同結構的銅電樞比鋁電樞的最佳初始位置要大。其原因是線圈炮存在電樞捕獲(armature capture)現象[11-12],要及時擺脫驅動線圈電流下降沿的影響,彈丸質量較大時必須有更大的初始位置。

從圖4 可看出,采用鋁電樞的出口初速在α <10時一直大于銅電樞,隨著α 的增加,其差距逐步縮小;當α=10 時,二者的初速基本相同。其原因是鋁電樞的電阻率(2.8 ×10-8Ω·m)雖然比銅電樞的電阻率(1.59×10-8Ω·m)高,但由于其密度比銅電樞低得多,同等體積的鋁電樞質量比銅電樞就小很多。因此,在配重較小時,采用鋁電樞的彈丸重量低于采用銅電樞的彈丸重量,此時鋁電樞的出口初速明顯高于采用銅電樞的。隨著彈丸配重的增加,電樞在彈丸中的重量占比減小,當α=10 左右時,彈丸的重量相差就不大了,這時采用2 種電樞的出口初速都相差不多。

從圖5 可看出,不管采用銅電樞還是鋁電樞的彈丸,其彈丸發射效率都隨配重的增加而降低。α﹤3 時,鋁電樞的彈丸效率要高于采用銅電樞的彈丸;α >3 時,鋁電樞的彈丸效率要低于采用銅電樞的彈丸。這是因為彈丸發射效率與彈丸質量mp和彈丸出口速度v2p成正比,在α ﹤3 時,鋁電樞和銅電樞的vp相差較大,對彈丸效率的影響占主導地位;α >3 時,vp相差較小,mp的影響占主導地位。

從圖6 可看出,對同一種材料的電樞,ηL先增加后減小,存在一個最大的ηl。α=3 時,鋁電樞Maxηl=7%;α=10 時,銅電樞Maxηl=5.2%。由于α 是以鋁材料為基準得出的,因此在α=10 時,以銅材料為基準的αc≈3,由此可得出不管電樞采用鋁材料還是銅材料,當有效載荷的質量大約為電樞質量的3 倍時,ηl能達到最大值。

4 結 語

對于一個系統參數給定的艦載線圈炮系統,通過改變配重值,對銅、鋁2 種電樞材料進行仿真分析,結果表明:在配重為0 即不配重時,采用鋁電樞的ηp明顯高于銅電樞;不管采用何種材料的電樞,α 有一個最優值,使ηl能達到最大;隨著彈丸配重的增加,鋁電樞和銅電樞的ηp都隨配重的增加而減小;配重增大到一定程度時,鋁電樞的ηp低于銅電樞;繼續增大配重,鋁電樞的ηp也會低于銅電樞,但是二者的效率都很低。

[1]AUBUCHONT M S,LOCKNER T R,TURMAN B N.Results from sandia national laboratories/lockheed martin electromagnetic missile launcher(EMML)[J].IEEE Transactions on Magnetics,2005,41(1):75-78.

[2]張建革,劉躍新,路宏偉.美國的艦載電磁炮研究[J].艦船科學技術,2009,31(3):154-159.

ZHANG Jian-ge,LIU Yue-xin,LU Hong-wei.Research on naval electromagnetic gun in USA[J].Ship Science and Technology,2009,31(3):154-159.

[3]趙宏濤,吳峻.艦載無人機電磁彈射器應用能力分析[J].艦船科學技術,2010,32(3):78-80.

ZHAO Hong-tao,WU Jun.Application capability analysis for the electromagnetic launcher for UAV on a warship[J].Ship Science and Technology,2010,32(3):78-90.

[4]SHOKAIR I R,COWAN M,KAYE R J,et al.Performance of an induction coil launcher[J].IEEE Transactions on Magnetics,1995,31(1):510-515.

[5]王瑩,肖峰.電炮原理[M].北京:國防工業出版社,1995.96-97.

[6]FAIR H D.Electric launch science and technology in the United States[J].IEEE Transactions on Magnetics,2003,39(1):11-17.

[7]Seog-Whan Kim,Hyun-Kyo Jung,Song-Yop Hahn.An optimal design of capacitor-driven coilgun[J].IEEE Transactions on Magnetics,1994,30(2):207-211.

[8]KAYE R J,MANN G A.Reliability data to improve high magnetic field coil design for high velocity coilguns[R].Albuquerque,New Mexico:Sandia National Laboratories,2003.

[9]HINAJE M,NETTER D.Influence of the projectiles′ material in a coilgun[J].European Journal of Physics,2006,27(1):1097-1109.

[10]蘇子舟,國偉,張濤,等.彈丸配重對線圈炮最佳初始位置影響研究[J].電氣技術,2010(S1):27-30.

SU Zi-zhou,GUO Wei,ZHANG Tao,et al.Effect of launch initial position on the performance of coil-gun by the pullback weight of the projectile[J].Electrical Engineering,2010(S1):27-30.

[11]BARMADA S,MUSOLINO A,RAUGI M,et al.Analysis of the performance of a multi-stage pulsed linear induction launcher[J].IEEE Transactions on Magnetics,2001,37(1):111-115.

[12]ANDREWS J A,DEVINE J R.Armature design for coaxial induction launchers[J].IEEE Transactions on Magnetics,1991,27(1):639-643.