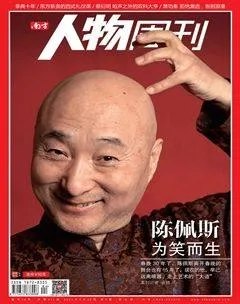

嘈嘈切切也斯文

也斯的公道

香港作家也斯病逝,梁文道在電話訪談里提到“數年前”跟也斯先生的筆戰,不知道是記者聽錯了抑或他聽錯了,其實那已經是,唉,16年前的事情了。沒錯,是1997年,我從美國畢業后回港工作的那一年,進入《明報》副刊,開拓了“世紀版”的書寫空間,獲得許多人的支持,其中包括,梁秉鈞。

那場筆戰好像關乎一本叫作《狂城亂馬》的影射諷世小說的寫作倫理哲學之類,加入討論的人還有董啟章和其他幾位作家,沸騰了一陣子,沒下文了。香港一直有太多事情以極快的速度發生著,沒有人——尤其文化人——有長久的耐性。

筆戰歸筆戰,大家終究生活在同一個城市,小小的城市,總會碰見,更重要的是大家終究是香港人,情緒恩怨是一回事,公道公平又是另一回事,從來不像內地或臺灣的文學界那般山頭對壘、互相攻擊。所以仍會交流,仍會合作,仍會以不同的方式在相同的平臺上共同實踐某些大家都相信的美好事情。這是香港式的和平理性。

印象中的也斯是個公道公平的人。對人對事他都有他的判斷標準,也有他的私底下的冷嘲熱諷,但當涉及文化界文學界甚至學術界的是非取舍,他都不會回避,該加入的會議一定加入,該表達的意見一定表達,該聯合的人物一定聯合,該寫的文章一定執筆,只求把事情做成做好,其余糾結,江湖事江湖了,別來妨礙大方向的善良追求。

所以當讀報得悉也斯的遺愿是“希望香港文學能夠得到平反”,我忍不住對自己說,果然是也斯,生念之死念之,始終如一,生死如一。這既是他的文學見解,其實更是他的性格展現,他總渴望事情結局是公道的公平的,萬事萬物得到恰如其份的對待。如果真有也斯式的人間滋味,這味道的最大特質應該在于公道二字。

最后一次見也斯是去年6月,和他去廣州演講。他極認真,準備了ppt,跟數百位聽眾一起念自己的詩。他把廣東話入詩,寫時間,寫食物,用意亦是引導聽眾了解香港文學處境的特殊性和曖昧性。他一再重復多年來說了又說的一句話,大意是,香港故事不易說不好說,卻必須說堅持說,讓大家看清楚什么才是、也是香港。他當時用普通話發言,我調侃他,舌頭功夫進步不少,可能跟常往內地覓食有關。

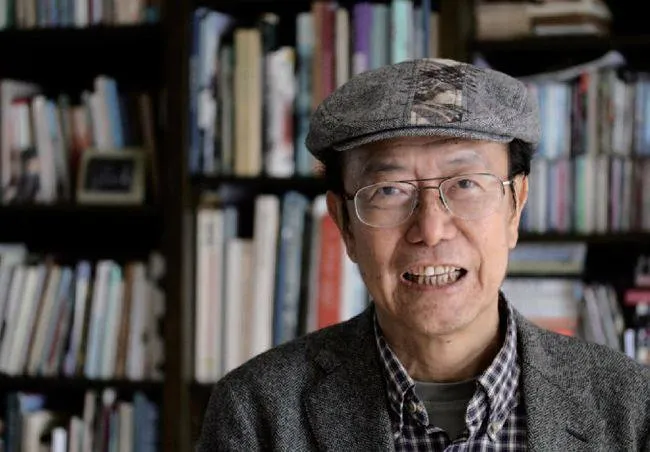

戴著鴨舌帽的也斯像年輕人般笑得燦爛。那是文學式的純真笑容,而從此,人間告別也斯滋味。

書寫專欄的理由

那一回在廣州,我跟zuDU3Y6NtCBCrEyMBT0xE5hqHhgjM5eJwNXZ9pIofrQ=也斯聊了好幾小時,我對他開玩笑道,香港年度作家這榮譽早就應該給你了。也斯笑道,現在給也不遲,還來得及,還來得及……

我沒答腔,只跟他相視而笑。他的笑聲很尖亢,非常相襯于他慣常的尖銳談話語調,忽然,我暗覺自己跟他有幾分相似。

尖銳當然并不表示全無溫暖。說過了,他是公道的人,尖銳歸尖銳,該提出鼓勵的時候他仍毫不吝嗇。所以好幾回他都認真地對我說,家輝,看你的專欄文字,你應該是能夠寫出好小說的人,寫吧,快寫,別懶惰。我是感動的。只有4個人鼓勵過我寫小說,一是也斯,二是葉輝,三是楊照,四是張家瑜,我都感念,只是不一定表達出來,更不一定來得及表達出來。向別人表達感恩,原來真的要快。至少,別慢。

也斯給我的啟發,除了語言鼓勵,也在于他的創作示范,詩、小說、攝影、論述,皆有善敏而準確的揭示。我特別記憶深刻的是他關于專欄寫作的經驗回顧,因為我向來著迷于專欄書寫,但看了他的分析,始明白專欄的文化意義。他于1968年已經開始用心書寫專欄,據他說, 理由是:

“早期香港專欄作者不少是南來文人,也帶來了部分上海小報的遺風。在緬懷霞飛道風光之余,很少正視英皇道的現實,而且因為思想形態的不同,往往對本地的新生事物采取嘲諷的態度:不是罵年輕人留長頭發,就是罵年輕人寫新詩。我初寫專欄時,很感覺到那種舊文字背后的舊思想。我自己也留長頭發,也寫新詩,真是勢單力薄,但也只能用自己的方法去表達了。我沒有故鄉的回憶,只想看清楚眼前的事物。我生活其中的城市當時正在逐漸變化,這現代生活,該用怎樣的方法去透視去說出來呢?我只好繞過艷麗的辭藻,尋找定見以外的看法。我只好不理別人習慣的說法,好好看清這個世界,由零開始去重組文字。寫專欄的散文,對我來說也變成一種觀看和反省這個世界的過程了。”

也斯可能是首位把專欄和散文掛鉤對看的人,但他終究是明白人,故亦知道“不光是報章上的專欄才是文學啊!報章上的專欄并不都是文學啊”。在文學與不文學之間,也斯花了一輩子省思尋覓,舌燥唇干,想必累了,休息一下,亦是好的。

也斯不老

第一次讀也斯作品應是在臺北新生南路的小書店里。80年代初,我是大學生,他好像剛從美國取得博士學位回港教書,洪范的版本,散文,我站著把書讀了一本,口袋的鈔票不夠,沒買。還記得扉頁上有他的黑白照片,濃濃密密的頭發,“飛仔頭”,戴著黑框眼鏡,眉毛亦是濃而黑,厚嘴唇,典型的廣東佬臉容,卻有香港仔罕見的書卷味。還記得那書店是桂冠書店,看店的小姐每天見到我,聊熟了,讓我從早到晚免費閱讀;十多年后聽老友們提到那書店,關門了,看店小姐患了癌病,回南部老家療養,狀況很不妥當。

第二次讀也斯是在美國芝加哥大學的東亞圖書館,在昏暗的書架前坐著讀,亦是散文,讀不完,借回家。寫論文時累了,再讀,或因知道是香港人,在異域寒地里讀來多了一份額外的親切感。

其后回港了,1997年,在青文書屋第一次見到也斯。那時候羅志華(香港青文書屋老板,2008年除夕夜前,在貨倉整理書籍時,被二十多箱圖書壓住身體失救致死,14天后才被發現遺體)仍然活在書堆里,未曾預見那些殘舊的書本跟自己生命終結之間的血腥關系。那時候他們出版了青文叢書,有也斯有游靜有黃碧云有陳冠中有羅貴祥,都是正典港女港男港文港詩,開了小小的book launch 派對,我以報紙編輯的身份被邀請參加,吃過什么聊過什么都不記得了,只記得大家的笑容那時候仍未算老,大家都笑得熱情開心,大家都把憂傷暫時忘記。

16年了,初生的特區早現頹敗,中年以后的文學人卻愈戰愈勇,繼續以文以詩以影像記錄世界甚至仍然企圖改造世界,即使初老,依然提著鋼筆按著鍵盤捧著相機,從未停止對于生命藝術的探索;這是文學的魅力,也是文學人的魅力,現實廢墟永遠走在藝術后頭,遠遠比不上創作宇宙的精致幽微。

也斯是個很活潑的“文學長輩”,經常跟年輕人談文談詩兼吃喝吹水, 只要稍稍用心,Facebook 上可以看見很多 tag 他的照片,幾乎每一張都是招牌的瞇眼笑容,甚至模仿年輕人于自拍時把嘴臉嘟起來。 60歲出頭的人變回16歲,文學不老, 臉容不老, 有年輕的心的人,更不老。

所以活在書頁里, 也斯不老。

作家的時間維度

上回是什么時候約這位作家朋友見面的呢?

約了一位女作家晚上7點在九龍塘會合,然后,一起前往港島,去北角,出席也斯的喪禮,跟他告別。于是忽然想起這個問號,但其實也很容易想起答案,嗯,上回見面,好像又是一起出席一位朋友的喪禮,那朋友叫羅志華。

16年前羅志華那個派對上,因為讀過彼此的文字,明明是初識,卻有錯覺是老朋友,至少不必由零開始,談笑聊天,宛若故舊,完全沒有陌生感。

不知道有多少作家在交往時會談及死亡和死亡之后的事情。作家相交,初識時占了時間的便宜,省下了熱身的需要,立即進入熟絡d3e97d2fee996d737da4166da3706fd42fb2f86606af945e7c1f070212ebc1e6階段,而當一人故去,亦會寫悼文,撰挽聯,開追悼會,出紀念冊之類,等于把離世者的人間身影拉闊延長,又是“賺”得了時間。作家們的時間維度跟其他工作崗位的人顯然有別,不能不算是寫作行業的“特殊利益”,你絕非為此寫作,卻可由寫作而得此效。

作家面對死亡,常有獨特的處理方式。臺灣有一位女作家于廿年前患上癌癥,自估命不久矣,乃邀文友們先撰悼文讓她閱讀,更舉辦一個模擬喪禮,請他們前來,對其“遺體”鞠躬致意,她則活生生地站在靈堂上跟他們握手道別,最后,禮成,一起去吃宵夜并喝金門高粱。這是很通達的“文化活動”,但讓人稍稍感到尷尬的是,女作家繼續活了十多年,有些文友先她而去,她要倒過來替文友寫悼文。

這個晚上,出席也斯喪禮,我送了挽聯:“人間滋味,苦亦甜,辣復酸,點點行行留彩筆;蟬聲雷鳴,春未至,秋先來,嘈嘈切切也斯文。”