基層員工更替之“疾”

目前,連鎖企業招募基層員工的難度較以往有了較大增加,頻繁的招聘活動令許多企業苦不堪言,連鎖企業人力資源部更是有切身感受。一位著名跨國連鎖餐飲公司人力資源部的工作人員慨嘆:“面試五個人,能敲定一個就不錯了!”而根據這家企業的內部統計,2011-2012年間成功招募一名儲備干部的平均開支高達800元人民幣。即使面對如此高昂的招募成本,許多苦于人力資源不足的連鎖企業,還是不得不跨地區、跨城市進行招募活動,以解燃眉之急。

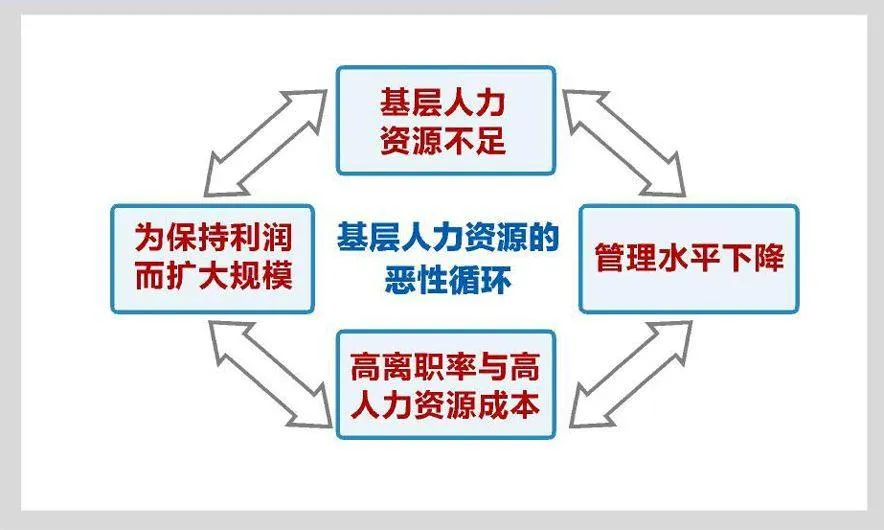

“痼疾”的循環

在連鎖企業,一些深層次的痼疾未必能得到企業管理者們的重視。這些痼疾可以總結為如下三個惡性循環:

●人力資源不足←→管理水平下降

由于一線人力資源的缺失,許多在業務較為繁忙的連鎖門店中工作的員工往往要承受很大的工作壓力。在這種工作環境里,無論是管理者還是普通員工,往往都處在高度緊張的狀態中,情緒容易受到負面影響。這在無形中成了員工流失的推手。

為了填補人力資源的缺口,企業必須招募新的員工。然而,在人力資源短缺時,留給新員工的培訓時間很有限,這些技能與經驗都缺乏的員工,在被推上工作強度極大的一線崗位后,結果可想而知——企業整體的服務水平下降固然在情理之中,顧客遭遇不佳的消費體驗想必也難以避免。于是門店就逐步陷入人力資源迅速更替、服務水平卻不斷下降的惡性循環中。

這種狀況本應引起連鎖企業高層管理者們的重視,然而他們往往滿足于龐大的銷售額,卻忽略了銷售額“蔭蔽”之下的問題;處于一線的管理者們,不僅將諸般問題皆諉過于“業務量過大”,還享受著業績帶來的種種好處,對既有的粗放管理不加改善。

●粗放式管理←→高離職率

盡管目前連鎖企業招募的難度很大,卻并沒有讓一線管理者們都能自覺珍惜這些來之不易的“資源”。由于一線員工平均在職周期相對以往縮短,從某種角度來說,關注員工個人工作狀況所投注精力帶來的產出相對就小,因此一線初級管理者往往傾向于在較短的在職時間里盡可能地壓縮投入,增加產出。

初級管理者除了利用盡可能壓縮訓練成本、不足量配給工作服等經濟手段外,管理手段也往往較為簡單生硬。換言之,這些管理者在新員工入職時即假設其會在一個較短的時間段內離職,據此開展管理工作,以達成在這一短時間內的利益最大化。這種短視的管理手段,在無形中進一步推高了離職率,縮短了員工的平均在職時間。為了填補新的人力資源缺口,企業就不得不招募更多的員工,隨之而來的卻是更多的培訓需求與相關物資消耗。如果這一管理模式沒有得到改變,惡性循環就將繼續下去。

●高人力資源成本←→規模擴大

由于離職率高、人力資源的更替較為頻繁,招募及培訓新員工的總開支也必然隨之上升。在激烈的市場競爭中,很多企業的利潤空間本來就不大,這些人力資源上的額外開支勢必41fac09181432adcf58d34598b05ab22798e5391fff1be50dca8198a180587ae會導致單店的利潤水平降低。為了確保利潤,不得不擴大經營規模,增設新的門店。在城市規模不斷擴張的當下,門店的增多也就成了連鎖企業順理成章的選擇。

然而,新的門店同樣需要新的基層人力資源來支撐,這就又回到了人力資源不足的老問題上。或許在粗放式的發展模式中,企業仍然能夠獲取一定的利潤,但這種盈利模式不僅脆弱,而且存有很多隱患。

“痼疾”的病因

●就業者對連鎖企業的偏見

盡管目前的就業狀況并不算好,但是連鎖企業依舊面對著巨大的人力資源缺口,這表明待就業人群的職業訴求與連鎖企業的人力資源需求之間存在一定的錯位。在一些針對待就業大學畢業生的訪談中也發現,許多人將這些一線崗位視為“伺候人”的職業并予以排斥,而謀求直接進入管理崗位;其他一部分人即使勉強走上一線崗位,往往也較為浮躁,如在短期內得不到晉升,便會毅然離職。

就業者所在的家庭及社交圈如果對服務崗位抱持某些負面看法,同樣會對就業者的就業選擇產生影響。例如在一些富裕地區,當地人往往不愿意就職于服務業,因此這些行業的從業者多為來自其他欠發達地區的務工者,導致這些地區的連鎖企業門店經常進行跨地區的招募活動。

●企業內部“造血機能”的不足

員工的更替對于連鎖企業來說是必然現象,因此技能與經驗在員工之間的傳承便顯得格外重要。若將連鎖企業看作一個軀體的話,那么技能與經驗的傳承就如同這個軀體的“造血機能”,是人力資源再生的重要源泉。

“造血機能”的核心是合格的基層管理團隊。一名合格的門店管理者,不僅需要具備某種程度的管理素質,同時也需要一定的實踐經驗,這就意味著良好的基層管理團隊需要一定的時間來積淀。然而,當前激烈的市場競爭環境卻未必留給連鎖企業足夠的時間來培養基層管理團隊。

為了在競爭中取得優勢,許多連鎖企業紛紛進入“跑馬圈地”的發展模式,迅速搶占優質的商業地產資源。這一策略使得近年來各連鎖企業下轄門店數目呈現爆發式的增長,對管理人員數量的需求也與日俱增。在這一狀況下,有經驗的中低層管理人員被提拔至更高的管理崗位上,剛剛磨合成型的管理團隊為了業務發展需要而被拆分至新的門店,尚未經過充分鍛煉的一線員工匆匆邁上基層管理者的崗位等等,都成了常見現象。如此一來,基層團隊的整體素質勢必下降——不夠協調的管理團隊或是缺少歷練的基層管理者,其自身的技能與經驗尚待增強,若要培養新的基層員工以備未來接班,難保不出紕漏。這些基層的變動如果長期存在,必然造成“造血機能”的逐步喪失,為企業的發展埋下隱患。

●企業管理重心的偏移

事實上,有一些管理指標是用于監控基層人力資源運作狀況的,離職率就是連鎖企業基層管理者經常要面對重要的考核指標之一。它的本意在于監督基層管理者,促使其注意基層人力資源的工作狀況。然而在實際操作中,這一管理指標往往遭遇尷尬:許多實際上已經離職的人被有意無意地保留在一線職員名冊當中。這種行為實質上在一線人力資源的巨大流動性與大量兼職員工存在的情況下很難被定義,企業高層也未必能夠覺察;這些徒具虛名的人員則被負責安排工作時間的管理者詼諧地冠之以“隱形人”的稱呼,從而讓離職率這個重要指標“看上去很美”。這也解釋了為何一些連鎖門店在賬面上有多達一兩百人的員工,但在實際運營中卻依舊屢屢人手告急的現象。

構建良好的企業文化,也是連鎖企業管理層對整個企業提出的常見要求。“培養團隊精神”之類的口號在企業內部管理中更是老生常談。但在現實中,這些要求難以衡量績效,往往居于相對次要的位置;對于基層管理者來說,他們的收入和升遷往往與銷售額、利潤等可量化的指標有著較為直接的關聯,這也促使他們在管理上更加側重這些指標而忽略了其他方面。

●薪酬制度在橫向上缺乏足夠的激勵性

連鎖企業通常對基層員工設置了一致的薪酬標準,每個人根據自身的崗位與工作時間來領取薪酬。若將視野局限于某一家門店,這一制度并無不妥,然而若將視野擴大到整個企業,就會發現這種“一致”也存在一定的問題。

由于不同門店所在的地段不同,其業務量往往也存在很大差異。某些門店業務繁忙,員工工作強度極大,另一些門店則可能門可羅雀。如果進行橫向對比的話就會發現,在業務繁忙的門店中工作,投

入產出之比就相對較低。誠然,在這些門店里獲得升遷的幾率較大,但并非所有員工都對升遷有所期待。這種差異,對特定門店的離職率也造成了一些不利的影響。

根治“痼疾”有良方

●加強對基層人力資源重要性的認知

企業的各級管理層應當從企業戰略角度對基層人力資源予以重視。由于當前大多數連鎖企業的中高層管理者都是從基層做起,因此企業管理者應當認識到:若忽略了深層次的基層人力資源問題,將逐步導致自身的儲備人才數量不足或是質量不高。從長期來看,這應當作為關乎企業核心競爭力的問題而得到足夠的重視,而非屢屢短視地將這一問題讓位于利潤。

●設立新型有效的管理指標

單純依賴空洞的口號很難改善門店管理的現狀,若要營造良好的、對員工友善的企業文化氛圍,單純依賴高層管理者苦口婆心的說教,效果同樣有限。歸根到底,此類“德治”手段缺乏強制性與激勵措施,在激烈的市場競爭與硬性的業績指標面前,往往難逃被邊緣化的結局。要營造良好的企業文化,還需要從企業制度上入手。

個人的收益與升遷是基層管理者做好管理的根本動力之一,因此,應當在制度上確保基層管理者在這些方面投入的精力能夠直接受益。可以根據企業的實際狀況,考察門店內員工獲得升遷的比例、兼職員工自愿轉職為全職員工的比例等數據。更多的考核指標盡管提高了管理的復雜度,但也使得高層管理者可以更加全面詳細地了解門店運營的真實狀況。同時,應針對這些指標設置直接對應的激勵機制,從而削弱利潤指標“一家獨大”的情況,確保一線管理者能夠通過在這方面的投入而直接受益。

●基層員工的薪酬差異化

事實上,部分連鎖企業早已對商品與服務的價格實施了差異定價。在一些繁忙的門店中,商品價格相對較高,而通過送貨上門服務售出的商品,往往不允許獲取在門店內消費所能獲取的折扣。從這一角度來說,在員工的薪酬方面實現一點差異,也并非是不可接受的。

通過增加大業務量門店中的基層員工薪酬,一方面可以在一定程度上消除這些員工因為橫向比較而產生的不公感;另一方面也可鼓勵新招募到的員工進入這些門店工作。事實上,這些門店也是基層人力資源短缺的重災區,如果能夠改善這些問題,整個企業的人力資源短缺狀況也將得到極大的緩解。

在當前房地產高速發展的情況下,為了能搶占優質的商業地產資源,許多連鎖企業對其內部的管理有所松懈在所難免。但在這種發展模式正逐步退熱的情況下,絕大多數企業遲早要重新回到“重視人才培養、苦練內功以強化競爭優勢”的道路上。隨著經濟的發展,消費者對服務質量的重視也必然呈現一日千里的新景象,與消費者發生直接交流的基層人力資源與連鎖企業提供給顧客的服務質量有著最直接的聯系。因此,連鎖企業應當從自身著手,在制度上有效確保基層管理者將基層人力資源的更替引上良性循環的軌道,在提高服務質量的同時,逐漸降低運營成本,提高企業的競爭力。