未雨綢繆做規劃

不少公司都是在出現職位空缺的時候才臨時決定改變招聘策略。這種“臨時抱佛腳”的方式存在著很大的用人風險:一方面,外部招聘需要花費一定的時間,不可能在缺人的時候馬上招聘到一個合適的員工,同時,新員工上崗之前還需要一定時間的入職培訓和崗前引導;另一方面,內部提升也需要考察期,尤其要尊重被提拔者個人的意見。如果未考慮到被提拔者的特長和優勢就進行了提拔,很可能會“好心辦壞事”,反而會成為被提拔者發展道路上的“絆腳石”。因此,企業人力資源部門必須未雨綢繆做好人力資源規劃,才能在最大程度上避免類似情況的發生。

人力資源規劃三要素

人力資源規劃是根據組織的戰略目標,科學預測組織在未來環境變化中人力資源的供給與需求狀況,制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發策略,確保組織對人力資源在數量和質量上的需求,使組織和個人獲得長遠利益。有效的人力資源規劃可以幫助企業預見未來,減少不確定性;確保組織戰略目標和年度經營計劃的有效實施;對組織緊缺的人才發出引進或開發的預警;更有效率地使用現有員工,防止招聘人數過多和盲目裁員;使現有員工更加滿意;降低缺勤率、降低人員流失率、減少事故發生率、帶來較高的工作質量等。人力資源規劃主要幫助企業解決下面幾個問題:

首先,企業在某一特定時期內對人力資源的需求是什么,即企業需要多少人員,這些人員的構成和要求是什么。

其次,企業在相應的時間內能得到多少人力資源的供給,這些供給必須與需求的層次和類別相對應。

最后,在這段時期內,企業人力資源供給和需求比較的結果是什么,企業應當通過何種方式達到人力資源供需的平衡。

可以說,上述三個問題形成了人力資源規劃的三個基本要素,涵蓋了人力資源規劃的主要方面。如果能夠對這三個問題做出比較明確的回答,那么人力資源規劃的主要任務就完成了。

人力資源規劃四步走

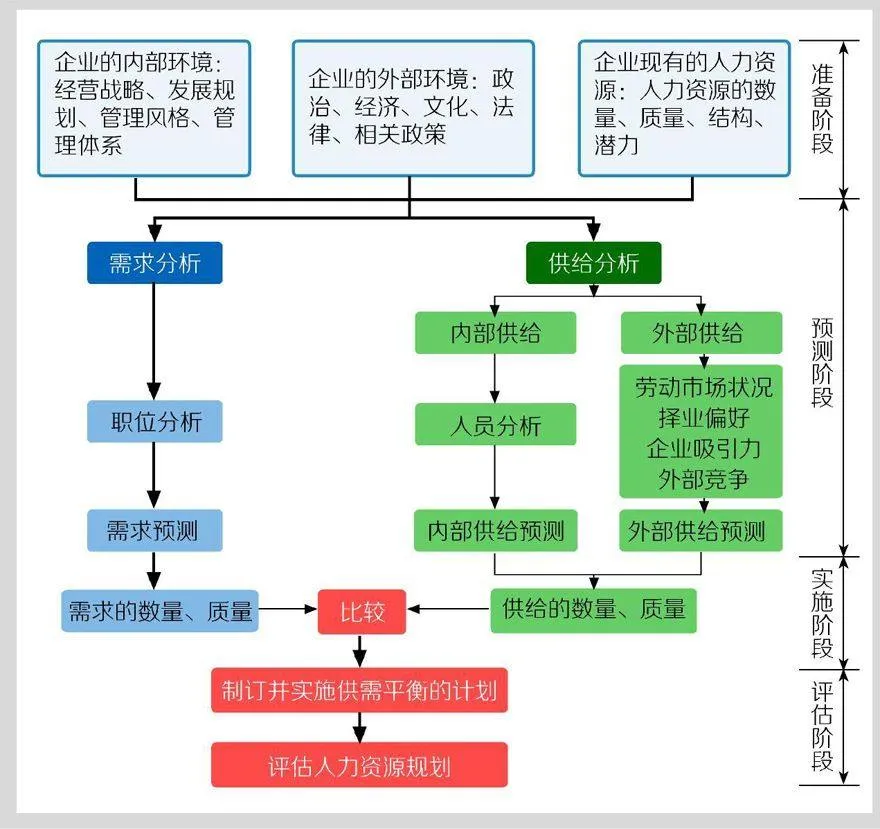

人力資源規劃一般包括以下四個步驟:準備階段、預測階段、實施階段和評估階段(圖1)。

第一步,準備

準備階段需要收集和調查有關信息,主要包括外部環境信息、內部環境信息、現有人力資源的信息等。

第二步,預測

預測階段的主要任務就是要在充分掌握信息的基礎上,選擇并使用有效的預測方法,對企業在未來某一時期的人力資源供給和需求做出預測。人力資源預測分為需求預測和供給預測兩部分。只有準確地預測出供給和需求,才能采取有效的措施進行平衡。

人力資源需求預測(如圖2)分為現實人力資源需求、未來人力資源需求預測和未來流失人力資源需求預測三部分,具體步驟如下:

首先,根據工作分析的結果,確定職務編制和人員配置;

第二,進行人力資源盤點,統計出人員的缺編、超編及是否符合職務資格要求,并就上述統計結論與部門管理者進行討論,修正統計結論,最終得出的統計結論即為現實人力資源需求;

第三,根據企業發展規劃,確定各部門的工作量,再根據工作量的增長情況確定各部門還需增加的職務及人數,并進行匯總統計,該統計結論即為未來人力資源需求;

第四,對預測期內退休的人員進行統計,并根據歷史數據,對未來可能發生的離職情況進行預測,得出未來流失人力資源;

最后,將現實人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源匯總,即得企業整體人力資源需求預測。

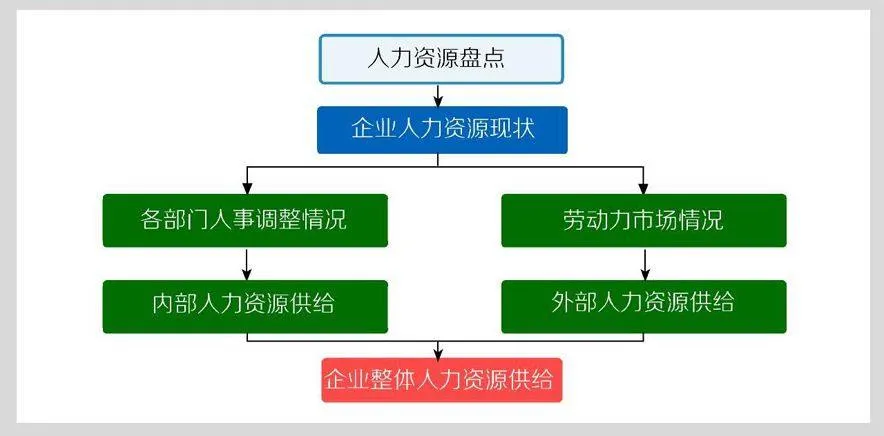

人力資源供給預測(如圖3ycbqAs0onBZmgOqt2Z6dpA==)分為內部供給預測和外部供給預測兩部分。具體步驟如下:

首先,進行人力資源盤點,了解企業員工現狀;

第二,分析企業的職務調整政策和歷史員工調整數據,統計出員工調整的比例,同時向各部門的人事決策者匯報可能出現的人事調整情況并將得到的情況匯總,得出企業內部人力資源供給預測結果;

第三,分析影響外部人力資源供給的地域性因素和全國性因素,得出企業外部人力資源供給預測結果;

最后,將企業內部人力資源供給預測和企業外部人力資源供給預測匯總,得出企業人力資源供給預測結果。

第三步,實施

在供給和需求預測出來以后,就要根據兩者之間的比較結果,通過人力資源的總體規劃和業務規劃,制訂并實施平衡供需的措施,使企業對人力資源的需求得到正常的滿足。人力資源的供需平衡是人力資源規劃的最終目的,供給和需求的預測即是為了實現這一目的打下的基礎。

第四步,評估

最后一步是對人力資源規劃實施的效果進行評估。人力資源規劃的評估包括兩層含義:一是指在實施的過程中,要隨時根據內外部環境的變化來修正供給和需求的預測結果,并對平衡供需的措施做出調整;二是指要對預測的結果以及制定的措施進行評估,對預測的準確性和措施的有效性做出衡量,找出其中存在的問題以及有用的經驗,為以后的規劃提供借鑒和幫助。

如何應對預測中的供需不平衡

在整個人力資源規劃中,預測是最為關鍵的一部分,也是難度最大的一部分,直接決定著規劃的成敗。在預測的過程中,經常會出現人力資源供大于求和供不應求兩種預測情況。以科學的態度和合適的手段應對供求失衡,是人力資源規劃剩余步驟能夠順利進行的重要前提。

1.應對供大于求的情況

當預測的人力資源供給大于需求,即發現人力資源過剩時,可以采取以下措施,從供給和需求兩方面來平衡供需。

(1)永久性的裁員或者辭退員工。裁員是一種最無奈但最有效的方式。在進行裁員時,企業首先需要制定優厚的裁員政策,比如為被裁減者發放優厚的失業金等等;然后裁減那些希望主動離職的員工;最后裁減工作考評成績低下的員工。這種方法雖然比較直接,但由于會給社會帶來不安定因素,因此往往會受到政府的限制。

(2)縮短員工的工作時間。實行工作分享或者降低員工的工資的方式也可以減少供給。

(3)鼓勵員工提前退休。給那些接近退休年齡的員工以優惠的政策,讓他們提前離開企業。

(4)凍結招聘。停止從外部招聘人員,減少供給。

(5)自然減員。當出現員工退休、離職等情況時,對空閑的崗位不再進行人員補充。

(6)擴大經營。企業要擴大經營規模或者開拓新的增長點,以增加對人力資源的需求,例如企業可以通過實施多種經營來吸納過剩的人力資源供給。

(7)培訓。對富余員工實施培訓,相當于進行人員的儲備,為企業將來的發展做好準備。

2.應對供不應求的情況

當預測的人力資源供給小于需求,即發現人力資源短缺時,也可以采取措施平衡供需。

(1)內部招聘。內部招聘不僅豐富了員工的工作內容,提高了員工的工作興趣和積極性,而且可以節省外部招聘的成本。利用內部招聘的方式可以有效地實施內部調整計劃。當企業內部員工應聘成功后,對員工的職務進行正式調整,對離職員工空出的崗位還可以繼續進行內部招聘。當內部招聘無人能勝任時,可進行外部招聘。

(2)內部晉升。當較高層次的職務出現空缺時,優先提拔企業內部的員工。在許多企業里,內部晉升是員工職業生涯規劃的重要內容。對員工的提拔是對其工作的肯定,也是對員工的激勵。由于內部員工更加了解企業的情況,會比外部招聘人員更快適應工作環境,從而提高工作效率,節省外部招聘的成本。

(3)外部招聘。外部招聘是最常用的應對人力資源短缺的調整方法。但企業應優先實施內部調整、內部晉升等計劃,而將外部招聘放在最后使用。

(4)提高現有員工的工作效率。例如改進生產技術,增加工資,進行技能培訓,調整工作方式等。

(5)延長工作時間。延長工作時間即通常所說的“加班”。實行這種措施時,需要考慮員工的意愿以及加班費等成本支出。

(6)外包。可以將企業的一些業務進行外包,這種方式可以減少企業對人力資源的需求。

(7)技能培訓。對公司現有員工進行必要的技能培訓,使之不僅能適應當前的工作,還能適應更高層次的工作。同時,技能培訓還能為企業內部晉升政策的有效實施提供保障。如果企業即將出現經營轉型,企業應該及時向員工培訓新的工作知識和工作技能,以保證在企業轉型后,原有的員工能夠符合職務任職資格的要求,以便有效防止企業冗員現象的發生。