運用“變異理論”引導學生全面理解圓柱和圓錐的關(guān)系

針對“圓柱和圓錐”這一內(nèi)容,通常的教學順序是:首先通過圖形的旋轉(zhuǎn)引入表象的圓柱和圓錐,然后借助正方體、長方體的表面積和體積的計算公式,推導出圓柱的表面積和體積的計算公式,最后利用圓柱的體積是圓錐體積的3倍這一關(guān)系,推導出圓錐的體積公式。

從教學結(jié)果來看,有兩點值得注意:一是學生對圓柱和圓錐的特征、圓柱和圓錐體積的計算方法以及圓柱表面積的計算方法掌握較好;二是學生對圓柱和圓錐體積之間的關(guān)系掌握并不理想(只記得等底等高時,圓柱的體積是圓錐體積的3倍,圓錐的體積是圓柱體積的1/3;而當圓柱與圓錐等體等底或等體等高時往往學生不清楚“誰占誰的1/3”)。針對第二點,我一直在尋求可行的、有效的教學方法,力求突破難點,達到良好的教學效果。

在接觸了“變異理論”之后,我嘗試站在嶄新的角度,重新進行教學設(shè)計。“變異理論”一直強調(diào)知識的關(guān)鍵屬性,因此,針對學生困惑的關(guān)鍵點,我決定從倍、比、份三個角度全面、有序地講解圓柱和圓錐的關(guān)系,并據(jù)此安排了“圓柱與圓錐”這一內(nèi)容的專題訓練課。

根據(jù)“變異理論”,教師需要通過展現(xiàn)不同維度的“變”,以呈現(xiàn)“不變”的關(guān)鍵屬性,從而讓學生全面、深刻地理解事物的關(guān)鍵屬性,并將事物的關(guān)鍵屬性融合到認知結(jié)構(gòu)中,最終促進未來的學習和遷移。針對“圓柱和圓錐”這一內(nèi)容,學生需要把握的關(guān)鍵點是:判斷圓柱和圓錐的關(guān)系,必須同時考慮高、底面積(或底面半徑)和體積這三個變量中的兩個。為了幫助學生理解這一關(guān)鍵點,我設(shè)計了四個教學環(huán)節(jié)。

一、強化等底等高的圓柱和圓錐的體積關(guān)系

在第一個教學環(huán)節(jié),我通過例題引導學生運用已學知識。然后,借助線段圖,展示“份”“倍”和“比”三者的關(guān)系,以引導學生用不同的方式表述圓柱和圓錐的比例關(guān)系。

師:在等底等高時,你們能用線段圖表示圓柱和圓錐的體積關(guān)系嗎?(板書:等底等高)

師:觀察線段圖,在等底等高時,圓錐的體積對應(yīng)的是幾份?圓柱的體積對應(yīng)的是幾份?圓柱和圓錐的體積之和對應(yīng)的是幾份?圓柱和圓錐的體積之差對應(yīng)的是幾份?(板書:份)

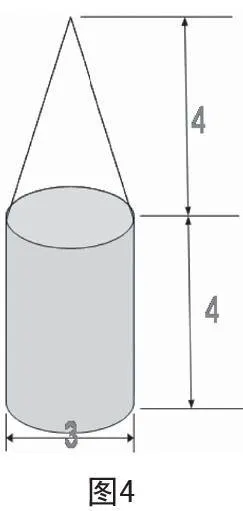

生:在等底等高時,圓錐的體積對應(yīng)的是1份;圓柱的體積對應(yīng)的是3份;圓柱和圓錐的體積之和對應(yīng)的是4份;圓柱和圓錐的體積之差對應(yīng)的是2份。(如圖1所示)

師:在等底等高時,你是否能從“倍”的角度,完整有序地表述圓柱和圓錐的體積關(guān)系?(板書:倍)

生:在等底等高時,圓錐的體積是圓柱體積的1/3,圓柱的體積是圓錐體積的3倍;圓柱和圓錐的體積之和是圓錐體積的4倍,是圓柱體積的4/3;圓柱和圓錐的體積之差是圓錐體積的2倍,是圓柱體積的2/3。

師:在等底等高時,你是否能從“比”的角度,完整有序地表述圓柱和圓錐的體積關(guān)系?(板書:比)

生:在等底等高時,圓錐和圓柱的體積比是1:3;圓柱和圓錐的體積比是3:1;圓柱和圓錐的體積之和與圓錐體積的比是4:1,與圓柱體積的比是4:3;圓柱和圓錐的體積之差與圓錐體積的比是2:1,與圓柱體積的比是2:3。

二、逆向思考等體等底時,圓柱和圓錐的高的關(guān)系

在第二個教學環(huán)節(jié),我通過一組精心設(shè)計的計算題,引出等體等底的條件下,圓錐的高是圓柱高的3倍的事實,然后通過用手指畫、觀察投影片、畫線段圖和語言表述等方法,使學生對圓柱與圓錐的高的關(guān)系有更加感性的認識。

師:我們學習數(shù)學,思維不僅要有序,更要可逆。這里有兩道逆向應(yīng)用圓柱和圓錐體積公式的題目,誰會解?

[展示例題:一個圓錐體積是36立方分米,底面積是9平方分米,它的高是( )分米;一個圓柱體積是36立方分米,底面積是9平方分米,它的高是( )分米。]

師:在等底等高時,圓柱和圓錐的體積關(guān)系,明明是圓柱大,圓錐小,可是從兩道例題看,為什么圓錐高,圓柱矮呢?請比較這兩道例題的已知條件和計算結(jié)果,你發(fā)現(xiàn)了什么?為什么會出現(xiàn)這樣的結(jié)果?

生:在等體等底時,圓錐的高是圓柱高的3倍。

師:用手指在桌上畫一畫,這樣的圓柱和圓錐擺在一起會是什么樣子?誰能形容一下?(如圖2所示)

接下來,與第一個環(huán)節(jié)一樣,我借助線段圖,展示“份”“倍”和“比”三者之間的關(guān)系,以引導學生用不同的方式表述圓柱和圓錐的高的關(guān)系。

三、自主思考等體等高時,圓柱和圓錐的底面積的關(guān)系

在第三個教學環(huán)節(jié),學生運用前兩個教學環(huán)節(jié)的學習過程和方法自主學習。我先提問,后總結(jié)。

師:我們已經(jīng)研究了等底等高時,圓柱和圓錐的體積關(guān)系;等體等底時,圓柱和圓錐的高的關(guān)系;接下來,我們研究等體等高時,圓錐和圓柱的底面積關(guān)系。你會用線段圖表示它們之間的關(guān)系嗎?

師(總結(jié)):通過觀察線段,我們發(fā)現(xiàn)無論是等底等高還是等體等底、等體等高的圓柱與圓錐之間都是一份和三份的關(guān)系。所不同的是:等底等高時,圓柱的體積是3份,圓錐的體積是一份;體積相等,高和底只有一樣不相等時,圓錐是3份,圓柱是一份。

四、運用圓柱和圓錐的關(guān)系解決問題

在第四個教學環(huán)節(jié),我精心設(shè)計了一組練習題。

填空題:

一個圓柱和一個與它等底等高的圓錐的體積之和是24立方米,圓柱的體積是( )立方米,圓錐的體積是( )立方米。

選擇題:

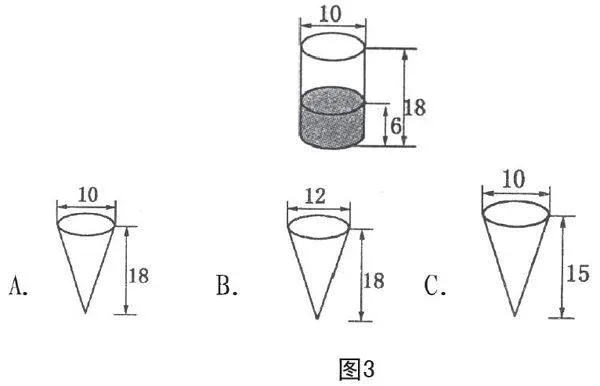

有一個圓柱容器和幾個圓錐容器(如圖3所示),將圓柱內(nèi)的水倒入( )圓錐內(nèi),正好倒?jié)M。

應(yīng)用題:

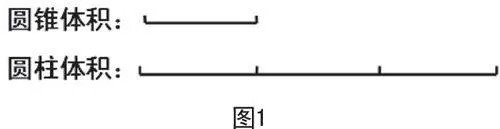

給舞臺設(shè)計一個背景(如圖4所示),請你算一下這個背景的體積(單位:米;只列式,不計算)。有幾種不同的算法?

上述練習題旨在培養(yǎng)學生靈活應(yīng)用所學知識解決實際問題的能力。在設(shè)計練習題時,我試圖創(chuàng)設(shè)一定的問題情境,使學生將剛剛學習的有關(guān)圓柱和圓錐的關(guān)鍵屬性融合在一起,并觀察學生在既定的問題情境中能否綜合應(yīng)用所學知識解決相關(guān)問題。

通過教學“圓柱和圓錐”這一內(nèi)容,我對“變異理論”有了更深的理解。它是對遷移理論的繼承和超越,它要求學生清晰地辨識概念與概念之間的區(qū)別,把學會的知識和解題技能正確地遷移并應(yīng)用到各種不同的情境中。當學生對當前所學內(nèi)容具備一定的知識基礎(chǔ)后,教師應(yīng)將當前所學內(nèi)容與過往的教學內(nèi)容相聯(lián)系,或?qū)斍八鶎W內(nèi)容應(yīng)用到實際的生活情境中,讓學生解決具有一定“思維挑戰(zhàn)性”的綜合問題。這樣,既完善學生的知識結(jié)構(gòu),又增強學生學習知識的能力和解決問題的能力。

(作者單位:北京市海淀區(qū)育鷹小學)

(責任編輯:梁金)