汲養

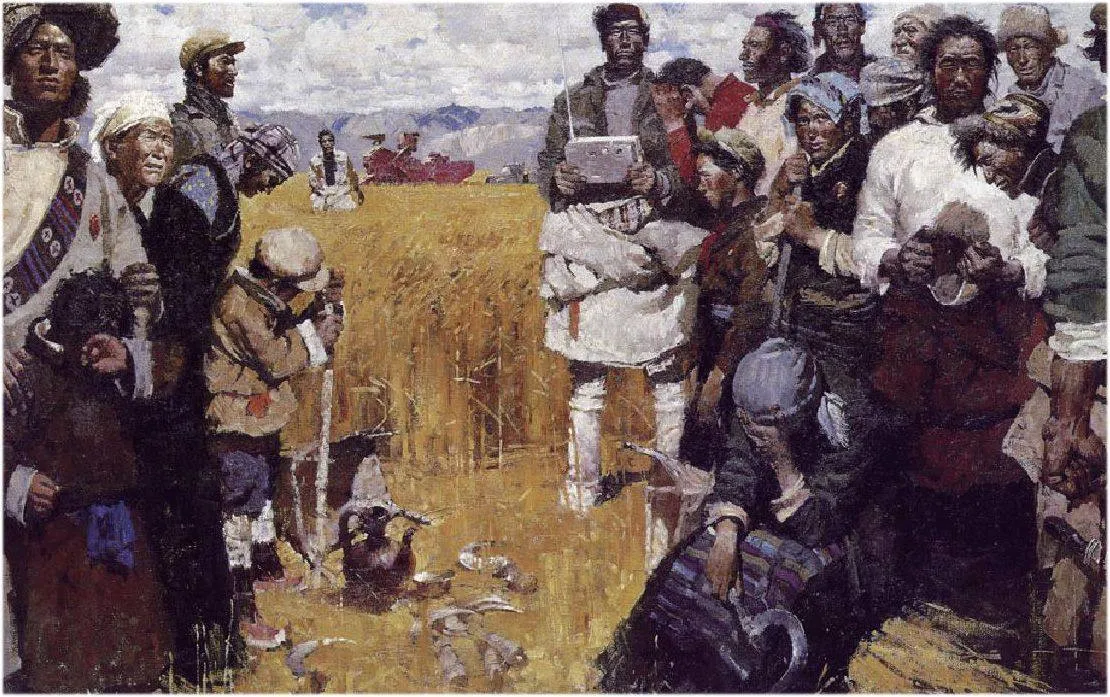

陳丹青的《西藏組畫》似乎已經成為他的一個標簽。其實,這是他第二次進藏的作品。第一次進藏,他創作《淚水灑滿豐收田》,入選1977年“全國美展”,讓陳丹青成為當時頗有名氣的“知青畫家”。 1980年他第二次進藏的作品《西藏組畫》作為畢業創作,轟動藝術界,被公認是中國寫實油畫自前蘇聯影響轉向溯源歐洲傳統的轉折。因此,可以說,《淚水灑滿豐收田》為《西藏組畫》的誕生奠定了良好基礎。

一、似曾相識的不相識者——作品的形象性

一幅成功的藝術作品總會把人吸引到作品所描繪的場景中,感染觀者,使之為畫中的情緒所觸動,跟隨著畫中的形象、氣氛或喜,或悲,或怒,或怨。《淚水灑滿豐收田》中的藏民生動形象,真實反映出他們在聽到毛澤東主席去世消息后的悲痛,形象個性鮮明豐滿,有的神情凝重,有的失聲痛哭,有的呆滯地望向遠方,在那一霎那,他們停下了手中的農活,忘卻了豐收的喜悅,悲痛的情緒瞬間充斥著整個高原。

這是對當時場景的真實寫照,但并非對于客觀現實場景的簡單再現,不是機械地復制現實,是畫家根據畫面需要對形象進行的提煉加工,使之理想化、精神化,成為作品中人類精神的自然表現,是高度集中的藝術美,它比分散的現實美具有更大的感染力,更容易與觀者產生共鳴,讓觀者在畫面中看到自己的影子。這種形象在生活中似乎找得到原型,但又不確定,不僅是對現實的形象反映,也是對現實的再次加工。正如宗白華在《藝境》一書中所說:“藝術雖是需用自然的材料,借以表現,或且取自然的現象做象征,取自然的形體做描繪的對象,但他決不是一味地模仿自然,他自體是一種自由的創造。他從藝術家的理想情感里發展進化到一個完美的藝術品,也就同一個生物細胞發展進化到一個完全的生物一樣。所以我向來的觀察,以為藝術并不是模仿自然,因他自己就是一段自然的實現。藝術家創造一個藝術品的過程,就是一段自然創造的過程。” 所以說,藝術是自然的重現,是提高的自然,藝術的現實美是源自生活卻高于生活。把瞬息變化、起落無常的場景記錄下來,沖破了時間空間的限制,把現實美提煉凝固在作品中,使人人可以欣賞,人人可以享受,人人可以為之傾倒。藝術的目的就在于此,而藝術美的源泉仍在于自然,在于生活。師法自然,源于自然生活的人物形象在畫中才是活生生的人,經過藝術家提煉加工的人物形象才是真正的藝術。

所以說,藝術形象來源于現實生活,在作品中必然會看到我們自己的身影,因為每個人物都是現實的縮影,每個形象都會給我們一種親切感。他們都與我們素未謀面卻似曾相識,都是似曾相識的不相識者。《淚水灑滿豐收田》中的人物形象又何嘗不是?不論我們是誰,在聽到悲痛的消息時何嘗又不是這副傷神的模樣?何嘗不是在傷痛中難以釋懷?俄國民主主義革命者別林斯基曾說過:“在一位真正有才能的人來看,每一個人物都是典型,每一個典型對于讀者都是似曾相識的不相識者。” 而陳丹青形象的描繪,讓我們在畫中看到了現實中的自己,親切瞬間產生,而距離已化作無形。

二、歌頌偉人卻畫無此人——作品的聯想空間

《淚水灑滿豐收田》這幅作品本是為了哀悼毛澤東主席逝世,但在畫中并未出現任何關于主席的信息,而是著力刻畫了聽聞消息的藏民的悲痛欲絕,記錄了在聽聞消息后一霎那的場景。和同類題材正面描述偉大領袖人物的畫相比來說,陳丹青的畫作更高明、更出類拔萃。它沒有直接描繪偉人的豐功偉業,而是通過人們的反映映襯出他作為一代領導人在人們心中的崇高地位。陳丹青通過畫中人物悲痛的神情,表現了主席在人民心中的魅力之大、地位之重。背景處理上,描繪了雪域高原、豐收田野等美景,充滿想象力,填補觀者和作者之間無限的對話空間。《淚水灑滿豐收田》,筆者讀來猶如主席在天堂俯瞰著人間,畫面中幾乎所有的人都仰望著領袖,僅此,從畫面構圖這一點來看,陳丹青就遠遠地勝出,他的才情得到了充分的體現,不僅給了畫家施展才華的空間,也使觀者有了足夠的聯想空間。這幅畫,可以說是中國油畫史上唯一一幅表現領袖人物而領袖人物并沒有到場的作品,卻給人帶來意想不到的感動和震撼。

繪畫的聯想不僅局限在當前,應是過去、現在和未來的結合。畫面是一個靜止的、凝練的瞬間,而現實生活卻是處在不斷的變化中,要反映現實生活,要把生活中有意義的瞬間捕捉下來,就要對這一時刻的場景加以提煉,而這之中的畫面還要涵蓋那時的前因后果,使畫面更具典型性,使靜止的場景表現出動態的過程。對此,黑格爾說“繪畫只能抓住某一時刻,把其中正要過去的和正要到來的東西都凝聚在這一點上” 。萊辛也主張,“繪畫要選擇最富有孕育性的那一刻”。在他們看來,藝術家的作品要給人以回味,讓人有反復咀嚼長期欣賞的沖動。那么,我們就應該去選擇有意義的一瞬間,選擇可以讓想象自由翱翔的一瞬間,在抓住這靜止的一瞬間的同時也開啟觀者的想象力。

《淚水灑滿豐收田》中,藏族同胞在聽聞毛主席逝世消息的那一刻停下了手中的農活,聚集在一起哀悼,這是一幅靜止的畫面,但可以想象在消息來臨之前,他們在熱火朝天地忙豐收,滿心歡喜地看著豐碩的成果,然而不幸的消息使他們來不及放下手中的農具,來不及落下挽起的袖口,心中的傷痛一涌而來,令他們無限的傷悲。這一刻的靜止是難言內心的傷痛,而幸福生活的創造和豐收勞作的動力還在繼續,遙望遠方,是在瞻仰毛主席,也是對未來生活的憧憬。

法國畫家席列柯的《梅杜薩之筏》也同樣以至高的藝術表現力呈現了一場海難后的悲壯和希望。席列柯抓住了木筏在經過多天漂流后人們仍不放棄呼喊求救的畫面,在遍布尸體的木筏上,一個男孩倔強地站在木桶上大聲呼喊,周圍的人們簇擁而來,充滿了對生的渴望,居于畫面右下角的老人,因為親人的去世而痛不欲生。這一刻的定格,凝聚了過去的苦難以及對未來的憧憬,觀者可以展開自己的聯想,想象幾天來人們在木筏上所經歷的磨難,想象遠處若隱若現的船只是否會幫助他們脫離蒼茫可怖的大海。正是這種帶有想象空間的畫面,觀者才能深刻體會到繪畫的魅力。欲言又止的情節,給人無限的想象,讓觀者自己品味出其中的滋味。

由此可見,一幅成功的作品,是在觀者最后的聯想中完成的。而《淚水灑滿豐收田》在給觀者適當的想象空間上,做得十分出彩——歌頌偉人卻不畫此人,給觀者的想象力插上翅膀。

三、師法蘇聯油畫而忠于自己內心

藝術作品傳達的內容感情往往與作者當時所處的背景時代有很大的關聯,并受其影響。陳丹青在創作這幅作品時正值“文革”后期,受蘇聯“老大哥”的影響,追求俄國油畫的真實感、悲劇感和現實主義主題性繪畫。在用筆和色彩上也積極向俄羅斯蘇里科夫等人靠攏,用奔放的筆觸,色彩的擠壓,粗獷的畫風,表現出藏族同胞剛勁有力的身軀和他們豪爽的性格,及難以掩蓋的悲傷情緒。在場景設置、人物安排上也有蘇里科夫的影子,如蘇里科夫《近衛軍臨刑的早晨》中間的老婦人和《淚水灑滿豐收田》右下方的老婦人就有些相像,但是這種效仿的學習方法對于學習油畫幫助甚大。陳丹青自己也曾寫道:“那年月,我像所有知青畫家一樣,竭力模仿國內知名畫家堆厚顏料的蘇式畫法,瞧著寬袍大袖的西藏人,滿腦子蘇里科夫或德加切夫。當我在布達拉宮西南側勞動人民文化館一間小屋子里瞧著畫布,走近退遠,自以為是個‘蘇聯’革命畫家。第二回去西藏,正當改革開放前夜,不但世道大變,我也見識增長,畫畫是拼命默誦庫爾貝、勒帕日、柯羅、米勒的樸素畫面,自以為是個‘法國’古典畫家……這是模仿嗎?我愿意是。我只會模仿,它助我達成擺脫與追求的愿望。”

陳丹青是在模仿學習的過程中成長起來的。油畫,作為一種外來的藝術形式,向西方學習,向大師學習,是必須要經歷的過程,也是一種學習的捷徑。追本溯源地找到油畫的根,才能學到這門藝術的實質,而不是只觀其表面的枝和葉,那是油畫表面的浮光掠影,深入不了骨髓,只有果斷地從根部吸取營養才會有機會成長為參天大樹。

師法前人,師法西方的藝術技法,更要忠實于生活,忠實于自己的內心。試想,倘若只有對于俄國油畫學習借鑒的熱情,沒有西藏賜予陳丹青的靈感與激情,他是不可能創造出這些思想深邃、情感凝重的畫作來。是現實生活,賦予了陳丹青厚實的精神滋養和創作源泉,畫家忠于自己內心的沖動,才得以產生這些感人作品。源于自我,源于對生活的激情,成就了《淚水灑滿豐收田》,也成就了陳丹青。(作者為吉林大學藝術學院在讀研究生) (責編:寧人)