日本的 三次 動畫熱

第一次動畫熱:1960年代

可以這么說,廣告動畫片培育了二戰后的日本動畫,尤其是電視動畫。日本第一部國產動畫片誕生于1917年,在1953年之前,播放動畫的媒體只有電影一種。此時二戰結束不久,影院還處于殘破狀態,所以動畫主要的出路,是拍教育電影銷售給學校。

1953年2月,日本放送協會(NHK)開始播放電視;8月,日本電視(NTV)開播;1955年4月,廣播電視(KRT,現TBS)開播;1959年2月,日本教育電視臺(NET,現朝日電視臺)開播,日本電視播放網逐漸形成。電視迅速催生了廣告片需求,動畫是其常用的形式。

創立于1949年的日本五大電影公司之一東映預感到動畫需求將日漸增加,于是籌劃將動畫的制作商業化。1956年7月,東映動畫成立,標志日本動畫具備了在商業基礎上制作的體制。

東映動畫初期致力于制作精良的劇場版(在影院放映)長篇動畫。從1958年的日本第一部彩色動畫長片《白蛇傳》,到1970年的《動物寶島》,東映一共制作19部長篇作品,形成了前所未有的模式:復雜的故事情節,面向青年的內容,能夠實現情感轉移的人物形象。這一模式日后被日本動畫界廣泛接受。

1962年,漫畫大師手塚治蟲創立“蟲制作所”,初期的主力正是從東映跳槽來的從業人員。蟲制作所利用電視這一媒介,以“低預算,省力化”方式制作動畫。這種方式經常遭到批評,但如此制作出來的《鐵臂阿童木》卻受到空前的歡迎,在4年之中連拍193集。其他制作所也紛紛步其后塵制作“每周30分鐘的連續播放式電視動畫片”。這種形式日后成為日本動畫的象征。東映在《鐵臂阿童木》的刺激下,也向電視動畫進軍。

《鐵臂阿童木》的預算到底有多低呢?據說原本每集需要250萬日元,但手塚所提出的預算只有55萬日元左右。后來他在自傳中回憶,“這是有原因的。其一,當時普通電視電影的制作費是四五十萬元,如果漫畫電影比它高出一截,贊助商肯定不會接受。另外我還有一個想法,如果公開極其低廉的制作費用,競爭對手將無法對抗——我是在心里哭著,抱著赤字的心理準備這么說的。”

蟲制作所為此采用了前所未有的省力模式。例如正在看著什么的人物的臉部特寫,如果不動也不顯得奇怪,就做成靜止畫面;人物或車輛橫向運動的場景中,只用一張動畫,通過移動來制造動感;當人物說話時,臉部畫面靜止,只動嘴的部分;如果動作相同,在幾個場景中用同一畫面。這一模式的最大特色是使用了“三格拍攝”。以往一張動畫只拍一到兩個畫面,手塚改為拍3個,一秒種的圖像只要8張動畫就夠了。結果,25分鐘左右的作品東映一般需要15000-20000張動畫,而《鐵臂阿童木》只用了1/10。無論如何,這部動畫迅速滿足了時代需求,展示了電視動畫的可能,造成了日本1960年代的第一次動畫熱。

第二次動畫熱:1970到1980年代

第二次動畫熱由《宇宙戰艦大和號》開啟。這部電視動畫在1974年開始放映時收視平平,此后的重播卻受到意外的歡迎。1977年,根據電視版改編的劇場版公映。次年原創版《再見了,宇宙戰艦大和號》公映,創下21億日元票房紀錄,在截至當時的戰后日本國產片中排名第4;而在動畫片中這一紀錄直到宮崎駿的《魔女宅急便》公映才被打破。

這一時期,商業動畫領域涌現出一批有個性的制作所,其中最有代表性的是東映動畫、龍之子、東京電影、日升動畫和日本動畫。

進入1970年代后,東映動畫的重心從原創長篇作品轉向電視動畫以及改編電視動畫的劇場版這一體制。除了1979年公映的劇場版《銀河鐵道999》堪稱巔峰之作,《阿拉蕾》(1981-1986)、《圣斗士星矢》(1986-1989)、《七龍珠》(1986-1989)及其續集《七龍珠Z》(1989-1996)這些改編自人氣漫畫的長期放映的作品成為東映動畫的代表作。

龍之子制作所創立于1962年,在《鐵臂阿童木》的刺激下開始制作電視動畫。這是一個具有先鋒性和創新欲的團隊,致力于電視動畫題材和表現方式的探索。其作品《時光母艦》(1975-1983)號稱當時的超人氣作品,劇中的臺詞“只要被恭維,豬也能爬樹”還成為了流行語。日后名聲大噪的導演押井守最初便供職于這家公司。

東京電影創立于1964年,主要制作電視動畫和基于電視動畫的劇場版長篇作品。一批在東映動畫(如宮崎駿)或蟲制作所歷練過的成員,組成了與東京電影緊密相關的一系列公司:A制作所、MAD HOUSE以及電信動畫公司。A制作所1977年改組成新榮動畫公司后,獨立出來成為承包公司,主要作品為《機器貓》。東京電影的特色——基于電視動畫的劇場版作品則由電信動畫制作,主要作品為宮崎駿導演的《魯邦三世:卡里奧斯特羅之城》(1979)、高畑勛導演的《阿財》(1981)。此外相當“長壽”的《名偵探柯南》(1996年至今)也是東京電影的作品。

1972年,蟲制作所陷入經營危機后,部分成員參與成立創映社,4年后又更名為日升動畫。在日升的作品中,巨型機器人題材占據了重要位置。其中,富野喜幸任總導演、安彥良和任人物設計的《機動戰士高達》(電視版,1979-1980,劇場版三部曲,1981、1982)等一系列作品,在之后十年間一直處于動畫熱的核心。作品中獨特的人物和世界觀,使許多動畫迷發出類似“看完作品學會了思考”的感想。如此一來,開始出現動畫評論的作者,以及將動畫信息制作成商品出售的動畫雜志——到1980年代中期已經有七八家月刊。

日升對日本動畫造成巨大影響,尤其值得注意的是,它確立了贊助商主導的制作體制。制作塑料玩具機器人等相關商品的公司作為贊助商,影響動畫作品的企劃,相關商品的銷售額在整個動畫作品銷售額中占很大的比重。

創立于1975年的日本動畫,主要活躍在電視動畫界,其特色之一是將大量外國文學名著制作成動畫。此外,還制作了人氣漫畫《櫻桃小丸子》的動畫版(第一期,1990-1992;第二期,1995-)。《櫻桃小丸子》動畫開播15周年之后,富士電視臺還拍攝了真人版電視連續劇慶祝。此外,宮崎駿導演的第一部作品《未來少年柯南》也是在日本動畫完成的。

第二次動畫熱后,日本動畫界陷入多元化漩渦,跳出漩渦不斷制作高質量作品的,就只有吉卜力工作室。成立于1985年的吉卜力,先后推出宮崎駿的《天空之城》(1986)、《龍貓》(1988)、《紅豬》(1992)和高畑勛的《螢火蟲之墓》(1988)、《百變貍貓》(1994),可謂一枝獨秀。

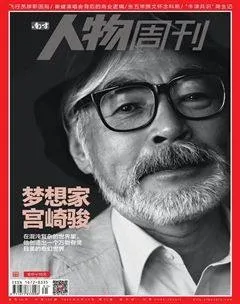

宮崎駿最初在東映動畫擔任動畫師,之后輾轉了數個制作所。在吉卜力成立前,他改編自己漫畫的劇場版動畫長片《風之谷》(1984)已大獲成功。《電影旬報》將其評為當年十佳影片第7位。《龍貓》不但榮登《電影旬報》十佳影片榜首,更包攬了當年日本國內各電影獎項,奠定了宮崎駿無法撼動的地位。簡單地說,他第一個讓動畫贏得了被視為“電影”的資格。

參與了《機動戰士高達》制作的安彥良和曾說,《風之谷》成功后,他異常苦惱,痛切地感覺到“根本不是它的對手”。和宮崎駿那樣走在動畫正路上的人相比,別人簡直就像是在打游擊。

有意味的是,看《大和號》、《高達》長大的一代,后來參與制作了《超時空要塞MACROSS》(1982-1983)等超時空系列作品以及《機動戰士Z高達》(1985-1986)之后的日升公司作品,對動畫界持續產生影響。而受宮崎駿、高畑勛作品觸動,嘗試去創立“吉卜力第二”,走向獨立的人才卻出乎意料地少。

第三次動畫熱:1990年代后半期至今

1996年8月,一個驚人的消息從美國傳到日本:在著名的《公告牌》(BILLBOARD)雜志的家庭用錄像作品播放排行榜上,日本動畫《攻殼機動隊》(1995)竟名列榜首。這部押井守導演的作品,和同年問世的《新世紀福音戰士》(1995-1996)成為話題動畫,激活了日本第三次動畫熱。

從1980年代前半期開始,日本出現了“原創錄像動畫”(OVA),因為成本更低、風險更小,使得制作只面向少數動畫迷的作品得以實現。押井守是試水者之一,他用錄像制作了原創動畫《DALLOS》(1983-1984)、《天使之卵》(1985)。《攻殼機動隊》則在警匪片外殼下隱現對人類記憶與意識的深度探討。

《新世紀福音戰士》的獨特之處在于,這部動畫的制作方GAINAX最初是從大阪的社團開始起步的。1980年代日本開始形成原本作為受眾的動畫迷在大學社團等組織中進行小規模獨立制作的趨勢,給動畫界的動向也帶來了影響。GAINAX正是其中一個典范。隨著數碼技術普及,甚至一個人制作高品質動畫也得以實現。一個突出的例子是,新海誠獨立制作的動畫短片《星之聲》(2002)在小型劇場放映之后成為話題,在一年多時間里DVD銷量達到6萬張。

與此同時,日本動畫在海外普遍流行,成為世界性的大眾文化。

早在1963年,《鐵臂阿童木》在日本播放不久,就以Astra Boy的片名在美國播放,當時不少美國孩子都有過觀看Astra Boy的經歷。此后美國持續引進日本動畫,但放映前多半作改動,例如剪去暴力鏡頭。從1970年代開始,歐洲流行播放日本電視動畫。據報道,1987年開始在法國播放的《七龍珠》收視率一度高達67%。1980年代初,中國大陸,香港、臺灣地區都開始引入日本動畫。

從1990年前后開始,日本輸出的動畫在放映時基本保持原貌,并且觀眾清楚地意識到這是日本生產的動畫。

第三次動畫熱中,有兩個制作所值得關注,一個是I.G工作室。該工作室的前身是1987年龍之子制作所的分部獨立出來后創立的I.G龍之子,之后成功制作了電視、錄像、劇場作品。到2003年6月,I.G已經發展到有兩百多名從業者。他們以代表作《攻殼機動隊》為契機,走上了數碼化之路。I.G工作室的代表性導演是押井守。

另一個是由吉卜力的幾名成員發起的STUDIO 4℃。他們制作的不是電視動畫,而是以新歌促銷錄像帶和廣告片為中心的作品,此外也制作了極富個性的劇場版作品。STUDIO 4℃導演森本晃司在歐洲知名度已經接近宮崎駿。

當然,最具標志性意義的還是宮崎駿導演的《千與千尋》(2001),同時拿下柏林電影節金熊獎和奧斯卡最佳動畫長片,再次證明最好的動畫也可以是最好的電影。