來信

行走在未知線上

恕我孤陋寡聞,我只是在得知李開復罹患淋巴癌之后,才對他有所關注,之前另一次關注,是他被官媒點名批判,再之前,好像是方舟子與李開復之間的一場爭辯。

臺灣出生的美籍華人,之后到中國打拼,先是微軟,再是谷歌,現在則是創新工場的領軍人,在微博世界里擁有比臺灣人口還要多的粉絲。早個40年,這樣錯綜復雜的出身背景,要通過大學錄取政審肯定很難,現在他卻成了另一個大V或公知代表,眾所矚目。

他說他是個不跨線的人,在中國的15年,他試圖在探索試驗那條線,在未知中尋找確定。只是在不確定的年代,那條線依然是未知的,行走在未知的線上,總要如履薄冰、戰戰兢兢。

據說淋巴癌是長期拼命工作和持續壓力的結果。愿他早日戰勝病魔,繼續行走在未知的線上。

《大V李開復》

雖然不喜歡開復賣心靈雞湯,但作為IT界的前輩,你的成就是我敬佩的,你為這個國家不公所發出的呼聲是我尊敬的。

看見開復老師一如既往的樂觀,反而有些擔心起來,不知道他有沒有在私底下抱怨罵娘恨老天不公。跟開復沒有來往,只感覺他是一個永遠展現積極正面一面的人,但癌癥很多時候是身體在警告我們:你對自己太差了,允許自己有負面能量,允許自己不完美,也是愛自己的表現。

《微博草根大號轉型記》

原來每個草根大號背后還有如此專業的商業團隊當推手!“全球時尚”、“冷笑話精選”、“創意工坊”等這些影響力頗大的大號,暗中成為了電商運營的戰場、廣告客戶的寵兒。換句話說,我們普通用戶無形中“被觀眾”了,每天都在微博上接收廣告。不過,大號們注意了,廣告播多了,干擾大了粉絲就少了,這也是為什么大家越來越不喜歡玩微博的原因之一。

《謝默斯·希尼 詩歌就像在沙中寫字》

愛爾蘭人口400萬(最多時800萬)出過葉芝、蕭伯納、貝克特和希尼四個諾貝爾文學獎獲得者,還不包括最有名的喬伊斯、王爾德等。考克大學的一位教授自豪地告訴我:因為他們是個愛閱讀的民族。另一教授說,因為他們用蓋爾語思考、用英語寫作。

詩,在當代的意義具有兩重性,第一,在權貴與世俗面前,它顯得蒼白而無力!遠遠地被拋在了腦后!第二,當人面對自己靈魂的時候,詩又是一種很好地探究靈魂和深層自我的媒介和途徑,此時,它的力量又是無窮的!

《寧財神 我最重視的當然是價值觀》

深表贊同(寧財神對微博的看法)。140個字遠遠不能表達一種思想,頂多成為一種觀點。而作為觀點,沒有尖酸刻薄之語與刀鋒棱角之言總歸難在功利社會出頭,可怕的是,觀點難免影響思想,而這又是無形的。

《請叫他蓋茨比爾》

夜夜笙歌、無邊狂歡的蓋茨比王國只是表面,惟一能牽動蓋茨比內心的是河對岸那盞小小的綠燈——燈影婆娑中,住著心愛的黛茜。電影中那盞綠燈拍得特別唯美,符合想象。演員也演得好。看完原著再看電影,并沒有覺得電影失敗,反而是豐富了對原著許多大場面和人物形象的想象,也許是每個讀者心中住著不同的蓋茨比吧。

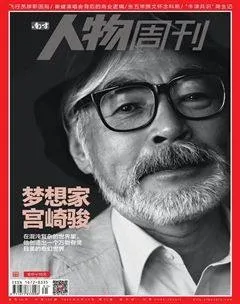

獨特的李開復

本刊記者 林珊珊

李開復先生病了。這事連報刊亭的老板都知道,我去買雜志的時候,他低聲說:太勞累了!

出刊當天,他一整天沒發微博,鑒于當下形勢,我有些忐忑,直到晚上10點多,創新工場新聞發言人王肇輝發來短信,李開復診斷出癌癥了。

李開復在微博上說,曾和人比賽誰的睡眠更少、誰能在凌晨里及時回復郵件。他努力把“拼命”作為自己的一個標簽。我采訪過的許多人,他們都提到,無論何時發郵件,李都會立刻回復……

工作之外,他花了許多時間,極其認真地和青年交流,經營微博。作為青年導師,他用十多年來做一件事,讓人很難不相信他是有信念之人。

有人譏諷他為雞湯,中國這個勵志市場太大了。但比起煽動式的成功學,李開復始終溫文爾雅,不失體面,召喚聽從內心,屬于優質勵志的那一撥。

看起來,他過著簡單的生活,中午在辦公室吃太太做的便當。工作上也奉行平等,追隨過他的員工不遺余力地夸獎,都是善良、理想主義之類的詞。一群企業家帶團隊出去辦活動,晚上自由活動時,其他老板一出現,員工前呼后擁,李開復的團隊卻各干各的,有人提醒,“你們老板來了,還不去迎接。”員工說,為什么要去?下班了就是我自己的時間。

當我為提出過多采訪要求占據過多時間而心懷謝意歉意時,他向我道歉了:不好意思啊,占用你這么多時間。

我將他理解為有禮儀修養的人。不過也有人不喜歡,認為過于程序化,有不真誠之嫌。李開復笑稱社交能力比較差,我有些驚訝,不是總能捕捉需求、掌握分寸、在錯綜復雜中維持平衡么?他倒是一本正經解疑了:“那是嚴肅的外交。”王肇輝則說,當他把社交變成工作,就會做得很好。真有職業精神啊。企業家聚會,人家大口飲酒,他則小口抿。八面玲瓏、談笑風生并不屬于他。

當然,作為記者,你總會本能地懷疑光環,總想擠出光環的泡沫。李開復總是永遠正確:西裝表示職業,托腮表示智慧,微笑表示溫和……當符號和意義的聯系過于緊密固定,你就會產生一探究竟的沖動。

他以外交式的思維在中國獲取成功,把自己經營為品牌和平臺,他知道各方需求,在媒體、大眾(學生)、政府、企業之間找到平衡,將資源相互盤活。

在中國的15年中,他經歷“中國崛起”,不斷深化對中國的理解。隨著時代變化,他不斷改進方法論邏輯,始終保持著影響力。在這背后,自有一套獲取關注度和影響力的經濟學,他運用著商業和技術的特長做大影響,并樂于分享這一點,進而在分享之間傳播了投資產品的品牌。

他強大的工具化營銷思維讓人以為“價值觀”只是手段,是空洞的存在。谷歌剛進中國時,他就釋放信息,谷歌來中國賺錢了。“他們不相信一個公司是有價值觀的。”某種程度上,李開復多少遇到類似的理解。

仔細打量,你會發現李開復的方法論和價值觀都比較強大。進退之間,平衡妥協之間,嫻熟運用工具之間,自有一套統一的價值觀支撐,并相信將讓世界進步美好。有趣的是,踐行價值觀時,也不忘發揮“性價比”理性,力求精準有效率地讓“世界更美好”。

最后一次采訪,他總結說:我覺得今生已經做了很多我愛做的事情,就算今天職業生涯或生命結束我也覺得值,不會特別糾結。無論多少人來罵我,我都覺得自己OK,有比較平和的心態。

李開復樂觀有信念,無論何時都會把事情轉化為影響力。如今他得了癌癥,我想他將為我們寫抗癌故事,分享他的努力和經驗。在我們的時代,李開復注定是獨特的那類人。