任勇和他的朋友們

“一個原始資金一億多的企業,再沒有一分錢外部資金進來過,用了十幾年的時間,交了六百多億稅,創造了比稅還多的利潤,還發展了這么大的事業。中國是可以出奇跡的地方,在經濟高速發展的大勢下,如果能夠把握住機會,你就可以看到奇跡是怎么產生的。”

東風日產汽車公司副總經理任勇完整見證了這個奇跡,感觸最深的是“不容易”。“回過頭想,如果是讓我們重新走一遍,真的不一定有底氣能夠走到現在。這里有機遇成分,特別是早期,任何一個機會錯過兩個月,可能就不會有今天的東風日產。”

“運氣也是生產力。”他們趕上了中國汽車業高速發展時代,市場提供了充足的機會,彌補了他們粗糙的一面,“我們又聚集了一批滿懷抱負、無所畏懼的人才,把每一步都想對了,又以頑強的執行力做對了,最后成為這個行業發展最快的一家企業。”

用小公司做大事的“魔術師”

“現在很多汽車廠擴建生產基地,跟當地政府拿土地資源,比我十幾年前寫的策劃方案的水平還低很多。”2010年,任勇接受采訪時不無自豪地說。

1963年出生的任勇是二汽(中國第二汽車制造廠,1992年更名東風汽車公司)子弟,小時候隨父母來到湖北十堰。1981年從十堰財貿學校畢業后他進入二汽工作,后升任財務處科長。1992年,他已被提升為二汽最年輕的處級干部。

要不是接到了那通電話,任勇原本可以按部就班地在科層制的體制下一路走下去。電話是“二汽惠州項目籌備處”的負責人周文杰打來的,邀請任勇去惠州大亞灣看看。當時東風汽車希望在轎車領域有所突破,利用一次出差機會,任勇去惠州調研。這次行程,改變了他的一生。

十多天之后,他拿出一份關于東風汽車南方事業項目的策劃報告。當時東風汽車向廣東申請6.5平方公里汽車城項目的股份公司資質已經獲得批準。任勇認為,將前景看好的公司運作上市,找機會溢價擴股,“幾年滾動下來,利潤可達200億元。”理想狀態下,東風汽車不出錢,也可以推進惠州的汽車項目。

他被大喜過望的周文杰帶著到處做匯報,東風汽車董事長陳清泰表示全力支持。資金匱乏,他們計劃向東風汽車的10萬職工集資,每人50元。

1993年春節剛過,任勇第二次來到惠州,卻已下定決心不再回頭,不久被任命為東風車城股份有限公司總會計師,兩年后升任副總經理。

可惜,人算不如天算。因為沒能取得資質,惠州項目最終擱淺了。對任勇來說,那是英雄無用武之地的4年,也讓他對市場的反復無常有了切身的體會。他至今記得,1993年,惠州一位老板請他吃了頓非常奢華的酒宴,次年經濟泡沫破裂,老板連給自己的奔馳車加油的錢都沒有。

東風這樣的大型國企也缺錢。1980年代籌建的東風大廈到1993年才在深圳破土動工,一度又因為沒有后續資金而停建,直到1997年初才告完成。當年6月,任勇出任深圳東風大廈實業發展公司總經理。建成之日正是負債之時。彼時深圳房地產市場行情不好,大廈的租金抵不了所借款項每年高達六七百萬元的利息。施工單位幾千萬元工程款也還欠著,遇到上門討債的人是家常便飯。

這也逼出了任勇魔術師一般的“財技”——“以貨易貨”:把東風大廈抵押給銀行,換回遠期信用證;以信用證支付款項,代理進口化工原料,從加工廠家換回了簾子布;以簾子布和橡膠從輪胎廠換回輪胎;再拿輪胎從東風汽車換回汽車;銷售汽車獲得資金還給銀行。

任勇說:“產業鏈條運轉起來后,從各個環節賺到的利潤比純粹的工業來得更快。”掌管東風大廈的東風置業公司(1998年,任勇被任命為其總經理)順勢成為東風汽車廣東、海南兩省的代理商。1998年,東風置業盈利550萬元。1999年,盈利增加到1210萬元。2000年,竟達到3200萬元。

東風沒有放棄轎車夢,1999年又開始推進風神汽車項目,負責這一項目的正是任勇。8月,這一項目獲中央批準。當時一個整車項目資金動輒幾十億上百億,而當時任勇手上只有兩樣東西:2L級轎車生產資質和2300萬元啟動資金,而訂購一套進口生產模具就要七八千萬。

引入外部資金、尋找生產基地、確定理想車型,所有事情幾乎同時在進行。憑借東風置業優良運作取得的信用,任勇團隊募得了5500萬元融資,之后又找到為公安系統生產裝備用車的京安云豹公司,跟這家1992年成立于花都的企業簽下委托加工協議。同時,東風汽車把湖北襄樊的一個生產基地也劃撥給了他們。2000年3月,風神汽車公司成立,注冊資本1.3億元,任勇出任總經理。

一個月后,風神第一輛車下線。兩個月后,臺灣裕隆汽車公司增資成為新股東。風神注冊資金增加到1.73億元,東風汽車、京安云豹和臺灣裕隆分別持股45%、30%、25%。裕隆還貢獻了一個后來被東風日產沿用的口號:人·車·生活。

合作方京安云豹突然打亂風神的節奏。因京安云豹欠債達23億元,其總經理出逃海外。亂局之外,任勇看到了土地資源和生產基地。他很清楚,這是風神從委托加工轉向自主生產的絕佳機會。

幾個月后,風神汽車拿出了收購京安云豹的重組方案。東風汽車出9000萬元收購京安云豹及其關聯企業的股權;之后,又與臺灣裕隆以6:4確立了股權架構。最艱難的是怎么以最小的代價,剝離23億元的債務。

任勇又一次展現了魔術師一般的財務技能。他先是與云豹最大債權人東方資產管理公司達成協議,以4000萬收購其1億元債權,成為最大債權人,而后以這一身份向法院申請對云豹進行破產保護。風神以任勇為首的重組小組,開始與云豹的幾百個債權人進行“一對一”談判,持續了近兩年。2002年4月,債權人和解大會圓滿收官。

破產保護期間,債權人不得強制要求還債,債務人可以繼續運營。風神汽車的生產在此期間并沒有受到影響。

成功之際,誘惑也多。任勇回憶說:“廣東省說,你們收了云豹,不如把湛江也收了去,然后給你們什么什么條件。花都區說,你們還可以做工業地產,港口那一片全都交給你們。確實動心,但我們企業基本法里面規定得非常明確,我們要心無旁騖做好主業,包括汽車零部件都不去碰,這才可能做成百年老店。”

2000年,風神售出2560輛汽車,當年實現盈利5000萬元。任勇說:“我們是當年成立,當年出車,當年賺錢,第二年就7億多利潤。合資時,日產10億美元沒有一分錢到過東風日產。我們一分錢貸款都沒有,賬上還有四十多億現金。

“當你不確定時,相信中方伙伴”

2003年,日產總部生產方式推進部長松元史明接待了第一批從中國來的人員。這年6月,日產和東風在中國合資成立了一家新公司,注冊資本167億元人民幣,東風和日產各占一半股份。在中國汽車行業的合資項目中,這是規模最大、人員最多、領域最廣、層次最深的一次合作。

一周后,東風有限乘用車公司東風日產也相繼成立。此后,中國每年有兩三批人到日產總部來,松元負責對他們進行工廠管理方法和生產技術的培訓。很多東風日產成立時的“老人”,10年前他就基本都認識了。

東風日產學習和成長的速度令他吃驚。“大家的上進心非常強烈。由于他們吸收得如此之快,我們要不斷地提供新東西,非常吃力。”

自2010年4月接替大谷俊明成為第三任東風日產公司總經理以來,松元已經在中國生活了3年,每年90%的時間呆在中國,回日本反倒成了“出差”,每次都只能待兩三天。他專門請過老師學了一年半中文,基本能聽懂我們的提問。不過為了理解得更準確,他還是找來了翻譯。

對搭檔任勇,松元不吝溢美之詞:視野寬廣,深知公司整體和基層的情況;愿意傾聽別人的意見,“似乎很沒有價值的話,他也都愿意去聽,不會因為一句話不投機就打斷別人,大家都很放心去跟這樣的領導交流。”他不會特意區分中方或日方,對每個人的心情和感受都理解和尊重。

兩人合作三年多,經常會對事情有不同意見,卻幾乎沒有紅過臉。“我們會陳述各自的想法,互相溝通,達成統一指令,再交給各個部門去執行。”

這樣的合作無間,在東風日產成立之初不太多見。當時合資公司由日方的吉田衛擔任總經理,產品研發、市場營銷等核心部門都由日方派駐總部長。最了解中國市場、最擅長推廣營銷的風神團隊進入合資公司后“集體降半職”,任勇則以副總經理身份到車間去管生產制造。

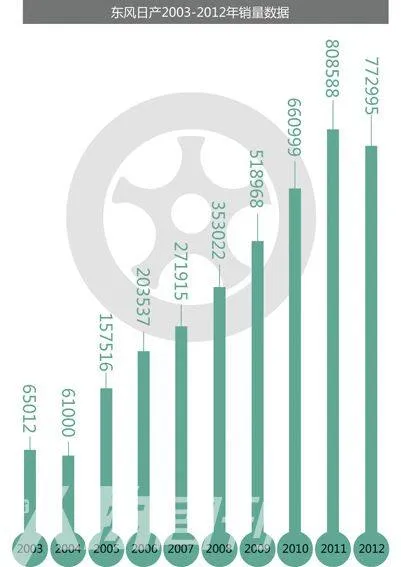

2003年,東風日產(加上之前的風神)銷售汽車6.5萬輛;2004年,增加了兩個重量級新車型,反倒只賣了6萬輛。當年,花都工廠停產了一個月。

10年后回顧,任勇認為,當時的中外合資企業有爭奪主導權的“斗爭文化”。東風日產成立之后,自警不出現這類問題。“即使你沒有斗爭觀念,企業運作里畢竟還有立場和利益之分,具體處理事情時,一定會表現出來。另一方面,不同公司、不同人有不同的背景和經驗。風神團隊做得非常成功,知道在中國怎么玩才能贏。日方有自己的成功經驗。加上跟股東利益交織在一起,不想爭也回避不了。”

即使是在小事上,日方的嚴謹和講求規則,也常常和中方的靈活多變發生沖突。一位員工說,車間的保險絲經常燒掉,按日方的要求,必須要寫一份分析報告,并對所有的保險絲進行檢查。他感到費解:“換根保險絲3分鐘就能搞定,讓我寫分析報告,3個小時都搞不定。就算檢查所有保險絲,電壓波動時還是會燒掉。”

2004年底,東風日產進行了大規模調研,除了問卷調查,還對日方的全部派駐人員和中方的全體高管及部分員工進行了訪談,并形成調查報告。次年1月,在東莞的一個度假村里,二十多名高管開了一天半的封閉式會議,分析這個企業到底怎么了。因為任勇的提議,中日雙方草擬了企業基本法——《東風日產行動綱領》初稿。2005年11月,東風日產編寫事務局五易其稿,《東風日產行動綱領》正式發布。與許多中國企業制定企業基本法時僅限于價值觀描述不同,這部行動綱領規定了許多具體行為細則。

任勇回憶:“我們用了一年時間去找問題,然后溝通,把這個企業從愿景、使命、價值觀念、治理結構,一直到各個價值鏈在中國要怎么贏,全想透了、討論透了,最后大家形成了一致觀點和這個基本法。所以外界也說,你們的基本法是從東風日產的土壤里邊長出來的。”

當時對國產化有很多爭論。《行動綱領》有關研發的一章專門提到了這個問題。“我們的邏輯是,在中國市場,消費者對于價格是非常敏感的,價格領先戰略是我們必須做到的。要想價格領先必須成本領先,成本領先就要徹底國產化,徹底國產化我們應該怎么做。討論時日方人員也很踴躍。這些邏輯成了企業的哲學和戰略,深入到了每個人心里。之后日方也主動地提國產化。”

如今,每個員工入職初都會拿到那本1.8萬字的小冊子,不光學習內容,還要學習其創制過程。

在松元史明看來,《行動綱領》使兩股不同的力量形成了一個完整的團隊,并且找到了一個清晰的共同目標。

日產的派駐員到任的第一天,松元會告訴他們:“從今天開始你不再是日產的人了,而是東風日產的人。你要通過在東風日產的工作成果,來為你的母公司做貢獻。”他更尊重東風日產的利益,即使跟日產的利益出現分歧,“我也一定盡我最大的努力,使天平盡量向東風日產傾斜。”

任勇則認為:“股東對我們的期待是什么?就是我們事業的成功,成為一家成長最快、回報最高的企業。我們的成功既是日產的最大利益,也是東風的最大利益。”

2009年全體高管開展了一次“重溫行動綱領,再攀事業高峰”活動,并發布《東風日產高管宣言》:提倡做事文化,反對人為壁壘;提倡容錯文化,反對苛責文化;提倡長效思維,反對任期思維;提倡創新進取,反對固步自封;提倡責任奉獻,反對拜權主義。

同年,東風日產的天籟、軒逸、騏達、驪威4款車型都實現月銷量過萬,被譽為“金磚四車”。從2005年開始,公司駛入了不停創造奇跡的“快車道”。

用任勇的話說,“內功練深厚了,中間碰到什么波折,遇到什么障礙,以更長遠的觀點看,那都是過程中的小問題、往上再走一步的臺階。”

今年4月9日,東風日產市場銷售總部長木俁秀樹離任返回日本。上一任總部長余村健一郎跟他交接時給他留過一句話,離任時他又把它留給繼任者:“當你不確定的時候,相信你的中方伙伴。”

成長是一種責任,也是一種權利

黃曉明告訴我們,東風日產的每個員工,都在“笑臉墻”上露過臉。2003年東風日產創立時,這位土生土長的花都姑娘考入廣東外語外貿大學商務英語專業。2007年大學畢業她不想留在廣州市區,覺得老家最好的企業就是東風日產,于是進入了這里的采購總部。

進入公司第二年,她以員工優惠價買了風神公社的一套房子,首付5萬元,后續供樓也相當輕松,這些年房價翻了一倍多。基本上每年要去一次日本,跟供應商交流,她覺得自己這幾年增長了不少見識。在公司的春晚,常常有許多明星參加,最興奮那次是見到了梁朝偉。

跟公司領導“親密接觸”也是在某年春晚。那次游戲獲勝,獎勵是蒙著眼睛從任勇的兜里掏錢。掏完了一個兜,老總提醒她另一個兜也有。還有一件事她印象深刻。公司有許多人住風神公社,有的人會在車上貼一個“順風車”標志,順路把同事捎回小區。任勇的車上也有這樣的標簽。

這是東風日產企業文化的一部分:沒有階層,沒有隔膜,讓員工快樂工作,快樂生活,快樂成長。

自2005年第一次成為日產全球標桿工廠以來,東風日產一直保持著這項榮譽。日產在全球的許多工廠不服氣:在制造上有幾十項指標,改善品質繁瑣細碎,都要做好何其之難,你才干了幾年,竟然作為全球標桿?這個質疑在2012年煙消云散了,花都的現場會上,英國工廠的負責人跟任勇說,“看了你們工人的眼神就知道趕不上你們了。”

東風日產不但把快樂精神傳遞給了員工,也把共贏精神傳遞給了其合作者。任勇常常提醒他們,“東風日產把規模越做越大,把這些機會給到了你們。你們也要不斷地把自己的事業做大,給下面的人成長的空間和平臺。你們安于做一個小企業,下面的人看不到機會。”

常州中天汽車公司的陳逸構是共贏的典型案例。接通電話時他正在安徽金寨縣,2006年,中天公司向當地捐贈20萬元援建了一所東風日產中天希望小學,此后他每年都會去那里看看。

陳逸構和任勇同年,2003年取得東風日產的專營資格,至今8次獲得“日產銷售服務標準綜合績效獎”。成立10年來,中天從最初的一家店,發展到今天的5家東風日產專營店、3家二級直營網點、一家啟辰專營店,第10家也已在興建中。員工從最初的三四十人發展到六百多人。陳逸構經常跟他們說,“我們不是雇傭關系,是合作關系,你們是我的合伙人。我們共同創造財富,分享財富。”

他也遇到過誘惑,許多大的汽車廠商都向他伸出過橄欖枝。但他還是選擇專注于東風日產“我的今天源于東風日產給了我這么一個機會,我會把它作為終身的事業。”

東風日產的超速發展,也得益于廣東各級政府扶持。任勇回憶:“那個時候林樹森(時任廣州市長)就在提一定要產業轉型,對風神給予了許多支持,京安云豹的重組也是在政府推動下成功的。花都區長陳國(后為書記),后來李長春夸他經濟敏感度很高。”

剛到花都時,任勇去參加區政府的會議,會上還在提把農業放在首要地位。陳國提出的“經濟第一、汽車第一”的口號,遭到很多人反對。最后他力排眾議通過了。在東風日產的一次員工大會上,他承諾:“你們用心造汽車,剩下的事我們辦。”水、電、氣、道路等基本設施很快完備,職工子女就學等實際問題也迎刃而解。花都區后來幾任領導都延續了這種服務精神。

一個開明的政府,對企業可以起到積極推進作用,而它本身最后也成為受益者。花都起先還在提要發展“三來一補”,產業轉移,后來汽車業的發展等于使它跳過了這一步。東風日產一家企業,產值、經濟規模、財政貢獻,都占到了整個區的一半以上。十多年來,東風日產六百多億的稅金,大約有四百多億留在了這里。

下個十年,從拿來主義到輸出價值

1963年出生的任勇已屆“知天命”之年。在他看來,知天命就是對規律的認識。而其中一個規律,就是汽車市場會從高增長時代轉向微增長時代。即便如此,中國市場的體量、規模,在全球仍然是令人羨慕的,而且還處于持續增長的過程之中。“這么大的市場規模,一定會培育出世界級的企業,為世界汽車工業做出一些原創性貢獻。”

另一個規律是市場會產生集聚效應,消費者向強勢品牌集中。這在美國、日本、歐洲都曾經發生。美國汽車產業有過一百多個品牌,最終形成通用、福特和克萊斯勒三大公司,在日本則是日產、豐田、本田等七大公司。

“你要努力去成為整合者而不是被整合的,必須保持強勢增長勢頭,在各方面都做到標桿。”任勇無法忍受平庸。

2012年,花都工廠更拿到了日本能率協會“Good Factory”工廠管理獎,這項評比面向全球日資占到50%以上股份的公司,包括汽車、電子、化工等領域,以公正和嚴苛著稱。花都工廠是6家獲獎企業中惟一的汽車公司,標志著其管控已臻全球頂尖水平。

風神時代,什么積累都沒有,不得不奉行“拿來主義”,先照著別人的樣子做。東風日產用了10年時間先從日產學習,然后“站上了巨人的肩膀”,開始自己的演繹。

2010年4月,東風日產發布自主品牌“啟辰”。2011年4月,啟辰第一款概念車亮相車展。2012年4月、9月,兩款新車啟辰D50、啟辰R50分別上市。

松元史明說,他希望啟辰能成為中國普通老百姓都真心想去擁有的“國民車”,外形、性能還是價格,都是最適合中國人需求的。

在任勇看來,啟辰之于東風日產,不只是一個自主品牌,更是創新和超越的平臺。“過去是日產定義完了技術平臺,我們去把它中國化。現在我必須是全流程的,從市場調研,到商品企劃,到研發制造,到供應體系的建設,對整個體系的能力是一個全新提升。”

前些天他們討論一個新想法,瞄準了國內一個300萬規模的細分市場,嘗試徹底挖掘這個市場的顧客的不滿足點,甚至包括用戶自己都還沒意識到的問題,然后去做商品定義。

任勇說:“我們后十年的目標是‘根植本土的國際化企業’。我們并不只是要在中國市場進入前三,最終我們要再走向國際化。我們更關注能為這個產業貢獻什么。我們以這樣的責任感規劃未來10年。這就是我對大道、對天命的理解。”