放手也是愛

幾年來,64歲的中學校長約瑟夫·克勞斯將他的生活一分為二。

第一部分是屬于學生們的,開始于每天的第一節課。一般而言,非常順利。發生的都是小事,可以說不值一提:要么是兩小孩在走廊打架,要么是老師沒收了一個學生的手機。

第二部分是屬于家長們的,開始于下午兩點一刻,辦公室電話響起的時候。電話那頭是某個學生的媽媽或爸爸。他們評價上午發生的事情,和約瑟夫·克勞斯說法截然不同。打架?那是身體傷害!在課堂上沒收手機?那是偷竊!

約瑟夫·克勞斯已經在學校工作了30年,是教師,也是心理學家,做校長也已經18年了。此外,他還是德國教師聯合會主席,旗下有德國約16萬教育工作者。對教師來說,家長們的抱怨是家常便飯。他們可能抱怨課堂座位位置、英語詞匯量、書包重量,課間休息時購買的香腸面包里面缺片沙拉葉子,當然還有最經典的,不公平的分數。

有家長不抱怨的嗎?“當然”,克勞斯說,“他們從不抱怨自己的孩子。”是的,孩子是神圣莊嚴、至高無上的。他看到,在過去的這些年,父母為了他們的子女在將來的人生中保有優勢而竭盡全力,付出了所有。但是他擔心,這對孩子并不好。

直升機父母

直升機父母一詞源自美國,是指那些像直升機一樣圍繞著孩子忙得團團轉的父母。他們過度夸張的行為讓人覺得好笑,比如一位給自己化上濃妝、試圖代替女兒參加中學畢業英語考試的媽媽;一位長年不放心把自己的孩子交給丈夫,每天晚上抱著孩子睡覺的母親。而另一個直升機媽媽,在一個陌生的城市走訪親戚時,她八歲的兒子和他的表哥要去買面包。盡管面包店就在附近,她仍抽泣著要求丈夫跟隨他們,保護他們。她擔心孩子可能被車撞或是被騙子拐走。

從某種程度上說,難道我們不都是“直升機父母”嗎?有誰敢讓孩子自己去上學,敢把水果刀交到他的手中,如果孩子在最好的朋友那兒過夜,誰不是一遍一遍地打電話問詢?

如今,大部分德國父母都對教育有著務實的態度,70-80%的父母能夠理智對待他們的孩子。但是仍有兩種極端的父母:那些忽視他們孩子的,和那些過分溺愛孩子的。“幼兒園和中小學在這兩種極端父母身上花費了大部分精力”,克勞斯說,“而那些過分關心孩子的父母占多數。”

在他的辦公室中,總有父母出現,說“我家孩子又得了個五分(德國分數為六分制,一分為優,五分為不及格),他已經很努力地學習了”,說“校車司機惡毒地瞪了一眼孩子”。而克勞斯認為,他們只是不相信自己的孩子,這才是主要問題。

比如在上學問題上:2012年,只有一半的德國小學生一個人去上學,而1970年有91%。克勞斯說:“很少有孩子獨自上學,下雨時父母恨不能把車開進教室。”有些小學開展名為“走路很酷”的活動,試著讓孩子,但是首先是讓大人去思考,為什么500米的上學之路,會那么“危險而勞累”,他們的孩子必須借助路虎才能走完?

又比如家庭作業:2012年的一次調查結果顯示,77%的受訪父母承認,他們會有目的地幫助孩子做作業和準備專題報告。2011年的一項研究顯示,27%的父母認為,如今的學校對孩子要求太高,他們必須額外為孩子的教育付出時間和精力。那些母親每天都坐在孩子身邊,檢查他們的家庭作業。實際上,孩子本該獨立完成作業,而家庭作業中有錯誤也該是非常正常的。然而現在,所有作業都完成得近乎完美,老師根本無法判斷,學生是否掌握了知識。

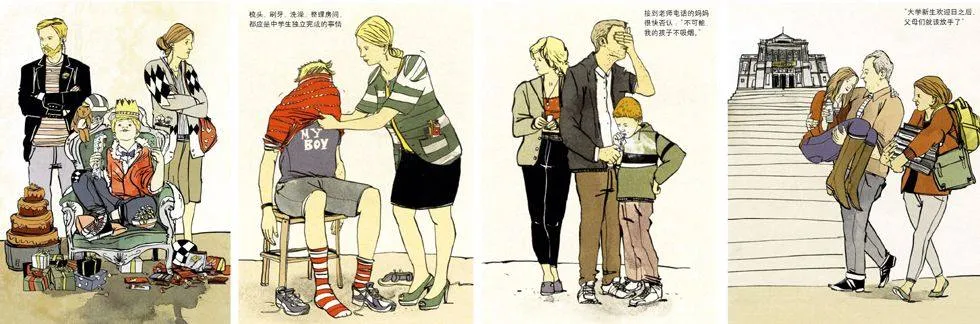

漢堡的一個中學位于富人區,孩子的家長大多數是受過高等教育的人。一個教師描述了這樣一種現象:“我抓到一個在教室吸煙的十四歲少年。他經常吸煙,每天早上我都能聞到煙味。這不是他該做的,更何況還是在學校。我打電話給他的父母。媽媽接了電話,她很快否認:‘不可能,我的孩子不吸煙。’我說:‘抱歉,但這是事實。’這位母親說:‘您得向我證明。’談話就此結束。”

如今,這位教師會拍攝下他觀察到的,并對此寫一篇報道,然后給孩子的家長看。然而,很多家長仍然認為老師夸張了事態,認為自己的孩子也是受害者,是受其他孩子影響才有了壞習慣。這位教師知道,吸煙的孩子、做錯事的孩子不會受到他們父母的批評和懲罰。為什么這位母親不簡單地說“謝謝您,我會留心的”呢?

如果問父母,他們對孩子有什么希望,大部分人都說,希望他們獨立自主,有自己的觀點。而克勞斯認為,這種期望和直升機父母的行為完全相悖。如果一個孩子不管發生了多小的爭執,他的媽媽都會很快給學校打電話質問,又如何奢望孩子能獨立自主?

把孩子綁在身邊

據2010年的研究,18歲到24歲的年輕女士中,有50%和父母一起住,而同年齡段的年輕男士甚至占到了70%。家里蹲的現象越來越常見,原因有很多:受教育年限越來越長,開始工作的年齡推后,租金升高。但是最重要的一個原因往往是:家里實在太舒服了。

美因茨大學的心理學教授賽福格-克倫科警告,如今的父母過多地阻礙了孩子的自主性。“通過研究年輕成人的父母,我們發現,父母害怕孩子會離開自己。”通過操縱,給予過多支持和心理壓力,他們試圖將已成年孩子繼續強有力地捆綁在自己家里。賽福格-克倫科補充:“對父母而言,養孩子早已不是用來養老,而是為了實現自我價值。孩子成為父母的飾品,是家庭對外展示和夸耀的工具。”以前的孩子在家幫忙做家務,現在他們要跳芭蕾,上鋼琴課,要為取得好分數努力學習。

現在孩子們的最大痛苦是:我的父母想要好分數,因此給我很大壓力。這部分是因為經濟困難時期父母對孩子未來的擔憂,但是也有純粹的社會地位考慮:父母總是想孩子聰明、勤奮,以裝點自己的門面。

經濟界經常有人批評,很多中學畢業生根本無法達到職業教育的要求,而德國大學生聯合會為那些難以離開父母懷抱的大學生提供幫助。

每年秋季,弗賴堡大學都會為大一新生和陪伴他們前來的家長準備“新生歡迎日”。它開始于1977年,當時,這項活動的提議遭到很多人嘲笑,畢竟,誰報到時會自愿帶上父母?但是,第一次“新生歡迎日”就接待了400多位客人。2011年,參加的學生和家長達到了4300多人,活動場地轉移至弗賴堡體育俱樂部的主場球場馬格太陽能球場,來賓塞滿了整個看臺。

大學給學生提供了很多:咨詢、社交輔導、網上測試專業。“我們幾乎什么都做”,大學發言人德萊爾說,“但是不換尿布。”如果大學試圖承擔起教育的角色,而家長根本不放手,年輕人自由空間太少,根本無法有自己的個性。

因此,德萊爾喜歡給新生如下建議:“住學生宿舍,這樣,你的父母不會每周末都來看你。”

夸張的溺愛和后果

美國人類學家伊茨齊爾多研究了美國中產階級家庭的生活。每天早上,媽媽叫醒11歲的米凱、12歲的馬克和15歲的斯蒂凡尼,她大喊“起床!孩子們!起床!從被子里出來!”孩子們最初拒絕起床,媽媽必須叫很多次。廚房里,她問每一個孩子,他們早餐想吃什么。她提供了很多選擇,然后問中午想帶什么吃的,給他們準備加餐。然后,她提醒每一個人去刷牙、梳頭、換鞋。一起吃早飯的時候,媽媽盯著鐘,她大叫“只有十分鐘了!只有五分鐘了!”

在觀察到的30個美國家庭中,沒有一個孩子自愿承擔家務勞動。對此,所有孩子都是事不關己的態度,需要父母提醒,才去整理床鋪、擦桌子甚至換衣服、換鞋,而且即使是這極少量的事情也做得極不情愿。

父母不會給出指令,而只是說出建議。“知道你能做些什么嗎?你可以幫我清理一下浴室的頭發!你想去嗎?”一位父親五次請求他八歲的兒子去洗澡,最后,他把他抱了進去。不久,這個男孩沒洗澡就出來,繼續玩他的視頻游戲。

60歲的曼海姆教育學博士加布里爾·珀爾深知,這種夸張的溺愛會產生什么后果。兩年來,珀爾一直在治療患有恐懼障礙的孩子。她說,如今的孩子對一切嘗試都缺乏勇氣。“他們中有些已經不能跳躍或是單腳站立,不管在哪兒,他們都不敢往下跳。”和自己身體如此嚴重的疏離也會對心靈產生影響。

她說起那個不敢劃燃火柴的12歲女孩,因為她從來就不被允許“玩火”,那個一直是媽媽幫他拉拉鏈的10歲男孩。孩子不再是孩子,只是一個大腦。比如一個五歲的孩子,數清了他的全部玩偶,拼對了所有字母,卻無法爬上椅子坐下。

“父母常常只在意孩子是否聰明,卻不管孩子到底需要什么,比如身體成長、社會交往、情商。”珀爾說,“孩子想證明自己的勇氣,他們想知道,他們中誰是強者,他們喜歡冒險。”他們需要不被監視著做某件事的自由。如果父母不給孩子這些自由,孩子總會找到機會給自己,比如扒火車、吸毒、酗酒。

一個不能自主嘗試的孩子,可能會給自己帶來極大危險。“而一個擁有健康自信的少年知道界限在哪里,他會告訴自己,夠了,我不會再喝了。”

給孩子自由

艾麗卡·科赫爾36歲時有了第一個孩子,然后很快又有了第二個。她說:“我是一個遲到的膽怯媽媽。”如今,她的孩子分別17、19歲了,她的大兒子已經高中畢業。一切都很順利?她嘆了口氣:“是的,算是吧,因為我十年前及時剎車了。”

最初幾年,科赫爾和她的兩個小孩在家。她和丈夫選擇了傳統的家庭分工方式。她的世界由房間、游戲場、房間組成。那時候,她總是害怕孩子被拐騙或被車撞死。她甚至害怕看新聞,那里面多是慘劇。同時,她腦海中有完美家庭的形象,孩子應該是懂事可愛的,就像她小時候那樣。可是,大兒子根本不愿意去運動場,而寧愿一個人待著。她問自己:我做錯了什么?怎樣才能改變他?她總在想辦法,試圖讓他走出自己的世界。

兒子在上學時,表現得非常膽怯。科赫爾很快意識到,這種過度的膽怯不正常。她帶兒子去看心理醫生,自己也去看一個精神治療師。這位精神治療師告訴她:“一切都很好。您的孩子很棒,您只需要相信他們,這樣就夠了。”科赫爾漸漸開始相信,不需要一切都在她的掌控之中。今天她說:“通過艱難的學習,我認識到該放手。”

其實,想要知道今天的父母和孩子是怎樣相處的,首先應該觀察成年人的伴侶關系怎樣隨著時間變化。如今的婚姻幾乎只是由感情決定的愛情關系。這種關系表現為對伴侶強烈的愛和關懷。很多父母把這樣一種關系也轉移到孩子身上。但是,孩子應該是被教育的,而伴侶不需要這樣。在有些情況下,教育甚至完全被這種充滿愛意的關系所取代。大部分父母認為:我給你喂奶,給你愛和關心,盡可能地養育你,那么你得成為我想讓你成為的樣子。

幾年前,美國記者萊諾瑞·斯格納西一夜成名:在她為《紐約太陽報》所寫的專欄中,提到了她讓九歲的兒子一個人坐紐約地鐵的事情。很快斯格納西就獲得了“美國最差勁媽媽”的罵名。讀者指責她:“如果發生了意外怎么辦?”斯格納西寫了一本書《自由的孩子》,捍衛兒子“自己發現世界”的權利。這本書大獲成功,斯格納西甚至因此開始主持一個專門的電視節目。

在《世界最差勁媽媽》的一集中,一個十歲的男孩悲傷地看向攝像頭,說:“我不能騎自行車,不能拿刀,我的媽媽害怕我摔倒或是割到手指。”斯格納西來到他面前,把他放在自行車上,讓他在廚房切西紅柿。最后幾乎所有人都忍不住眼淚。斯格納西說:“我想,這個家庭的生活從此改變了。”

[譯自德國《明鏡周刊》]

有誰敢讓孩子自己去上學,敢把水果刀交到他的手中,如果孩子在最好的朋友那兒過夜,誰不是一遍一遍地打電話問詢?

通過操縱,給予過多支持和心理壓力,父母試圖將已成年孩子繼續強有力地捆綁在自己家里。

“一切都很好。您的孩子很棒,您只需要相信他們,這樣就夠了。”