為拔尖創新人才成長 搭建平臺的“育才教育”

眾所周知,我國正在建設成為具有國際影響力的創新型國家,創新型國家的建設需要培養和造就一大批拔尖創新人才。拔尖創新人才應該從小抓起。作為擁有十二年學制的北京育才學校,一直致力于為拔尖創新人才成長搭建平臺。同時,作為北京市高中自主課程實驗學校和義務教育階段“遨游計劃”學校,我們為拔尖創新人才培養創設了更廣闊的的空間。

對基礎教育階段拔尖創新人才培養的基本認識

1.拔尖創新人才的主要特征

結合我校拔尖創新人才培養的實踐,我們總結拔尖創新人才的主要特征包括:智力中上,有良好的觀察力、注意力、想象力、記憶力、思維力和創造力;個性特征突出,某些非智力因素突出,有濃厚興趣、強烈好奇心、堅韌的意志品質、很強的自主性、較強的自信心等;某一方面或幾方面優長,不排除某一方面“短腿”;有良好的科學素養和人文素養。

2.學校創新人才培養的思路

充分了解作為人的三個基礎:生理的人——學生是一個生命體,有生命成長的基本規律,身心發展不斷成熟;社會的人——學生要認識社會、了解社會,有責任感,敢擔當,善合作;獨特的人——每個人有不同的潛能,教育應激發潛能,促進其個性發展。

建立拔尖創新人才發展的三個系統:動力系統——遵循激勵為主的教育原則,從做人、做事開始,培養學生理想信念和自覺追求;平臺支持系統——觀察學生特點和興趣→教師為學生發展提供建議、學生自主意愿→學校提供發展多元平臺、創造成功條件→學生自主發展;資源系統——提供足夠資源。

拔尖創新人才的教育培養原則是差異的學生、差異的教育、差異的發展,其核心是因材施教。因材施教必須貫穿在縱向和橫向兩方面:一方面要根據不同年齡學生身心發展的特點,縱向設計教育教學活動,另一方面要根據學生的能力差異,橫向設計教育教學活動。因材施教強調從統一規范走向更加注重個性發展,追求讓每一個學生在原有基礎上得到充分發展,強調創造性人才的人格完善與創造性思維的充分發展。對創新人才的培養,要尤其重視非智力因素的挖掘。創新型人才學習的突出特點就是自主性、選擇性、有個性;在學習方法上強調親身參與科學實驗與研究,進行探究學習。

我校拔尖創新人才培養側重點主要包括以下幾個方面:關注創新人才的非智力因素;關注學生的思維品質和學習能力;以社會責任感和合作能力為主的德育要求;既重視科學素養,又重視人文素養的教育,培養學生綜合的、開闊的視野;突出身體素質;注重創新意識和實踐動手能力的培養;突出自主性的培養;為創新人才的發展搭建優長發展平臺,但不拔苗助長。

拔尖創新人才早期培養的實踐探索

2009年9月,為了適應新形勢下對拔尖創新人才培養的需要,發揮北京育才學校十二年建制的辦學優勢,中科院心理所為北京育才學校頒發“未來拔尖創新人才培養基地”,并簽署“未來拔尖創新人才培養戰略合作備忘錄”。其主要目標就是打通小學、初中和高中各個環節,形成一條適合拔尖創新人才培養與教育的綠色通道。

1.“4+1”課程模式

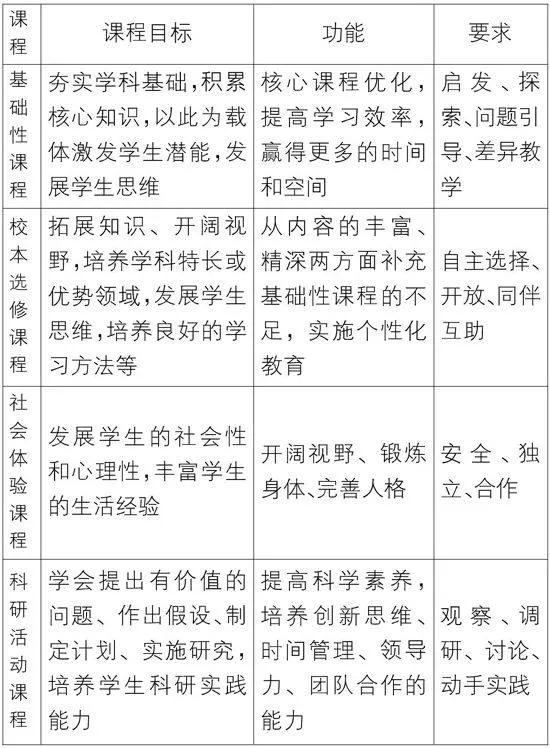

課程分為基礎性課程和發展性課程兩大體系,采用“4+1”的課程設置與教學組織模式,即每周4天在校學習和1天社會體驗,保證了學生基礎知識、基本技能的學習,同時還拓寬了學生的學習領域,增強了學生的社會適應性,發展了學生的綜合素質。

基礎性課程構成學生的基礎知識體系,形成基礎性學力。發展性課程形成學生的綜合素質,建立學生的知識背景,形成發展性和創造性學力。科研活動課程旨在使學生體驗科學過程和促進個人發展潛能。

2.教學模式

聚焦課堂,重點研究“老師指導學生怎么學”,建立學與教的新文化。

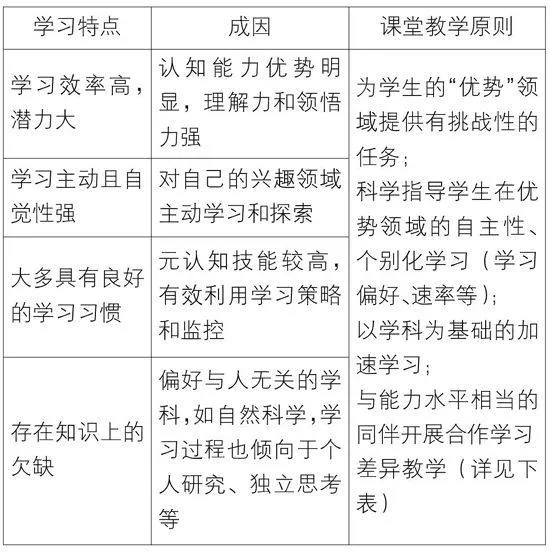

(1)基于學生學習特點的教學原則(見下表)

(2)基于差異教學的有效策略(見P24表)

(3)基于校本選修課程的教學策略

關鍵詞:選擇、興趣、自主學習、合作學習

選擇——自主選擇,擴大同伴圈;

興趣——以發展學生愛好、優勢領域為出發點;

自主學習——元認知、動機和行為三方面積極參與;

合作學習——相互合作,共同管理時間,解決問題。

拔尖創新人才培養的初步效果和建議

通過相關測試表明,實驗學生在身體素質、意志品質、社會知識、思維發散、自我效能感及自我概念六方面指標顯著高于普通學生,是長期實踐“博、雅”目標課程體系的結果。我們總結了變化明顯的幾個方面,有好奇心、想象力、興趣,自信心得到保護;身體素質加強;視野開闊、綜合實踐能力得到鍛煉;自主性得到鍛煉;建立了良好的行為習慣和學習習慣,學習興趣廣泛,自主學習精神較強,創新能力有所提高;責任意識和合作能力進一步加強。

每年,學生在科技創新、藝術、體育等方面的比賽成績非常突出,也顯示了學生良好的發展潛力。

在拔尖創新人才培養中,我們也發現以下需要不斷解決的問題。

第一,創新人才培養關鍵是要創設適合他們成長的環境和土壤。目前學生的課業負擔較重,自主發展空間不足,國家政策層面的相關支持亟待加強。

第二,從項目制到常規化。目前創新人才培養還以項目制為主,還沒有形成常規化的機制。創新人才的培養不應限于少數人,而應成為學校教育的基本追求。“翱翔計劃”受益者也應該由翱翔學員逐步輻射到廣大學生。創新人才的培養更應回到課堂主渠道上來。

第三,新的時代教育資源的概念發生了很大變化,教育資源已經不單局限在校內,社會各種有利于學生發展的資源都應納入到教育資源中。要形成社會對教育的真正關注和更多支持,需要搭建更多平臺,讓學生能有機會到國家重點實驗室參與實驗研究,能有在科學家身邊學習與交流的機會。

第四,需要進一步思考項目實施評價標準的研究,需要進一步樹立課程的實施比課程設置更為重要的理念;需要進一步認識整合各類教育資源對培養拔尖創新人才的重要性。

□ 編輯 王雪莉