多元化的新抉擇

現階段的中國企業,多元化運營究竟好不好?回答這個問題,需要放在現實的環境中判別。

企業的多元化是指公司以某種方式擴大公司的業務,是一種市場策略,動機包括增長(擴大規模)、提高盈利能力,降低風險三個方面,涉及相關多元化和非相關多元化。前者可以導致協同效應,后者缺乏協同作用,但往往會降低現金流的波動。不過,多元化也可能失去對核心業務的承諾,建立新的機構和設備也會帶來風險,另外還有品牌聲譽風險。

企業多元化經營歷史悠久,但直到1950年代后才開始變得流行,1970年代達到高潮,當時企業集團成為時尚。但1980年代后多元化風潮慢慢平靜,企業慢慢轉向專注于核心競爭力。主要原因是多元化讓公司業務變得更加復雜和不透明,金融經濟學家和商界領袖開始懷疑多元化會對股東價值造成損害。

來自學術界的實證研究也表明,相比于單一業務公司,多元化業務會讓公司價值打折扣。這些發現讓研究人員相信,企業多元化經營會破壞企業價值,企業集團是低效的。在香港證券市場有大量家族控制的多元化企業集團,分析師可能會在正常的估值外采用折扣系數。

然而事實上,公司不同,公司所處的行業、經濟環境不同,都會讓多元化經營對企業價值有不同的影響。有學者就認為,多元化的效果在不同的行業是異構的,也就是說,在某些行業多元化的企業可能會有估值折讓,但在另一些行業存在估值溢價。他們發現,多元化折價只出現在這些行業有大量的專業化公司(或當他們有一個可觀的市場份額),而在只有很少幾個專業化公司的行業里(或當他們有一個很小的市場份額),會出現多元化溢價。這背后的解釋是:在軟信息相對重要的行業,企業集團較單一化公司會享有優勢。他們的研究成果對不同的計量工具選擇、行業定義和行業特征均有效。

最近還有幾項研究考察了商業周期對多元化價值的影響,結論是,當外部資本市場相對低效和企業集團各業務單元均財務緊張時,企業的多元化經營會變得更有效率。在這種情況下,外部資金供給將被嚴格限制,尤其是遭遇經濟衰退和外生性(行業)沖擊時,多元化公司會受益于內部資本市場。在金融危機期間的2007年至2009年間,多元化公司的相對價值增加顯著。這表明,金融約束和資本市場的狀態在確定多元化對公司價值影響方面發揮關鍵作用,多元化折價或溢價應該是一個動態的變化。

中國企業多元化的情況則顯示出與國際經驗一致和不一樣的地方。進入21世紀后,全球各經濟體企業多元化的水平在穩定下降,但中國除外。

在2001-2005年期間,巴西企業平均經營的業務數目從2.13降到2.07(2002年后直線下降),法國企業平均經營的業務數目從2.46直線降到1.94,德國企業平均經營的業務數目從2.38直線降到1.84,印度企業平均經營的業務數目從2.51 直線降到1.62,意大利企業平均經營的業務數目從2.73直線降到2.27,日本企業平均經營的業務數目從2.45穩步降到2.29,英國企業平均經營的業務數目從1.74穩步降到1.55,美國企業平均經營的業務數目從1.57穩步降到1.38。但是,中國企業平均經營的業務數目卻從2.7升到2.8。

中國的例外體現在兩個方面:中國企業的多元化經營程度全球最高(唯一的例外是2001年時略低于意大利企業);中國企業是世界各國企業中唯一一個多元化經營程度上升的。

比如國內民營快遞行業的老大順豐快遞,在2010年推出“健康生活網上購物”,銷售有機蔬菜等食品;2011年底進軍便利店行業;2012年又進軍電商領域。國有谷物交易商中糧集團在北京建設豪華酒店。而中國第二大銅生產商銅陵有色金屬集團擴展到其他基礎金屬和木材領域。

中國企業多元化經營的動機何在?有學者發現,主要是為了應對有限制的外部資本市場而采取的融資解決方案。基于西方市場的研究結果不同,他們發現,如果企業是為建設內部資本市場(為各業務單元之間提供交叉補貼)而進行多元化經營,企業的多元化程度與財務表現存在顯著的正相關。

在中國,特別是由于體制上的原因,外部資本市場的運作仍存在很大的缺陷。雖然銀行系統和股票市場在企業融資中發揮核心作用,資源分配卻存在針對性的歧視。據報道,2012年,銀行貸款給民企的利率高出國企近50%。由于金融管制下的信貸所有制歧視,低效率的國有和集體企業獲得了更多的銀行貸款,而民營企業獲得了更少的銀行貸款。在股票市場,受到政府戰略支持的國有企業往往會得到優待。為了應對這些資本市場的限制,不少中國企業的選擇是進軍不同的業務,擴大規模,建立內部資本市場。中國企業的多元化特點,從另一方面反映了資本市場的功能尚不健全。

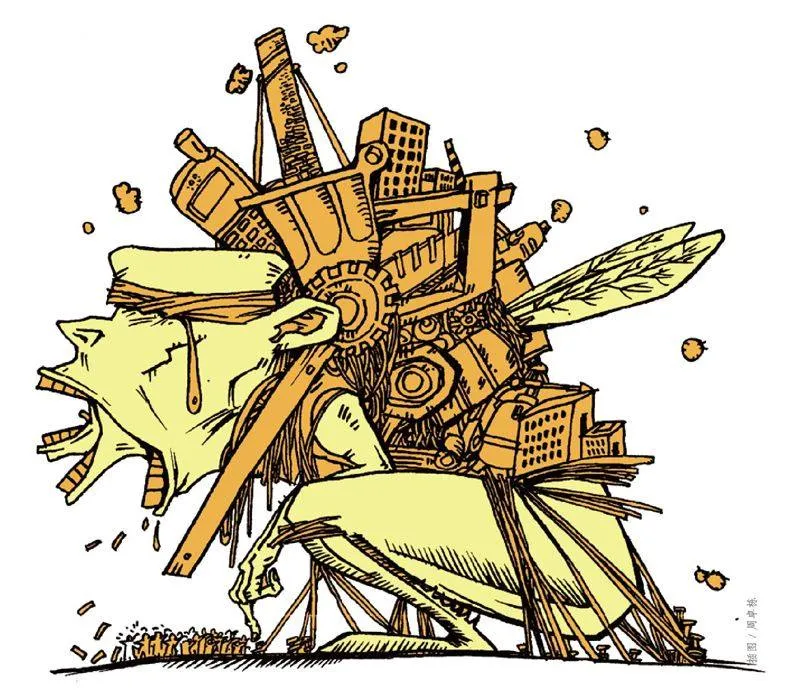

有意思的是,有研究發現,中國的國有企業比非國有企業更可能進行多元化經營。這背后的邏輯是:中國的資源大多由政府控制,包括土地、資本和匯率、市場準入等,而企業要進軍不同的業務需要資源,這些資源的獲得與否很大程度上取決于政府的批準,而后者則取決于政府關系。如果公司的CEO曾經是政府官員,則該公司更有可能進軍多個行業;有政府關系的公司更容易獲得融資優惠,因此也更可能進入資本密集型行業。國企的領導人進而建立自己的企業帝國。當然,政府關系也并非沒有代價,國有企業具有較強的政治關系,也更有可能進入低增長、低利潤的非相關行業。比如政府可能要求企業進入勞動密集型行業,以便解決地方的就業問題。如果進入的這些行業存在結構性的低盈利性,則政府關系可能會惡化公司的業績。

鋼鐵行業是典型的案例。2012年1月份,中國最大80家鋼鐵廠總銷售收入達2600億元人民幣,但凈虧損卻達23億人民幣。背景是2009年中國政府推出大規模經濟刺激計劃,鋼鐵廠得以鼓勵大幅擴大產能,但隨后房地產市場調控,鋼鐵需求開始萎縮,利潤率下降。鋼鐵廠產能在重工業中彈性最低,難以調整,政府關系在此起了負面作用。作為應對措施,各大鋼廠紛紛多元化,比如中國第四大鋼鐵廠武鋼投資300億元人民幣在非鋼領域包括:養豬,魚和有機蔬菜養殖,以及物流和化學品。鞍鋼進軍煤炭行業。世界第三大鋼鐵廠寶鋼集團在房地產、電信制造、金融和投資領域都有廣泛投資,2011年其凈利潤的一半來自這些非主營業務,超過2010年的僅20%。寶鋼的大規模多元化被解釋為“得益于其國企的身份,很容易獲得市場準入”。

多元化經營既不能盲目推崇,也無須退避三舍。在不同的情境中,企業需要根據客觀情況和自身的需要進行利弊權衡、有的放矢,尤其是當下。