不同應變率下藍寶石透明陶瓷玻璃的力學響應*

牛歡歡,閆曉鵬,2,3,羅浩舜,陳佳君,李志強,2,3

(1. 太原理工大學機械與運載工程學院應用力學研究所,山西 太原 030024;2. 太原理工大學材料強度與結構沖擊山西省重點實驗室,山西 太原 030024;3. 太原理工大學力學國家級實驗教學示范中心,山西 太原 030024)

隨著現代武器裝備的不斷發展,對裝甲汽車和飛機的防護要求也在日益增強,前擋風玻璃和側窗要在不影響視野的情況下,還要能夠有效的抵擋子彈和炮彈的沖擊,這樣可以在很大程度上提高人員在現代戰爭中的存活率,所以針對透明裝甲的研究具有很大的前景。亞微米氧化鋁單晶,俗稱藍寶石,是一種眾所周知的透明陶瓷材料,具有優異的光學性能和優越的力學性能。研究表明,在傳統氧化鋁陶瓷的基礎上,將其內部的殘余孔隙率降低到0.05%以下時,就會使其變得透明,所以相較傳統氧化鋁陶瓷,藍寶石透明陶瓷內部的氣泡和孔隙等缺陷較少。由于藍寶石透明陶瓷具有非常高的硬度和Hugoniot 彈性極限以及低密度,所以單晶藍寶石被認為是用于透明盔甲配置的最佳陶瓷之一,因此沖擊載荷下藍寶石陶瓷的破碎過程也成為了很重要的研究方向。Krell 等經過子彈沖擊實驗比較了單晶尖晶石和藍寶石,得出了單晶尖晶石的性能高于藍寶石,并表現出與亞微米氧化鋁陶瓷相似的高穩定性,并且Haney 等提出了一種基于機理的理論基礎來描述尖晶石優于藍寶石的性能;Kleiser 等仔細比較沖擊多晶氧化鋁和單晶藍寶石的沖擊壓縮數據結果,實驗表明單晶藍寶石和多晶氧化鋁的應力-體積行為存在顯著差異,證明了藍寶石在高速沖擊壓縮下仍然是單晶;Edward 等研究了平面藍寶石上兩個連續靜態壓痕對裂紋相互作用的影響,對主要壓痕周圍的不同徑向分離和角度位置進行二次壓痕,結果表明,藍寶石的裂紋的相互作用高度依賴于相對于晶體取向的壓痕的空間關系。

國內針對透明氧化鋁陶瓷的研究大多集中于制備和光學性能的研究,但是對于氧化鋁陶瓷的研究手段已經很完善了。易海蘭等總結了透明氧化鋁陶瓷的研究進展主要包括亞微米透明氧化鋁、晶粒定向透明氧化鋁以及固態晶粒生長法獲得氧化鋁單晶3 個方面;張曉晴等采用霍普金森壓桿技術對單晶α 氧化鋁(藍寶石)的動態力學性能進行了簡單的實驗,得到其應力-應變曲線,得到藍寶石的彈性模量以及高應變率下藍寶石的抗壓強度和失效應變;劉清風等采用改進的 SHPB 實驗方法對 A1O陶瓷的動態力學性能進行了研究,得到了材料的動態應力應變曲線,結果表明,在較高的應變率范圍內,陶瓷材料的動態應力應變關系具有應變率效應;黃良釗等研究了A1O陶瓷動態性能增高的機理與金屬材料有所不同,它缺乏塑性變形,其破壞是裂紋產生和擴展直至脆性斷裂,而且陶瓷的動態性能比其靜態性能與抗彈能力的相關性更強;談瑞等研究了AlO陶瓷的宏觀力學響應與破壞機理,揭示了動靜態加載下裂紋成核與擴展模式存在明顯差異,破壞模式的改變最終導致高應變率下陶瓷材料應變敏感性顯著增強;Heard 等對3 種不同陶瓷材料進行了準靜態的圍壓實驗,發現峰值強度隨圍壓的增大而增大;王振等研究飛機風擋無機玻璃在不同應變率下的力學行為,通過觀察試樣變形過程及變形后的形貌可知,玻璃在壓縮載荷下的破壞模式為橫向張應力引起的裂紋成核、沿軸向擴展與聯結交錯導致的失效破壞,并從微裂紋成核擴展和能量耗散的角度對材料的應變率效應做出了合理的解釋;Chen 等和 Ravichandran 等采用改進的SHPB 實驗技術對圍壓條件下的玻璃陶瓷進行了動態壓縮實驗,發現在高圍壓(230 MPa)條件下,材料的破壞發生了脆性到韌性的轉變現象;馮曉偉等指出陶瓷中破壞波的形成傳播機制主要由細觀力學行為控制,進一步基于氧化鋁陶瓷的微觀掃描圖像,構建了含晶相、玻璃相等細觀特征的力學模型,表明了陶瓷中破壞陣面的形成主要依賴于原生微缺陷在沖擊載荷下的快速形核擴展過程,其傳播特性滿足擴散過程。

國外針對藍寶石透明陶瓷玻璃的研究大多是對大尺寸的板狀進行子彈沖擊和壓痕實驗,研究其動態變形和破壞過程,缺少對小尺寸藍寶石透明陶瓷玻璃在靜態和動態壓縮下的研究,國內也大都是研究藍寶石透明陶瓷玻璃的制備和光學性能。本文中利用電子拉伸機和分離式Hopkinson 壓桿設備對圓柱形藍寶石透明陶瓷玻璃材料試件進行不同應變率下的加載,研究該透明陶瓷玻璃材料在準靜態和動態加載條件下的應力-應變關系,同時利用高速攝像機記錄試件的宏觀破壞過程,并分析其應變率效應和失效模式。

1 實 驗

1.1 材料試樣和實驗方法

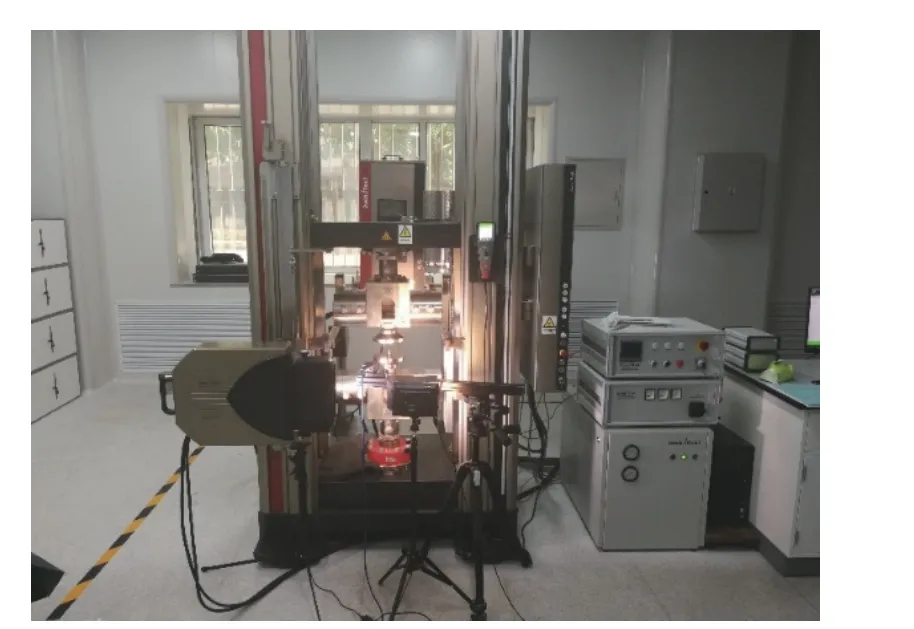

實驗中所用的試樣為圓柱形,從其圓面看試樣是透明的,側面是磨砂面,2 種試樣的高度都是6 mm,直徑分別為6 和12 mm,如圖1 所示,準靜態壓縮實驗在電子拉伸機上進行,通過控制拉伸機橫梁的速度,來對高度和直徑都是6 mm 的試樣進行應變率分別為10、10和10s的軸向壓縮實驗,用高速攝像機記錄破壞過程,實驗設備如圖2 所示。

圖1 試樣Fig. 1 Samples

圖2 電子拉伸機實驗Fig. 2 Electronic stretching machine and experimental equipment

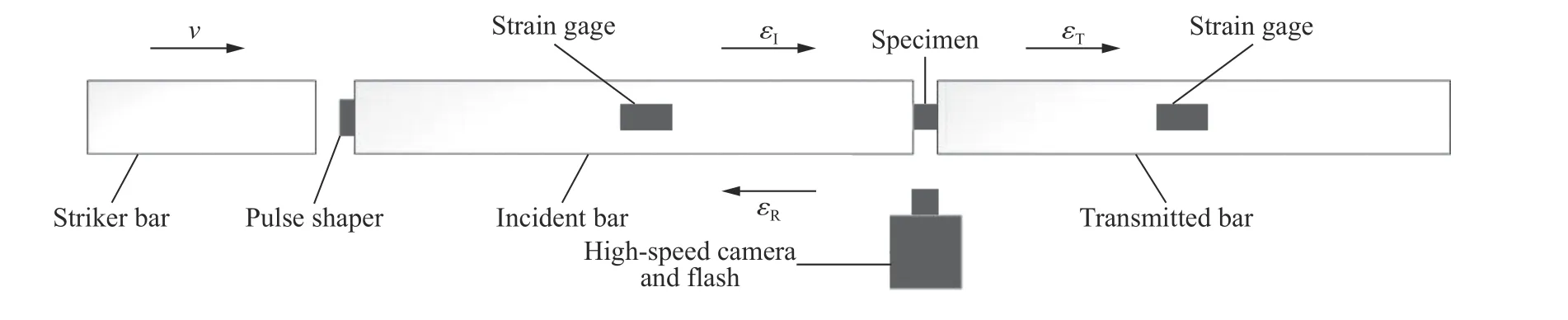

動態壓縮實驗采用SHPB 裝置對 ? 6 mm×6 mm 和 ? 12 mm×6 mm 試樣進行高應變率加載,實驗裝置示意圖如圖3 所示,由于藍寶石透明陶瓷玻璃是脆性材料,且強度較大,試樣破壞后形成的碎片可能會嵌入桿端面,所以每次實驗后都要用砂紙將桿的端面進行打磨,避免端面不平整從而影響實驗結果,為了保護桿端,在壓縮實驗過程中在入射桿、透射桿和試件一端加碳化鎢墊塊,碳化鎢墊塊的直徑和桿一樣,厚5 mm,并且涂上凡士林,減小摩擦。根據SHPB 的實驗原理,及一維應力波理論,試件中的平均應力為:

圖3 SHPB 設備示意圖Fig. 3 Schematic diagram of SHPB device

2 結果分析

2.1 準靜態實驗結果

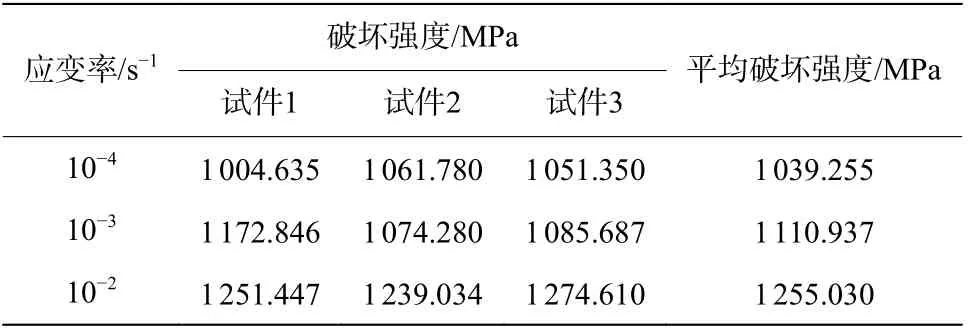

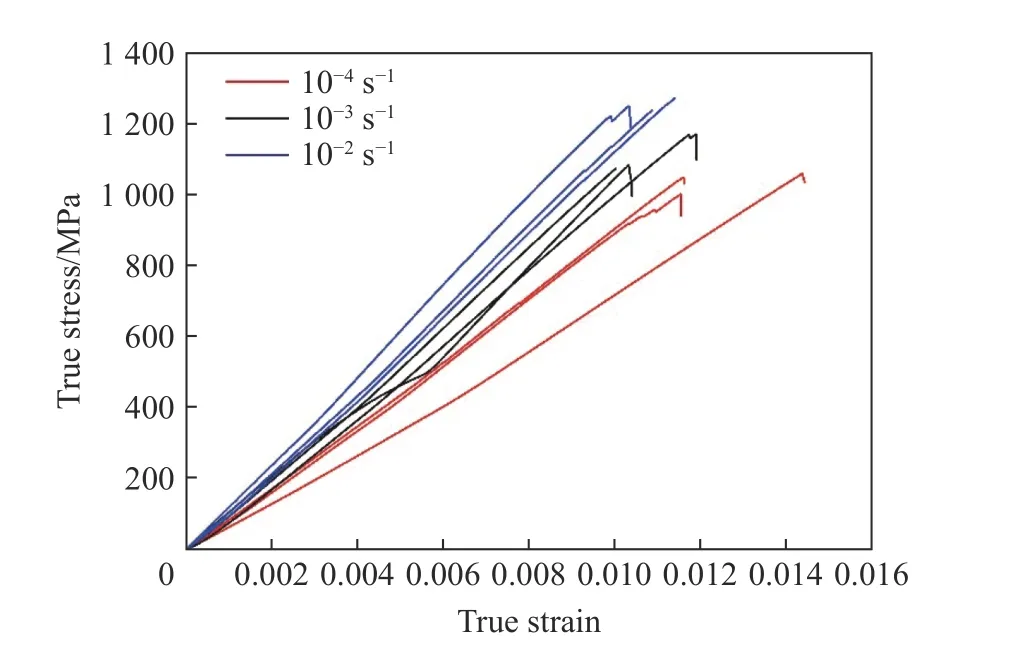

在每種應變率下保證3 組有效數據,由于試樣尺寸較小,所以加了一個高度20 mm 的鎢鋼墊塊,方便進光,這樣方便用靜態高速攝像機更好的記錄在壓縮的過程中藍寶石透明陶瓷玻璃的破壞過程,實驗結果如圖4 和表1 所示。

實驗結果表明,藍寶石透明陶瓷玻璃是脆性材料,在達到一定的壓縮強度后,會發生脆斷,沒有塑性階段,它應力應變曲線由加載段和失效段組成,加載段近似是直線加載,當試件受到的平均應力達到強度極限時,試件失效破壞。從圖4 和表1 可以看到,隨著應變率的提高,藍寶石透明陶瓷玻璃的抗壓強度也會提高,抗壓強度在應變率10和10s之間的增幅要比在應變率10和10s的增幅大。在實驗過程中,試件所受載荷達到一定水平,藍寶石透明陶瓷玻璃會有響聲,達到其破壞強度時,會發出爆炸聲,最終完全破壞,碎片會高速飛濺,應力曲線斷崖式下降。

表1 準靜態實驗試樣的破壞強度Table 1 Failure strength of the specimen quasi-static test

圖4 準靜態實驗結果Fig. 4 Quasi static experimental results

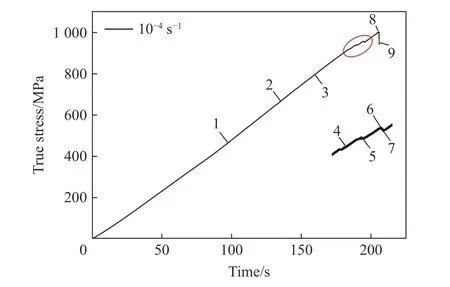

圖5 是試樣在應變率為10s強度隨著時間變化的曲線,圖中的插圖為曲線上紅圈標注曲線的放大圖,曲線上的標注的序號與圖6 中試樣的破壞過程相對應,試件在壓縮過程中,用高速攝像機記錄了其破壞過程,幀率50 s,在圖6 中時刻1,試樣在受壓力的狀態下沒有出現損傷,保持著最初的形貌,在圖6 中時刻2,試樣的上端右側靠中的位置出現裂紋源,而且上端出現多條沿縱向的白條,說明藍寶石透明陶瓷玻璃內部出現了損傷,如圖中紅圈標注;在圖6 中時刻3,因為試樣的表面是磨砂面,相較于內部,其表面相對粗糙,承載能力低,由表面裂紋沿縱向擴展,伴隨著碎片飛出,在試樣的左側出現明顯的損傷帶,且右側靠中的裂紋向下延伸發展,此時圓柱形的試樣已經變成了不規則柱體,但是試樣仍有承載能力;在圖6 中時刻4,由于試樣的不規則性,在破壞的區域會出現應力集中效應,所以在此區域的右側出現了新增加的損傷區域;在圖6 中時刻5 和6,右側靠中的裂紋沿著加載方向向下擴展;圖6 中時刻7,裂紋繼續向下擴展,使得試樣在加載過程中大面積表面區域脫落,形成了局部大面積的損傷區域,因為試樣表面部分區域的脫落,這個時候可以看到試樣內部的變化,藍寶石透明陶瓷玻璃試樣內部是透光的,可以看的有很多白的亮條,這是試樣內部出現了裂紋,從強度和時間曲線上看,在這個過程中,試樣的強度出現了下降,由此可以推測,強度的下降是由于在此過程中裂紋的產生和擴展有關系,裂紋的快速發展,引起了應力值的小幅度下降,然后試樣繼續受壓,應力再次呈現上升趨勢;圖6中時刻8 是試樣強度曲線懸崖式下降的最后一刻,裂紋沒有明顯的增多,裂紋相互交錯,達到試樣的最大承載能力;圖6 中時刻9,試樣最終破壞,大量碎片沿四周飛濺。在藍寶石透明陶瓷玻璃試樣的破壞過程中,伴隨著開裂的聲音發出,最后發出爆炸聲,試樣最終失穩破壞。試樣在破壞的過程中,會在上下兩端和其表面出現破壞,由于試樣內部應力場平衡被打破,使內部裂紋的擴展,在達到壓縮強度時,藍寶石透明陶瓷玻璃瞬間破壞,大部分形成小碎片,沿著四周高速飛濺,還有一部分成了粉末狀。

圖5 強度-時間曲線Fig. 5 Strength time curve

圖6 準靜態下試樣破壞過程Fig. 6 Failure process of specimen under quasi-static state

在靜態壓縮的破壞如圖6 中時刻3 和時刻6,可以看到試樣脫落的形狀類似于玻璃條,說明準靜態下,裂紋的擴展方向是沿著加載方向的,但是由于試樣的不均勻性,即試樣的側面是磨砂面,相較內部屬于承載能力最低的區域,所以在壓縮的過程中,試樣還未達到飽和狀態下出現表面區域的脫落,這樣的現象說明了,在加載的過程中,裂紋的擴展路徑是有選擇性的,它會選擇容易擴展的路徑去延伸擴展,另一方面,在壓縮的過程中,試樣表面出現了破壞區域,造成了試樣成了不規則的形狀,而且在表面損傷區域有應力集中效應,這樣會縮短試樣的破壞過程,所以綜合來看,本文準靜態壓縮實驗得出的藍寶石透明陶瓷玻璃抗壓強度極限要低于其真實強度極限。

2.2 動態實驗結果

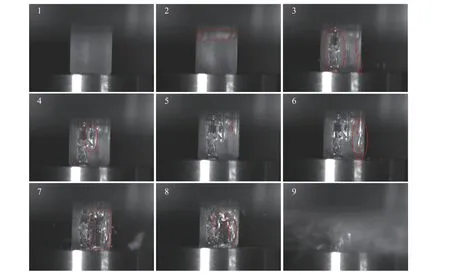

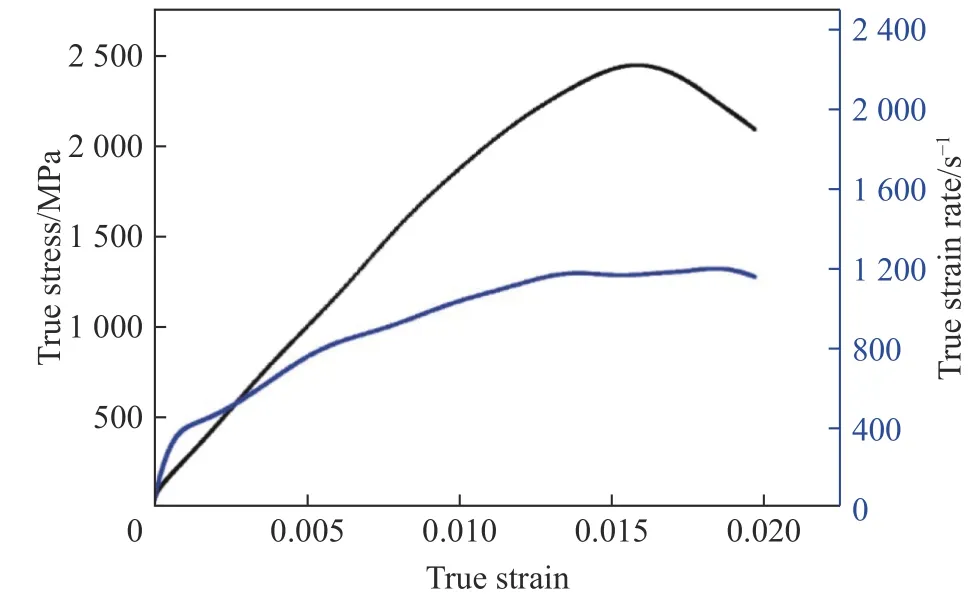

圖7(a)所示為實驗前對SHPB 設備的調試信號,入射桿和透射桿上記錄的典型矩形波應力信號,因在調試階段未放入試樣,所以入射波直接進入透射桿(忽略實驗中的微小誤差)形成和入射波相同的應力波脈沖,符合實驗進行條件。圖7(b)中入射波在形成完整的脈沖后,在某一時刻對試樣進行加載,透射波近似為三角形,下降沿對應著試樣的加載過程,在最低處試樣達到破壞強度,上升沿對應著試樣失效卸載;圖8 為試件在加載過程中的真實應力強度和真實應變率的變化趨勢,由圖8 可知試樣在破壞前后,應變率是趨于平緩,說明試樣在加載的過程中應變率近似恒定,試樣內部應力均勻,實驗過程中基本滿足霍普金森壓桿中的一維應力波均勻性假設,實驗數據可靠。

圖7 動態壓縮中的經典信號Fig. 7 Classic signals in dynamic compression

圖8 真實應力和真實應變率隨真實應變的變化Fig. 8 Variation of real stress and real strain rate with real strain

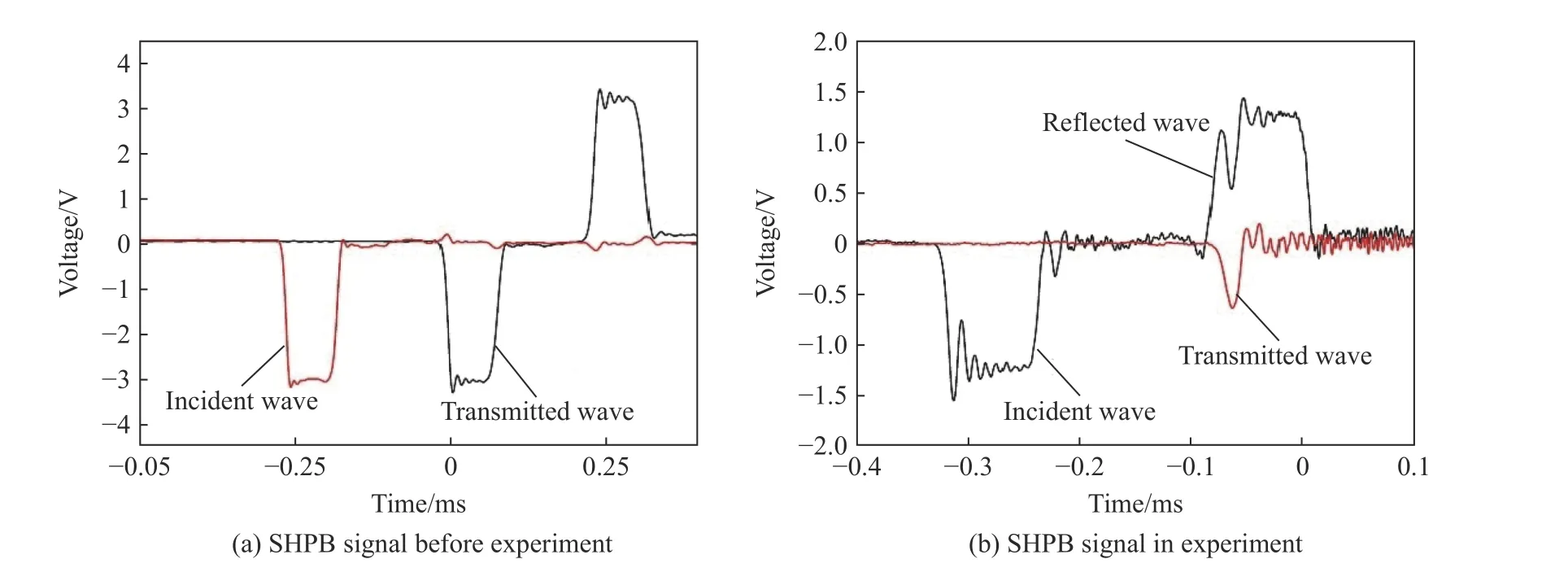

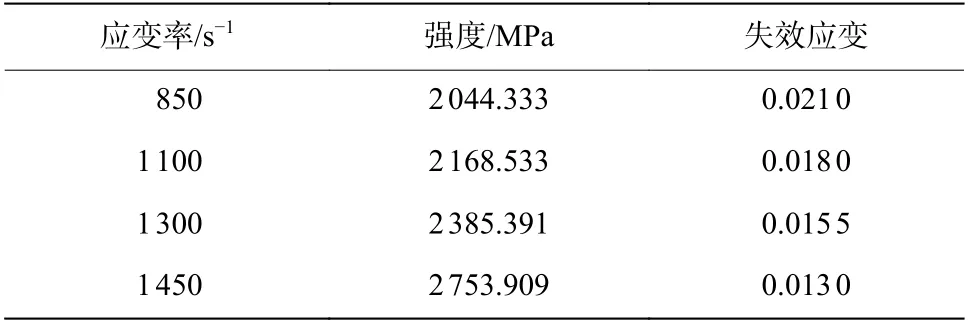

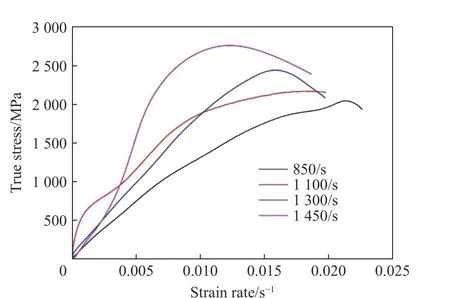

圖9 所示為試件 ? 6 mm×6 mm 在應變率為850、1 100、1 300 和1 450 s的真實應力-應變曲線,從圖9和表2 可以得到隨著應變率的提高,藍寶石透明陶瓷玻璃的壓縮強度也越來越大,但是失效應變越來越小。

表2 動態壓縮實驗結果Table 2 Dynamic experimental results

圖9 動態實驗結果Fig. 9 Dynamic experimental results

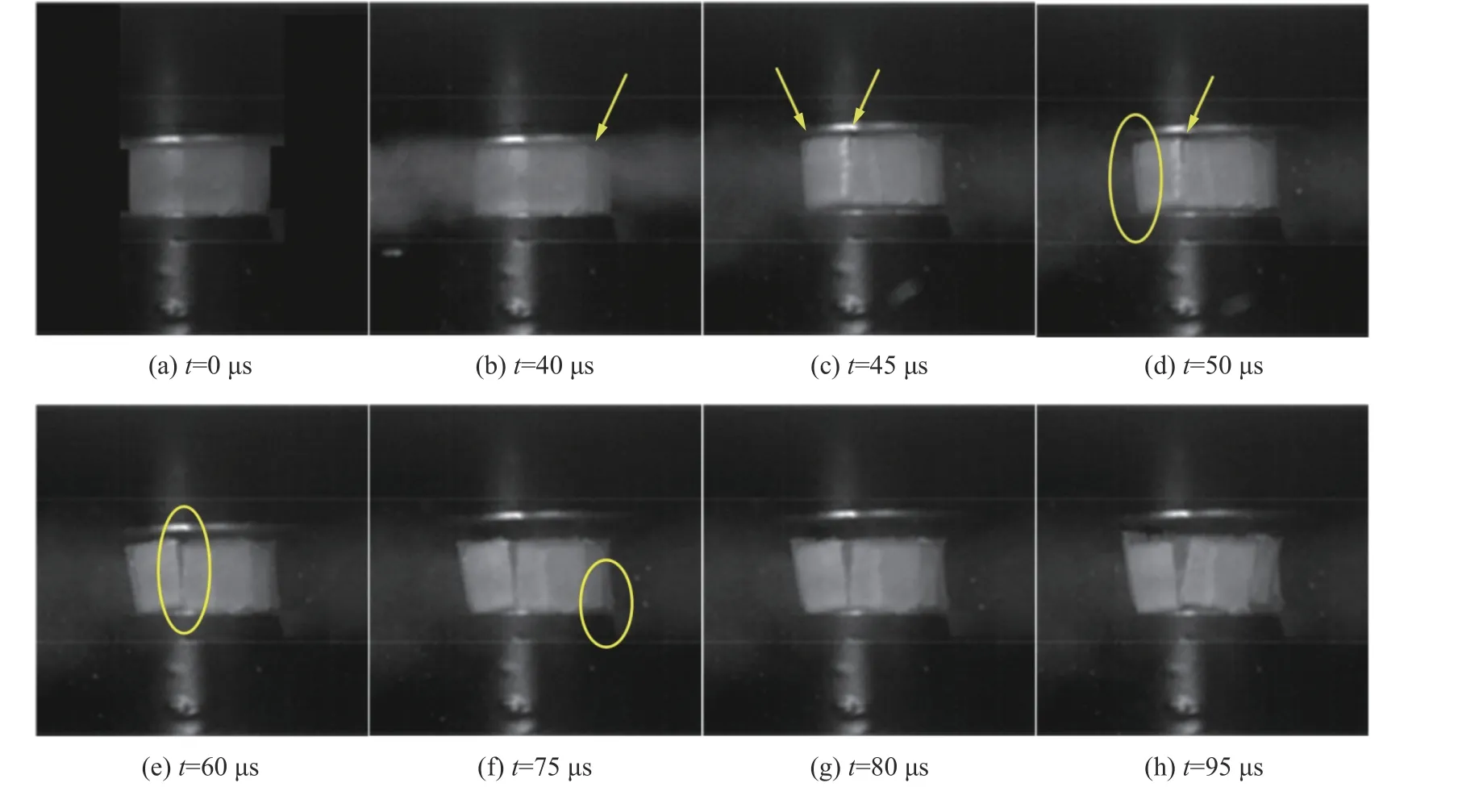

為了能更好的看到藍寶石透明陶瓷玻璃動態壓縮載荷下的破壞過程,選擇用 ? 12 mm×6 mm 的試件,并且在SHPB 實驗中對試樣進行應變率為1 000 s下的加載,因為在較大應變率下,藍寶石透明陶瓷玻璃破壞過程時間很短,不便于觀察和分析。動態壓縮實驗過程中,用高速攝像機記錄了試樣破壞過程,圖10 試樣上方是入射桿,下方是透射桿。圖10(a)所示為試樣的初始時刻,在圖10(b)中第40 μs 時刻,應力波傳播至試樣,試樣兩端出現小顆粒狀和粉末狀的碎片飛出,試樣的右側上端出現缺陷,產生裂紋源,如黃色箭頭所示;45 μs 時可以明顯看到試樣最左側和前端出現明顯的裂紋源,并且裂紋已經成形;50 μs 時左側裂紋以貫穿整個試件,前端裂紋源擴展至藍寶石透明陶瓷玻璃的中心位置;60 μs 時前端裂紋沿加載方向擴展至試樣底部;75 μs 時在試樣的右下端出現裂紋;80 和95 μs 時,裂紋源沿加載方向繼續擴展,在可以觀察的表面宏觀裂紋全部貫穿試樣,形成了若干藍寶石透明陶瓷玻璃條。在壓縮荷載的持續作用下,試件的破壞過程是以生成沿加載方向的“縱向”裂紋開始,一旦產生貫通的縱向裂紋,試件表現為軸向劈裂。

圖10 動態壓縮下試件的破壞過程Fig. 10 Failure process of specimen under dynamic compression

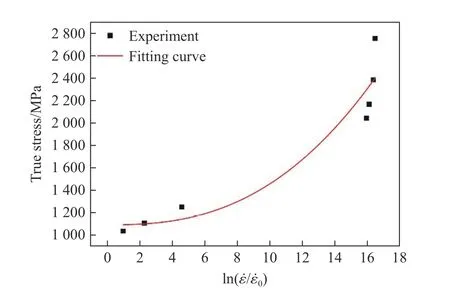

藍寶石透明陶瓷玻璃的抗壓強度隨這應變率變化的關系如圖11 所示。可以用公式表達為:

圖11 實驗數據擬合曲線Fig. 11 Fitting curve of experimental data

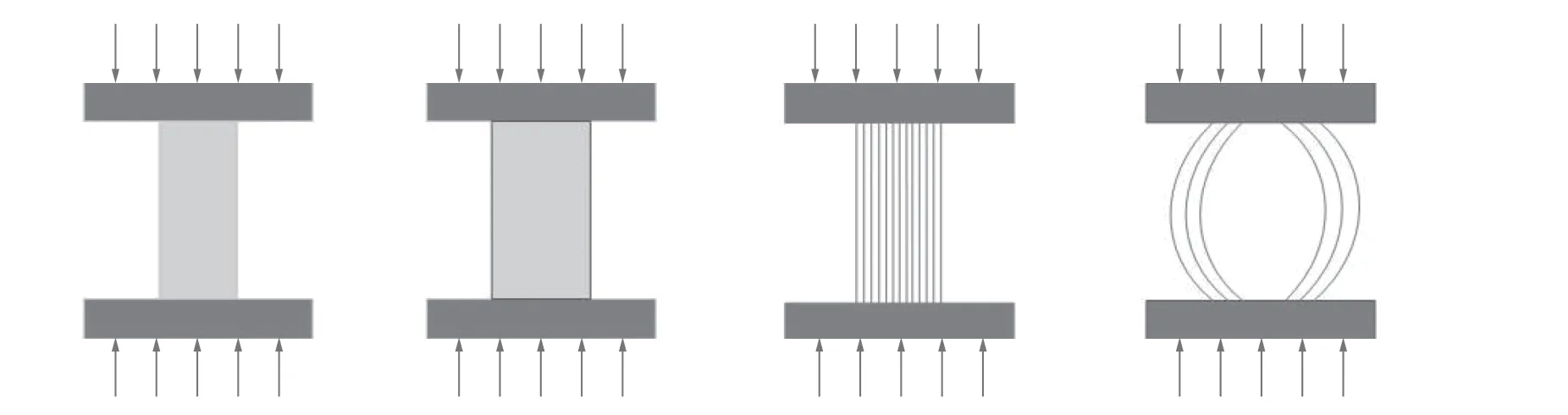

破壞過程如圖12 所示。在試樣壓縮過程中,會產生的橫向張應力,試樣也會橫向膨脹,由于該材料是脆性材料,這種變化很小,不易被觀察到,隨著試樣應力水平的持續提高,橫向張應力會在藍寶石陶明陶瓷玻璃的端面的產生裂紋源,這些裂紋源會沿著試樣承載能力最低的區域軸向擴展,形成貫穿式裂紋,如準靜態壓縮中裂紋在磨砂面區域擴展導致試樣表面積脫落,將整個試樣劈裂成若干藍寶石透明陶瓷玻璃條,然后繼續受壓,發生彎曲變形,最終破壞形成小碎片。

圖12 所示為破壞的過程示意圖。試樣的側面的磨砂面相較試樣內部可視為承載能力最低的部位,對比準靜態壓縮和動態壓縮的破壞過程,相同的點是,裂紋源均是試樣的端面產生的,且裂紋都是沿著加載的方向去擴展的;不同的點是在準靜態壓縮中,試樣的加載速率要低于裂紋的擴展速率,隨著試樣加載的繼續,裂紋沿著加載方向擴展,藍寶石透明陶瓷玻璃試樣內部的裂紋越來越密集達到飽和,以及表面脫落導致的應力集中,最終達到壓縮強度極限而破壞;在動態壓縮中,從加載到試樣的破壞只有幾十微秒,所以加載速率是要高于裂紋的擴展速率的。在試樣承載能力最低處的裂紋源還未擴展時,試樣內部的其他地方就已經達到了開裂的條件,這樣就同時產生了多處裂紋源,這就需要更多的能量去促使這些裂紋源去成形,然后裂紋沿著加載方向擴展,裂紋之間相互交錯,直至裂紋達到飽和狀態,試樣破壞,所以相較之下,動態壓縮實驗下,藍寶石的強度更接近其真實強度,因為在其破壞的過程中,避免了表面脫落導致的應力集中效應,宏觀上體現為藍寶石透明陶瓷玻璃的應變率效應,即隨著應變率的提高,藍寶石透明陶瓷玻璃的抗壓強度越大。

圖12 破壞原理示意圖Fig. 12 Schematic diagram of failure principle

目前研究僅對于單軸壓縮,對于藍寶石透明陶瓷玻璃的三軸壓縮研究還很少有,但是已經有研究表明,脆性材料的應變率效應是圍壓引起的,所以對于藍寶石透明陶瓷玻璃應變率效應還需要進一步研究。

3 結 論

本文中通過電子拉伸機和SHPB 裝置對藍寶石透明陶瓷玻璃進行準靜態和動態壓縮,并用高速攝像機記錄藍寶石透明陶瓷玻璃的破壞過程,可以得到以下結論。

(1) 藍寶石透明陶瓷玻璃是典型的脆性材料,準靜態壓縮和動態壓縮下,該材料的抗壓強度會隨著應變率的提高而提高,具有明顯的應變率效應;根據不同應變率下的藍寶石透明陶瓷玻璃的破壞過程,分析得出在高應變率下,加載速率遠高于裂紋的擴展速率,所以藍寶石透明陶瓷玻璃在極短的時間內產生多處裂紋源,這就需要更多的能量去使裂紋成形、擴展,宏觀上就表現為應變率效應。

(2) 藍寶石透明陶瓷玻璃的失效是在加載的過程中,由于藍寶石透明陶瓷玻璃會在承載能力最低的區域出現裂紋源,然后裂紋成形并且沿著加載方向擴展,裂紋相互交錯達到飽和狀態,最終達到抗壓強度破壞失效。