中國鲆魚養殖的產業集聚:水平、原因及政策

韓振芳,楊正勇

(上海海洋大學經濟管理學院,上海201306)

1 前言

產業集聚是指某一特定產業的企業大量聚集于某一特定的區域,其間的企業既有競爭又有合作,既有分工又有協作,彼此間形成一種互動性關聯,從而形成群集競爭優勢和集聚發展的規模效益,提高區域競爭力的現象[1]。產業經濟學的研究成果表明,產業集聚行為不僅能夠帶來集聚效應、共生效應、協同效應、區位效應及結構效應,而且能夠降低交易成本,從而最終提高經濟效率。

對產業集聚研究可以追溯到一個多世紀前英國經濟學家馬歇爾的產業區理論,他從勞動力市場共享、中間產品投入和技術外溢3個要素對產業的地區性聚集做出解釋[2]。此后,經濟學者和經濟地理學者從不同視角研究產業集聚理論。其中代表性的研究者有韋伯[3]、邁克爾·波特[4]等。近十多年來,國內外學術界關于產業集群的性質、成因、優勢及測度方法等方面的研究頗多。就國內研究而言,王子龍、李勇、陸少波、肖家祥、童馨樂、王炳才[5~10]等都對此問題進行過探討。值得關注的是,有關產業集聚文獻研究主要集中在工業及服務業等方面,而對農業尤其是漁業產業集聚的研究比較少[11~13]。鲆魚養殖業作為中國現代漁業建設的重要內容之一,對我國現代漁業的發展發揮著重要作用。國家鲆鰈類產業技術體系產業經濟崗位團隊的實地調查表明,該產業的發展已經表現出了一定的產業集聚特征[14]。然而,直到目前為止,無論是國內還是國外,尚未見到關于此類產業集聚水平的測度及其原因的探討,這種產業集聚對產業績效的影響也未見到深入的分析。基于此,本文對鲆魚養殖業的集聚水平進行了測定,對產業集聚形成的原因進行了分析,并在此基礎上提出了政策建議,以期一方面與同行商榷,另一方面為業界及管理部門提供決策依據。

2 研究方法及數據來源

2.1 計算方法

對產業集聚水平的測度方法一般有區位熵、空間基尼系數、集中系數、產業集聚指數、熵指數、空間集聚指數等測定方法,但每一種方法都有其自身的局限性。鑒于此,兼顧數據的可獲得性,為保證實證結論的穩健性,選取了區位熵法和空間基尼系數兩種方法,從不同角度來測度我國鲆魚養殖業的空間集聚水平。

2.1.1 區位熵

區位熵又稱專門化率,常被運用于區位分析中,在衡量某一區域要素的空間分布情況時,反映某一產業部門專業化程度,以及某一區域在高層次區域的地位及作用[15]。通過區位熵的測定,可以反映某一區域內某一產業部門在其更大的區域范圍內的相對集中程度,從而確定該區域的產業集聚程度,識別出這一地區的優勢產業。其基本計算公式如下

區位熵越大,表示該地區鲆魚產業的比較優勢越顯著,競爭能力越強,集聚現象越明顯。當區位熵小于1時,表明該地區鲆魚養殖產業在該區域集聚不明顯,該區域在競爭中處于比較劣勢,競爭能力弱;當區位熵大于1時則相反。其中,區位熵大于1.5時,表明該地區鲆魚養殖產業集聚已經比較明顯,具有明顯的比較優勢,顯示出鲆魚養殖產業具有較強的競爭力和較高的專業化水平。

2.1.2 空間基尼系數

1991年,Krugman在利用洛倫茲曲線和基尼系數測定了行業在區域間分配均衡程度,同時提出空間基尼系數,其公式為:G=∑j(Sj-xj)2,其分布在0、1之間,即0<G<1。該系數是一個衡量產業空間分布均衡性的指標,其數值可依據j區域某產業構成的空間洛倫茲曲線進行計算。一般而言Sj是j地區某產業產值(就業人數)占全國該產業總產值(總就業人數)的比重,xj是該地區產值(就業人數)占全國總產值(就業人數)的比重。本文Sj是j地區鲆魚養殖業產值占全國該產業總產值的比重,xj是該地區水產養殖產值占全國總水產養殖產值的比重。該方法把基尼系數轉化成為圖形,簡便直觀,系數越高(最大值為1),表明集聚值越大,即產業在該地理區域上愈加集中。

2.2 數據來源

為了具體測定中國鲆魚養殖產業集聚情況,涉及的各地鲆魚的養殖產量、全國鲆魚養殖產量、海水養殖產值、淡水養殖產值等相關的基本數據來源于《中國漁業統計年鑒》(2004―2013)。

3 結果及分析

3.1 區位熵估算結果及分析

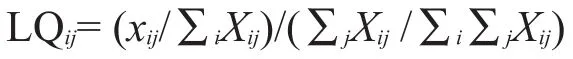

根據上文的計算方法,估算了2003―2012年沿海8個地區鲆魚養殖業的區位熵,具體結果如圖1所示。

圖1 沿海城市鲆類養殖區位熵估算結果Fig.1 Variation of location quotient of lefteye flounder aquaculture in the coastareas of China

圖1的估算結果表明:在2003―2012年,有鲆魚養殖的沿海8個省市中,其鲆魚養殖區位熵變動情況具有較大區別。其中浙江、江蘇、福建、廣東鲆魚養殖區位熵變動不顯著,其值小于1,集聚不明顯。遼寧省、河北省、天津市和山東省的鲆魚養殖區位熵波動比較明顯,總體上看大于1,集聚明顯。天津市鲆魚養殖的區位熵從小于 1變為大于1,2012年時已經大于2,表明該區域從沒有優勢逐步轉變為具有一定優勢的地區;河北省省鲆魚養殖業區位熵從2003年時的0.9上升到2004年的2.08,之后一直圍繞2上下波動,表明該區域在鲆魚養殖中具有較強的競爭力,但2004年后競爭力上升不明顯;與之不同的是,遼寧省的區位熵在2003年時也處于1左右,但之后在震蕩中逐步上升到了2012年的4左右,表明該地區鲆魚養殖產業比較優勢顯著,而且競爭力在震蕩中逐步增強;山東省鲆魚養殖區位熵從2003―2005年呈增加態勢,一度達到7.53,之后逐步下降,但直到2012年時雖然已接近遼寧省的水平,但仍為所有省份之最高,且大于4。

從上述各省市鲆魚養殖業區位熵的測算結果及其變動規律可以看出:a.我國鲆魚養殖業在其發展過程中存在產業集聚。2005年以前主要集聚于山東省,且在該省的集聚比重呈上升趨勢。2005年后,產業集聚仍然明顯,主要還是集聚于山東省,但遼寧省逐步發展成為了第二大產業集聚區,兩個省份的區位熵差距在逐步縮小。b.河北省和天津市的鲆魚養殖業具有一定程度集聚和比較優勢,但與山東省及遼寧省相比還比較低。

(1)在冬季澆筑大體積混凝土時,若外界溫度較低,采取保溫措施后仍產生溫度裂縫,需采用導熱系數大的材料進行配置混凝土施工,降低混凝土內外溫差,減小因此而產生的溫度應力,從而有效降低大體積混凝土溫度裂縫的產生。

3.2 空間基尼系數估算結果及分析

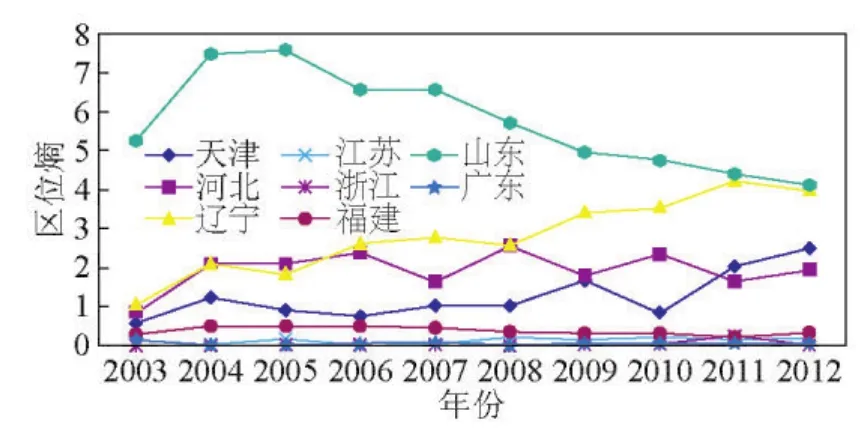

為計算鲆魚養殖的空間基尼系數,首先根據上文所述方法測算了2003―2012年沿海各地區鲆魚養殖業產值占全國該產業總產值的比重即Sj(見表1)。2012年0.02 0.04 0.31 0.03 0 0.03 0.57 0.01 0.13

表1 2003—2012年沿海各地區鲆魚養殖業產值占全國該產業總產值的比重(Sj)Table 1 The ratio of the value of lefteye flounder aquaculture in coastareas to the totalvalue of the industry in China(Sj)in 2003—2012

從表1可以看出,就各地區鲆魚養殖業產值在全國該產業總產值中的比重而言,山東省和遼寧省不僅高于均值,而且遠遠高于其他地區。其中山東省的比重逐步下降,而遼寧省的比重逐步上升,但直到2012年為止,其比重仍然遠高于遼寧省。

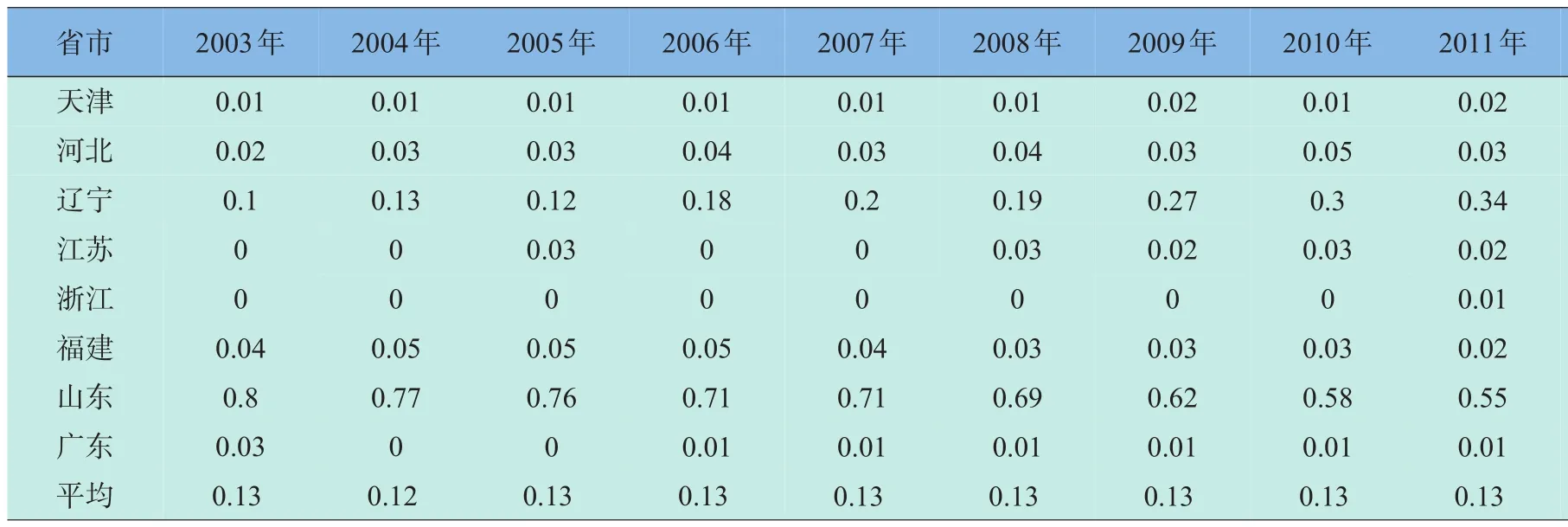

如上文所述,Sj是j地區鲆魚養殖業產值占全國該產業總產值的比重,Sj越大,則說明在全國鲆魚養殖業中,該地區的貢獻份額也越大;Xj是該地區水產養殖產值占全國總水產養殖產值的比重,其值越大,則說明該地區水產養殖業在全國水產養殖業中的貢獻份額也越大。兩者的離差(此處將其定義為鲆鰈養殖產業貢獻份額離差),即Sj-Xj則表示該地區鲆魚養殖業在全國此類產品養殖業中貢獻份額超過該地區全部水產養殖在全國水產養殖業中貢獻份額的情況,此離差越大,則說明該地區鲆魚養殖業貢獻份額與其全部水產養殖貢獻份額的差距越大。若離差為正值,則說明該地區鲆魚養殖業存在產業集聚,與全國相比存在比較優勢和較好的競爭力。若正的離差越大,則說明其產業集聚越明顯,競爭優勢越明顯。反之則反是。依據上文,將我國鲆魚養殖業產業貢獻份額離差計算結果列于表2,并據此計算出沿海地區鲆魚養殖空間基尼系數,見圖2。

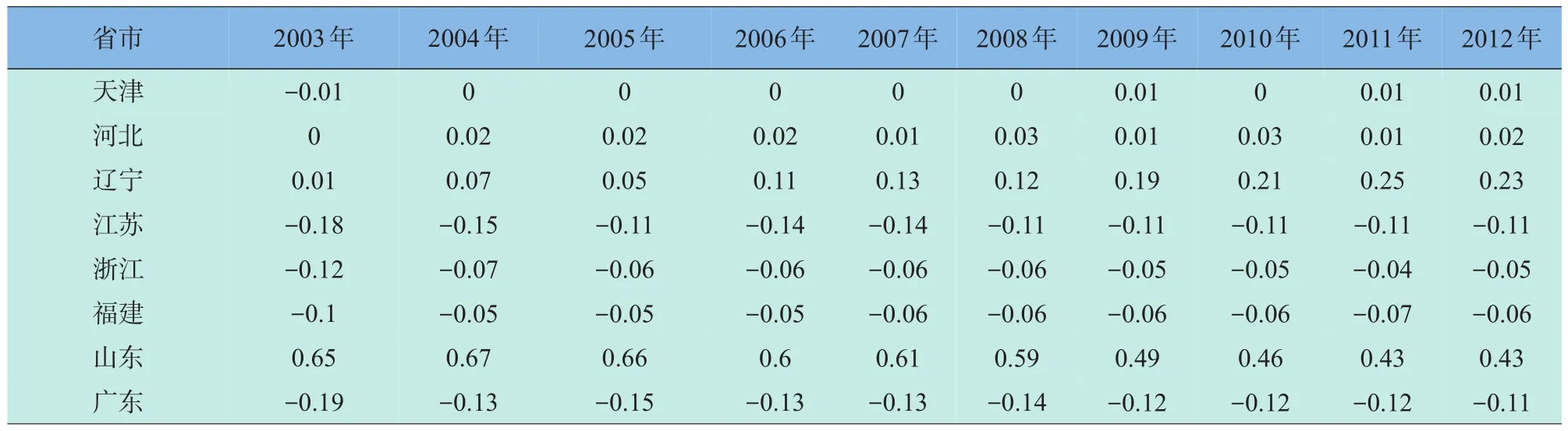

從圖2可以看出,所研究的年份中,我國鲆魚養殖產業的空間基尼系數2003年最高,超過了0.5。2003―2012年沿海地區鲆魚養殖的空間基尼系數總體呈下降態勢,2012年時下降到了0.27左右。這一結果說明該產業在空間上逐步拓展,集聚程度下降。雖然如此,但基尼系數仍然高達0.27,說明仍然有較高的集聚程度。

表2 沿海地區鲆魚養殖產業貢獻份額離差(Si-Xi)Table 2 The difference of contribution percentage of left eye flounder aquaculture in coastarea of China

圖2 沿海地區鲆魚養殖空間基尼系數Fig.2 Variation of Spatial Gini Coefficient of left eye flounder aquaculture in the coastareas of China

將圖2與表2結合分析可以看出:這種鲆魚養殖產業空間基尼系數下降的過程,也是山東省鲆魚養殖產業貢獻份額正向離差在震蕩中逐步下降、遼寧省的鲆魚養殖產業貢獻份額正向離差在震蕩中逐步上升的過程。這說明產業逐步從集聚于山東省向集聚于山東省和遼寧省轉變,山東省在該產業中的地位部分被遼寧省所取代。需要注意的是,雖然山東省鲆魚養殖產業貢獻份額正向離差在長期中呈下降趨勢,但仍然明顯高于其他省市,說明該地區在我國鲆魚養殖中仍然具有舉足輕重的首要地位。需要注意的是,天津市和河北省雖然其鲆魚養殖產業貢獻份額離差總體為正,但離差較小。說明在其水產養殖業中,鲆魚養殖業產業集聚程度還不夠高,雖然有一定比較優勢,但優勢還不夠明顯。

將上述兩種測定方法的結果相比可以看出:第一,無論哪一種方法測定結果均表明,我國鲆魚養殖中確實存在產業集聚,總體看,從2003到2012年,集聚程度有所下降,從集聚于山東省逐步向山東省和遼寧省兩大產區集聚,其中山東省比較優勢最明顯,在鲆魚養殖業中始終具有舉足輕重的作用,而遼寧省的產業集聚程度在提升,競爭優勢逐步增強,是居于山東省之后的第二重要區域;第二,盡管河北省與天津市鲆魚養殖業的區位熵較高,有一定的產業集聚,但養殖產業離差貢獻份額很小,表明該產業雖具有一定的比較優勢,但上升趨勢不明顯;第三,其他省份在鲆魚養殖中競爭優勢不明顯。

4 產業集聚形成的原因

造成產業集聚結果不同的原因有諸多方面,比如歷史因素、需求因素、自然因素、產業因素等。結合我國鲆鰈類養殖業發展的歷史,筆者認為,就我國鲆魚養殖業而言,造成其產業集聚水平的較大差異及其變動的主要因素有如下幾個方面。

4.1 自然資源稟賦的影響

自然資源稟賦是形成我國鲆魚養殖產業集聚的基礎性因素。我國鲆魚養殖業的養殖模式有工廠化養殖、網箱養殖和池塘養殖等。無論哪一種養殖模式,首先需要具有合適的鹽度和溫度等條件的海水資源。處于黃渤海周邊的山東省、遼寧省、河北省和天津市恰恰具有這些基礎條件,從而也為產業集聚的形成打下了基礎。

4.2 技術創新的推動

具有同樣自然條件的不同區域,為何鲆魚養殖的一些區域(比如山東省)出現了產業集聚,而在另外一些地區卻沒有?其中一個重要因素(甚至可能是最重要的因素)就是技術創新的影響。縱觀我國鲆魚養殖業的發展歷史,產業集聚最明顯的山東省也是鲆魚養殖技術創新最活躍的區域。眾所周知,魚苗、飼料等是鲆魚養殖的基礎性物質資料。沒有這些物質資料,鲆魚養殖只能是空中樓閣。這些物質資料的制造需要技術創新。事實上,早在20世紀五六十年代,以雷霽霖院士為代表的一批科學工作者就在山東省開始了牙鲆養殖苗種繁育等領域的研究工作,并于八九十年代在該區域取得了牙鲆、大菱鲆苗種繁育[17~19]、養殖模式[20,21]、餌料技術[22~24]等方面質的突破。也正是因為這些集聚式的技術創新,為山東省鲆魚養殖業的產業集聚及其在全國的領先地位奠定了堅實的基礎。對比山東省與遼寧省、河北省、天津市鲆鰈類發展歷程不難看出,雖然這些區域均具備鲆魚養殖的自然條件,但山東省與后面幾個區域在該領域技術創新能力的較大差異是導致產業集聚程度不同的重要成因。事實上,直到目前為止,山東省仍然是我國鲆鰈類養殖技術創新的主要區域,因此在未來相當長的一段時間內也將是該產業最集聚、產業競爭力最明顯的區域。

4.3 產業政策的影響

除技術創新因素外,在具備基本相同自然條件的環黃渤海區域,遼寧省的鲆魚養殖區位熵隨著時間的推移而逐步提升,到2012年時已經遠高于其他區域而接近于山東省的水平,表明其產業集聚水平逐步提升并高于除山東省外的其他區域。原因何在?產業政策的影響顯然應當受到應有的關注。

事實上,根據國家鲆鰈類產業技術體系的跟蹤調查,在2013年遼寧省的鲆魚養殖產量中,葫蘆島占了98.1%。而葫蘆島又主要集中于興城,興城現代漁業園區是大菱鲆的主要養殖區之一,占到了葫蘆島鲆鰈類養殖的83.4%。之所以有如此高的集聚水平,原因在于其起始階段受到了政府強有力地引導和支持。在2006年的“多寶魚事件”中,正是由于當地漁業管理部門的有力組織和引導,使得產業度過了艱難時光,并在此后迅速發展壯大。

需補充說明的是,近年來,天津市的鲆鰈類循環水養殖也得到了政府補貼的支持,由此也推動了此類養殖規模在該地區的擴展。同時還需看到,我國的鲆魚養殖業的迅速發展是在國家20世紀80年代以來推行的“以養為主”政策方針的引導下實現的,而其后推行的海洋捕撈“零增長”、捕撈漁民轉產轉業等政策的實施則為鲆魚養殖包括鲆鰈類養殖區域該產業的發展提供了勞動力要素的支持。

總之,來自這些區域的經驗表明,產業政策是影響鲆鰈類產業集聚的重要因素。要促進產業集聚水平的提高,政策因素不可忽視。

4.4 基于文化積淀的需求拉動

縱觀我國鲆魚養殖業的發展歷史,最開始就是起源于具有牙鲆等鲆魚捕撈的山東省、河北省等區域。由于長期以來有鲆魚生產和消費的習慣,當該區域有鲆魚養殖生產時,其產品銷售也就有了一定的市場需求。就此而言,前期的產業歷史和文化的積淀為該地區鲆魚養殖生產和后來的產業集聚提供了基本的需求起點。

然而,僅有前期歷史和文化積淀形成的市場需求是無法與后期鲆魚養殖產業集聚所形成的產品供給相匹配的。這種與之匹配的市場需求的形成是產業集聚形成的必備引力。需關注到的是,20世紀90年代以來我國鲆魚養殖迅速發展的二十多年,正好也是我國居民收入水平增長最快的時期。這種快速增長的收入水平恰好為鲆魚養殖產業集聚提供了市場引力。

5 結語

行文至此,得出的主要結論和觀點是:第一,我國鲆魚養殖中存在產業集聚現象,總體看從集聚于山東省向集聚于山東省和遼寧省轉變。其中,與其他地區相比,山東省始終具有明顯的比較優勢。遼寧省的比較優勢在逐步提升,但仍低于山東省。河北省與天津市有一定比較優勢,但不是很突出,其潛力需進一步開發和挖掘。浙江省、江蘇省、福建省、廣東省產業集聚尚不明顯。第二,中國的鲆魚養殖之所以出現產業集聚,盡管也有資源稟賦、需求拉動等因素的影響,但技術創新和產業政策在其間發揮了尤其重要的作用。

基于上述結論,結合目前產業發展的狀況,提出以下三點建議。

經濟學的研究表明,產業集聚可以產生集聚效應,提升企業和產業的競爭力,刺激企業創新,產生地區品牌,并加快產業的結構優化和轉型升級。因此,推動產業集聚發展被一些國家和地區作為重要的產業政策。在沿海各省市大力開發海洋經濟這一背景下,推進海水養殖業集聚式發展,已經成為了提高海域及灘涂資源利用效率、提升海水養殖產業競爭力的重要手段。鲆魚養殖業亦如此。本文研究結果表明,我國的鲆魚養殖業確實存在產業集聚現象,但隨著產業從主要起源地山東省向全國沿海省市的拓展,集聚程度逐步下降,從一個中心(即山東省)向兩個中心(即山東省和遼寧省)轉變。這一方面反映出鲆鰈類產業發展遠非成熟,尚處于初期的擴展階段,另一方面也提醒有關各方注意,在發展鲆魚養殖業過程中,應當充分關注這種動態變化,對產業發展加以適當地引導和規劃,在能夠滿足資源約束條件的前提下促進產業集聚式發展。上文的闡述已經指出,在遼寧省鲆魚養殖業產業集聚的形成過程中,漁業管理部門的政策和相關制度安排發揮了重要作用。我國鲆魚養殖業的進一步發展過程中,應當在充分尊重市場規律的基礎上,借鑒以往這些成功的經驗,對產業的發展加以適當地引導和規劃。此為建議之一。

本研究的結果還表明,技術創新是山東省形成鲆魚養殖產業集群的重要原動力。其政策含義是:要促進我國鲆魚養殖業再次向集聚式發展,必須充分關注技術創新的推動作用。在我國鲆魚養殖的起始階段,養殖技術的創新推動了產業集聚的形成。然而水產養殖技術是比較容易產生知識外溢效應的。一旦有成功者,模仿者跟進的知識獲取成本可能很低。也正是因為這一點,在鲆魚養殖產業發展之初,技術創新一經突破就迅速被周邊地區獲取,從而形成了產業集聚。但在進一步的產業發展過程中,該產業將面臨比以往更加嚴峻的水資源、海域及灘涂等空間資源、餌料資源、病害防治等方面的挑戰。在知識外溢效應明顯而獲取成本較低的情況下,以企業為依托的技術創新模式的作用有限。為應對這些挑戰,需要繼續以科技創新為支撐,需要發展循環水養殖、立體空間養殖、專用顆粒配方飼料、優質苗種、疫苗等技術。這需要強有力地產業技術創新政策的支撐。此為建議之二。

如前所述,產業集聚能夠促進資源利用和配置效率的提高,從而以更低的成本生產更多的產品。我國鲆魚養殖業的迅速發展與其以往的集聚式發展有必然關聯。然而不能不考慮的是,在集聚式發展增加供給的同時,如何拓展產品市場?如果市場需求擴展的速度趕不上供給擴展速度,必將導致產品價格的下跌。盡管產業飛速發展的二十多年來快速增長的消費者收入為產業的發展提供了一定的市場引力,但近半年來大菱鲆、牙鲆這兩個最主要品質的產品價格持續在成本價附近徘徊的事實反映出,對于業界來說,想方設法拓展市場已經迫在眉睫。因此,從長遠來看,要通過產業集聚促進產業的轉型升級與可持續發展,就必須在促進產業集聚的同時通過創新產業文化、打造地方品牌等途徑來創造市場需求,引領產業發展。此為建議之三。

[1] 胡宇辰.產業集群支持體系[M].北京:經濟管理出版社,2005.

[2] 馬歇爾.經濟學原理(中譯本)[M].北京:商務印書館,1997.

[3] 韋伯A.工業區位論[M].北京:商務印書館,1997.

[4] 楊水根.產業集群競爭力研究綜述[J].黑龍江對外經貿,2007(11):22-25.

[5] 王子龍.產業集聚水平測度的實證研究[J].中國軟科學,2006(3):109-116.

[6] 李 勇,史占中,屠梅曾.企業集群的內在特性與競爭力[J].開發研究,2004(2):33-35.

[7] 陸少波.產業集群競爭力影響因素的理論探究[D].上海:上海交通大學,2005.

[8] 肖家祥.基于組合賦權法的產業集群競爭力評價[J].科技進步與對策,2005(4):60-61.

[9] 童馨樂,楊向陽,陳 媛.中國服務業集聚的經濟效應分析:基于勞動生產率視角[J].產業經濟研究,2009(6):30-37.

[10] 王炳才.產業集群競爭力的影響因素與實證檢驗[J].產業經濟研究,2007(5):29-38.

[11] 胡振華.產業集群與區域農業經濟增長的關系[J].系統工程,2010(11):70-74.

[12] 唐 玲.廣西特色農業產業集群化發展研究[D].廣西:廣西大學,2013.

[13] 姜 瑤.農業產業集群的理論基礎研究[J].山東省農業科學,2010(4):112-115.

[14] 楊正勇,冷傳慧,徐 忠,等.穿越轉型的漩渦[M].北京:中國農業出版社,2011.

[15] Haggett P.Locatioal Analysis in Human Geography[M].London:Edward Arnold,1965.

[16] 楊向陽.長三角地區服務業集聚的實證分析[J].南京農業大學學報,2009,9(4):59-64.

[17] 柳學周.我所海水魚類繁育和增養殖研究的發展與成就[C]//王清印,李 健,金顯仕.黃海水產研究所魚類養殖研究的發展與成就.青島:黃海水產研究所,2008:97-104.

[18] 吳佩秋,鄭澄偉,裴祖南.牙鲆的人工繁殖和培苗[J].海洋湖沼通報,1980(1):46-52.

[19] 張孝威,何桂芬,沙學紳.牙鲆和條鰨卵子及仔、稚魚的形態學觀察[J].海洋與湖沼,1965,7(2):76-98.

[20] 李明聚,宋協萬,王寶廷,等.略論我國鮑與牙鲆工廠化養殖設施適應性技術改造要點[J].海洋湖沼通報,1998(2):39-43.

[21] 魯 鋒.黃海所“英國大菱鲆引進及苗種生產技術研究”獲得重大突破[J].現代漁業信息,1999(4):16.

[22] 梁德海,劉發義.牙鲆仔稚魚微顆粒配合飼料的研究[J].飼料工業,1998(5):35-36.

[23] 劉鐘奇,楊軍科.牙鲆幼魚飼料養殖試驗[J].中國水產,1998(7):34.

[24] 陳四清,宋宗誠,劉昌玲.投喂配合飼料牙鲆幼魚養殖試驗[J].飼料工業,1999(7):44-45.

——山東省濟寧市老年大學之歌