物理學專業師范生PCK狀況調查分析*

岳曉婷 潘蘇東

(華東師范大學物理系,上海 200241)

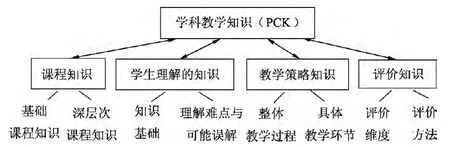

國外學者Shulman明確指出學科教學知識(Pedagogical Content Knowledge,簡稱PCK)是教師專業知識的核心,是專門針對某一主題具體要教的內容所使用的教學方法和教學策略,是區分學科專家和教學專家的關鍵所在[1].因此,要想了解物理學專業師范生的教師專業素質,調查其PCK狀況不失為一種行之有效的手段.本研究試圖通過調查物理學專業師范生的PCK,來衡量他們是否有能力上好1節專業課,或者說,給他們1個主題,他們是否知道該“教什么”以及“如何教”?

1 理論模型

為了使本研究更具有針對性,將 Magnusson[2]所提出的科學教師模型限定為物理教師,并對各類型知識進行一定程度的簡化,構建出使用的PCK理論模型詳見圖1.

圖1

2 研究對象及研究工具

2.1 研究對象

采取非概率抽樣,選取包括華東、華南、華北、華中4大地理區域,“985”,“211”和一般高校3種類型6所高等院校的34名物理學專業大四師范生為研究對象(詳見表1),調查時間為2012年5月.

表1

2.2 研究工具

采用由美國學者Van Der Valk等人[3]提出的專門用于研究PCK,尤其是職前教師PCK的研究方法——教學準備法(The Lesson Preparation Method)對物理學專業師范生的PCK狀況進行調查研究,具體實施環節分為2部分,詳見圖2.

圖2

(1)說課(20~30min):提供說課提綱與人教版高中物理(必修1)教科書供研究對象參考,對“牛頓第二定律”的教學內容、學生的理解與誤解、教學流程與教法、評價4部分內容進行獨立說課.

(2)半結構訪談(10~15min):要求研究對象對說課中表述不清晰、不完整的內容進行補充,并對說課中的重要內容進行深入追問.

3 研究結果及分析

3.1 課程知識

(1)對基礎課程知識的整體掌握較好,表述時容易抓不住重點.

所有研究對象均能正確表述牛頓第二定律的文字敘述、公式,并能其物理意義進行解釋.然而,不少研究對象對定律的重點細節內容不敏感,說課時并未對如F是合外力這樣一些重點細節進行強調,但在之后的訪談中所有究對象均能進一步解釋F是指物體所受的合外力.此外,由于教科書上沒有明確給出的牛頓第二定律的性質,不少研究對象未能將其置于較重要的位置,敘述時往往忽略對牛頓第二定律矢量性、瞬時性、獨立性和同體性的陳述.

(2)對深層次課程知識理解不透徹,思考不深入.

不少研究對象對知識點背后隱藏的深層次內容理解不透徹,思考不深入.盡管絕大多數研究對象能正確給出牛頓第二定律的適用條件,但仍有2名研究對象對此存在錯誤理解.同時,并非所有研究對象都能正確解釋牛頓第二定律僅適用于宏觀、低速的原因.盡管所有研究對象均能認識到牛頓定律的核心地位,但只有25名研究對象能從整個經典物理體系的構成上對其核心地位進行解釋,另外9名研究對象僅從高中物理題目所占比例推斷出牛頓定律的基礎核心地位,理解較淺顯、片面.

3.2 學生理解的知識

(1)對中學生的知識基礎有所了解,但不夠全面.

多數研究對象能大致說出高中生在學習牛頓第二定律前已有的知識基礎,但不少研究對象并不關注學生在學習牛頓第二定律前所欠缺的知識,只有8名研究對象表示在學習牛頓第二定律前,學生并不清楚力是怎樣使物體的運動狀態發生改變的,也不能從對力、質量、加速度3者間的感性認識中走出來,理性、定量地解釋三者間的關系.

(2)對中學生的理解難點與可能誤解了解較少,認識層次較淺.

9名研究對象表示牛頓第二定律較容易理解,不清楚學生的理解難點.14名研究對象能指出一至兩方面較為簡單、常見的情況,如系數k=1,F是合外力,牛頓第二定律的矢量性等.此外,11名研究對象能指出一些不常見的復雜性理解難點或誤解,如加速度、質量的定義,牛頓第二定律的瞬時性,加速度與質量的關系等.然而,沒有1名研究對象能夠對學生的所有理解難點與可能誤解做出全面的總結.

3.3 教學策略知識

(1)大致了解中學物理教學過程的整體設計思路.

盡管人教版中學物理教科書在實驗:探究加速度與力、質量的關系已經進行過探究實驗,并定性歸納出了加速度與力、質量的關系.然而,仍有15名研究對象在說課中表示應首先進行探究實驗.其余19名研究對象中,11名研究對象的整體教學過程可大致分為“歸納定律+運用定律”兩個環節,認為本節課首先應從上節課的實驗結果中歸納出牛頓第二定律的公式,然后按照教科書的具體內容直接進入到對該公式的實際運用,讓學生通過運用掌握定律.另外8名研究對象的整體教學過程可大致分為“歸納定律+討論定律+運用定律”3個環節,認為本節課的重點應為對牛頓第二定律公式的物理意義、性質、學生容易忽略或產生誤解的內容進行討論與解釋.

(2)具體教學環節的設計過多依賴教科書.

多數研究對具體教學環節的陳述主要依賴于教科書.“歸納環節”從力與加速度、質量的比例關系推出F=kma,再由力的單位定義推出k=1,進而歸納出公式F=ma.“討論環節”各有側重,其中,6名研究對象只是簡單地表示應對定律的性質進行討論與講解,2名研究對象則詳細舉例說明應著重強調一些學生容易產生誤解的內容,如F是合外力,加速度的定義等.在“運用環節”中,20名研究對象均表示可通過例題講解,使學生學會運用定律解答物理習題,5名研究對象表示可將牛頓第二定律運用到生活中,另外2名研究對象則表示可以讓學生運用牛頓第二定律動手設計實驗,將定律運用到實驗中.

3.4 評價知識

(1)傾向于知識與技能維度的評價.

34名研究對象均指出要對學生的知識與技能維度進行評價.在知識方面,看學生能否復述與理解牛頓第二定律的定義與公式;在技能方面,看學生能否運用牛頓第二定律的公式解答物理習題.有11名研究對象簡要提及過程與方法維度的評價,其中5名研究對象具體表示可讓學生結合生活中的實際例子自主設計實驗,看其是否真的習得了某些過程和方法層面的能力.2名研究對象簡要談到也要對情感、態度與價值觀維度進行評價,但均未進行深入解釋.

(2)大多采用傳統的評價方法.

有34名研究對象均提到可用物理習題來評價學生的學習結果,通過課堂練習讓學生及時鞏固所學知識,暴露遺留問題;通過課后作業,尤其是計算題的步驟,判斷學生對公式的理解與使用情況.8名研究對象表示物理來源于生活,評價時也應回歸生活,看學生是否能夠運用定律對生活中的現象進行解釋.5名研究對象表示可通過自主設計實驗進行評價.7名研究對象表示還可以通過學生的課堂表現,課下與學生的交流,判斷其是否真正理解牛頓第二定律.

4 研究結論

由此可見,參與本研究的物理學專業師范生大多能夠理解與掌握物理學專業知識,但卻并不能結合所學知識自動整合成PCK,面對1個主題知識時,往往知道知識本身“是什么”,但不知道該“教什么”以及“如何教”.

(1)對中學物理課程內容不熟悉.

在課程知識方面,大多數師范生表現出對中學物理課程內容,尤其是重難點知識不熟悉,常常忽視教科書以外的重點內容.在教學策略選擇方面,由于對改編后的新版教科書不熟悉,很多研究對象仍將上節課的探究實驗作為牛頓第二定律這節課的教學重點.

(2)不能將大學所學知識運用到中學物理實際教學.

在課程知識方面,不少師范生對中學物理知識點的認識層次較淺,思考不夠深入,且不能建立大學所學物理專業知識與中學物理知識點的聯系.在教學策略方面,盡管在中學物理教學法等課程中學習過物理規律的一般教學流程,但不少師范生在教學設計時仍會忽略教科書中沒有明確給出,但又十分重要的定律討論環節.

(3)對中學生的理解難點與可能誤解不了解.

在對學生理解的知識方面,不少師范生表現出對中學生理解難點與可能誤解的不熟悉與不了解,沒有一名研究對象能全面準確歸納出學生對牛頓第二定律的理解難點與可能誤解,該問題很可能導致師范生在未來的教學中抓不住重難點.

(4)受應試化教育思想影響嚴重.

應試教育思想對師范生的影響表現在方方面面.在課程知識方面,有些師范生不考慮物理學知識體系本身,而認為題目中用的多的就是核心知識.在教學策略方面,不少人將定律的運用簡單歸結為習題的解答.在評價方面,不少師范生仍傾向采用傳統的課堂概念性提問、課堂及課后計算性習題解答.

1 Shulman L S.Those Who Understand:Knowledge Growth in Teaching[J].Educational Researcher,1986(15):4-14.

2 Magnusson S,Krajcik J,Borko H.Nature,Sources and Devel-opment of Pedagogical Content Knowledge for Science Teach-ing[A].Gess-Newsome Julie &Lederman Norman G.Examining pedagogical content knowledge:the construct and its implications for science education[C].Dordrecht,London:Kluwer Academic,1999:95-132.

3 Van Der Valk T,Broekman H.The Lesson Preparation Method:A Way of Investigating Pre-Service Teachers'Pedagogical Content Knowledge[J].European Journal of Teacher Education,1999(22):11-22.