現代服務業集群創新網絡模式研究

——以江蘇百家省級現代服務業集聚區為例

胡雅蓓

(南京財經大學 國際經貿學院,江蘇 南京 210046)

現代服務業集群創新網絡模式研究

——以江蘇百家省級現代服務業集聚區為例

胡雅蓓

(南京財經大學 國際經貿學院,江蘇 南京 210046)

文章以江蘇省百家省級現代服務業集聚區為研究對象,采用探索性多案例研究方法,分析現代服務業集群創新網絡模式。研究發現,現代服務業集群創新網絡是一個由多元創新主體作為網絡節點、協同創新機制作為網絡聯接、創新服務平臺作為重要載體的創新系統。并據此提出提升現代服務業集群創新能力的思路和建議。

現代服務業;集群;創新網絡

現代服務業是自主創新的“助推器”,是實施創新驅動戰略的關鍵環節。以現代服務業集群為載體,引導和支持創新要素的交流融合,是提升現代服務業核心競爭力的現實途徑。

“十二五”時期,江蘇省以創新驅動為核心戰略,強調進一步發揮創新的支撐引領作用。建設現代服務業集群是江蘇向創新型經濟轉型升級的一項重要工作,也是江蘇加快發展現代服務業的重要載體和突破口。截至2012年底,江蘇各地圍繞商務、創意、科技、軟件、物流、商貿等形態,培育了百家省級現代服務業集聚區,推動了服務業集中、集聚、集約發展,其產業優勢和集聚效應初步顯現。本文力圖通過對江蘇省百家省級現代服務業集聚區的探索性案例研究,闡述現代服務業集群創新網絡的構成要件,構建分析集群創新網絡模式的結構框架,以期推動集群創新網絡的系統研究,并對現代服務業集群創新能力的提升提出戰略性建議。

一、文獻研究與分析框架

(一)文獻綜述

隨著企業創新從離散線性模式轉變為集成網絡模式,創新網絡應運而生,集群創新網絡研究也就隨之提上了議事日程。集群創新網絡是應對系統性創新的一種基本制度安排,群內企業間的創新合作關系是網絡架構的主要聯結機制[1],具有穩定性、關系緊密度、互惠性和信任等典型特征[2],并基于不同聯結強度、聯結方式和相互位置關系形成不同層次的網絡結構[3-4]。新創新經濟學派使用知識生產函數和專利引用檢驗知識溢出與創新之間的關聯機制,創新傳播理論采用完全信息條件下的傳染模型研究集群與創新之間的關系,研究結果初步支持了產業集群的成本優勢和知識外溢促進創新的假設。

自Scott提出“服務業集群”概念以來[5],學者們從節約生產交易成本,集體學習及知識溢出,獲取關系網絡,服務需求驅動等多角度對服務業集群展開了研究。現代服務業屬于新經濟的知識密集型行業,針對其特質,集群創新網絡的研究偏重于集體學習及知識溢出。集群有助于企業進入一個集體學習過程,通過企業間正式的合作安排、本地勞動力市場的流動、員工間的個人交流網絡等途徑,獲取相對不流動的隱性知識以及知識溢出[6-7]。

如何提升現代服務業創新能力是關系我國整體產業發展的戰略性課題,但現有研究對現代服務業集群創新網絡的研究還處于一個概念性的探索階段,對現代服務業集群的創新主體、創新機制、創新網絡方面的研究,仍存在著相當大的探索空間。

(二)分析框架

從網絡組織的角度分析,現代服務業集群是以網絡和信息技術為主要支撐,以技術和知識密集型服務產業為核心,相互關聯的獨立網絡節點通過地域集中實現水平互動及資源互補的經濟群落。現代服務業集群創新網絡則是創新價值網上的創新合作諸節點,為了獲得和分享創新資源而通過一系列契約聯結而成的多維向量空間體系。這個多維向量空間體系包含三個維度:第一,創新網絡節點,即產業集群的創新行為主體;第二,創新網絡機制,即促進知識在集群內部創造、儲存、轉移和應用的各種活動及相互關系;第三,創新網絡平臺,即服務于于集群創新的多功能公共服務體系。據此,本文基于網絡節點、網絡機制、網絡平臺構成的三維度結構框架展開現代服務業集群創新網絡的案例分析。

二、研究方法和案例背景

(一)研究方法

由于現有文獻對現代服務業集群創新網絡組織的研究相對有限,缺乏可供借鑒的成熟的理論框架,因而需要我們從現象出發構建、發展和驗證理論,采用探索性案例研究的方法,用以回答現代服務業集群創新網絡“怎么樣”和“為什么”的問題。同時,由于多案例研究更有可能產生普遍與穩健的結論,我們在研究對象許可的范圍內,決定采用多案例研究方法。

本文選擇江蘇省105家省級現代服務業集聚區為案例研究對象,主要出于以下幾點理由:第一,江蘇是全國最早借鑒上海經驗開展現代服務業集聚區建設的省份,在服務業集聚區建設上已邁出實質性步伐,并呈現出快速、健康發展的良好態勢[8]。百家省級現代服務業集聚區是江蘇省服務業發展的重點,在創新網絡建設方面取得了一定的成功,可以為我們提供有益的經驗。第二,我們將研究限制在江蘇省的現代服務業集群,最小化了不同區域和不同產業所帶來的外部變異。同時,百家服務業集聚區的創新模式上又存在著顯著差異,符合多案例研究的復制邏輯。第三,作者多次實際參與了研究對象的規劃、評估等工作,和相關單位建立了較密切的聯系,保證了信息和數據的可獲得性。

案例資料獲取主要包括三個途徑:一是通過召開座談會、實地調研、參與集聚區招標課題方式獲取資料;二是在百家服務業集聚區中選擇80家典型服務創新企業發放調查問卷;三是通過集聚區網站、專業雜志、新聞報道等積累的資料。作者對多渠道得到的數據進行了三角驗證以確保數據的準確性,提高案例研究可信度。

(二)案例背景

自2007年,江蘇省《關于加快建設現代服務業集聚區的意見》出臺以來,一批特色鮮明、主業突出、功能完善、與生產生活相配套的現代服務業集聚區已在江蘇各地涌現。2012年,江蘇百家省級現代服務業集聚區合計實現營業收入10145.89億元,上繳稅款451.37億元,完成年度投資1448.41億元,吸納入園企業4.46萬家,就業人員172.1萬人。集聚帶動作用不斷增強,全省已形成昆山花橋國際商務城、江東軟件城等營業收入“百億級”服務業集聚區33家,中國常熟服裝城營業收入“千億級”集聚區1家。隨著集聚區基礎設施和公共服務平臺項目的建設和完善,入區企業的交易成本不斷下降,集聚區的集聚效應開始顯現,取得一批創新成果。2012年,江蘇省級現代服務業集聚區平均每平方米產出1.62萬元,主導產業營業收入占集聚區全部營業收入的81.49%,科技服務集聚區當年新增專利授權7464項,同比增長34.53%(見表1)。

表1 江蘇省省級現代服務業集聚區集聚規模情況表

江蘇現代服務業集聚區主要有現代物流園、科技創業園、軟件園、創意產業園、中央商務區、產品交易市場等形態,各集聚區細分產業,形成錯位發展的競爭格局。

三、案例分析和主要發現

(一)現代服務業集群的創新網絡節點

1.現代服務企業的創新主體作用

企業是集群創新的微觀基礎,集群創新能力的強弱最終要通過企業個體的創新行為得以反應。研究案例顯示,江蘇現代服務業集聚區在創新系統中強化了企業創新主體地位,促進了技術、人才等創新要素向企業的流動,使企業成為創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化應用的主體。

集聚區內現代服務企業普遍重視對研發的投入,對調查問卷中研發經費投入強度一項的統計結果顯示,68家提供了相關數據的企業研發投入強度均值為8.52%,遠高于國內企業的平均水平。按照國際通行標準,如果企業研發投入強度達到5%,將能對企業的發展發揮較好的促進作用。計算樣本企業研發投入強度與企業近三年年均營業收入增幅的Spearman秩相關系數為0.389,在1%水平上顯著,表明集聚區內現代服務企業研發投入與企業增長存在顯著正相關關系。在百家省級現代服務業集聚區中,12家軟件園擁有自主知識產權9431項,比2011年6413項增長了47.06%,企業的創新主體作用充分顯現。

現代服務企業在創新過程中向集聚區投入的專用性資產既包括資金、技術、信息、品牌、市場等經濟資源,也包括信任、聲譽等社會資本資源。按照在創新網絡中貢獻的大小,服務企業可分為位于權力序階高端的核心企業和位于權力序階低端的周邊企業。其中,群內核心企業是現代服務業集聚區最重要的創新主體,依靠自身的資源和核心能力,在技術創新、服務創新和品牌創新方面發揮著不可替代的作用。如無錫工業設計園的集成電路設計龍頭企業——中科芯;南京徐莊軟件園的國內最大零售企業——蘇寧電器等均在集聚區發揮了顯著的創新示范引領作用。

2.地方政府的創新激勵作用

在集聚區創新過程中,政府是制度創新的主體,在激勵集聚區創新中扮演了重要角色,一方面政府作為創新的直接推動者,積極營造集群創新的政策支持體系。2007年以來,江蘇省各級政府先后出臺《關于加快建設現代服務業集聚區的意見》、《江蘇省產業集聚區創新服務專項資金資助暫行辦法》、《南京市現代服務業集聚區發展意見》、《揚州市現代服務業集聚區發展意見》、“科技創新20條”、“1+8政策體系”等規定,加大了服務業引導資金對現代服務業集聚區創新的資金支持,對科技成果轉化等創新行為實行稅收優惠,對創新平臺建設、重點產業項目、重點創新性企業予以獎勵,在一定程度上激活了集群創新的要素。

另一方面,政府作為創新的間接輔助者,為創新成果提供有力的保障。現代服務業屬于“合約密集型產業”,服務產品的無形性、差異性、復制的低成本性和產品質量的不可控性,使服務產品交易的供需雙方存在更強的機會主義傾向,并產生企業創新激勵不足的外部性問題。由此必然要求政府部門來發揮保護合約實施的功能,利用強制力來維系合約實施的制度環境,如提供良好的私人財產保護、知識產權保護、建立有效的司法體系、規范市場行為、制定技術標準等。在南京雨花軟件谷,檢察院系統、法院系統和軟件谷合作,成立了知識產權保護一站式服務中心暨檢察工作站,首創了全國第一個區級知識產權法庭,并與第三方機構簽訂協議,形成了全方位、立體式的知識產權保護機制,實現了創新與保護的良性互動。2012年,雨花軟件谷完成了專利申請700余件,其中發明專利申請共有565件,占專利申請總量的約80%。

3.科研院所的創新源泉作用

高校和科研機構是知識的核心。現代服務業對知識和創新的高度依賴,使其往往會以“知識源”為核心集中,在高校和科研院所所在地形成創新資源“洼地”。在江蘇百家省級現代服務業集聚區中,江蘇工業設計園、中國礦業大學科技園、常州科教城、常熟大學科技園、徐莊軟件園等科技服務類、軟件信息服務類和創意產業類集聚區在區位選擇上均處于高校科研院所集中地。

要釋放高校和科研機構的創新能量,就要積極推進產學研結合。而傳統的產學研合作中,提供技術的一方往往話語權很少,企業更關注的是謀求利益最大化,從而導致聯合的松散和項目落實欠佳。江蘇現代服務業集聚區突出科研院所的創新源泉作用,積極推動產學研合作由點到面延伸,由簡單的技術轉讓向合作開發、委托開發、共建研發、組建股份制企業等方面轉化,把企業之間的原始競爭轉嫁為高校之間的技術競爭。具體形式包括:①科研院所作為龍頭,建立大學科技園中園,構建研發載體,實施創新項目,成為創新的主導者,如無錫(太湖)國際科技園啟動實施的中科院微電子所、微系統所、電子所等六個研究所的合作項目;北郵、南郵、東南大學等六家重點院校建立的傳感網技術研發和應用中心等;②科研院所參與以企業為龍頭的科研項目,成為企業創新的合作者,如在蘇州工業園區,東南大學蘇州研究院與近50家地方企業開展產學研合作,西安交通大學技術入股21家企業等;③科研院所通過下屬研究中心及科研人員建立市場接口,在集群區域內發揮技術創新輻射作用。

4.群內社團組織的創新橋梁作用

產業集群內部的社團組織作為群內成員溝通和交流的“橋梁”,為群內信息和知識的交流提供了良好的環境,在信息收集擴散與共性技術提供方面具有不可替代的作用。調研發現,雖然尚未形成普遍現象,但部分江蘇省級現代服務集聚區內已建立了形式多樣的社團組織,包括行業協會、專業協會、企業家聯盟、俱樂部、聯誼會等(見表2)。社團組織積極開展產業現狀調查,舉辦重大課題招標,產業發展論壇,座談會、定期講座等活動。社團組織成員通過共同參與社團活動,面對面的溝通交流,使信息和知識在區域內快速傳遞,形成創新的合作交流氛圍,在一定程度上促進了集群創新理念和創新火花的產生。

表2 部分江蘇省級現代服務業集聚區社團組織建設情況

(二)現代服務業集群的創新網絡機制

1.協同創新生成機制

協同性是產業集群這一復雜系統本身所固有的自組織能力。集群創新則是群內節點間相互協調、相互合作的過程。就江蘇現代服務業集聚區而言,群內協同創新的過程主要基于縱向和橫向兩種類型的專業化分工。

一是以產業鏈縱向延伸為路徑,協同創新形成完整產業鏈競爭優勢。基于縱向專業化分工的企業資源互補性需要集群內企業在創新問題上彼此合作,使得上下游間的合作創新變得有效[9]。例如蘇州國際科技園2005年被國家廣電總局授予“國家動畫產業基地”,擁有涵蓋創意、設計、制作、發行、運營在內的完整動漫游戲產業鏈。2009年蘇州動漫基地完成電視動畫片產量9801分鐘,位居全省第二、全國第五,聚集動漫游戲及相關企業50多家,產值規模達3.85億元。

二是以龍頭企業橫向布局為路徑,協同創新形成群體規模競爭優勢。一方面,集聚區內龍頭企業進入會吸引大批提供配套服務的供應商落戶園區;另一方面,龍頭企業在外置部分服務功能的同時,會衍生出很多子公司或者分公司實現橫向分工協作。例如,宜興現代服務業集聚區按照“一品一所一公司”模式運作的江蘇哈宜環保研究院有限公司,作為集聚區內的核心企業,已衍生出哈宜明軒、哈宜鼎澤、哈宜戴沃思等9家子公司成功運營。在某項工程中標之后,由哈宜來統一分配,將工程、技術環節拆分到子公司,并根據情況將制造、“非標”零部件授權外包,但最核心技術和驗收仍由哈宜完成,形成現代服務業中的技術服務、接包、分包等協同創新過程。

基于產業集群共同的目標和價值取向,成員企業以產業價值鏈為紐帶,按照各自核心能力分工協作、優勢互補,在重復博弈過程中展開創新合作。合作形式包括基于專業化分工的合作、基于資源使用上的合作、基于知識關系方面的合作以及基于市場需求的合作等。成員企業通過知識資源共享、優勢互補、共同投入、風險共擔方式進行協作創新,這樣既可以克服創新資源不足的困難,又可以分散風險,提高創新能力和創新效率。

2.創新擴散機制

如果沒有合理的擴散機制,集聚區層面的創新成果就難以有效傳導到以企業為主體的創新行動者中。來自于集聚區內部或外部的創新知識擴散渠道既包括成員間正式的交流渠道,如產業服務平臺、政產學研合作、產業聯盟、經貿洽談會、博覽會、產業圓桌會議等經貿交流活動;也包括非正式的交流渠道,如基于血緣、親緣、地緣的面對面交流等。知識和專有技術在網絡組織和成員間多向傳播和擴散,系統成員在共享知識的同時學習能力和創新能力得以提高。

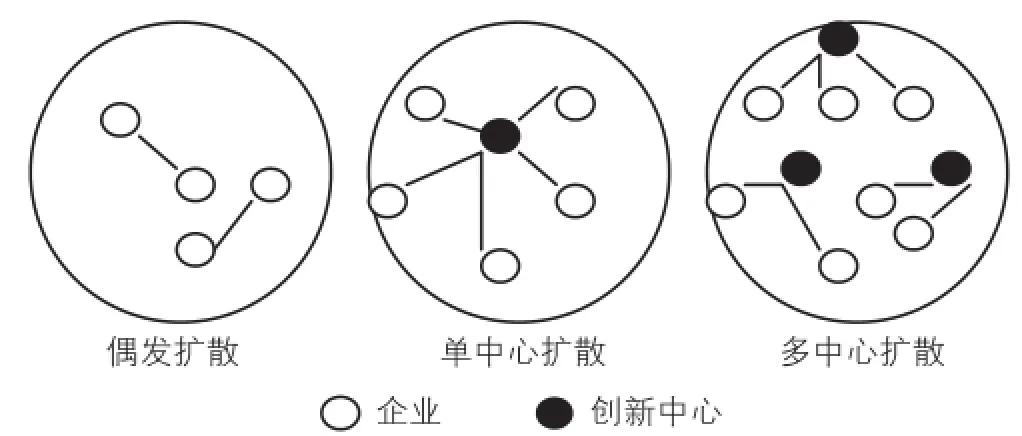

創新擴散的效率和方向受到成員的學習能力,成員間創新利益協調和聯系緊密性等因素的制約。江蘇現代服務業集聚區的創新擴散模式,大致可分為三類(圖1):一是偶發擴散,集聚區內創新擴散屬于自發的、偶然的、零星的現象,嚴格說尚未形成真正的創新擴散模式;二是單中心創新擴散模式,即以單一創新中心為核心,中小企業聚集在創新中心周圍,獲取知識源。創新中心既可以是技術聯盟中的核心企業,也可以是由政府部門組織建立的創新平臺;三是多中心創新擴散模式,即隨著創新中心的發展和功能深化,基于業務分工分化出不同的專業創新中心。需要指出的是,由于江蘇現代服務業集群的發展尚處于初期,從網絡結構看,尚未形成類似于發達國家的,以知識交易為基礎的“縱橫交錯”的創新知識擴散網絡。

圖1 現代服務業集聚區創新擴散模式

(三)現代服務業集群的創新服務平臺

創新服務平臺是指集環境服務、信息服務、人才服務、客戶資源服務、技術支持等多種功能于一體的公共服務體系,是集群創新的重要載體。將創新網絡平臺化,可以突破單個企業創新資源與能力的局限,在平臺上整合創新所需全部要素,構建一體化的公共服務體系,從而推動集群創新發展[10]。

江蘇把公共服務平臺建設作為服務業集聚區建設必不可缺的基礎條件,從2005年起,將每年安排的1億元服務業發展引導資金中的大部分用于支持集聚區公共平臺建設。圍繞提高公共服務能力和完善公共服務功能的主旨,江蘇各現代服務業集聚區均陸續建成了具備現代信息技術和符合集聚區要素構成的一系列服務平臺。大致可分為以下幾類:①技術資源類平臺:包括研發設計、企業孵化、公共技術、專業技術服務平臺;②人才資源類平臺:包括人才服務、教育培訓、創業創新服務平臺;③投融資類平臺:包括產業基金、科技貸款平臺;④管理服務類平臺:包含信息服務、展示交易、中介服務、合作交流、基礎設施、行政管理服務平臺。據不完全統計,2011年,江蘇省級科技公共服務平臺共實現總收入7.63億元,其中,技術服務收入4.58億元;承擔國家和省級各類研究項目261項;組織開展各類技術培訓26347人次,服務單位25120個次。

無錫軟件園是江蘇現代服務業集聚區中創新平臺建設的典型代表(圖2)。該園區目前已形成了以公共技術、投資融資、教育培訓、人力資源、外包促進、綜合服務等六大公共平臺為支撐的創新網絡平臺服務體系。總投資1.2億元,與IBM中國研究院合作建成的iPark—IBM軟件創新孵化平臺(盤古天地),首開全國公共技術服務領域SAAS服務模式先河;全國首個軟件產業PE“中華軟件服務投資基金”、總規模50億元的中國最大物聯網產業基金、中國農業銀行科技銀行、無錫東南科技小額貸款有限公司,創新了園區中小企業融資平臺;人力資源平臺外引內培雙管齊下,提供中高端人才吸引—中低端人才招聘與培養—人才“本地化”的人才系統解決方案;教育培訓平臺逐步向高端管理服務延伸,有效緩解軟件人才瓶頸;國際外包業務促進平臺成為連接大量世界級企業和無錫新區高質量接包企業的橋梁;綜合服務平臺在提供“一站式”服務基礎上激發了園區與企業的創新活力。

圖2 無錫軟件園創新網絡平臺

四、總結與思考

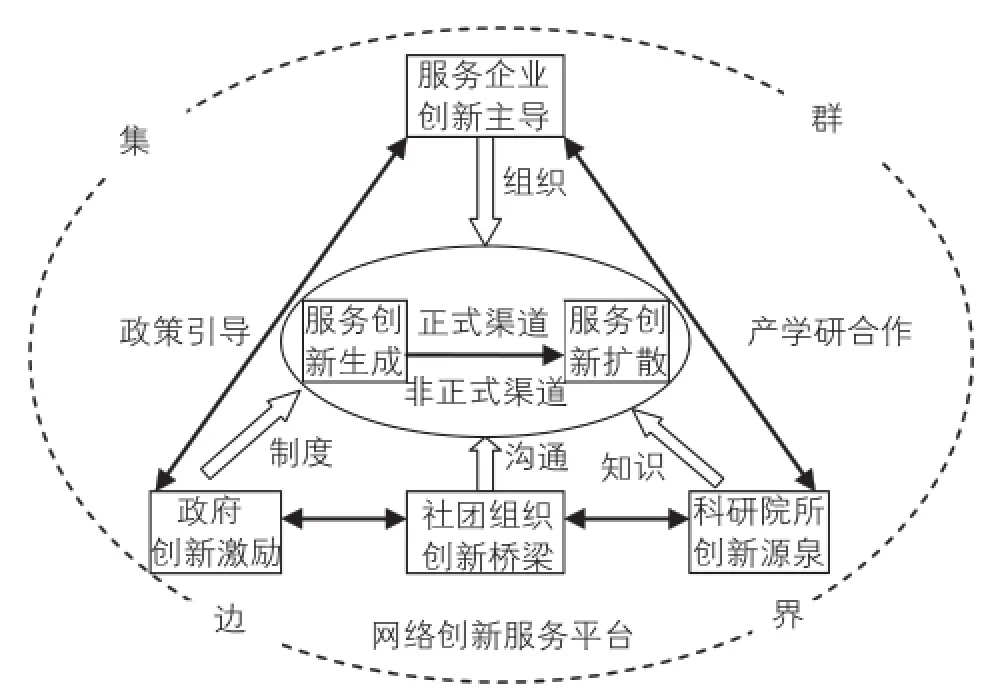

基于江蘇百家省級現代服務業集聚區案例的分析,本研究發現現代服務業集群創新是一個由多元創新主體作為網絡節點、協同創新機制作為網絡連接、創新服務平臺作為重要載體的統創新網絡(見圖3)。要推動現代服務業集群持續創新,培育現代服務業集群創新網絡,應從以下三面展開進一步的深入思考。

圖3 現代服務業集聚區創新網路

(一)對多主體參與服務創新的思考

多主體參與創新是基于個體創新資源和能力的一種有效整合。對于創新參與者而言,由于掌握創新資源和能力的差異,在創新體系中承擔著創新的構建者、創新的改進者、創新的推動者、創新的中介者等不同角色。從江蘇的現狀來看,現代服務業集群的創新過程是服務企業、地方政府、科研院所、社團組織多元參與的過程。這些組織本身具有創新的意愿、資源或能力,是集群開展創新的重要支點和支持者。為了進一步擴大創新范圍,加快創新速度,在參與創新主體的培育上一方面要注重對現有創新參與者的激勵,另一方面要進一步拓寬創新參與者的范圍。如考慮服務具有的消費和生產的同時性及高接觸性,重視發揮消費者的創新參與互動作用。

(二)對協同創新機制的思考

產業集群協同創新的選擇不僅依賴于資源依附與互補,交易成本最小化,規模收益遞增等因素的影響,也會受到社會網絡和社會環境的影響。因此,在形成產業集群協同創新機制的過程中,不僅要積極建立創新參與者之間的經濟契約關系,還要從社會交互和社會知識的角度積極構建社會連接。針對目前“中心衛星型”創新擴散模式的局限性,要形成“縱橫交錯”的復雜創新知識擴散網絡,需要逐漸形成創新網絡中基于服務創新行為的認知關系,基于知識增加的價值關聯和基于社會資本的社會網絡關系。

(三)對創新服務平臺建設的思考

為了更好地管理與推動服務創新,很多產業集群開始了創新平臺的構建。在江蘇百家現代服務業集聚區中,企業共享公共服務平臺,在更大范圍內整合資源,提高資源配置能力和輻射帶動能力,極大調動了集群創新工作的活力和持續性。但是,從總體來看,各集聚區的創新服務平臺作用仍主要局限于集聚區內部,如能在群內創新的基礎上,不斷拓展平臺服務的對外空間,打造區域性的產業公共服務平臺,將推動產業集群與區域價值網絡的連接與融合。

[1]Cai S Jiao J,Xiang Q.Research on Formation and Develop?ment of Circular Industrial Clusters and Innovative Networks [J].Energy Procedia,2011(5):1519-1524.

[2]蔡寧,吳結兵.產業集群的網絡式創新能力及其集體學習機制[J].科研管理,2005(4):22-28.

[3]魏江.小企業集群創新網絡的知識溢出效應分析[J].科研管理,2003(4):54-60.

[4]李海東.基于社會網絡分析方法的產業集群創新網絡結構特征研究——以廣東佛山陶瓷產業集群為例[J].中國經濟問題,2010(6):27-35.

[5]Scott A.Flexible Production Systems and Regional-Develop?ment[J].International Journal of Urban and Regional Re?search,1988,12:171-186.

[6]Keeble D,Nachum L.Why Do Business Service Firms Clus?ter?Transactions of the Institute of British Geographers[J]. 2002,27(1):1-24.

[7]Aarikka Stenroos L,Jaakkola E.Value Co-creation in Knowl?edge Intensive Business Services[J].Industrial Marketing Management,2012,41:15-26.

[8]杜慧,陳偉達.基于三維灰色趨勢關聯度的江蘇省現代服務業區域協調性[J].華東經濟管理,2012,26(12):17-21.

[9]侯茂章.基于全球價值鏈視角的地方產業集群國際化發展研究[M].北京:中國財政經濟出版社,2010.

[10]龔麗敏,江詩松,魏江.產業集群創新平臺的治理模式與戰略定位[J].南開管理評論,2012,15(2):59-69.

[責任編輯:程 靖]

A Study on Innovation Network M ode of Modern Service Industry Clusters —Evidence from 100M odern Service Industry Parksat Provincial-level in Jiangsu Province

HU Ya-bei

(Schoolof InternationalEconom ics&Business,Nanjing University of Financeand Economics,Nanjing 210046,China)

Taking 100 modern service industry parks at provincial-level in Jiangsu Province as research objects,the paper analyzes the cluster innovation network mode ofmodern service industries by applying exploratorymulti-case researchmeth?od.The study shows that innovation network of modern service industry clusters is a three-dimensional innovation system, which consists ofmultiple innovation main bodies as network nodes,collaborative network mechanisms as network connec?tions and innovating in service platforms as important carriers.Based on the research results,the paper also puts forward ideas and suggestions to enhance the cluster innovation capability ofmodern service industry.

modern service industry;cluster;innovation network

F061.5

A

1007-5097(2014)02-0005-05

【DOI】10.3969/j.issn.1007-5097.2014.02.002

2013-07-26

教育部人文社會科學研究青年基金項目(11YJC790061);南京財經大學預研究項目(A2011010);江蘇高校優勢學科建設工程資助項目(PAPD)

胡雅蓓(1972-),女,河北保定人,副教授,碩士生導師,經濟學博士,研究方向:產業組織和公司治理。