太陽直射點回歸運動的實驗教學

張洪剛 張臻華 許家法

(沂源縣第一中學, 山東 淄博 256100)

太陽直射點回歸運動的實驗教學

張洪剛 張臻華 許家法

(沂源縣第一中學, 山東 淄博 256100)

模擬實驗通常是指利用相同或相似的原理,在人為控制研究對象的條件下進行的實驗。在實際的研究過程中,當無法直接利用研究對象做實驗時,可以利用模型進行實驗,即模擬實驗對象制作模型,或者模仿實驗的某些條件進行實驗,取得部分實驗數據進行物體運動規律的研究。

高中地理必修1中關于太陽直射點的回歸運動是學生學習的難點,同時也是學習、分析地球運動地理意義的基礎內容,學生理解并掌握直射點回歸運動是進一步學習地球運動地理意義的關鍵。我們在教學實踐中充分利用身邊的物體,制作模型,設計模擬實驗,并配以多媒體動畫演示講解,化難為易,化抽象為直觀,突破了教學難點,取得了比較令人滿意的教學效果。下面詳細介紹太陽直射點回歸運動模擬實驗的設計和教學過程,與廣大地理教師們進行交流。

【實驗原理】模擬實驗所用幾何原理與太陽直射點回歸運動的幾何原理相同。利用紙板(或塑料板)制作黃道面模型和地球模型。當地球保持一定的傾斜角度在黃道上繞太陽公轉,由于黃道面和赤道面不重合,存在一定的夾角,從而引起太陽直射點在地球表面上產生南北移動。在實驗過程中分別記錄不同節氣的太陽直射點位置,研究太陽直射點回歸運動與黃赤交角的關系。

【實驗用品】一塊較大的圓形紙板和一塊較小的圓形紙板(在實驗中也可用小球代替,效果相同),木制底座、兩根等長的小木棍、鋼絲夾、螺絲釘等。經過實驗對比,在實驗中采用透明塑料板更容易觀察,實驗效果更好。

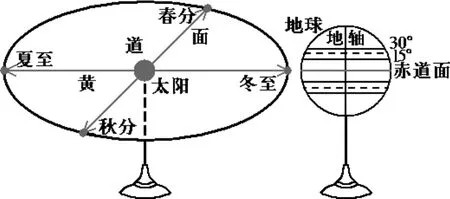

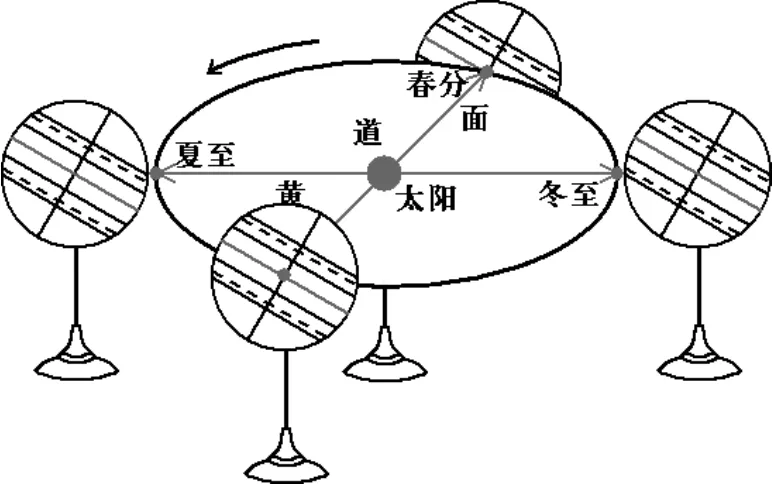

【實驗準備】利用較大的紙板(或塑料板)制作黃道面模型,在紙板上用紅色筆畫出兩條相互垂直的、帶箭頭的線段,分別代表二分二至時的太陽直射光線。用較小的紙板(或塑料板)制作地球模型,在其上畫出地軸、赤道、南北回歸線、不同的緯線(小于45°的任意一條緯線皆可,在實驗中我們選取的是南北緯15°緯線和南北緯30°緯線)。按圖1所示進行裝配,并設計實驗數據記錄表格(如表1)。

圖1

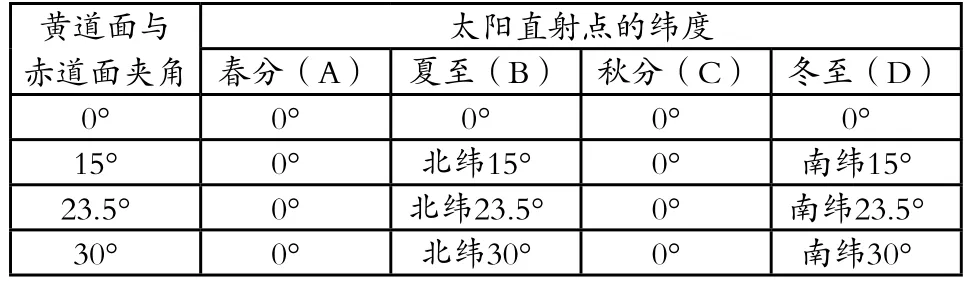

表1 太陽直射點回歸運動實驗記錄表

【實驗步驟與現象分析】

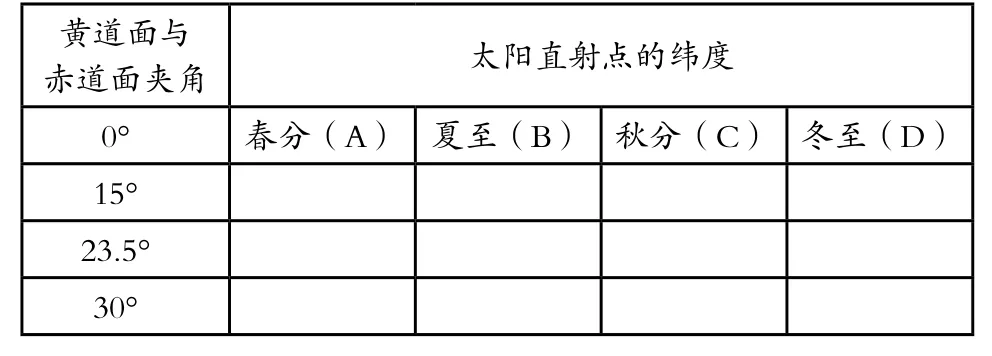

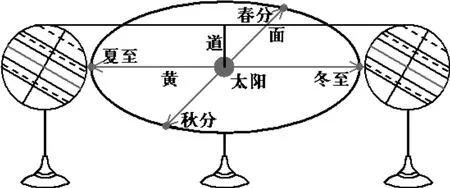

步驟一:把制作好的黃道面模型和地球模型放在水平桌面上。轉動地球模型,讓黃道面與赤道面在同一平面上,從冬至位置開始,按逆時針方向移動地球模型。觀察太陽直射點的位置,得到結果(圖2)。并把四個位置的太陽直射點緯度記錄在表格中。從實驗過程中可以知道,太陽直射點始終位于赤道上。

圖2

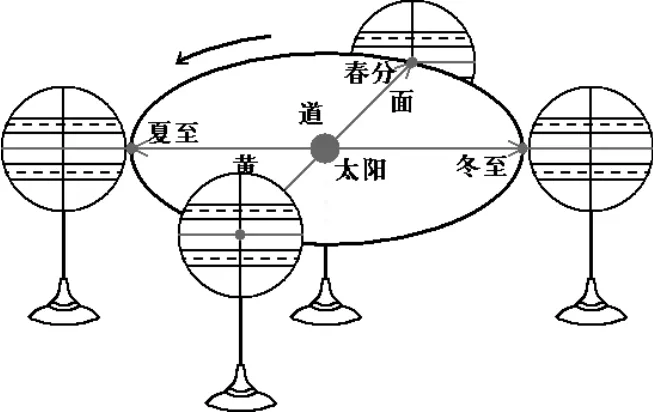

步驟二:調整地球模型,讓地軸傾斜75°,黃道面與赤道面的夾角為15°。保持地球的姿態不變,從冬至位置開始,逆時針移動地球模型。觀察并記錄太陽直射點的緯度(如圖3)。從實驗過程來看,冬至太陽直射點位于南緯15°,春分位于赤道,夏至位于北緯15°,秋分位于赤道。太陽直射點在南緯15°~北緯15°之間移動,太陽直射點移動的最北、最南緯度數與黃赤交角的度數相等。

圖3

步驟三:調整地球模型,讓地軸傾斜66.5°,黃道面與赤道面的夾角為23.5°。保持地球的姿態不變,從冬至位置開始,逆時針移動地球模型。觀察并記錄太陽直射點的緯度(圖略)。從實驗過程來看,冬至太陽直射點位于南緯23.5°,春分位于赤道,夏至位于北緯23.5°,秋分位于赤道。太陽直射點在南緯23.5°~北緯23.5°之間移動,太陽直射點移動的最北、最南緯度數與黃赤交角的度數相等。

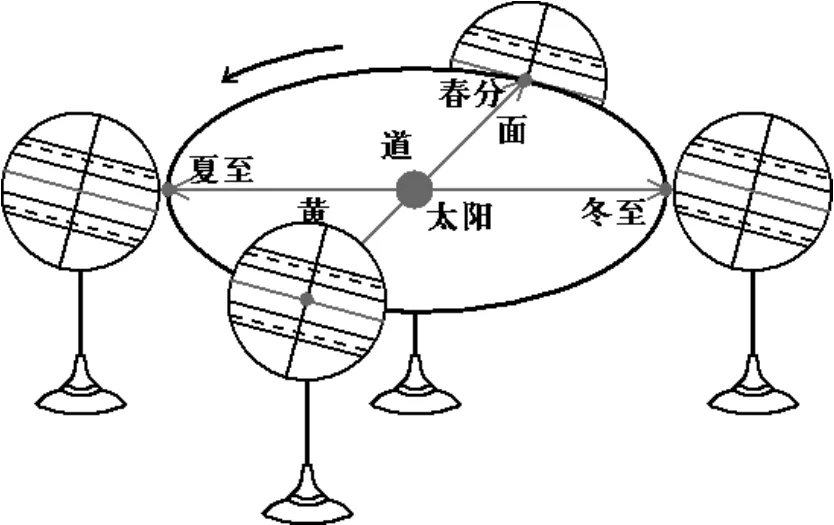

步驟四:調整地球模型,讓地軸傾斜60°,黃道面與赤道面的夾角為30°。保持地球的姿態不變,從冬至位置開始,逆時針移動地球模型。觀察并記錄太陽直射點的緯度(如圖4)。從實驗過程來看,冬至太陽直射點位于南緯30°,春分位于赤道,夏至位于北緯30°,秋分位于赤道。太陽直射點在南緯30°~北緯30°之間移動,太陽直射點移動的最北、最南緯度數與黃赤交角的度數相等。

圖4

【實驗結論】實驗數據記錄如下表2。太陽直射點的回歸運動是由于黃赤交角的存在而產生的。太陽直射點在地球表面上回歸運動的最北、最南的緯度數等于黃赤交角的度數。目前黃赤交角的度數為23°26′21″,南北回歸線的緯度數分別為南北緯23°26′21″,中學階段我們一般取23°26′作為南北回歸線的緯度數。

表2 太陽直射點回歸運動實驗記錄表

【實驗改進】在上述實驗模型的基礎上進行改進,在黃道面太陽的中心位置加一個“T”型桿,其高度等于地球模型的半徑,長度等于黃道面模型和地球模型的直徑之和,可以用于同步演示極晝、極夜的形成及極晝、極夜范圍的變化規律。實驗裝置如圖5所示。

圖5