審視與前瞻:社會發展原理的地理課程目標解讀

——從課程目標文本的視角

常珊珊李家清

(1. 華中師范大學教育學院, 湖北 武漢 430079; 2. 華中師范大學城市與環境科學學院, 湖北 武漢 430079)

審視與前瞻:社會發展原理的地理課程目標解讀

——從課程目標文本的視角

常珊珊1李家清2

(1. 華中師范大學教育學院, 湖北 武漢 430079; 2. 華中師范大學城市與環境科學學院, 湖北 武漢 430079)

地理教育是社會發展的產物。地理課程處于地理教育的核心地位。政治、經濟、文化等要素是社會發展的基本形態,而社會發展對地理課程產生重要影響。社會發展原理的地理課程闡明社會發展與地理課程要素(目標、內容、評價等)之間具有普遍意義的聯系,從理論層面上講,就是地理課程設計必須與社會對人才素質的需求相適應;從實踐層面上講,就是地理課程設計要與教育方針、教育目的、時代特征相適應,滯后或過于超前于社會發展,都是不符合社會發展需要的地理課程。

地理課程目標是地理課程的出點發和歸宿,是地理課程內容選擇和實施的指向。不同時期的地理課程目標都有著其獨特的社會背景,經濟、政治、文化等社會因素,都在一定程度上影響地理課程目標的設置理念、內容構成、水平層次。我國自設置學校地理課程以來,先后頒發過多部地理課程標準或地理教學大綱,經實驗后的普通高中地理課程標準(實驗)修訂在即。筆者基于文本(地理教學大綱、地理課程標準),從社會發展原理的視角,對地理課程目標發展變化的影響進行解讀,以期揭示地理課程發展變化的規律,把握學校地理課程的培養宗旨,前瞻地理課程的發展趨勢。

一、社會政治形態對地理課程目標的影響

地理課程必須反映社會的需要。因此,國家的政治形態、重大教育改革法案以及召開有關課程改革的會議等,都對地理課程目標的發展起到了重要的指揮棒作用。

1.政治主導意識的影響

縱觀我國自設置學校地理課程以來的地理課程的目標,受政治主流意識形態的影響,地理目標結構、內容組成等體現了濃厚的社會色彩,并反映不同時代的發展特征,可分為以下幾個階段來解讀。

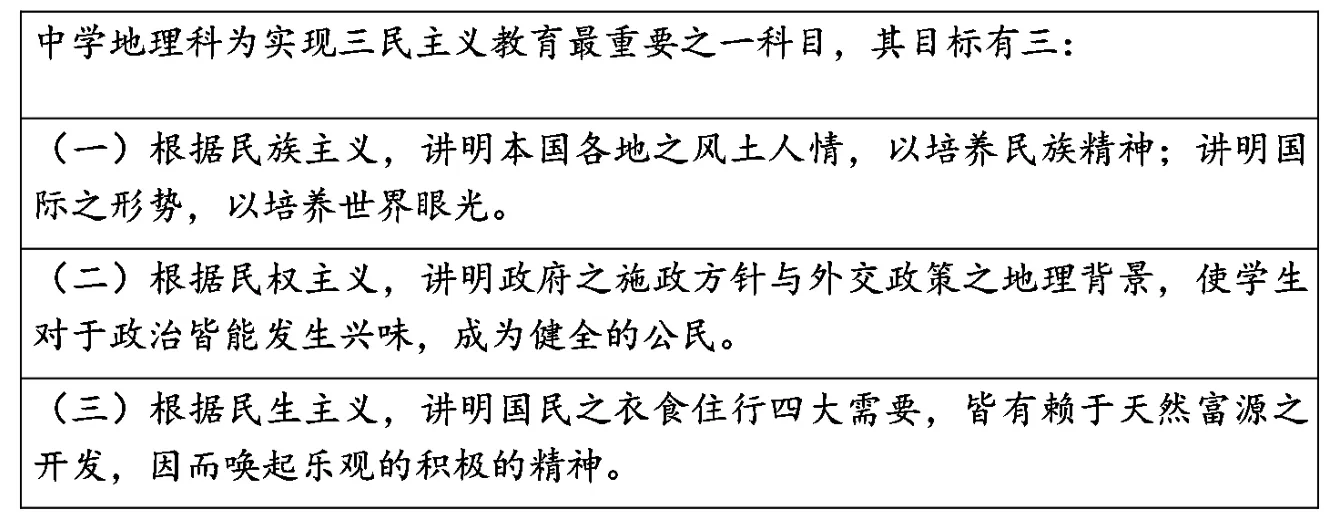

第一階段:民國時期。孫中山先生所倡導的民主革命綱領——三民主義理念,是中國人民的寶貴精神遺產,它具有劃時代的意義。而正是為了實踐這一理念,順應社會發展,1929年頒布的《初級中學地理暫行課程標準》中明確規定中學地理是實現三民主義教育的最重要之一科目,其課程目標制定如表1。

表1 1929年《初級中學地理暫行課程標準》中的教學目標(節選)

從上述教學目標的表述中可以看出,將“民族、民權、民生”為核心內容的“三民主義”作為地理課程目標的基本取向體現了國家政治意識形態的需求。

第二階段:從1949年新中國成立到1956年,社會主義改造基本完成。本階段,中國初步建立起社會主義的基本制度,進入社會主義初級階段,發展經濟建設社會主義和進行愛國主義教育是社會意識形態的主體。在此影響下,1956年頒布的《中學地理教學大綱(草案)》,對地理課程目標提出了要求,如表2。

表2 1956年《中學地理教學大綱(草案)》中有關課程目標的說明(節選)

1956年《中學地理教學大綱(草案)》課程目標說明有以下特點。

首先,知識、技能目標為生產勞動服務。通過地理學習活動,掌握生產技術,推動社會生產力的發展,為社會主義制度的完善以及國民對社會主義做貢獻。

其次,德育目標為社會主義服務。認識偉大祖國的自然界,進行愛國主義教育。地理課程的目標在于激發學生認識社會主義的優越性,積極參與利用自然、改造自然,在發展工農業生產的實踐活動中發揮重要作用。

第三階段:1977年文化大革命之后,隨著社會的發展,地理課程處于恢復、發展及不斷上升的時期。地理課程目標的內容和結構逐漸完善。

縱觀1978年以來國家教育部頒發的地理課程大綱、地理課程標準中,地理課程目標均體現了地理課程為社會主義現代化建設服務這一宗旨。從1978年至1992年頒布的7部地理課程大綱中地理課程目標中均有“使他們樹立把祖國建設成為社會主義現代化國家的雄心壯志”的要求。1996年、2000年和新課程改革中的表述雖有所變化,但都體現出地理課程目標為社會主義建設服務的理念。

2.政治重大舉措的影響

新中國成立以來的重大的教育舉措,對地理課程目標產生重要影響。

20世紀50年代的“教育革命”,地理課時大幅度減少,地理課程目標受到明顯影響。1966~1976年的“文化大革命”,使得學校地理課程受到了嚴重的打擊,地理課程目標也就無從談起。

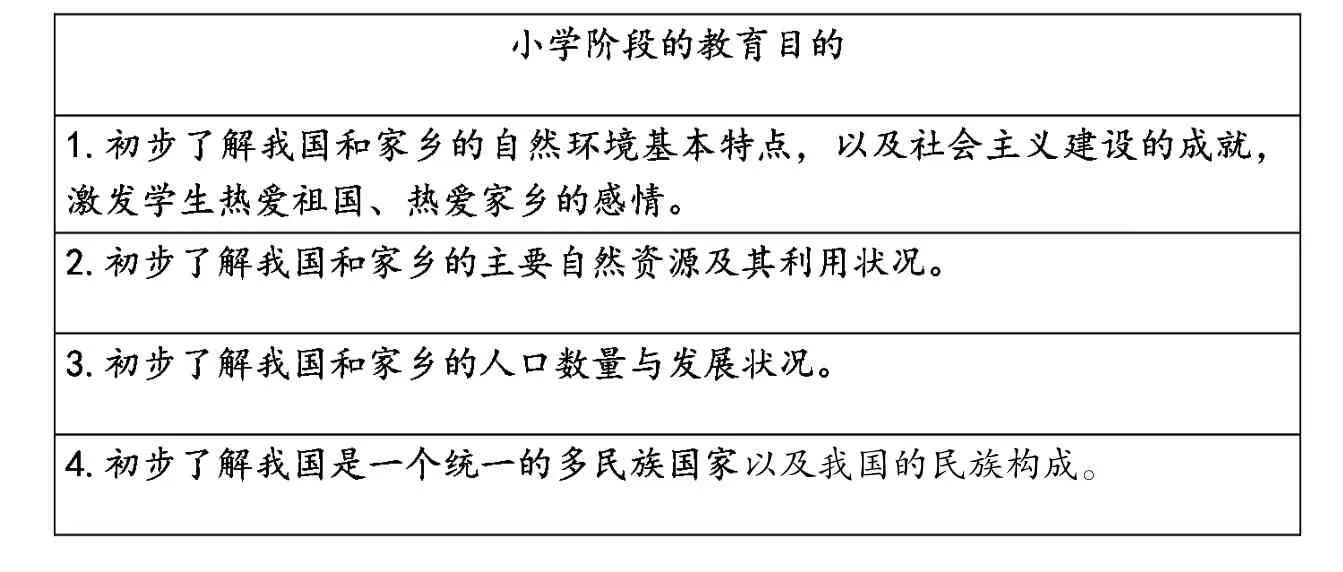

國家領導人的重要思想也對地理課程也產生重要的影響。例如,江澤民同志曾經指示:要對小學生(甚至幼兒園的孩子)、中學生一直到大學生,由淺入深、堅持不懈地進行中國近代史、現代史及國情的教育。地理課程為落實這一指示,1991年原國家教委特制訂《中小學地理學科國情教育綱要》。以小學階段為例,要達到如表3的要求。

二、社會經濟形態對地理課程目標的影響

經濟是社會發展的基礎,也制約乃至決定著教育發展的速度、規模和形態。我國社會經濟形態對地理課程目標具有重要影響。從我國經濟發展的水平看,經歷了粗放型經濟發展的近代時期,和正在走向集約型經濟發展的現代時期。

1.“粗放型經濟發展方式”的影響

新中國建立前至改革開放之前,我國經濟發展的方式主要以大量消耗自然資源和犧牲環境利益換取經濟的快速增長。這種粗放型經濟增長方式,以單純追求GDP的增長為目標,致使利用自然、改造自然的能力與信念成為早期地理課程目標的重要價值取向。我們也可以

從地理課程大綱中的表述找到有力的證據,具體如表4。

表3 1992年《中小學地理學科國情教育綱要》教育目的(節選)

使

地理課程目標的“皆有賴于天然富源之開發”“培養利用自然之能力”“喚起其利用厚生之志愿”“戰勝自然”等,反映出粗放型經濟發展下利用自然、改造自然的社會取向。

2.“集約型經濟發展方式”的影響

傳統的經濟增長方式使得人地之間呈現出不協調的狀態,出現資源短缺、生態破壞、環境污染、人口劇增等問題,隨著改革開放的推進,中國在推進傳統計劃經濟向市場經濟轉變的同時,也助推了經濟發展方式由粗放型經濟發展向集約型經濟發展的變革。1995年的十四屆五中全會提出了具有劃時代意義的兩個“根本性轉變”,即從“計劃經濟向市場經濟”的經濟體制轉變,和從“粗放型向集約型”的增長方式轉變,明確提出“轉變經濟增長方式”的概念,并將此寫入“九五”計劃 。經濟增長方式的轉變,使得相應的地理課程目標的確立趨向合理的價值取向。

1978年以來,頒布的多部地理課程大綱或地理課程標準中課程目標的一大特征是:以往的改造自然、利用自然等字眼已經消失,取而代之的是科學的資源觀、環境觀和人口觀。例如:1986年的《全日制中學地理教學大綱》中第一次提出“要對學生進行科學的資源管理、人口觀和環境觀的教育”,這是我國地理課程目標發展史上轉折性的標志;1996年的《九年義務教育全日制初級中學地理教學大綱》中出現了新的表述:初步樹立正確的資源管理、環境觀、人口觀,懂得要協調人類發展與環境的關系;2000年頒布的《九年義務教育全日制初級中學地理教學大綱(試用修訂)》中表述:使學生初步形成地區差異觀點、因地制宜觀點、人地關系觀點和可持續發展觀點,初步具有全球意識和環境意識。這兩部教學大綱明確提出了“可持續發展觀念”和“人地關系”,并從德育目標的層面注重對學生的培養與熏陶。2003年普通高中地理課程標準(實驗)中就有如下表述:“高中地理課程總體目標是要求學生……樹立科學的人口觀、資源觀、環境觀和可持續發展觀念。”

三、社會文化形態對地理課程目標的影響

地理課程具有人文學科的特性,必然受到社會主導價值觀的影響,體現社會主流文化的期望。愛國主義情操、審美情趣及科學文化等都是地理課程的文化內涵,也對地理課程目標的演進產生較大的影響。

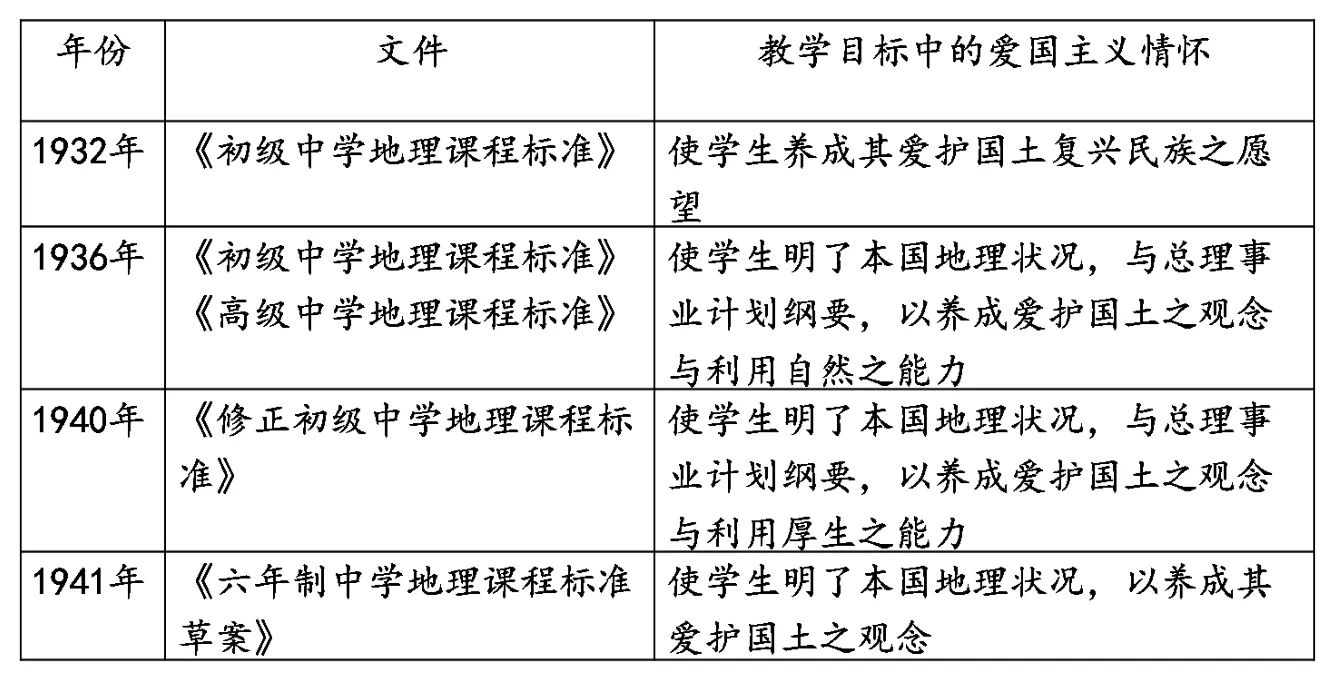

1.愛國主義情懷的影響

不同的歷史時期,愛國主義在地理課程目標中的體現既有共同點,也有時代性的側重面。民國時期,由于列強的入侵,帝國主義列強與中華民族之間的矛盾是主要矛盾,使得這個時期的地理課程目標中愛國主義教育呈現出鮮明特點,如表5。

表5 新中國成立前的地理教學目標中的愛國主義情懷(節選)

新中國成立以來,我國在人類事業進步和國際事務中起著越來越重要的作用,愛國主義的內涵也更加豐富,愛國主義教育更注重教育學生學好本領,為祖國社會主義建設事業貢獻力量。從1956年之后的地理課程目標中,愛國主義的指向表現為“愛國主義和國際主義的精神”。除此之外,提高地理環境意識,加強環境保護、資源節約意識,成為新時期愛國主義的重要內容。地理課程目標中從1986年提出的“應結合鄉土地理教學,對學生進行熱愛家鄉的教育,使他們樹立把祖國建設成為社會主義現代化國家的雄心壯志”發展到2003年普通高中地理課程標準(實驗)的目標中“關心我國的基本地理國情,關注我國環境與發展的現狀與趨勢,增強熱愛祖國、熱愛家鄉的情感”等的地理課程愛國主義教育內容。

2.審美情趣追求的影響

審美情趣是人生的高級精神追求,能用來豐富人的精神內涵,提升人的綜合素養。地理課程的美育資源十分豐富。自然地理課程側重大自然的美,人文地理課程側重人文景觀的美。自然美能夠喚起學生對大自然的熱愛,激發學生熱愛祖國大好河山的情感;人文景觀的美則更多地承載了人類的創造美與思想美,能夠充實學生的情感,激發學生對生活和社會的熱愛。

從地理課程目標的發展歷史看,1988年之前的地理課程目標還未對學生的審美情趣提出明確要求,這是受到社會發展的步伐與人類認識世界的水平等的限制。隨著社會的進步,經濟的發展,人們的物質需要逐漸得到滿足,精神文化則成為人類追求的主流取向。1988年頒布的《九年制義務教育全日制初級中學地理教學大綱》中首次提及“使學生受到美育的陶冶”,之后頒布的地理教學大綱(課程標準)都有對學生的審美情趣培養做出了明確要求,2000年頒布的《九年義務教育全日制初級中學地理教學大綱》中提出:“對自然美和環境美具有一定的感受力、想象力、判斷力和創造力,初步養成健康的情感……”這部教學大綱對學生審美情趣的培養做出了更加清晰和完整的要求。新一輪地理課程改革啟動之后,審美情趣培養已從目標要求到滲透地理課程的內容中,體現了地理課程與時代發展相適應。

3.科學文化內涵的影響

科學文化是以自然界為對象,基于嚴謹的科學知識、規范的科學方法和理性的科學思想而形成的文化體系。求實與求真是科學文化的基本內涵,理性與規范是科學文化的價值觀,探索與創新是科學文化的根本使命,他們構成了科學文化的基本構架 。

科學思維是科學文化的高層結構,也是科學文化的精華所在,它一旦形成,便可以成為主體獲取知識的巨大的智力支撐和精神力量,使主體受益終身。而某種特定思維方式的形成,必然受到社會主流價值觀的影響,也是時代發展的一種必然結果。科學思維在地理課程中表現為認識“空間關系”、學會“空間思維”、解決“空間問題”,能辯證地看待人類與地理環境的關系。地理新課程提出的“學習對生活有用的地理”“學習對終身發展有用的地理”“培養現代公民必備的地理素養”等的課程理念,成為地理課程目標的核心導向、內容基礎和方法指引,體現出地理課程向學生滲透科學文化內涵,科學地對待地理事物的價值取向。

四、走向未來社會的地理課程目標探索與前瞻

不同時代的政治、經濟與文化都有不同的特征、形態和特色,在地理課程目標的發展演變中呈現一定的規律,這也為把握當下,探尋走向未來社會的地理課程目標的方向提供了依據,前瞻我國地理課程的發展方向將呈現如下特點。

1.順應社會發展潮流,更加彰顯信息時代特色

21世紀以知識經濟和信息社會為基本形態,目標要求將從學習掌握基礎的地理知識和地理技能,轉變到強化地理能力培養,具備健全的地理情感、態度與價值觀將成為時代的核心指針,學校地理課程目標將進一步全面充實,地理課程的內容也將不斷更新。一方面將緊扣以人為本、全面實施素質教育和培養創新人才的基礎教育發展主題,關注學生地理基礎知識與技能的掌握,更加突出那些在社會生產與生活中使用頻率高、價值大的知識,如資源、環境、人口、發展等內容。另一方面將增加信息技術元素,更加富于信息時代氣息,將反映現代生產和生活,體現現代生活方式和生活觀念的地理學新思想、新觀點、新理論和新方法等內容納入地理課程中,促進學生地理素養與創新品格的發展,未來的地理課程目標更新發展的周期將更短,更加貼合信息社會的需要,體現時代特色。

2.堅持地理科學取向,更加突出可持續發展思想

經濟全球化的過程強有力地改變了以往區域經濟自成體系的封閉狀態,在很大程度上更新了傳統的空間經濟觀念。人類社會進入后工業化時代、信息化時代,人地關系更加復雜,矛盾更加突出,只有對人地關系進行深刻、全面的認識,才能合理處理人地關系,實現人類社會的可持續發展。以人地關系為研究對象的地理科學在未來世界的發展中將位居重要地位。人類社會與區域地理環境之間在空間上和時間上的相互影響、相互滲透和相互作用將更加頻繁和深遠,只有建立在人地關系、區域協調發展思想基礎上的地理教育才更有助于認識和改善人類活動與地理環境之間的關系,促進人地關系的合理互動和良性發展。因此,未來的地理課程目標將更加關注地理科學的新進展,更加堅持地理科學取向,更加體現人地關系和可持續發展觀念。

3.滿足精神文化需求,更加注重人文素養培育

現代高科技推動下的物質革命,在給人類帶來豐裕的物質世界和富足的生活環境時,卻使人類陷入精神生活困頓、人文素養跟進不夠的尷尬境地。以往的學校課程過于偏重人們“何以為生”的科學指引,卻相對忽視“為何而生”的人文素養教育。面對現代高科技給人類帶來的精神危機、道德危機及生態危機,未來的地理課程目標將更加注重人文素質的培育。未來地理課程將能發揮地理學科在人文素養培育方面的獨特功能,更加重視可持續發展與全球視野,注重環境倫理教育、人口教育和國際理解教育,致力于改善人類社會的精神生活環境,努力培養出能適應和創新未來生活的全面發展的人。參考文獻:

[1] 劉碩.當代我國經濟發展方式轉變研究[D].山東輕工業學院,2012.

[2] 孔云.文化視野中的地理教科書研究[D].華東師范大學,2008.

[3] 課程教材研究所.20世紀中國中小學課程標準.教學大綱匯編(地理卷)/課程教材研究所編[M].北京:人民教育出版社,1999.

[4] 陳澄,樊杰.普通高中地理課程標準(實驗)解讀[M].南京:江蘇教育出版社,2003.

[5] 陳爾濤.地理教育與地理國情[M].北京:人民教育出版社,1997.

[6] 袁書琪,鄭耀星,劉恭祥.地理課程改革與建設的探討[J].課程●教材●教法,2002,(12):50-53.

[7] 王勝利.教育與中國社會主義社會的發展[D].天津師范大學,2003.

[8] 劉蘭,陳澄,姚荔.新中國成立后我國中學地理課程標準(教學大綱)中德育目標的變遷[J].課程●教材●教法.2006,(7):59-64.

[9] 金紅霞.課程的社會學基礎研究之反思與改進[D].天津師范大學,2011.

*本文引用的課程標準(教學大綱)的內容除注明外,全部來自課程教材研究所編《20世紀中國中小學課程標準.課程大綱匯編》,北京:人民教育出版社,1999. 不再一一注明。