雍正才是中國的制壺大師

黃棟華

中國的紫砂壺,從明代正式定型,到今天的500多年中,沒有一個朝代的把玩,從廣度和深度超過今天的“熱度”。今天的紫砂壺玩家,手捧名壺,言必顧景舟,而且前三年顧景舟與吳湖帆在1945年合作的石瓢紫砂壺,在嘉德拍出了1000余萬人民幣的“天價”。這一拍賣更使玩家對顧景舟的壺猶如吃了“鴉片”般興奮,千方百計去古玩市場“撿漏”,夢想自己成為千萬富翁。在顧景舟壺的帶動下,這幾年紫砂壺的價格一路飆升,達到歷史的峰值。

從中國的藝術品市場看,上品位、達到把玩收藏級的紫砂壺,基本沒有受到經濟大環境的影響。在剛剛過去的2013年,從鴻運齋以及江蘇省工藝大師的作品分析,價位在3萬至5萬元左右的壺,已成為市場的“搶手貨”。

面對這樣一個理性的市場,半年前,筆者與故宮副院長王亞民、故宮出版社副總編輯陳連營產生了共鳴——從故宮博物院藏的200余把紫砂壺中,挑選一批經典的紫砂壺,進行仿制,與今天當代的紫砂壺進行“歷史”的對話,找到紫砂壺的歷史脈絡。為此,王亞民副院長建議鴻運齋,把仿制的重點放在雍正的作品上。因為在康、雍、乾清三代藝術頂峰的年代,雍正的藝術鑒賞水平是最高的。他收進宮中的紫砂壺全是光素器,不刻一個字,也不允許在壺上留下名印,更不打皇帝年號印。

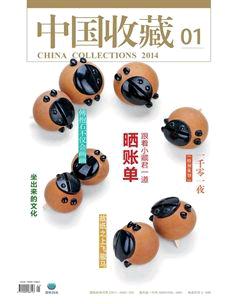

柿蒂紋扁圓壺、端把壺、圓壺、扁圓壺是雍正舊藏的作品,這四把光素器拿在手上仔細撫摸把玩,壺做得嚴絲合縫,器型看著舒服,撫摸壺體非常上手。從視覺上看,更是有種不可言語的精、氣、神。總之,雍正的紫砂壺在素雅中凝聚了制壺工匠高超的手藝。這些看似簡單的紫砂壺,體現了最高的制壺水平,尤其是器型的把握,做到了點、線、面的黃金分割,似乎多一點泥是過,少一點泥也是不到位。筆者在雍正紫砂壺的仿制過程中感悟到,在光素器中,雍正是一座不可逾越的高峰,即使被今人稱為泰斗級的顧景舟,他的光素器作品,也不過是雍正年代的“再現”,在技術上還沒有超越“雍正年代”。如顧景舟的上心橋、提璧壺、掇只壺等光壺,也不刻一字、一畫,而是以壺的精、氣、神征服人。這樣的壺藝特點,恰是雍正在200多年前對工匠制定的標準。所以,顧景舟在制壺的工藝上,只是達到了雍正年代的標準,遠非超越。

顧景舟曾對今天制壺借用各種工具以及模具時感慨道,隨著技術的發展,今天制壺已借用各種工具,可把壺做得更好、更精致,這沒有什么不好。而200多年前的雍正年代,做壺主要靠純手工藝,雍正年代的宜興工匠能把壺做得如此精致,已達到了“爐火純青”的制壺工藝。所以,通過對雍正年代四把紫砂壺的仿制,使筆者認識到,雍正皇帝才是紫砂制壺大師第一人,而顧景舟不過是學到了雍正紫砂壺的真諦,是當代紫砂工藝師中最出色的一位。