心智哲學視域下的夸張修辭研究*

邱 晉廖巧云

(1重慶交通大學外國語學院,重慶400074;2四川外國語大學教務處,重慶400031)

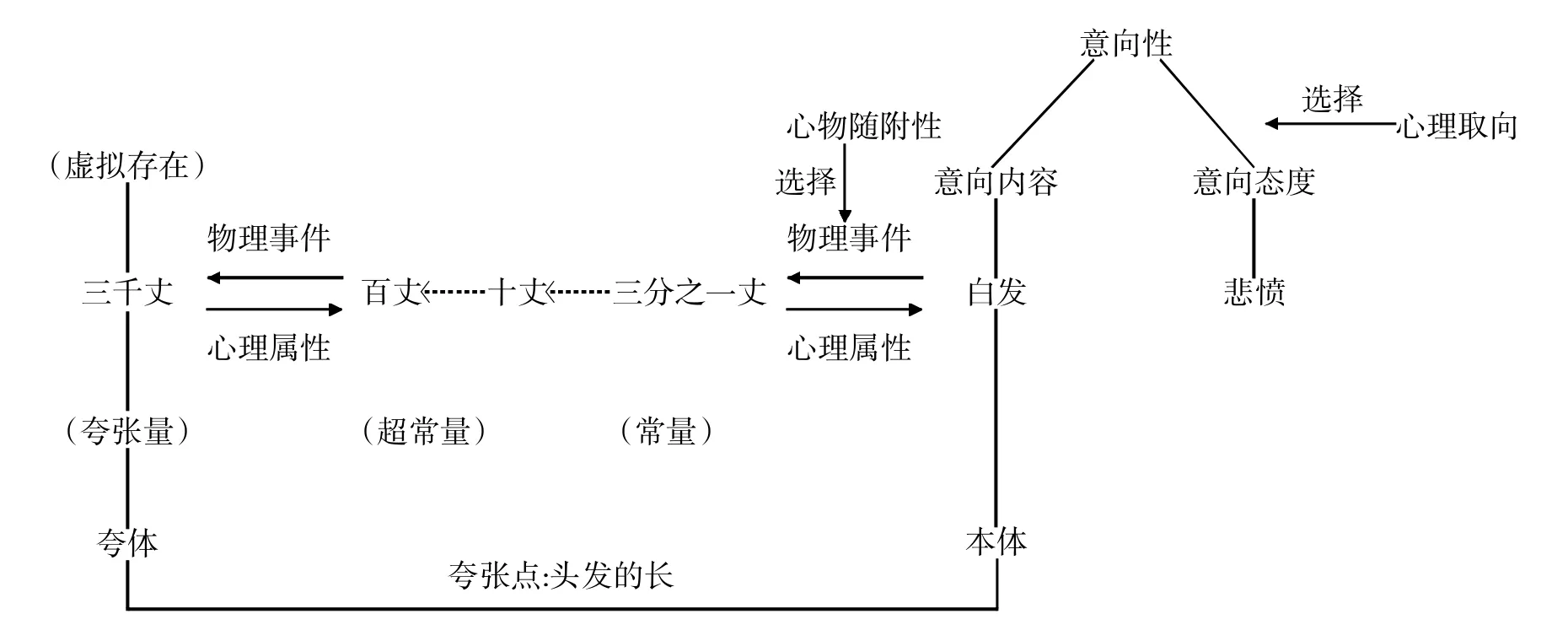

提 要 從心智哲學視角出發,夸張的生成始于認知主體的意向性,意向性決定了認知主體的意向內容(本體)和意向態度。認知主體通過感知本體的物理屬性獲得原初意識,經過一系列格式塔轉換,最終在大腦中形成對本體的心理感受,并涌現為一種具有新穎特質的語義成分——夸體。在夸張生成中,從本體的物理屬性獲得心理屬性的過程,是認知主體基于相鄰關系在本體的常量、超常量、夸張量的聚合系統中做出選擇的過程。

一、引 言

夸張是一種運用得比較普遍的修辭方式,顧名思義就是要使語言的表達夸飾鋪張,通過“運用豐富的想象,廓大事物的特征,把話說得張皇鋪飾,以增強表達效果”(《辭海》)。“力拔山兮氣蓋世”(項羽《垓下歌》)、“三十八年過去,彈指一揮間”(毛澤東《水調歌頭》)等都是夸張的經典名句。夸張表達看似脫離實際,甚至有悖情理,但卻是心智活動的表征。

學術界對于夸張的研究一直未間斷過。啟用中國知網(CNKI)輸入關鍵詞“夸張”搜索,1994年到2012年間的論文可以查詢到469篇,其中327篇涉及語言學領域,分別從修辭學、語用學、語義學、認知語言學等角度開展研究。縱觀已有的文獻,夸張修辭研究經歷了從描寫-表達論到認知-解釋論的歷程。描寫-表達論主要涉及夸張的起源(劉勰 2011;王充 1974等)、命名(陳望道 2008等)、分類(胡曙中 2008等)、語義構成(劉輝 2012等)、修辭特點(陳望道 2008;王希杰 1996等)、語用功能(黃冠 2010等)及英漢互譯(鐘馥蘭 2004)等方面,對于夸張“是什么”及“怎么用”進行了描述性說明,但并未深入到夸張修辭“為什么會產生”這個問題。而認知-解釋論研究借用認知語言學中諸如關聯理論(劉國輝 2008等)、理想化認知模型(宋靜輝 2012)、構式語法(高群 2012)等相關理論對夸張的生成識解機制進行研究,對夸張修辭“為什么可能”進行探討。

總體而言,描寫-表達論的夸張研究多偏向語言現象的描寫,缺少讓人信服的理論解釋,大多數為“文學作品+例子+效果點評”的模式,解釋力不足,針對性欠缺。而認知-解釋論的夸張研究雖然開始粗略涉及認知層面,但多數研究僅是簡單套用一種或幾種理論來對夸張的生成識解機制進行勾勒和刻畫,對夸張修辭形成的初始條件、各種變量以及變量組合下的計算模型等考慮不夠充分。因此,本文嘗試從心智哲學的視角出發,對夸張修辭形成過程中所涉及的心智活動進行審視,以期能更好地回答夸張修辭為什么可能的問題,進而為夸張修辭的識解和應用提供心智層面的解釋依據。

二、夸張修辭的構成要素及相關問題

任何一種修辭的語義都是由一個本源體和一個修辭體構成,是從源模式到對象模式的映射結構(李晗蕾 2004:71)。對于夸張修辭而言,其本源體就是事物原形,即本體;而修辭體就是夸張表達,我們稱之為夸體。夸張修辭之所以被稱為“夸張”,就是因為其對事物具有夸大或縮小的描述。因此,本體和夸體是夸張構成至關重要的組成部分。本體和夸體之間的映射需要借助一定的媒介聯系起來,這個媒介就是事物原形(本體)與夸張表達(夸體)之間的主觀相似點,稱為夸張點。而夸張點要凸顯的特征,正是我們把握夸張的心理依據。比如:

(1)三十年,你不過是一柱煙。(余光中《隔水觀音》)

(2)山,快馬加鞭未下鞍。驚回首,離天三尺三。(毛澤東《十六字令》)

例(1)中,作者把“三十年”的時光夸張表達為“一柱煙”,對于這個夸張來說,本體是“三十年”,夸體是“一柱煙”,夸張點為“時間過得極快”。在這個夸張表達中,夸張點凸顯的是時光飛逝的特征,將三十年的時間夸張表達為一柱煙的時間,屬于縮小夸張。例(2)中,本體是“(山)”,夸體是“離天三尺三”,夸張點是“山高”。“離天三尺三”的高度是現實世界中不可能出現的高度,突破了現實世界存在的常量、超常量范疇,進入到了夸大夸張的認知范疇。可以看出,夸張表達的事物的本體,如“三十年”、“山”是現實存在的,但夸體“一柱煙”(那么快的三十年)、“離天三尺三”(那么高的山)的現實世界是不可能出現的,非現實特征形成的超常量正是我們主觀感受到的夸張點,是聯結本體與夸體的虛擬存在。反之,語言表征的主觀感受在現實世界中還有實現可能,夸張表達則無以形成。

三、心智哲學與夸張修辭研究

心智哲學視角下的語言研究涉及如下三點假設:(a)語言最基本的性質是基于心智的,(b)感覺信息的表達是語言運用的基礎,(c)語言所表征的是心理特征。(徐盛桓 2011a:4-5)

循此推論,夸張作為一種常見的語言表達形式,必然是基于心智的;它所表征的不是直接的外部世界,而是心理。然而,心智是抽象的,是看不見摸不著的。所謂心智的計算和表征,也是我們假設的心理過程。因此,要說明心理信息是如何被語言符號表征,成為我們日常所見的語言表達式,正是下文擬探討的問題。我們的研究大致按徐盛桓(2011a:5)擬定的步驟展開:

1)在語言運用中,感覺和感受的過程是從什么時候開始的?

2)哪些主要變量在語言表達中起作用?

3)這些變量如何組合成為計算模型?

4)計算過程和結果是如何在大腦里表征的?

5)大腦的表征又是如何被語言表征的?我們嘗試設計一個適用于夸張修辭的計算模型,以期說明夸張修辭的心理運作機制,為夸張修辭研究提供心智方面的解釋。我們的基本觀點是:夸張以意向性作為研究的發端,中間運用了諸如心理屬性、心物隨附性、涌現、主觀虛擬存在等心智因素,最終生成實實在在的夸張語言表達式。

1.夸張修辭的生成始于意向性

意識是人腦對客觀事物的主觀反應,是認知主體對外界事物的感知和感受。在語言運用中,感知和感受的過程是從什么時候開始的呢?心智哲學的研究告訴我們,作為對象性活動之始的有意識和知覺的活動,是從意向性開始的(廖巧云、徐盛桓 2012:48)。

意向性是人的心智能力的重要特征(Jacob 1997:77),是人的對象性活動得以進行的首要的心智條件。具體就夸張而言,夸張表達是人們的一種對象性活動,本體夸體在心智里所呈現的具體的或虛幻的事物,從根本來說來自即時或過往的感知,是根據意向性做出的選擇。從這個意思上說,夸張修辭是從意向性開始的。

美國心智哲學家John Searle(1980)較早地將意向性概念引入語言研究。他通過對比意向性活動和言語行為對事物的表達,指出兩者在結構層次上是類似的。Searle進一步指出,意向性在語言層面的結構特性就在于某一種心理模式及其對內容的描述構成了意向狀態。基于這一認識,Searle(1983:9)把精神狀態的指向性或關指性(aboutness)稱為意向性。根據這一描述,意向性最重要的兩個特征就是關指性和表征性。關指性指話語表達具體關指的內容是什么,即意向內容。表征性反映了說話主體寄托在話語里的心理狀態,是主體對話語關指對象的態度,即意向態度。心理學研究表明,注意(attention)在信息加工過程中有特殊的重要性,意向性就是要在注意的選擇中做出選擇和定位,即意向內容和意向態度的選擇和定位(轉自何愛晶2012:146)。具體到夸張修辭而言,意向內容就是夸張表達的本體;意向態度就是認知主體在使用夸張表達時所具有的諸如希望、喜歡、懷疑、憎恨、畏懼等心理狀態。比如,上文提到的項羽的《垓下歌》中的第一句“力拔山兮氣蓋世”,其意向內容就是本體“力”和“氣”,意向態度即豪情萬丈。為什么會有豪情萬丈的意向態度呢?眾所周知,項羽作為反秦義軍的領袖,卓絕超越、氣概一世,該意向態度就是項羽在這樣的自我認知中發生的。但面對四面楚歌的慘敗結局,項羽感慨萬千,涌出一種英雄末路的“時不利兮騅不逝”的悲嘆。意向態度的選擇反映在語言的運用上,就是以什么樣的心理取向來敘述這個事件。因此,開篇氣勢越豪邁,越能和后面的慘敗形成強烈對比。項羽在開篇通過夸張的手法讓我們領略了一個舉世無匹的英雄形象,但通過前后文強烈對比,更讓我們為悲情的英雄而哀嘆。

2.心理屬性與夸張修辭

意向性對夸張關指內容和取向態度做出定位之后,夸張表達的建構就在意向態度的統制之下,由所關指的事物即本體的物理屬性主導,通過本體的物理屬性作用于人的心理所獲得的感受作為夸體實現了。但需要特別指出的是,本體的物理屬性和表征與夸體的主體心理感受之間是以夸張點為媒介相匹配的。例如夸張表達“氣沖斗牛,聲震天地”,其所關指的就是本體“氣”和“聲”,本體的特征作用于人的心理所獲得的感受形成夸體“沖斗牛”、“震天地”,本體和夸體之間通過兩者的主觀相似點即夸張點“氣勢盛”、“響度大”聯接起來,從而實現了夸張表達。在心智哲學中,人們將這樣的感受稱為事物的“心理屬性”。

“心理屬性”概念有數種,我們在此援引的是戴維森(Davidson)的界定。戴維森1970年在論文《心理事件》(Mental Events)中提出“異常一元論”(anomalous monism)或“屬性二元論”(property dualism)的觀點,并認為物質有物理屬性(physical property)和心理屬性(mental property)兩種。物理屬性指事物本身可驗證的物理生化屬性,生理屬性則是由物理屬性作用于認知主體后所激發的對該事物的心理感受。心理屬性不是事物本身所具有的屬性,但它在一定程度上又從屬于物理屬性,因此心理屬性具有隨附性(supervenience)。

夸張就是以本體事物的物理屬性為主導,通過人們對事物的物理屬性進行某一心理感受的描述而得以實現的。也只有基于某一特定的物理屬性,才會有夸張點的立足點,從而生成特定的夸張表達,在這個意義上可以說物理屬性是主導的。需要指出的是,基于物理屬性的直截了當的描寫不是夸張。依據前文的論述,夸體不是真實存在的物理實體,而是我們主觀感受到的虛擬存在。夸張的表征要由心理做出一系列運算后再通過描寫實現。在夸張表達生成中,對從事物的物理屬性到心理感受(即心理屬性)的過程,是認知主體通過對事物的相鄰關系延伸的把握,在表達度范圍內對相鄰環節做出選擇的過程(廖巧云 2008),是認知主體基于相鄰關系,在本體的常量、超常量、夸張量的聚合系統中做出選擇,最終將其表征生成定位于夸張量的過程。事物的相鄰(相似)關系分析徐盛桓在《心理模型與類層級結構》(2007)中已做過詳細的論述,這里不再贅言。

3.心物隨附性與夸張修辭

心智哲學所研究的心物隨附性問題歸根到底就是認知主體的心理感受同物理事件的關系問題。戴維森對心物隨附性做出如下描述:“不存在這樣的兩個事件,它們在所有物理方面是相同的,但在心理方面有所不同;或者說,一個在物理方面沒有任何變化的對象在心理方面也不可能發生變化。這種依賴性或隨附性并不蘊涵依據規律或定義的可還原性。”(轉引自陳曉平 2010:71-80)基于以上描述,我們將心物之間的隨附性理解為這樣一種關系,即心對物既有一定程度的依賴性,又有一定程度的自主性;既依賴又自主,這就是心物隨附性的特性。具體而言,同一個物理事件,所造成的心理影響力的大方向是一致的,這就是心物隨附性中心對物依賴的一面。例如時間,在正常情況下人們都會以快慢來關指,而不會以形狀、顏色等其它因素來關指,這就是“大方向”。上文提到的毛澤東的《水調歌頭·重上井岡山》中“三十八年過去,彈指一揮間”,就是把三十八年這么長的一段時間說成是像手指一彈這么短的瞬間,意指時間過得飛快;賀鑄《搗練子·斜月下》中“不為搗衣勤不睡,破除今夜夜如年”又將一夜比作一年那么長,意指夜長難熬,時間過得極慢。以上例子都說明夸張表達中心理感受對物理事件依賴的一面,但如何激發出不同的心理感受、激發出怎樣不同的感受,就是心物隨附性中心對物自主的一面。時間既可被感受主體感受為“彈指一揮間”般的快,亦可感受為“如年”般的慢。總之,如果沒有依賴與自主并存這樣的心物隨附性,一個物理事件可以隨便地激發出任何的心理屬性,那么世界就變得不可理喻了;反之,如果一個物理事件只能激發出同一種心理感受,那么世界就會顯得乏善可陳,語言表達便會顯得蒼白無力。

如前所言,夸張表達的生成是先根據意向性的關指性獲得本體,然后根據本體選擇合適的物理事件表達為夸體。夸體的選擇也受心物隨附性的統制,既有一定的依賴性,又表現出一定的自主性。試看趙嘏“夕陽樓上山重疊,未抵閑愁一倍多”、南唐后主李煜“問君能有幾多愁,恰似一江春水向東流”、李清照“只恐雙溪舴艋舟,載不動許多愁”。這三例夸張表達的本體都是“愁”,認知主體在夸體選擇上的心理感受依賴于“愁”這個物理事件的特征,“愁”是一種看不見、摸不著、嗅不出、聽不到的情緒。正是由于其不確定性,趙嘏將“愁”自主地感受成了體積,并用層巒疊嶂的群山來比較、襯托;李煜將“愁”自主地感受成了長度,用流不盡、淌不完的滔滔江水來鋪張愁緒;李清照則將“愁”感受成了重量,凝聚、滯重,連船也載不動。總之,對于相同的本體,不同的認知主體根據自身的自主意識而得到不同的心理感受。

4.涌現下的主觀虛擬存在與夸張修辭

人們感知一個事件,首先是通過眼耳鼻舌身等感官感知該事件的物理屬性,并獲得對它的原初意識。隨后,在個人記憶和過去經驗的基礎上,通過回憶、聯想和想象對原初意識實施格式塔效應操作,從而獲得可能超越客觀對象的新的心理映像,即反思意識。由此認為:原初意識是反思意識的基礎,反思意識是原初意識的擴展:即感知主體在感知客觀外界事物的基礎上進行反思,而擴展出一個新的意識體驗。這個反思的過程最終體現為事件的涌現。

關于“涌現”,心智哲學與語言研究認為,一組相對完備的成分以某種方式結合并相互作用,會出現新的涌現事物(emergent substance),同這樣的事物一起出現的屬性,稱為涌現屬性(emergent property);涌現事物及其涌現屬性是具有一定自主性新質的現象(徐盛桓 2011b:332)。夸張所表達的內容,正是涌現事物及其涌現的新質。我們以毛澤東《長征》中“五嶺逶迤騰細浪,烏蒙磅礴走泥丸”為例。這兩句詩展現的是紅軍眼中的長征路,其中,“騰細浪”和“走泥丸”都是夸張的表達,它們所表現出的情景就是涌現事物:連綿起伏的五嶺山脈,不過是一道道細小波浪在翻滾;氣勢磅礴的烏蒙山脈,只是幾顆滾動著的小小泥球。“逶迤”、“磅礴”是認知主體對夸張本體五嶺、烏蒙山勢的原初意識,而夸體“細浪”和“泥丸”則分別是根據五嶺山脈綿亙起伏的物理特征以及烏蒙山脈巍峨雄偉的物理屬性涌現出的心理感受。這里為什么會選擇縮小夸張的表達呢?這是由意向性做出的選擇,在此首詩中,本體愈大愈顯紅軍長征艱難,而夸體愈小愈突出紅軍對困難的蔑視。

在上一例中,“細浪”、“泥丸”是主體對事物反思產生的新的心理映像,屬于反思意識,不存在物理實體,是虛擬存在的;但它們又是人們經常提到見到的,在我們大腦里是可感知、可察覺的,因此被稱為主觀虛擬存在。徐盛桓(2012)認為,主觀虛擬存在是在人們的感官上可以真實地感覺到的某類映像或意向。這樣的心理感受是感知主體在已有的記憶的影響下和在一定的意向性的支配下,對所獲得的視覺刺激做出聯想和想象的結果。主觀虛擬存在是涌現的結果,因此具有新穎性。而這樣的心理感受一定會體現不同程度的創新意識,以至于這樣的主觀虛擬現象與相關的感覺刺激之間的聯系,可能是意想不到的,很新穎獨特的,并且這樣的主觀虛擬現象一般不能簡單地還原為同它相聯系的外部刺激。這也說明了為什么在上一例中,本體“五嶺”、“烏蒙”涌現出的結果是“細浪”、“泥丸”,這正是基于相關的感覺刺激與主觀虛擬存在之間的共同點的聯系,即夸張點的存在。“五嶺逶迤騰細浪”的夸張點是(五嶺山脈)綿亙起伏的物理屬性,“細浪”的心理感受就是依賴于這一物理屬性生成的;同理,“烏蒙磅礴走泥丸”的夸張點是(烏蒙山脈)巍峨雄偉的物理屬性,“泥丸”的心理感受的生成同樣是依賴于這一物理屬性的。但這里的“細浪”、“泥丸”并不是真正的“細浪”和“泥丸”,也不能還原為五嶺山脈、烏蒙山脈,它們是涌現出的一種新質,是大腦神經系統造成的心智過程的產物,因此這種新穎性具有不可還原性。最后,需要特別指出的是,在現實生活中,像細小波浪一樣的山以及像微小泥球一樣的山都是不存在的,這再一次證明了夸體是我們主觀感受到的虛擬存在。

四、夸張修辭計算模型分析圖

從心智哲學來說,夸張的生成是從意向性開始的。意向性的關指性和表征性在夸張生成中體現為說話人想要表達的意向內容和意向態度。就夸張表達而言,意向內容就是夸張的本體,意向態度就是認知主體所持有的語用目的,它是由認知主體對這個物理事件的心理取向來決定的。在意向性的統制之下,認知主體通過自身的眼耳鼻舌身等感官,感知夸張本體的物理屬性,獲得對它的原初意識。原初意識在個人記憶、經驗的基礎上,經過一系列格式塔轉換,造成聯想、想象的反思,最終在大腦中成對該事件的心理屬性,并涌現為一種具有新穎特質的語言表達式——夸體。需要指出的是,格式塔轉換過程涉及到心物隨附性的選擇問題,即認知主體根據心物隨附性中“自主意識”選擇合適的物理事件表達為夸體。在夸張生成中,從事件的物理屬性獲得心理屬性的過程,是認知主體在表達度范圍內對相鄰環節做出選擇的過程,人們在夸張本體的常量、超常量、夸張量的聚合系統中做出選擇,最終生成夸張修辭的語言表達式。

下面以李白《秋浦歌》中經典夸張表達“白發三千丈”為例,分析夸張修辭的計算模型。具體圖示如下:

圖1:“白發三千丈”的計算模型

夸張表達“白發三千丈”生成的發端是意向性,其意向內容為本體“白發”,意向態度是由認知主體對這個物理事件的心理取向來決定的:李白身處在小人當道、才士被排擠的社會中,意圖抒發其才高命舛、壯志難伸的悲苦愁情。認知主體根據心物隨附性中心對物的依賴性,選擇了白發(本體)的物理屬性——長度,具體量化為三分之一丈(大部分古人頭發長度的常量),從而獲得了物理事件的原初意識。在心智中,原初意識經過一系列格式塔轉換,具體表現為在一系列表達長度的無限集,如“三分之一丈…,一丈…,十丈…,百丈…,千丈…,三千丈…,萬丈…”的連續統中,自主地在常量、超常量、夸張量的聚合系統中做出選擇,最終生成以夸張量“三千丈”表達心理屬性的夸體。在現實生活中,“三千丈”長的頭發是根本不可能存在的,是虛擬的,因此夸體為主觀虛擬存在的語言表征。在這個夸張表達中,頭發的長是聯接本體和夸體的夸張點。

通過分析我們可以看出,夸張修辭計算模型圖形象地描繪了夸張生成中感覺和知覺是如何通過意向性開始的,在整個過程中有哪些主要的變量在起作用,以及這些變量是如何組合成為如圖所示的計算模型的。

五、結 語

人們運用語言的心智過程大體相似,都經歷了一個“意向-計算-表征”的過程。本文以夸張修辭為例,對類似語言現象形成過程中認知主體的心智活動展開研究,其中主要涉及的心智因素包括意向性、心理屬性、心物隨附性、涌現以及主觀虛擬存在等方面。在研究中,我們試圖建構一個合理地揭示夸張生成的心智計算模型分析圖,以期能為更多語言現象的心智層面的解讀帶來一些啟示。