哈爾施塔特:藝術墓地遇見骸骨教堂

美馨

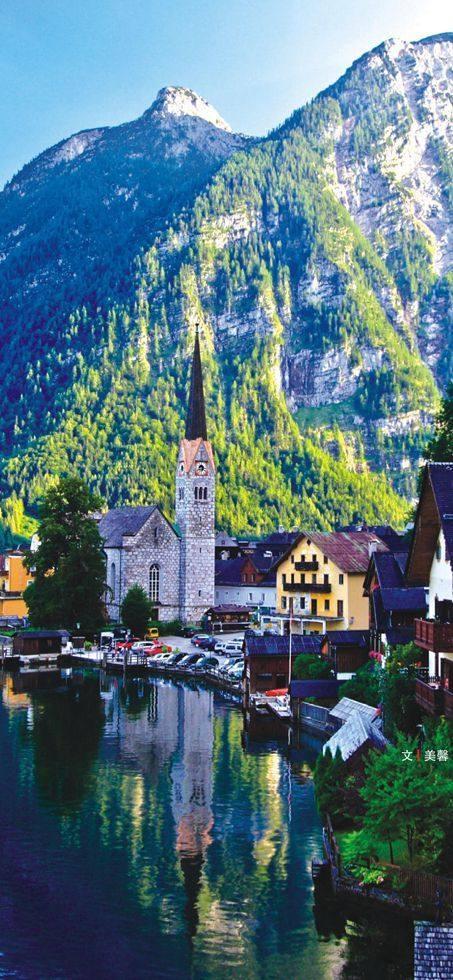

哈爾施塔特是一座小鎮,位于奧地利中部的薩爾茨卡默古特地區。這座夾在險峻的阿爾卑斯山中的小鎮,以壯美的山巒和清澈透底的高山湖泊而聞名,吸引著眾多的畫家、詩人、藝術家前往。

哈爾施塔特并不僅僅只有美麗的自然風光,還是奧地利著名的產鹽地,早在公元前900年,哈爾施塔特人就開始開采這里的鹽礦。而100多年前鹽礦工人的一次意外挖掘,一鋤頭竟然改寫了整個歐洲的歷史——從此,世界文化史上多出了“哈爾施塔特文明”這個專用名詞。

山水如畫的仙境小鎮

對木頭情有獨鐘的居民

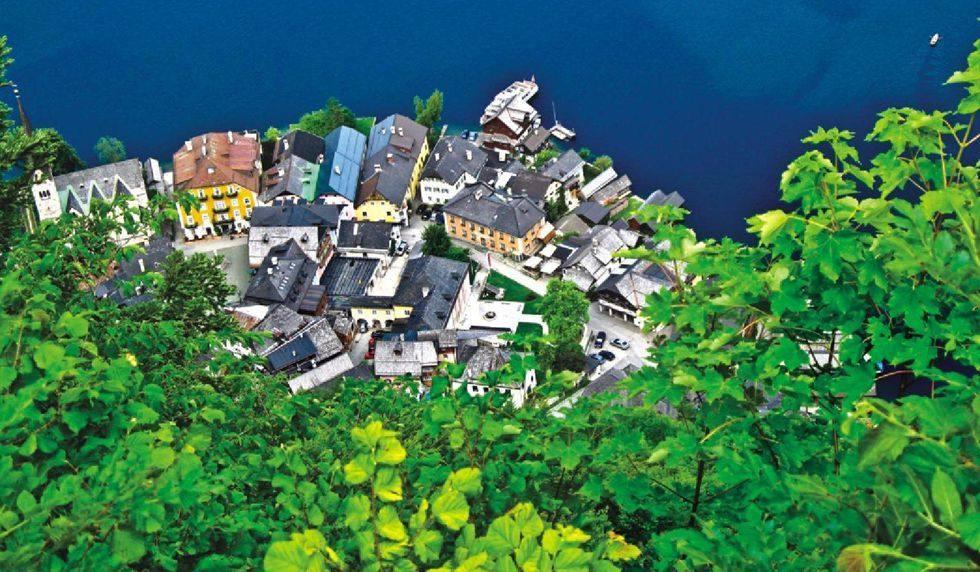

哈爾施塔特幾乎是一個與世隔絕的地方,沒有機場、火車站和大型碼頭,只有一個十分袖珍的汽車站。盡管位于奧地利中部,但從幾個主要城市去哈爾施塔特的交通都不是很方便。或許正是因為這種不便,使小鎮留住了童話般的風情——融化的雪水從阿爾卑斯山潺潺流下,在山腳匯聚成清澈的哈爾施塔特湖,而在海拔3000多米的險峻雪山和清澈透底的湖泊之間,哈爾施塔特鎮默默地存在了數千年。

哈爾施塔特的確是一個名副其實的“小”鎮,僅有800多居民,步行走遍整個小鎮,只需10多分鐘的工夫。小鎮里的房屋全都建造在陡峭的山崖和湖泊之間,錯落有致地分布在山坡斜面,雪白的外墻與黑色的尖形屋頂相映成趣。

有意思的是,這里的每戶人家都有自己的船庫——渡船是小鎮以前與外界聯系的唯一方式。只要不是在大雪覆蓋的寒冬,小鎮隨時都盛開著五顏六色的鮮花,每所木屋的窗口、陽臺都堆滿花卉,湖畔則有花團錦蔟的露天咖啡座。

哈爾施塔特人對木頭有一種難以言說的熱愛,這一點從遍布小鎮的木屋、木船就可見一斑。當地人喜歡把自己的家鄉稱作“木頭鎮”。走在狹長的小鎮上,各式各樣的木頭路標十分有趣,比如路標的木牌上畫著一位在床上呼呼大睡的男人,顯然這里是一家旅館;而如果外墻上裝飾著木頭做的魚,那肯定是一家美味的餐廳。此外,家家戶戶都在門口堆放著劈好的木柴。在小鎮,凡是能用木頭制造的東西,當地人決不使用其他材料。

在這樣一座袖珍小鎮上,還有好幾家傳授木工和木雕技藝的學校。越來越多的訪客到來,使小鎮多了些人間煙火氣。當地居民似乎個個都是藝術家,他們都將自己家的木門打開,出售自制的各種手工藝品,包括麻線編的裝飾品、民族風情的娃娃、小巧玲瓏的粗陶飾品、玻璃吹制的手繪彩球等。不過,最精美的還是木雕藝術品,普普通通的木頭,在當地人手中能魔術般變為各種可愛的小動物,或是現代感十足的生活用品。

在鎮上的任何一幢小木屋,當你推開窗戶,都能看到彌漫著水汽的哈爾施塔特湖,以及遠處云霧繚繞的阿爾卑斯山。哈爾施塔特湖的湖水清澈幽藍,全都來自阿爾卑斯山脈融化的冰雪,湖水水質極佳,可以直接飲用。

為哈爾施塔特湖注入湖水的,是阿爾卑斯山脈北部最為壯觀的達赫施泰因山。這座石灰石山奇峰凸起,海拔2995米,山頂上有大量的冰川,在海拔約2700米處,還有一座舉世聞名的觀景臺——達赫施泰因天行橋。天行橋有“阿爾卑斯山的陽臺”之稱,站在天行橋上,展現在眼前的是一幅360度的阿爾卑斯群山英姿。每當日落,殘陽把余暉灑向頂峰,這種壯美的場景就是奧地利人感到驕傲的“阿爾卑斯山的火焰”。

繁榮的秘密

開采了近千年的鹽礦

在燈紅酒綠的現代社會,哈爾施塔特小鎮的許多事物都保持著千年以前的那種原汁原味。“山中只數日,世上已千年。”這句話或許是對哈爾施塔特的最好寫照。

小鎮背后的半山上有一座叫做“歷史之門”的博物館,這的確是一個非常形象的名字,推開博物館的大門,人們仿佛穿梭了時空,回到了久遠的歷史之中。

遠古時代,哈爾施塔特和周邊的達赫施泰因山都被海水覆蓋著,滄海桑田的變化之后,海床變成了雄偉的山脈,海鹽卻在巖石里沉淀下來。因此,哈爾施塔特人很早就開始在這里采鹽,并因此而致富。博物館里陳列的舊時鹽礦工人使用過的衣服、工具,靜靜地向每一個前來參觀的人訴說著那段輝煌的歷史。

公元前900年起,哈爾施塔特人就開始開采這里的鹽礦。他們每天都要爬上落差400多米的山峰,再通過木制滑道下滑到深深的礦坑底部,用早期簡單的工具敲下一塊塊含鹽的礦石,再將沉重的鹽礦石背出礦坑,送到山下,用蒸餾的方法將鹽析出、烘干,送往全國各地。

鹽在當時是一種非常珍貴的資源,因此鹽礦為小鎮帶來了繁榮,也為當地的主教、貴族乃至維也納皇室帶來了豐厚的財政收入。在小鎮的廣場上,人們塑造了一尊背著木制大鹽桶的鹽礦工人雕像,來紀念這群為哈爾施塔特帶來繁榮的早期居民。這里童話般優美的環境和繁榮的鹽業經濟吸引來眾多尋求浪漫的畫家、詩人和作曲家,留下了大量的精美建筑和藝術品,小鎮中心始建于公元748年的圣米高教堂、1320年建立的耶穌教堂都是其中的佼佼者。

如今,已經入選《世界文化遺產》的哈爾施塔特鹽礦依然保留著當初的樣貌,甚至還有一個鹽礦仍在使用,并對游人開放。穿上厚厚的保暖服,導游就會帶你坐上木制滑道上的推車,進入山腹中寒氣逼人的礦坑深處。雖然鹽業早已不是哈爾施塔特的經濟支柱,但這里的礦工仍然一絲不茍地敲擊著礦石,重復著古老的制鹽方法。最后,這里的鹽會被染上各種可愛的顏色,裝在精美的玻璃瓶中,成為小鎮最受歡迎的旅游紀念品。

震驚考古界的發現

全歐洲最早的鐵器遺址

哈爾施塔特的古老遠不止于此。在歐洲文明史乃至世界史上,“哈爾施塔特時期”是一個響亮的名字,代表著西歐和中歐鐵器時代的開啟。

在哈爾施塔特鹽山谷地的出口處,高于哈爾施塔特湖約450米的地方,有一座史前古墓遺跡,這就是歷史學中著名的哈爾施塔特史前文明遺跡。

遺跡的發現過程注定將被載入史冊。1846年,當時鹽礦的工人在挖掘礦山的時候,意外挖掘到一片墓葬。起初,忙碌的工人們并沒有在意,只是簡單地把事情報告給經理。碰巧的是,當時鹽礦的經理喬納·拉姆紹爾是一名業余考古學家,他對這片墓葬產生了濃厚的興趣。經過研究,拉姆紹爾認為這片墓葬十分特別,最初挖掘出來的骨骸和器物已經顯示出了極高的考古學價值。

在接下來的20年里,“不務正業”的拉姆紹爾帶領工友們對礦山中的墓葬進行了細致的考古發掘工作。這個墓地超乎想象地巨大,在大大小小共2000多座墓葬坑中,一共出土了1000多具較為完整的骸骨和難以計數的各式青銅器、鐵器。在那個還沒有發明照相機的年代,拉姆紹爾對挖掘工作十分嚴謹和敬業,他詳細地丈量、記錄了每一個墓穴的各項相關數據,然后用水彩畫筆描摹出墓穴的形狀、各種文物的具體方位、放置狀況,盡可能地詳細記錄之后,才將文物移出收藏。

這個偉大的鹽礦經理和參與挖掘的工人們并不知道,他們的這次發掘工作具有多么重大的意義——后世的歷史學家用碳14法測定了這些工具的年代,其中最早可以追溯到公元前10世紀。這個墓葬成為歐洲已知最早的鐵器時代遺跡,公元前8—6世紀中歐占主導地位的文化也直接被命名為“哈爾施塔特文明”。毫不夸張地說,礦工們的挖掘改寫了整個歐洲的歷史,也推動了世界考古學的發展。

如今,那些歷盡滄桑終于重見天日的鐵器和青銅器,正靜靜地躺在“歷史之門”博物館里,隔著玻璃與后人們默默對視。

藝術墓地與骸骨教堂

墓地“使用權”只有10年

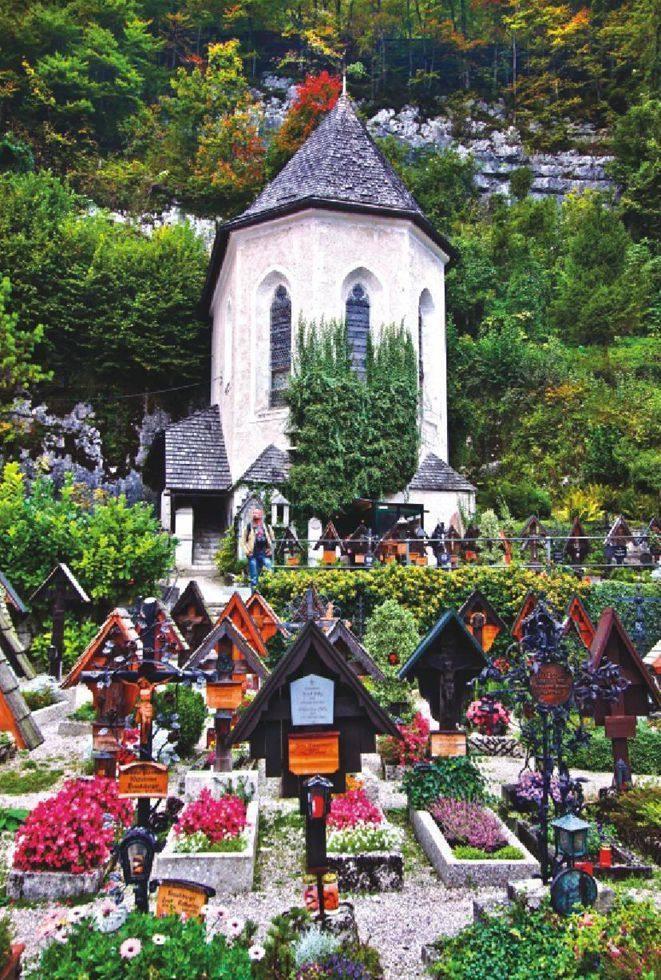

數千年的歷史傳承,讓小鎮擁有了獨特而淡然的隱士氣質,讓每一個來到這里的人沉醉其中,不愿離去。在小鎮的魔力下,就連陰森可怕的墓地,也仿佛變成了一件精雕細琢的藝術品。

小鎮墓地位于半山上,是一個從山腰伸展出來的平臺。墓地很小,只有約30平方米,綠樹隨意地生長在墓地的某個角落,鮮花盛開在每一塊墓碑的周圍,偶爾會有白發蒼蒼的老人,帶著一束鮮花,來到某一塊墓碑前,跟逝去的人說說話。十來塊造型各異的墓碑整整齊齊地排列在墓地上,有木制的,也有鐵制的,刻著圣母像、小天使、花朵等讓人覺得溫暖的圖案。

細心的游客會發現,墓碑的主人死去的時間并不長——多數在十年以內。小鎮的規劃里,數百年來只有這一個墓地,鎮外更大的公墓,是最近幾十年才修建的,那么,那些在上千年漫長歲月里死去的人們,埋在了何方?

答案在墓地一旁的圣米高教堂里。教堂里有3個不同時期建造的祭壇,給這里增添了一分莊嚴和肅穆。那些更早時間里逝去的人們,最終長眠在教堂的納骨堂里。

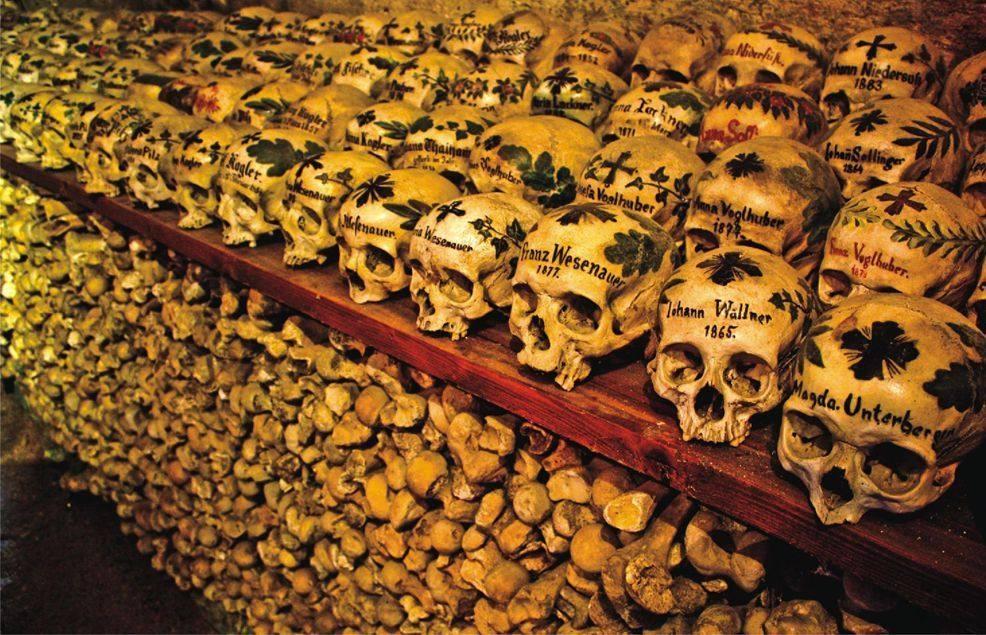

原來,隨著鎮上人口的增長,千年前規劃好的墓地已經無法容納逝去的人,夾在山與湖之間的小鎮也找不到其他地方埋葬尸骨。所以,不知從什么時候起,鎮上就形成了一個獨特的習俗——死去的人們在入葬10年之后,親屬會將骸骨從墓地里取出,清理后只保留腿骨和顱骨,在太陽下暴曬數周,使骨骼呈現出柔和的象牙色,再由親屬或專業的納骨師繪出死者的名字、逝去的時間,再用象征光榮的橡樹葉、象征勝利的月桂枝葉、象征生命的常春藤、象征愛情的玫瑰等植物進行精心的裝飾后,陳列在納骨堂里,供后人憑吊。

如今,納骨堂里放置了大約1200顆顱骨。經過悉心彩繪的顱骨,帶給人們的不再是毛骨悚然,而是如秋葉般的靜美。“我們曾經就是現在的你們,你們終將成為現在的我們,”納骨堂門口意味深長的一句標語,道盡了人世間的生死輪回……