丁肇中從磁器口走出的“科學沙皇”

文+文梓光 圖+楊維 李晶

丁肇中從磁器口走出的“科學沙皇”

Samuel Chao Chung Ting Famous Physicist and His Early Days in Chongqing

文+文梓光 圖+楊維 李晶

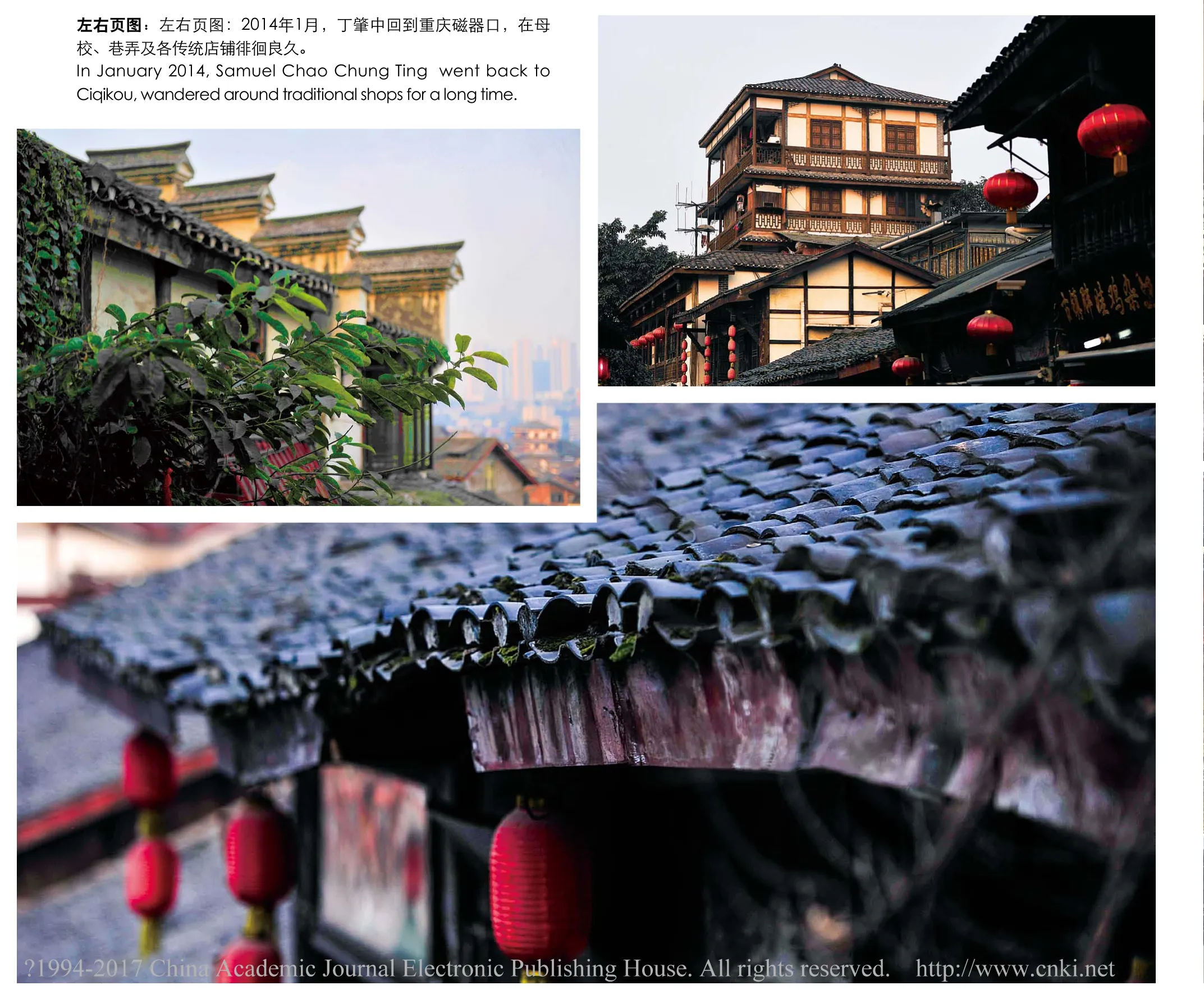

數十年后,丁肇中回到了磁器口。磁器口老了,丁肇中也老了。

但是,回憶卻永遠保持著光鮮亮麗。當丁肇中重新踏上那條青石板老街時,科學家的那份嚴肅消失得無影無蹤,反而像個孩子似的興奮,他仿佛又回到了“逃課看戲法,沿街吃美食”的孩童時代。

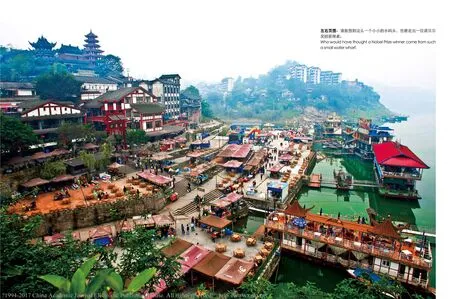

左右頁圖:誰能想到這么一個小小的水碼頭,也曾走出一位諾貝爾獎的獲得者。Who would have thought a Nobel Prize winne rcame from such a small waterwharf.

英文導讀: Samuel Chao Chung Ting lived in Ciqikou when he was a child. Half century later, he came back to Chongqing and found everything has been changed forever.

瑞士湖畔的科學王國

2013年4月3日,諾獎得主、美籍華裔物理學家丁肇中率領的團隊宣布發現超過40萬個正電子,這些正電子可能來自人類一直尋找的暗物質。關于暗物質,最常聽見的一句話就是:“它在宇宙中所占的比例,遠高于目前人類所有能看到的常規物質。”探測暗物質一事,關乎人類對整個宇宙形成、演化的理解和完善。而隨著丁肇中的這一發現,那些曾經只存在于書本上的無所不在又無跡可尋的暗物質,似乎正從理論預言走向現實。

瑞士日內瓦的萊芒湖是著名的度假勝地,但在湖畔一座3層的小樓里,一群來自印度、瑞士、德國各地的科學家卻忙碌不停。隨著他們的手指翻飛,在距此五千公里外,一個白色的大家伙正展翼翱翔在太空近地軌道,一刻不停地捕捉著宇宙中關于“暗物質”的點滴信息。

小樓正上方的辦公室被各式顯示器擠滿,無數反饋回的數據如群星閃爍,一位老人正目不轉睛地盯著這些神諭般難以領會的數字,他便是丁肇中——這個百億歐元研究計劃的大腦。

從AMS基地的太空監測員到正質子對撞機的操作者,丁肇中的龐大團隊由數百名科學家組成,來自中國、美國、法國、德國和意大利等地。這個瘦弱的老人,究竟是如何搭建起了這么一個龐大的“科學王國”?

“真好玩,你怎么頭朝下?”

佛羅里達州東海岸的梅里特島,身高36米多的“奮進號”航天飛機矗立在肯尼迪航天中心的39A號發射井臺上,在陽光下顯得光彩照人。“奮進號”建造于1991年,是用來接替夭折的“挑戰者號”。“挑戰者號”在升空73秒之后發生解體和爆炸,7名機組人員全部喪生,太空探索除了風光之外,還有巨大的危險。

相對于普通人,奮進號的發射更是緊緊揪住了丁肇中的心,因為這個他為之傾注17年心血的大家伙是無論如何不能出事的。8噸重的太空粒子探測器(以下簡稱AMS)將被安放在國際空間站上,是丁肇中尋找傳說中最神秘的“暗物質”的關鍵道具,也是丁肇中科學王國最重要的一塊拼圖。

如此重要的探測器當然價格不菲,它花了15億美元。期間一波三折,先是2003年原本計劃搭載AMS的“哥倫比亞號”航天飛機墜毀;2006年,德國人又研制出了“帕梅拉”探測器與欲取代AMS;再后來連原定安裝AMS的國際空間站也發生大火。

除了波折不斷,結果也是一個未知數。即使探測器發射成功,在太空尋找暗物質存在證據的可能性也非常小。丁肇中團隊的一位科學家坦言:“就像是在暴風雨中去跟蹤一滴雨的蹤跡。”因此,媒體也對這一項目再三質疑,稱它就像是 “妄圖傾聽最古老的宇宙深處的回聲”。

面對公眾壓力,美國政府匆匆派出一個臨時專家團隊對暗物質探索計劃進行重審。丁肇中十分不滿,針鋒相對地回應道:“這就是為何我讓能源部派一流的專家來看我們的項目,讓他們清楚地看到我們做了什么。如果派來的都是三流的專家,他們只會說,為什么能源部投資丁肇中的項目,而不投我的?”

好在最后奮進號發射成功,當奮進號將6名宇航員送上國際空間站,他與宇航員對話時,每個人都期待這位夙愿得償的老人到底會發出怎樣的感慨?誰知丁肇中對首席宇航員說的第一句話卻是:“真好玩,你怎么頭朝下?”

大科學家的“吉普賽式童年”

在同事們眼里,這位德高望重的科學泰斗除了學術上的造詣外,給人印象最深的便是直率,即使是在物理學家中,丁肇中也算得上特別“耿直”的一位。丁肇中曾坦言自己的題字大多是由夫人代勞,也曾在面對記者采訪時表示科研就應該是“一言堂”,稱:“那么多科學家之所以愿意聽我的意見,是因為到目前為止,在科研上,我從來沒有做過錯誤的決定。要曉得,科學不能投票,大多數人的意見并不代表科學。科學不是少數服從多數,是少數人用實踐去推翻多數人。”

而丁肇中自己,則認為這種直率的性格,和自己在重慶的經歷不可分割。

丁肇中的童年是“吉普賽式童年”,因為那時的他始終在搬家。1936年,他生于美國密歇根州,后來在重慶、南京和青島上學,1948年又去了臺灣。再回到美國,經歷了密歇根大學、哥倫比亞大學、麻省理工等著名學府的深造后, “因為發現了一種新的基本粒子”,他于1976年獲得諾貝爾物理學獎。

從1937年到1945年底,丁肇中在重慶度過了8年的童年時光。這不僅讓丁肇中能說一口流利的重慶話,也讓他對重慶這個第二故鄉充滿了濃厚的感情。

當時的重慶正遭遇日軍敵機轟炸,他清晰地記得天天都有日本敵機從頭頂飛過,上課時間斷斷續續,經常在玩。但只要一回到家,丁肇中做大學教授的父母就會對他講述一大堆故事:牛頓、法拉第、麥克斯韋爾……

重游故地磁器口

時隔數十年,2014年1月,丁肇中回到重慶,故地重游。

“現在的重慶變化太大,已經找不到當年的影子”,丁肇中說。關于幼時在重慶的生活記憶已經比較模糊,更何況現在的重慶和他1979年回來時都已大不一樣。不過,他還記得當年躲日本大轟炸躲防空洞的情景,也還記得很多重慶的地名,兩路口、磁器口、沙坪壩這些地方他一直記得,但坐車經過時卻已經找不到當年的模樣。

本頁圖:磁器口的人來了又去,而磁器口千年如故。Men com e and go,but Ciq ikou rem a in the sam e as w ha t it w as thousands of yea rs ago.

丁肇中母親曾任教二十八中,這里也成為了他的第一站。在“丁肇中教室”,78歲的丁肇中像小孩子一樣坐在“幼年丁肇中”銅像前合影,還對大家坦白:“其實我小時候真的對學習不怎么感興趣。”隨后,他在黑板上用粉筆簽下了自己的名字。拿著粉筆,他又幽默地講起故事:“我父親過去上課,就一手拿粉筆,一手拿煙。有時候拿反了,就把煙頭拿來寫字,粉筆含在嘴里”,大家全被他逗樂了。

在參觀二十八中的“抗戰教育博物館”時,看到展出的“沙坪壩中心國民學校公民訓練細目”中有這樣一段話:“別人和我爭論,我心平氣和地回答,在我和別人之間肯犧牲自己的成見。”丁肇中說:“每次我做實驗時,別人都反對我,但是我堅持自己的意見,最后取得了成功。所以,做科研要學會堅持自己的意見。”

從二十八中出來后,丁肇中來到了磁器口老街。一走上石板路,丁肇中便激動起來,“對對對,就是這種路!”丁肇中興奮得不停地重復這句話。再回重慶,丁肇中最想尋到的是兒時的重慶味道。提起最想吃的,他第一個說到了豆腐腦,然后是榨菜。這些都是他兒時在重慶常吃的東西,也是他回重慶最想吃的。“畢竟人還是喜歡吃兒時的東西。”

在尋找美食的路上,丁肇中看見了自己曾經上過學的地方——寶善宮。這里就是他曾經就讀過的四川教育學院附屬嘉陵實驗小學,后來該小學與磁器口小學合并,磁器口管委會在這里設立了“丁肇中陳列館”。丁肇中對這里很有印象,他告訴大家,自己小時候很調皮,“經常逃課去看變戲法”。

從寶善宮出來以后,丁肇中一路走到了麻花一條街。當地人指著一間“夏麻花”鋪子對丁肇中說:“你們小時候最出名的麻花應該就是夏麻花。”“對,夏麻花我吃過,我記得小時候有這間屋子。”

肇中對如今的重慶人也充滿好奇,特別是看到街邊拿著棒棒的力哥時,主動要求跟力哥合影,“我記得小時候這里挑扁擔的很多。”說完,他借過力哥的扁擔挑在肩膀上,“是這樣挑的嗎?”教授挑著扁擔的詼諧樣子,再加上一口重慶話,把幾位力哥都逗樂了。

丁肇中轉身告別后,幾位力哥只覺得剛才這位被簇擁著的老人很親切,但并不知道他是誰,“他是哪個?來頭不小哦。”旁人這才告訴他們這是一名科學家。

離開之前,參觀文化名人墻時,這位老人再一次展示了其幽默的天賦,他發現自己的名字排在最后面(因為最年輕),于是調侃地說:“我小時候成績不好,所以按排行榜來說,也應該排在最后。”

附錄 科學沙皇軼事

◆ 最愛說的一句話是“我不知道”。

◆ 問:為什么要花費百億歐元探索宇宙?答:滿足好奇心。

◆ 1976年10月18日在諾貝爾頒獎典禮上,丁肇中做出了驚人之舉,致詞時選擇了這個金色大廳有史以來從未使用過的一種語言——中文。

◆ 沒有一個人可以成為丁肇中的老師和上級,他只面對上帝,丁肇中是一個性很強的人,獨立性很強的人,他一定要做他要做的事,主意很明確堅定,從來不偏離他的想法——丁肇中同事

◆ 在做一些很大的項目的時候,一開始都會找一些也是很著名的物理學家一起來跟他探討,但是他自己就明確的講,他又從來不聽他們的?請他們來,就是看看他們的觀點——丁肇中同事