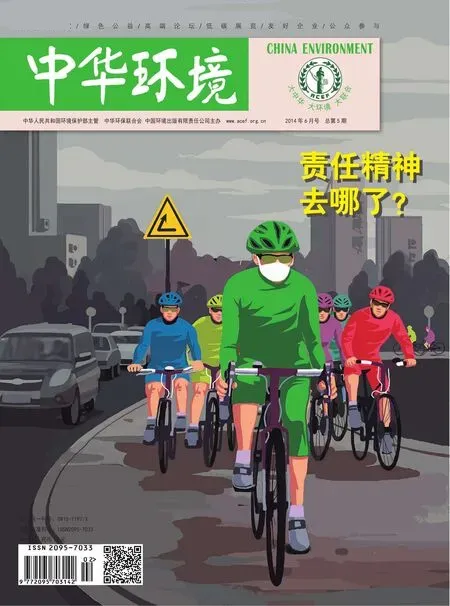

卷首 責任精神去哪了?

卷首 責任精神去哪了?

責任精神是在當下凸顯的社會性問題,《中華環境》雜志為什么要涉及這個話題?

北京大學經濟學院教授曹和平(本期雜志與其有對話)先生就大范圍、長時間的霧霾污染撰文,例數多個部門,包括媒體和普通百姓的失職現象。在環境保護問題上,責任意識和社會擔當的缺失集中體現了集體無意識狀態:政府部門工作目標止于自掃門前雪,以做好分內的事為標準;各地自滿于強占先機,先富起來;個人更是各顯神通地發家致富。

如果說我國的改革開放,清晰地映射了中國大時代的社會變遷和市場經濟的發展軌跡,那么市場經濟大大激發了人們追求幸福生活的需求。名下有豪宅、好車,出入顯光鮮、耀眼,吃穿講品牌,體面充斥著每個人的心念,有權的以權力尋租發家致富,無權的可以靠坑蒙拐騙或偷盜明搶斂財;取之有道的出租車司機白天黑夜地多拉快跑,以至常常聽說有司機過勞死;求學或做官不是為理想,而是為了生活得更好。于是適者生存、成功學、激勵機制無處不在,連人際交往都有目的的發展為積累人脈資源,這個世界不再純粹。如果有人膽敢反其道而行之,會被社會恥笑為落伍、鄉巴佬、另類。人的精力是有限的,當全民一路向經濟狂奔時,談責任、講擔當的人注定是孤獨的。

美國經濟學家富蘭克.奈特(1885—1972)提出應該根據“一個社會產生的需求,塑造的國民性格”,而不是“滿足當時人們需求的效率”。因為市場是追求利潤最大化的,這是規律,可這個規律只屬于經濟領域,一旦越過堤岸,蔓延到社會諸領域,成為壓倒一切的“原價值”,把一切淹沒在利己的打算中,消解美丑,嘲笑一切價值,社會能不出問題嗎?社會思維的慣性,促使我們不論是什么角色仍要繼續滿足“需求的效率”,環保也未能幸免。6月中旬,曝出湖南衡東大蒲縣300多名兒童血鉛含量高,竟有官員仍延續“紅豆局長”的應對臺詞,“兒童咬鉛筆也會含鉛高”。這種對國家利益、對環境保護的失職、失責、失擔當的言行,不僅暴露出官員業務水平和行政能力的低下,更暴露出其價值觀和境界品味的低俗。

責任意識簡單地說是清楚明了地知道什么位子該盡什么責任,即所謂的在其位、謀其政,是自覺、認真地履行角色義務,并轉化到行動中去的心理特征,因此可以解釋為一種工作態度,一種品質,更是一種追求,是通過具體行動表現出來的精神境界。當然責任精神決不能僅停留在職業責任這一淺顯層面上,它是敢擔當、能擔當、善擔當的境界。在當前污染逼近我們生活的時候,不僅環保部門要加強責任精神的傳承,而且要在全社會倡導環境保護社會責任精神。這種精神是美麗中國事業成功的基石,是民族振興的階梯。

曹和平先生從經濟學研究的角度看環保,更相信經濟手段。的確,當責任意識沒有成為社會的自覺時,要以制度為本,確立一種良性的責任導向;同時需要增強責任心、培育責任感、提高責任意識;需要共同價值觀的塑造,需要制度設計的引導,需要文化建設的熏陶,需要善良的集體無意識的養成,需要長期一貫的努力……

《中華環境》編輯部

2014年6月