基于無線網的電力設備監控研究

康 欣

(江門電力設計院有限公司,廣東 江門529000)

0 引言

提高對電力設備工作狀態的掌握程度,增加電力設備運行的穩定性和可靠度,一種有效的手段是進行監測。與電網諧波監測相似,目前,電力設備的監測由現場抽檢逐漸過渡為實時監控。由于當前電力設備的遠程實時監控存在諸多尚未解決的問題,在以往無線監控的基礎上,本文給出了一種利用無線網實現對電力設備進行監控的思路,一方面可實現對電力設備運行狀態的實時采集,便于對電力設備進行維護和管理;另一方面可實現對電力設備故障的在線診斷,提高管理和維護效率。

1 影響電力設備穩定性的因素

影響電力設備穩定性的因素主要包括:(1)電力設備線路絕緣老化;(2)電力裝置內外的EMC;(3)電力設備維護較為困難,很難達到滿意的標準。

2 電力設備無線監控及其基本方案

根據所要監控的電力設備與監控站之間的距離,電力設備的無線監控主要分為長距離監控和短距離監控2種。長距離監控以GPRS為基礎[1-2],通過對現場核心電力設備的狀態監控采集測量數據,并收集到固定的采集終端,然后經GPRS與監控計算機進行信息交互。這種方式成本較高,主要針對電力系統中的關鍵設備。短距離監控以無線傳感器為基礎,利用物聯網技術,將某個變電站(所)、某個供變電裝置的電力設備信息集中匯總,然后分別記錄、監控運行狀態。這種方式造價較低,適用于局域網內無線傳感網絡可覆蓋的電力設備。

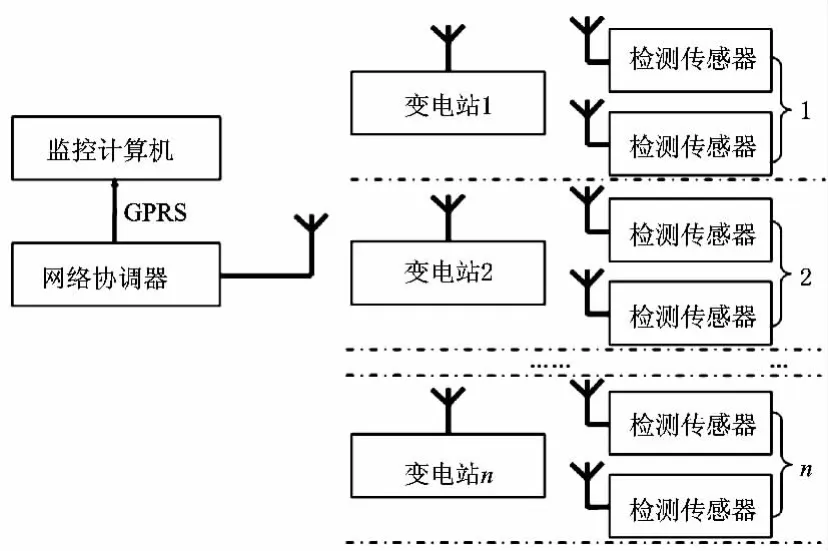

在此基礎上,對無線傳感網絡覆蓋區域采用短距離監控方式,如圖1所示。

圖1 電力設備無線監控基本方案

假定某地有n個變電站,以往對變電站設備的監控一般采用巡查方式。這種方式耗時、耗力,不便于對設備進行管理和維護。采用圖1所示的監控方案,在每個變電站設置一個足夠大的無線局域網,即可對重點設備進行節點信息采集。

3 電力設備無線監控系統的基本構成

無線監控系統應包含信息檢測、傳輸、存儲,與監控計算機通信,數據處理,狀態識別,預報決策等多個單元。

(1)電力設備運行信息檢測、傳輸、存儲。根據所要檢測的電力設備的差異,選擇不同的傳感器來測量并提取電力設備的運行狀態,然后將這種狀態信號經ZigBee或藍牙傳輸到無線局域網覆蓋站點的存儲器存儲。(2)與電力監管中心的監控計算機通信。多個變電站存儲器存儲的電力設備運行狀態,經GPRS傳輸到監控中心計算機,同時將監控計算機發出的控制信號傳輸到相應變電站的終端,對某些設備作出干預。(3)電力設備運行數據處理。從不同變電站傳輸來的電力設備狀態數據需要在前臺機進行預處理以及在后臺機進行綜合處理及分析。(4)電力設備狀態判斷。把由無線路由傳輸來的各變電站電力設備信息集中匯總,并與積累的有效數據庫中電力設備運行溫度、電流、電壓等進行比較,確認目前電力設備是否處于正常運行狀態。(5)根據狀態判斷信息進行設備維護。根據狀態判斷得出的結論適當對電力設備進行維護和保養,若所監測的電力設備狀態數據明顯異于正常值,那么可組織專業的電力維護人員對設備進行維護。

4 電力設備無線監控系統的構建

電力設備無線監控系統主要由信息數據采集裝置、測量信息匯總裝置、監控計算機組成,系統框圖如圖2所示。

對于電流/電壓信號的采集,可采用對應的霍爾傳感器。它的頻帶范圍較寬,與常規的鉗式電流/電壓裝置相比較,可更好地區分異常信號。溫度信號的采集主要針對主變等溫升明顯的設備,當溫度升高,高于可靠運行的要求閾值,監控計算機就會發出控制信號到現場終端,利用風機、空調等給主變等溫升明顯的設備降溫。

現場終端是基于單片機的現場信號采集、處理、傳輸機構。電力設備的電壓、電流信號經PT、CT采樣,經過信號調理和模數轉換,輸入到單片機處理,實時記錄電壓、電流數值,并把信息數值經GPRS傳遞到監管中心計算機。另外,主變等電力設備的溫度檢測經ZigBee傳輸到控制器處理,可實現實時記錄的功能,其存儲電路如圖3所示。

圖3 電力設備運行狀態數據存儲電路

監控計算機對終端數據的訪問和對設備的監控是本系統的核心之一。現場終端與監控計算機的通信可通過GPRS來實現,現場終端采集的電力設備狀態信息上傳到中間服務器,監控計算機通過GPRS訪問中間服務器獲取某個變電站電力設備的詳細信息,然后根據計算機處理,經狀態識別對電力設備的運行狀態作出評估,再在線對設備進行干預或指派工作人員及時維護,在故障發生前排除潛在危害。

因此,在電力設備無線監控過程中,對那些遠離有線范圍的電力設備采用無線監控方式具有明顯的優勢。圖4給出了無線節點接入無線局域網的流程。

5 結語

利用無線網對電力設備進行監控具有諸多優點,利用ZigBee等短程通信手段,將電力設備狀態集中收集到某個監控站,然后由監控站經GPRS統一收發監控中心計算機信息,相對于單一的GPRS通信,這種方式更加經濟合理,可實現對更多電力設備的監控,保證電力系統的可靠運行。

圖4 網絡協調器軟件流程

[1]滕志軍,王晨臣,任舉,等.基于GPRS技術的電力設備遠程監控系統研究[J].徐州工程學院學報:自然科學版,2010(1)

[2]成春旺,劉曉平,孔兵,等.基于GPRS的電力設備無線監控系統研究[J].電力系統通信,2006(2)